Kämpfe hat’s genug gegeben – Eh ich erstand zu diesem Leben

Der Ruhpoldinger Rathaus-Bau vor 100 Jahren war mit einigen Schwierigkeiten gepflastert

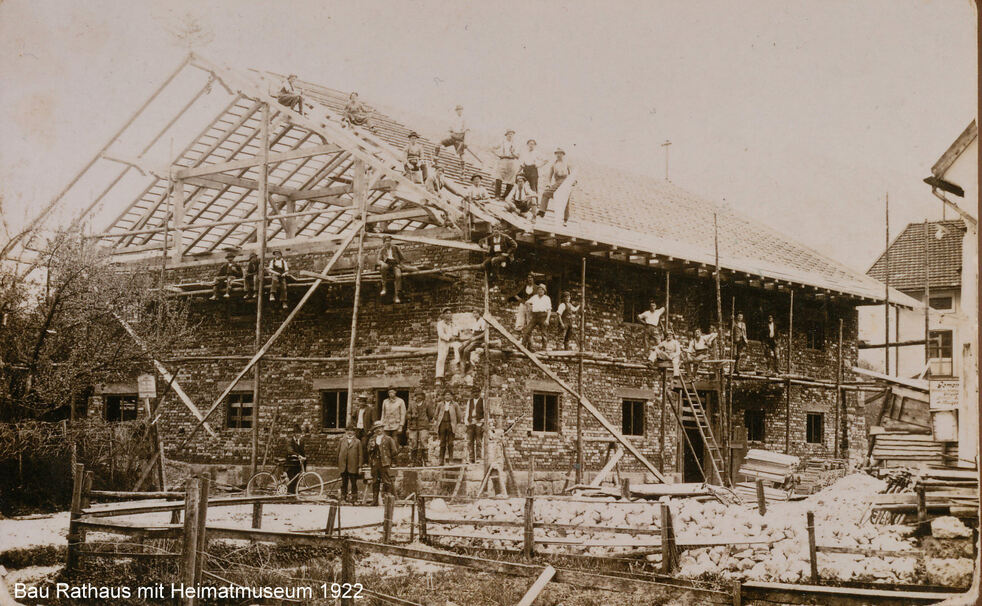

Vor einhundert Jahren wurde das Ruhpoldinger Rathaus als »Gemeindehaus mit Heimatmuseum und Familienwohnungen« gebaut. Seit seiner offiziellen Inbetriebnahme im Jahr 1922 hat sich das stattliche Gebäude nicht nur als Schalt- und Walt-Zentrale der politischen Gemeinde bewährt, sondern es ist – nicht zuletzt durch das markante, säulenflankierte Portal – ein ausgesprochen beliebtes und weit verbreitetes Fotomotiv geworden. Wie viele Paare wohl mögen im Verlauf der Jahrzehnte diesen imposanten Hintergrund mit der überschwänglichen, barocken Lüftlmalerei gewählt haben, um sich nach vollzogenem, standesamtlichemTrauungsaktdem Blitzlicht-Gewitter von Verwandten und Freunden zu stellen? Noch dazu unter einem so massiven Torbogen wie diesem aus Ruhpoldinger Marmor: selbstredend ein Stein gewordenes Sinnbild für dauerhafte Beständigkeit und Harmonie. Ein fast monumental anmutendes Bühnenbild...!

Doch so harmonisch wie sich heute der solide Baukörper mit der kunstvoll bemalten Fassade und dem ausladenden Vordach präsentiert, ging es bei seiner Entstehung nicht gerade zu. Das lässt schon der hintergründige Spruch auf der Nordseite erahnen, der da lautet:

»Kämpfe hat's genug gegeben

Eh' ich erstand zu diesem Leben

Doch jeder gute Bürgersmann

Hat jetzt auch seine Freude dran.«

Es war der damalige Bürgermeister höchstpersönlich, der sich die nachdenklichen und zugleich aufmunternden Zeilen hat einfallen lassen: Bartholomäus Schmucker, seines Zeichens der »Weinseis« von Grashof, der von 1919 bis 1933 die Geschicke der noch relativ jungen Einheitsgemeinde leitete. Sie war erst 1882 aus der Zusammenlegung von Ruhpolding, Vachenau und Zell gebildet worden. Schmucker, der Vater von Traunsteins Alt-Landrat Leonhard Schmucker,war nach dem Kloagstoder-Bauern Anton Pointner, dem Triftschuster Mathias Huber sowie dem späteren Reichstagsabgeordneten, dem »Hutzenauer« Georg Eisenberger das vierte Oberhaupt des kommunalen Zusammenschlusses im Miesenbacher Tal.

Baukosten stiegen um das Siebenfache

Das Ruhpoldinger Heimatbuch (2. Auflage von 1954) erwähnt zwar, dass sich Schmucker und seine Mitstreiter zahllosen Anfeindungen erwehren mussten, bis der Neubau endlich unter Dach und Fach war. Auch eine Unterschriftenaktion sollte das Projekt verhindern. Aber aus welcher politischen Ecke letztlich die Querschüsse kamen, darüber schweigen sich die Gemeindeakten aus. Jedenfalls konnte Alois Auer, der seit vielen Jahren das Archiv ehrenamtlich betreut, keine konkreten Hinweise darüber finden. Als Oberamtsrat im (Un)ruhestand und ehemaliger Geschäftsleiter (begann seinen Dienst 1951) kennt er die historische Entwicklung der Gemeinde wie kaum ein zweiter.

Mit ein plausibler Grund könnten die absehbaren Preissteigerungen gewesen sein; hervorgerufen durch die einsetzende Inflation, die die Baukosten von ursprünglich veranschlagten 384 064 Mark auf 2,7 Millionen Mark – also um das fast Siebenfache – in die Höhe trieb. Ein leidliches Phänomen, das bis heute nichts an seiner Aktualität verloren hat. Vielleicht steckte aber ganz einfach unternehmerischer Ärger über das ein oder andere nicht berücksichtigte Angebot dahinter – wer weiß…?

Dem Bürgermeister platzte der Kragen

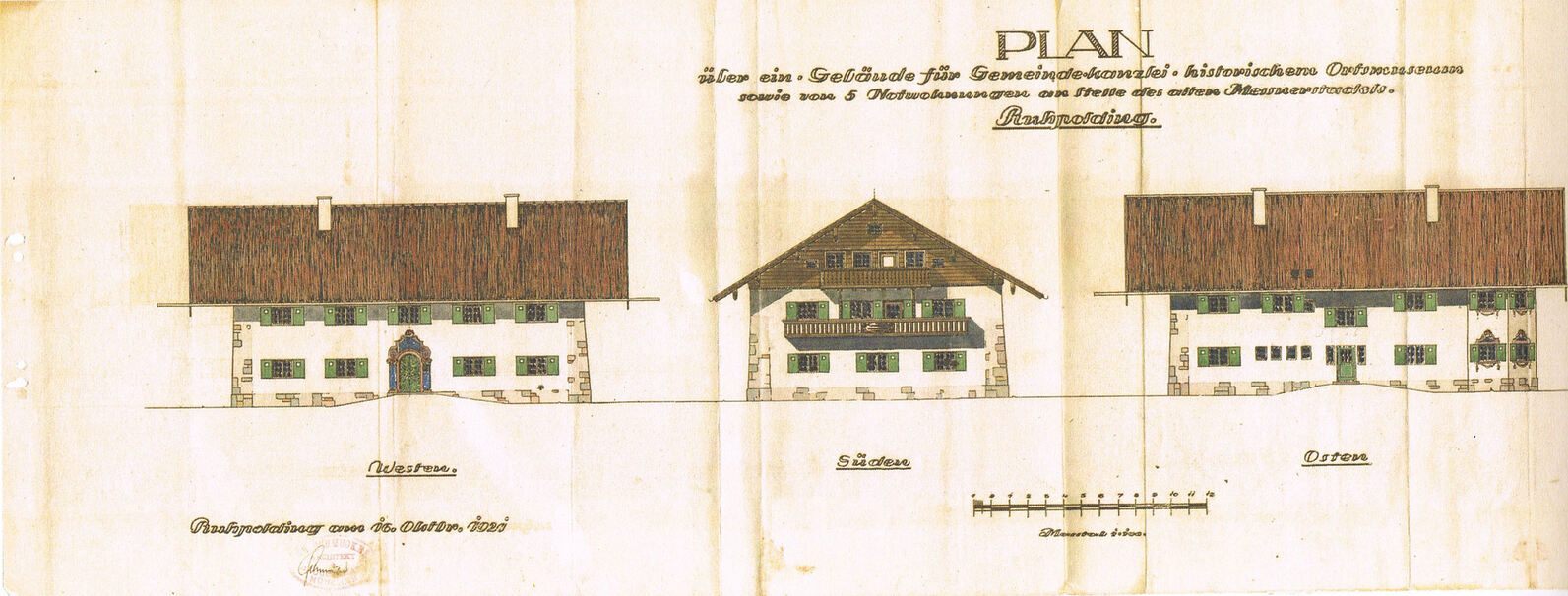

Als auch noch nach Schmuckers Auffassung das Bezirksamt als zuständige Aufsichtsbehörde seine Befugnisse überschritt, indem es die Finanz- und Darlehenssituation der Gemeinde und damit die Baugenehmigung in Frage stellte, platzte dem Bürgermeister schließlich der Kragen. In einem geharnischten Brief an das Staatsministerium des Innern vom Dezember 1921 wehrt er sich gegen das offensichtlich von außen beeinflusste Vorgehen des Bezirksamtes (Vorläufer des Landratsamts), »…das auf ein paar sattsam bekannte 'Schreier' und ihre persönlichen Interessen zurückzuführen ist. Denen schenkt das Bezirksamt mehr Glauben als den einstimmig gefassten Beschlüssen der Gemeinde«, macht er seinem Unmut Platz. Die Beschwerde hatte ihre Wirkung offensichtlich nicht verfehlt, denn schon im Frühjahr 1922 konnte mit dem Neubau begonnen werden: auf dem Grundstück, auf dem bisher der Mesnerstadel der Kirchenstiftung St. Georg stand. Die Pläne dazu hatte der Münchner Architekt Eduard Schmucker entworfen, dem auch die Bauaufsicht oblag. Die Namensgleichheit zwischen Bürgermeister und Architekt war rein zufälliger Natur. Die einstimmige Auftragsvergabe folgender Gewerke durch den Gemeinderat kam bereits am 5.11.1921 zustande, zugleich wurde eine fünfköpfige Baukommission unter Vorsitz des Bürgermeistes gebildet.

1. Baumeister Wimmer u. Sohn, Entwässerungsarbeiten 4083,10 Mark

2. Baumeister Wimmer u. Sohn, Erde, Beton und Maurerarbeiten 22 598 Mark

3. Valentin Haßlberger, Zimmerer u. Treppenarbeiten 78 000 Mark

4. Josef Kriegenhofer, Installationsarbeiten 14 000 Mark

5. Josef Kriegenhofer, Ofenlieferung 7000 Mark 6. Glaserarbeiten, wird bei Bedarf vergeben 5000 Mark

7. Schreiner und Anschlagarbeiten, Hub. Knödl 38 000 Mark

8. Beleuchtungsanlage, Fa. Endner 5500 Mark

9. Maler-, Anstreicher und Tüncherarbeiten, Fa. Burkhardt und Bretzner 6500 Mark

Der erste Kostenrahmen belief sich also auf 384 064 Mark.

Für die Wohnungsnot Sorge getragen

In sozialer Verantwortung und angesichts der damals herrschenden Wohnungsnot, insbesondere durch den Zuzug auswärtiger Arbeiter für den Bau der Waldbahn zwischen Ruhpolding und Reit im Winkl, wurden neben den Amtsräumen und der Unterbringung des Heimatmuseums fünf Wohnungen geschaffen. Je nach Lage und Größe betrugen die gestaffelten Jahresmieten 1440 bis 4800 Mark. Die Nutzung des Rathauses nach Fertigstellung sah folgendermaßen aus: Das Erdgeschoß (Nordseite) war für die Verwaltung (Sitzungszimmer für Bürgermeister und Gemeindeverwalter) vorgesehen. Die Südseite des Erd- und Obergeschoßes wurden für Wohnungen genutzt. Später wurde auch das Erdgeschoß (Südseite) für Büroräume mit drei Schaltern verwendet (Geschäftsleiter, Standesamt, Einwohneramt). In der Nordseite des Obergeschoßes und teilweise im Dachgeschoß befand sich das Heimatmuseum. Nach dem Umzug des Museums 1972 in das Herzogliche Jagdschloss erfolgte der Umbau von Ober- und Dachgeschoß für die Verwaltung.

Im alten Schulhaus von 1820 waren nach Errichtung des dritten Schulhauses beim Rathaus im Jahr 1906 die Gemeindekanzlei, später auch das Historische Archiv und die Volksbücherei sowie Wohnungen und die »Suppenküche« untergebracht. Etwa ab 1950 wurde es für den Kindergarten und nach dessen Umzug im Erdgeschoß für die gemeindliche Bauabteilung und im 1. Stock für die Sozialhilfe und Sozialversicherungs- Abteilung genutzt. Gestiegene Anforderungen an die Verwaltung bedingten in der Folgezeit mehrmals räumliche Veränderungen und Umbauten.

Einweihung und ein neuer Ehrenbürger

Doch zurück zum Neubau. Die Arbeiten schritten zügig voran, so dass das »schmucke, geschmackvolle Gebäude mit heimischen Stilformen«, wie es im ersten Heimatbuch beschrieben wird, am 19. November 1922 in angemessenem Rahmen eröffnet werden konnte. Mit der feierlichen Einweihung war die Überreichung des Ehrenbürgerbriefs an den Staatsminister d. D. Dr. jur. Ritter Friedrich von Brettreich verbunden, der sich als Berater um die Belange der Gemeinde, insbesondere der Wildbachverbauung und des elektrischen Versorgungsnetzes große Verdienste erworben hatte. Außerdem galt er als unermüdlicher Förderer des bäuerlichen Berufsstandes. Das Traunsteiner Wochenblatt vom 23. November schildert die Feierlichkeiten im Saale des Gasthofs Wittelsbach sehr ausführlich. Hier ein Auszug daraus: »Anwesend war der Vertreter des Bezirksamts Traunstein, Herr Oberregierungsrat Ufer, eine Abordnung des Stadtrates Traunstein mit Herrn 2. Bürgermeister Prandtner an der Spitze, Herr Oberforstmeister Hauenstein als Vertreter des Forstamtes Ruhpolding- West, Herrn Dekan Ficker, der Vertreter der Gemeinde Siegsdorf, Sekretär Krätz und der Gemeinderat. Der 1. Bürgermeister Schmucker bestieg nun das Rednerpodium und begrüßte alle Festgäste und dankte ihnen für ihr Erscheinen. Er schilderte den Werdegang des Baues, wie er unter unsäglichen Mühen und Kämpfen schließlich trotzdem zustande gekommen sei. »Eintracht baut das Haus, Zwietracht reißt es nieder.« Er gedachte allen, die sich besondere Verdienste um den Bau erwarben, seinen treuen Mitarbeitern, den Gemeinderäten, insbesondere den Staatsbehörden und Sr. Exzellenz von Brettreich, der katholischen Kirchenverwaltung für die Überlassung des Bauplatzes, den Handwerkern und schließlich auch seinem unermüdlichen Sekretär, Gemeindeverwalter Lesser. Herr Oberregierungsrat Ufer beglückwünschte die Gemeinde zu dem Bau und lobte das zielbewusste Streben von Bürgermeister Schmucker und zog Vergleiche mit Reichsmännern, die in der gleichen festen Charakterstärke wie Schmucker erforderlich wären, denn unter der derzeitigen Zerrissenheit erfordert es starke Männer. Abschließend heißt es in dem Bericht: »Die Zugszeit (!) nahte heran und die auswärtigen Festteilnehmer mussten zum Bahnhofe. Damit ward die so schön verlaufene Feier geschlossen. Herzlichen Dank allen, die zur Feier erschienen waren, insbesondere auch der Musikkapelle für ihre schönen, musikalischen Leistungen. Zum Schlusse sei nicht zu vergessen, dass Se. Exz. Dr. von Brettreich eine recht ansehnliche Summe für das Hilfswerk spendete.«

Vertrauensfrage im Gemeinderat gestellt

Für die Gemeinde stellte der Neubau angesichts der immens gestiegenen Kosten auf rund 2,7 MillionenMark eine Mammutaufgabe dar. Im März 1923 betrug die Restschuld noch zwei Millionen Mark. An Staatsmitteln waren bis dahin 648 000 Mark eingegangen, während etwas über 200 000 Mark noch ausstanden. Durch Spenden und dergleichen waren von der Gemeinde 70 700 Mark aufgebracht worden. Dafür tilgten und verzinsten die damaligen Mieten und Eintrittsgelder für das Museum über eine Million Mark (!).

Obwohl sich ein Silberstreif am finanziellen Himmel abzeichnete, rumorte es weiterhin in der Gegnerschaft des Bürgermeisters, weshalb er im Dezember 1922, also kurz nach Einweihung des neuen Rathauses, die Vertrauensfrage stellte und einen Antrag auf Amtsenthebung stellte. Mit Beschluss vom 16. Dezember 1922 wurde der Antrag abgelehnt, weil hierfür keine gesetzlich stichhaltigen Gründe vorlägen. Weiter heißt es, dass es vielmehr der einhellige und einstimmige Wunsch des Gemeinderats ist, dass Herr Schmucker sein Amt weiterführt. Rückblickend gesehen zum Glück für die ganze Gemeinde Ruhpolding, die ihm, dem Altbürgermeister und Ehrenbürger, viel zu verdanken hat.

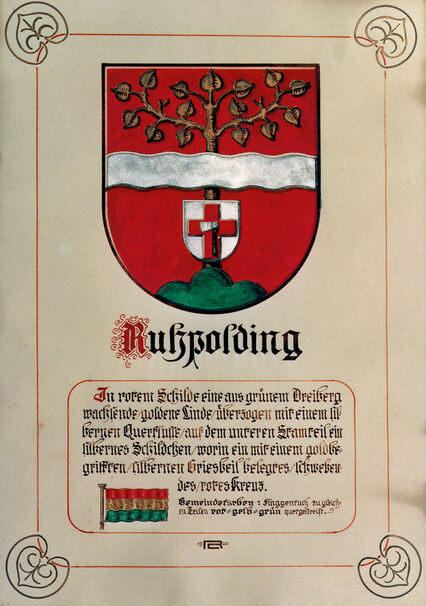

Unter anderem auch für das bis heute bestehende Gemeindewappen, das nach seinen Vorstellungen ausgearbeitet und in die Tat umgesetzt wurde. Schmucker schwebte ein Wappen vor, das als Charakteristikum für den Miesenbach das Zusammenwachsen der ursprünglich selbständigen Gemeinden Ruhpolding, Vachenau und Zell zur heutigen Gemeinde Ruhpolding symbolisch ausdrücken sollte. Die Gestaltung des Wappens wurde dem Münchner Heraldiker Lorenz M. Rheude übertragen, dessen Entwurf 1922 das Staatsministerium des Innern genehmigte.

So lebt Schmuckers ausgeprägte Heimatliebe und das umsichtige Eintreten für Bürger und Gemeinwohl in besonders anschaulicher Weise als sein persönliches Vermächtnis weiter. Von ihm stammt auch der zweite Vers an besagter Stelle am Rathaus, der es verdient, kurz innezuhalten und die Worte ganz bewusst auf sich wirken zu lassen:

Mit Unfried und mit bösen Worten

Ist niemals was geschaffen worden

Drum Bürger zieh die Lehre draus

Halt Einigkeit in diesem Haus.

Ludwig Schick

8/2023