Johann Bartholomäus Stölzl

Bergmeister an der Maximilianshütte zu Bergen

Unter den in Eisen gegossenen Gedächtnistafeln, die die Kirchenstiftung Bergen 2024 fachgerecht restaurieren ließ, befindet sich auch eine, die auf den Tod dreier Mädchen hinweist:

An dieser geweihten Stätte

nahm die Mutter Erde

die zarten Gebeine

der drey Geschwisterte

aus der Familie Stoelzl auf.

Theresia geb. den 3. May 1811

gest. den 11. May 1811

Amalia geb. den 16. April 1812

gest. den 21. Juny 1814

Rosina geb. den 11. März 1816

gest. den 3. Febr. 1817

Wer war aber die Familie Stölzl, und in welcher Verbindung stand sie zu Maximilianshütte in Bergen?

Geboren als Sohn des einfachen Leinwebers Joseph Stölzl am 23.8.1783 in Dachau mag man nicht leicht voraussehen, dass Bartholomäus Stölzl als Oberberg- und Salinenrath, Mitglied des oberberggerichtlichen Senates am Oberappelationsgericht des Königreiches, Ritter des Verdienstordens vom heiligen Michael 1. Klasse und Inhaber des Ehrenkreuzes vom königlich bayerischen Ludwigsorden am 11. 1. 1858 in München im Alter von 64 Jahren verstorben ist. Erst recht nicht, wenn man in Betracht zieht, dass der Vater schon im Jahre 1794 aus dem Leben schied und fünf unmündige Kinder hinterlässt, darunter den Bartholomäus als Ältesten mit elf Jahren.

Aber schon als Kind fiel der junge Bartholomäus auf und entwickelte seine geistigen Fähigkeiten unter einem tüchtigen Lehrer und unter Aufsicht des Pfarrers so, dass ihn sein Onkel, Pater Maurus Stölzl, Benediktiner von Ettal und Professor in Salzburg, als 11-Jährigen zur Vorbereitung für ein Studium mit nach Salzburg nahm. Wegen des damaligen Verbots des Studierens geborener Bayern im Ausland war Stölzl gezwungen, sein Studium im Lyceum in München unter Cajetan Weiller (Philosophie), Maximus Imhof und Mathias Flurl (Naturwissenschaften) fortzusetzen. Dort wurde sein Lehrer und damaliger Direktor der bayerischen Bergwerke und Salinen, Mathias Flurl, auf ihn aufmerksam und veranlasste ihn, an der Staatsprüfung für Berg-, Hütten- und Salinendienst 1804 teilzunehmen. Als drittbester wurde er zur weiteren Ausbildung an die Seite des seit 1803 als Salinenadministrator in Reichenhall und Traunstein wirkenden Michael von Wagner (1794 bis 1804 Bergmeister am Hüttenwerk in Bergen) gestellt. 1807 wurde Stölzl als Schichtmeister der Saline in Traunstein und danach in gleicher Funktion an das Eisenhüttenwerk in Aschau unter dem Grafen von Preysing bestellt. Über die Stationen eines Gradier- und Hammerhüttenmeisters in Reichenhall und königlichen Brunnenmeisters kam er 1808 an die Stelle des Actuars ans Berg- und Hüttenamt Bergen, um anschließend noch im gleichen Jahr die Stellung des Nebenverwesers und nach kurzer Zeit des Oberverwesers (Oberfaktor) dort einzunehmen. In dieser Funktion verwaltetet er ab 1811 auch den Blei- und Galmei-Bergbau am Rauschberg. 1822 wurde er zum königlichen Bergmeister Eisenhüttenwerk zu Bergen ernannt.

In seiner Zeit am Hüttenwerk in Bergen fällt der Bau eines Hochofens und eines Kupolofens und die Herstellung der Druckrohre für die Soleleitungen nach Rosenheim und die von Berchtesgaden nach Reichenhall. Für letztere musste die Sole durch eine 29 Kilometer lange Rohrleitung über die Schwarzbachwacht (Wachterl) nach Reichenhall geleitet werden, weil seinerzeit der leichtere Weg über Bischofswiesen und Hallthurm wegen der politischen Grenze zu Österreich noch nicht möglich war. Zur Überwindung der 356 Höhenmeter vom Tal der Ramsauer Ache bei Ilsank hinauf aufs Söldenköpfl waren Gussrohre von hoher Qualität von Nöten, die einem Druck von 43 Atü standhalten mussten. Da es dafür keinen Markt gab, mussten neue Herstellungsverfahren entwickelt werden. Zur Prüfung der Druckrohre auf ihre Dichtigkeit hatte der königliche Berg- und Salinenrat Georg von Reichenbach (1771 bis 1826) eine eigene Prüfmaschine entwickelt. Als er im März 1817 nach Bergen kam, um sich vom Fortgang der Arbeiten zu informieren, hat er eine große Enttäuschung erlebt. Er berichtet darüber:

»Am 7. abends bekam ich von Anton Strobel einen Rapport über die Röhrenproben, nach welchem unter 25 Stück kein einzig gutes gefunden wurde,weil sie alle rinnen. Stellen Sie sich meinen Schrecken vor, den ich bei Erhaltung dieser Nachricht hatte... Den 8. ging ich mit Herrn von Reiner nach Bergen, um das Spektakel selbst zu sehen. Mit zitterndem Herzen nahte ich mich dem Werke und fand den Rapport nicht allein bestätigt, sondern sogar unter 25 anderer Röhren, die derzeit probiert wurden, von allerlei Kaliber und Dicken kein einziges brauchbares. Das war wirklich zum Schlag treffen. So war an kein Fertigwerden zu denken. Was hätte uns alle Anstrengungen und teure Winterarbeit genutzt? Über 1000 Zentner sind schon gegossen, worunter man kein einziges brauchbares vielleicht findet. Das ist schrecklich. Herr Oberfaktor Stölzl schien darüber in keiner besonderen Verlegenheit zu sein, indem er behauptete, dass alle Röhren für die Wasserleitung nach Rosenheim auch nicht anders gewesen seien, da das Salzwasser diese kleinen Öffnungen, welche bei einem grauen Eisen, das seiner Natur nach viel Schaum mitführt, unvermeidlich seien, gar bald zurosten würden. Aber wo kommen wir hin, wenn wir mit einem Spritzkrug anfangen und erst auf das zurosten warten müssen?...«

Als er die Bergener Rohre auf seine Anregung mit einem heißen Sud von Leinöl und feingeriebenem gelöschtem Kalk unter hohem Druck ausgießen ließ, wobei das Calziumoleat alle Poren und Löcher abgedichtet hat, waren endlich die den hohen Ansprüchen genügenden Druckrohre gefunden. Dies zeigt, dass Reichenbach ein hohesVertrauen in den Oberfaktor Stölzl hatte, was auch dadurch zum Ausdruck kam, dass er alle Maschinenteile für die Soleleitung von Berchtesgaden nach Rosenheim sowie für die k. k. Stückbohrerei zu Wien in Bergen gießen ließ.

Vor allem aber hatte Reichenbach erkannt, dass mit der bislang geübten Gießmethode, bei der das glühflüssige Eisen aus dem Hochofen geschöpft und zur Form getragen wurde, keine dichten Rohre zu erwarten waren, weil der Zeitraum bis zum Gießen 18 bis 24 Minuten betrug, während denen das Eisen durch Berührung mit der kalten Luft und dem Gießlöffel zu sehr verschaumt ist. Ein neuer Hochofen war erforderlich, bei dem das flüssige Eisen unmittelbar in die tiefer gestellten Formen fließt und das Eisen schon nach drei Minuten nach Abstich des Ofens in den Formen ist. Nebenbei, »im Wagerl zwischen Siegsdorf und Traunstein« konstruierte und berechnete Reichenbach ein neues Gebläse für den Hochofen in Bergen.

Aber nicht nur in der Führung des Bergener Hüttenwerkes zeigt Stölzl große Geschicktheit. Der Zusammenarbeit des Landrichter Wintrich, des Oberforstmeister Joseph Dillis aus Ruhpolding und des Oberfaktors Stölzl ist es zu verdanken, dass die einzelnen Ortschaften durch gut fahrbare Vicinalwege mit einander verbunden wurden und dass Wildbäche eingedämmt und überbrückt wurden. Der landwirtschaftliche Verein belohnte sie am Oktoberfest 1822 dafür mit der großen silbernen Vereinsgedenkmünze.

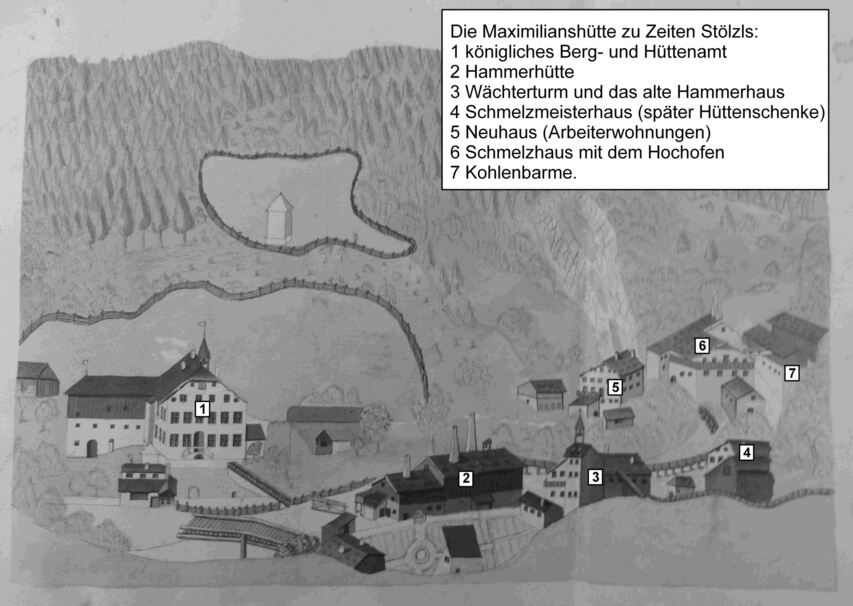

In Bergen wohnte die Familie Stölzl im königlichen Amtsgebäude des Berg- und Hüttenamtes Bergen in der Maxhütte. Dort waren auch die Amts- und Geschäftsräume des Eisenhüttenwerks untergebracht. Bartholomäus heiratete am 14. 8. 1809 in erster Ehe die Gießmeisterstochter Elisabeth Krumbacher aus Reichenhall. Trauzeugen waren der Oberförster von Ruhpolding Joseph Dillis und der Salinen-Doktor von Reichenhall Xaver Jechlin. Aus dieser Ehe gingen sechs Kinder hervor, von denen drei im frühen Kindesalter verstarben. Ihnen zum Gedenken ließ Stölzl die Erinnerungsplatte gießen. Die Todesursache laut Sterbematrikel war bei Theresia Gedärmkrämpfe, bei Amalia innerliche Verhärtungen und Frais (Fieberkrämpfe) und bei Rosina Kopfwassersucht. Im Alter von nur 29 Jahren erlag Elisabeth an der Lungensucht nach vorausgegangenem Blut- und Krampfzustandam18. 5. 1816 in Reichenhall. Nur kurze Zeit später, am 9. 9. 1816, heiratete Stölzl die Tochter des Bergverwesers aus Achthal, Franziska Seer, in Neukirchen. Hier schließt sich wieder der Kreis nach Bergen, denn die Mutter von Franziska war die Tochter des Streck-, Zain- und Nagelschmidmeisters des Hüttenwerks Bergen Johann Anton Grünaug und seiner Frau Elisabeth, geborene Seibl. Zusammen mit den elf Kindern aus zweiter Ehe brachte es Bartholomäus Stölzl auf insgesamt 17 Kinder, von denen aber nur acht Kinder sein Ableben miterlebten.

17 Jahre lebte die Familie Stölzl in Bergen. Die ersten elf Kinder wurden hier getauft, immer mit dem Oberförster Joseph Dillis als Pate der Jungen und seiner Frau Therese als Patin der Mädchen. Als Vorstand des Hauptsalzamtes Traunstein verlegte er 1825 seinen Wohnsitz dann dorthin, wo drei seiner Kinder getauft wurden, wieder mit den selben Paten Oberförster Dillis und seine Frau Therese. 1832 wurde er nach München berufen, wo er als Oberberg- und Sainenrath bis zu seinem Tod 1858 wirkte. Zu den engen Freunden Stölzls gehörte seit dem gemeinsamen Schulbesuch am Lyzeum in München der Sprachwissenschaftler und Verfasser des bayerischen Wörterbuchs Johann Andreas Schmeller (1785 bis 1852). Bei Schmellers späten Trauung 1835 mit Juliana Auer, der Witwe des königlichen Porzelanmalers Anton Auer (1778 bis 1814), war Stölzl zusammen mit Hofballdirektor Joseph Schneider Trauzeuge.

Dass Stölzl Zeit seines Lebens ein sehr sozialer Mensch war und sich um seine Arbeiter und Angestellten sorgte, ist seinem Nekrolog aus dem Jahre 1858 zu entnehmen: »Das rühmliche Andenken ist ihm an allen seinen früheren Amtssitzen bewahrt, insbesondere auf dem Hüttenwerke Bergen, obdes patriarchalischen Verhältnisses, in welchem er dort zu seiner ihm untergebenen Knappschaft stand, und es wird noch erzählt, wie viele ihm ihr Lebensglück zu danken haben. Bis zu seinem Lebensende ward er nicht müde, das Unglück in Familien, die trostlose Lage der Witwen und Waisen aufzusuchen und durch eigene wie durch fremde Mittel zu lindern und zu bessern. … Alle dies Tugenden von häuslicher Sorgfalt, von Gemeinsinn, von Mildtätigkeit, von Vaterlandsliebe waren in ihm festgehalten und durch tief religiöse Gesinnungen, mit welchen er auch voll Seelenstärke und Gott-Vertrauen die Heimkehr in das Land des Friedens und des Lichtes vollendete.«

Dr. Kristian Krammer

Quellen:

Johann Bartholomäus Stölzl, kgl. Oberberg- und Saninenrath, Nekrolog im Kunst- und Gewerbeblatt für das Königreich Bayern, Januarheft 1858.

Anton Graßler, Die Soleleitung, in K. Krammer, Ch. Soyka, Bergen, ein Heimatbuch.

Dr. C. J. B. Karsten, Metallurgische Reise durch eine Theil von Baiern und durch die Süddeutschen Provinzen Oesterreichs, Halle 1821.

Manfred Angerer, Georg von Reichenbach – das Salz-Genie, Chiemgaublätter 18. 3. 2017.

Paul Ruf, Johann Andreas Schmeller, Tagebücher 1801 bis 1852, München 1954.

Richard J. Brunner, Johann Andreas Schmeller und die Ludwig-Maximilians-Universität München, Dokumente und Erläuterungen, Duncker & Humblot, Berlin.

Walther von Dyck, Georg von Reichenbach, Deutsches Museum, Lebensbeschreibungen und Urkunden. In Eigenverlag des Deutschen Museums München, München 1912.

35/2024