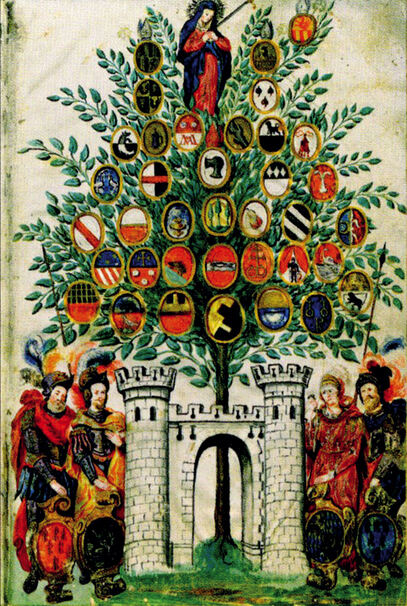

Jeden Lappen gfalt sein kapp

Die barocken Gedichte des Johann Albert Poyssl, Augustinerchorherr zu Baumburg – Teil I

Jeden Lappen gfalt sein kapp,

Jeden Herren freudt sein wapp;

Lob das dein,

ich das mein;

jeder nach dem Seinen schnapp.

Wenn man mit Bedauern davon spricht, wie dürftig doch die Barockdichtung in Bayern ausgefallen ist, dann vergisst man meistens einen, der einen bedeutenden Beitrag dazu leisten konnte, sollte sich jemand finden, der seinen Nachlass sichten, ordnen und veröffentlichen würde. Die Rede ist von Johann Albert Poyssl, Augustiner-Chorherr zu Baumburg.

Seine Gedichte kommen bisweilen in dürftigen Auszügen herüber, in wenigen Versen und Fragmenten, doch man erkennt, dass hier einer am Werk war, der die Kunst des Reimsatzes verstand, der tief hineinhorchte in seine Zeit, in der er lebte: in die Zeit des 30-jährigen Krieges und danach. Einer, der die Grundstimmungen seines Jahrhunderts schilderte und der auch wachrütteln wollte. Das macht Poyssls Dichtung nicht nur für die Literaturkenner, sondern auch für die Historiker so wertvoll.

Eigentlich schrieb er sich ja Johann Albert Poyssl von Loifling, denn er entstammte dem gleichnamigen Geschlecht auf der Burg Loifling bei Cham. Dort wurde er 1622 geboren.

Baumburg als Hort literarischer Kostbarkeiten? So kennen es die wenigsten. Die meisten sind beeindruckt – Vorbeifahrende wie Ansässige gleichermaßen – von der landschaftsbeherrschenden Lage über dem Trauntal, von dem Eindruck einer »Gottesburg«, der man schon von Weitem ansieht, dass hier eine kirchliche Macht zu Hause sein musste.

An dieser exponierten Stelle, wo sich im Tal Traun und Alz verbinden, wurde immer schon Geschichte geschrieben, Funde aus der Jungsteinzeit belegen dies. Vermutlich verlief im Norden eine Römerstraße. Im Mittelalter führte von Süden her die Salzstraße nach Wasserburg heran. Am »Alten-Marckt« unterhalb des Berges schlug eine bedeutende Handelsbrücke über die Alz. Hier pulsierte von jeher rege Betriebsamkeit. Oben auf der markanten Anhöhe standen – so vermutet man jedenfalls – eine vorgeschichtliche Fliehburg und noch vor der ersten Jahrtausendwende eine von knorrigen Linden und Eichen umgebene Gerichtsstätte, die dem Platz seinen Namen gab: Baumburg.

Von der mittelalterlichen Klostergründung bis hin zur wohl prachtvollsten Rokokokirche des Chiemgaus spannt sich ein Bogen wechselvollster Geschichte, die mit der Säkularisation 1803 ein jähes Ende fand.

Wann Poyssl zu dichten begann, ist unklar. Die meisten seiner erhalten gebliebenen Manuskripte stammen aus den letzten beiden Lebensjahrzehnten. Doch das wird nur ein Bruchteil dessen sein, was in 70 Lebensjahren aus seiner Feder geflossen ist.

Seine Verdienste als Historiker sind gleichermaßen groß. Er verfasste das »Chronichon Baumburg«, das vieles, was wir heute über das Stift wissen, beinhaltet. Mit seinen Viten der Chorherren wird er deshalb zur zuverlässigen Quelle, weil er auch unangenehme und unerfreuliche Abläufe nicht weglässt.

Poyssl wusste um die schwere Arbeit der Bauern, von ihrer Abhängigkeit von den Launen der Natur, von ihrem harren Los der Zinspflichtigkeit an den Lehensherrn, von den erdrückenden Steuerlasten, die man ihnen während und auch nach dem großen Krieg aufbürdete. Er ehrte diesen Stand auf seine Weise:

Bin ich in dem paurenstandt,

gwing das Brot mit meiner handt,

was ich sueche,

ohne fluache,

würdt das täglich Brot genannt.

Ob es schwarz gleich, oder sper

würdt es doch gesegnet mehr.

Paur ziechst den Zaiger ein,

Große Herren werden klein.

Würdt baldt ihnen Brodt zerrinnen,

Wasser werden aus dem Wein.

Braucht der Paur nit den Pflueg,

braucht der Herr den Wasserkrueg.

Er verurteilt die Ausbeutung des Landvolkes, dem man ungeheure Kriegslasten, sogenannte Kontributionen, zumutete.Und auch noch den Kriegsdienst.

Pauren Tröscher fündt man vill

wan man pauren tröschen will

Lähr den peitl

Ziech ab s'Häutl

ist der pauren Schindter zill

ich laß aus an Weiz und korn

meinen unschuldigen zorn.

Andererseits konnte Poyssl recht spöttisch auf manche Anmaßung des niederen Standes reagieren. Insbesondere, wenn er die Sittlichkeit in Gefahr sah.

Fechten, tanzen, Reiten, schen

wie ein gespannte Geiß hergehn,

Füeß recht sätzen,

Hintern wätzen,

thät dem pauren wohl zuagstehn.

Der Hundsbuab nimmt den Herren an

der kuchlratz nit münder kann,

lasst hochgeehrt sich schelten,

die Jungfrau. (gewösen selten).

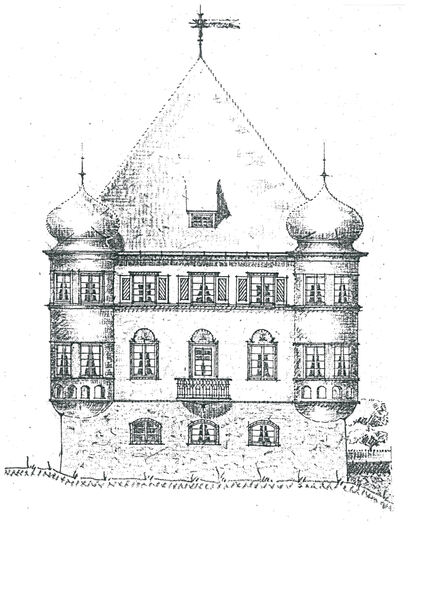

Gegenwärtig, wie auch auf alten Ansichten, fällt im Klostertrakt von Baumburg ein kleines Eckhäuschen auf. Dieses Sommerhäuschen mit den vier Eckerkern wurde eine zeitlang auch von Johann Albert Poyssl bewohnt, vielleicht als Refugium, um ungestört seinen poetischen Neigungen nachgehen zu können. Deshalb heißt dieser Bau im Volksmund auch »Poyssl-Schlösschen«.

Die Sprache, die Barocksprache, mit der er sich zeitlebens so kraftvoll artikuliert hatte, diese Sprache wurde ihm auf einmal suspekt. Die Einflüsse, die von außen eindrangen, die französischen vor allem, sie vergrämten ihn. Auch das wollte er sagen, wollte er »kraftvoll« mitteilen.

Wenig fündt man altes mehr,

So noch halt sein nahmen,

Welchen es gehabt, vorher,

ehe Wortfretter kamen.

Mundt und Herz,

sein fast ausgwexlet

Wort und Werck,

schon rund getrexlet

Dass man sie wendten kann

wohin man ziel und spann.

Nimb nun Urlaub, alte Sprach,

Weich den neuen Possen.

Zu deim eigen Schaden lach,

Schmuck dich, – und, geh hossen.

Bis das Neu, auch alt ist wordtn,

dann würdt man dich allerorten,

wieder bringen zur Welt,

wie das alte Geldt.

Nun, da sieht sich Poyssl in guter Gesellschaft mit heutigen Sprachschützern. Geholfen hat's damals schon nichts, sich gegen die »Verlatinisierung« und die Überflut von »Frankismen« zu stemmen. Die höfische Noblesse förderte das Übel, und das Volk auf der Straße äffte nach. Wie immer, und zu allen Zeiten, die waren, die sind und noch kommen werden.

Doch dann: die Erkenntnis, dass die bunte, scheckige Welt letztlich doch von der Unterschiedlichkeit der Menschen lebt.

Hetten wür all ein Kopf, war guet,

Brauchten wür alle nur ein Huet;

Was wurden d'Huetter sagen?

Dich wurden sie verklagen.

Als der dichtende Chorherr verstarb, schrieb ihm sein Vorsteher ein eindrucksvolles Zeugnis in die Totenrotel: »... so war unser Albertus allen Lobes würdig und allein für den Tod, der ihn mit Gewalt und Heftigkeit angriff, Anlass zum Neid. Am 19. August dieses Jahres 1692, da er tags zuvor am Festtag seines heiligen Ordensvaters Augustinus bei der Feier seines 51. Professtages noch am Altar gestanden und die heiligen Geheimnisse gefeiert hatte, ließ ihn der Tod in der folgenden Nacht durch einen Schlaganfall im Herrn entschlafen.«

In schlichter Weise wurde Poyssl in der Klostergruft bestattet. Eine ganz einfache Gedenktafel aus Ton erinnert heute noch an der Eingangshalle des Baumburger Pfarrhofs an den einst so großen Wortschöpfer des Hochbarocks.

Wie wenige Poeten seiner Zeit verfasste Poyssl auch Verse über die Schönheit der Natur, wie sie der Chiemgau im Wechsel der Jahreszeiten zu bieten hatte. In hingebungsvollen Zeilen schildert er den Sonnenaufgang.

Hat die Sonn dann ihren Wagen

völlig an den Himmel gestöllt,

dass es überall thuet tagen

geh ich wohin mir gefällt

in die Wälder, in die griene,

in die Auen, und betracht,

wie weis der sey, dem ich diene,

der die gschöpf so schen gemacht.

Trotz solcher abweichender Facetten blieb er seiner eigentlichen Domäne treu – der Zeitkritik. Hierzu sah er sich geradezu berufen, ein ganzes Leben lang.

So lässt sich kein treffenderes Fazit für das literarische Wirken des streitbaren Chorherrn von Baumburg ziehen, als es Sigrid Düll einst für den Steiner Burgbrief verfasste: »Auch nach 300 Jahren haben seine Verszeilen nichts von der tolldreisten Anklage eingebüßt, die gegen Müßiggang und Kleingeisterei oder einen gewissen 'Nickel Pfriem' gerichtet sind. Und die heute wohl jedermann (oder jedefrau) in konsumverwöhnter Selbstdarstellung treffen könnte.«

Albert Rosenegger

Teil II in den Chiemgau-Blättern Nr. 40 vom 5. Oktober 2024.

39/2024