Im Winter wurde das Holz ins Tal gebracht

Holzknechte und Bauern arbeiteten Hand in Hand

Heutzutage ist es auch in den Bergwaldgebieten in der Gemeinde Schneizlreuth möglich, Stammholz mit schweren Vollerntemaschinen, mobilen Forstseilbahnen, modernen Traktoren, Holzkränen und im Extremfall mit Hubschraubern auch in entlegenen Bergwaldgebieten zu ernten und zu geeigneten Lagerplätzen zu bringen. Von dort aus ist auch der Abtransport ins Tal zur weiteren Verarbeitung auf bestens ausgebauten Forststraßen, die nicht selten für Holztransportlastzüge bis zur Größe von Sattelzügen ausgelegt sind, fast ganzjährig möglich. Dies war etwa in Weißbach a. d. A. nicht immer so.

Noch bis in die 1950er Jahre erledigten diese schwere Arbeit Holzknechte. So war es üblich, Stammholz und Brennholz im Sommer zu fällen und in den Waldgebieten auf sogenannten Gantern zu lagern. Zu den Ganterplätzen wurden die Stämme entweder mit Pferden gezogen (gerückt) oder in schwierigem Gelände über eine aufwändig aus Holzstämmen gebaute Rutschbahn (Loite) hangabwärts befördert. Im Winter transportierten die Holzknechte dieses Stammholz, aber auch Brennholzscheiter, dann auf sogenannten Ziehschlitten zu talnahen Lagerplätzen. Zu diesem Zweck durchzog die Wälder ein Netz von Ziehwegen und relativ schmalen Wirtschaftswegen. Die sogenannte Winterbringung begann, wenn genug Schnee gefallen war.

Da es damals noch keine Schneefräsen oder geeignete Schneepflüge gab, mussten die Ziehwege, die Holzganter und die Wege für die Pferdeschlitten bis ins Tal erst mühsam ausgeschaufelt werden. Schon dafür waren viele Arbeiter wochenlang im Einsatz. Waren die Wege endlich frei, dann zogen die Holzknechte ihre Ziehschlitten, behangenmit den notwendigen Ketten und Eisenhaken und meist mehrere Zentner schwer, in Gruppen (Passen), oft mehrere Kilometer weit zu den Ganterplätzen. Dort wurde Ziehschlitten um Ziehschlitten mit der schweren Fracht beladen. Ein Ende der Baumstämme kam dabei auf dem beweglichen Schlittensattel (Reibsattl) und das andere Ende auf der Schlittenbahn zum Liegen. Die Fuhre wurde fachmännisch mit Ketten und Haken so kompakt verbunden, dass sie während der oft rasanten Talfahrt fest zusammengehalten wurde.

Je nach Situation, kam unter die Fuhre bei eisiger Schlittenbahn eine Eisenkette (Umschlag) oder es wurden einige Stämme hinter der Fuhre als »Anhäng« nachgezogen. Beides erzeugte eine gewisse Bremswirkung. Ging es schwer oder waren Flachstücke in der Trasse, wurden unter die Stämme auch eisenbeschlagene »Schuhe« angebracht.

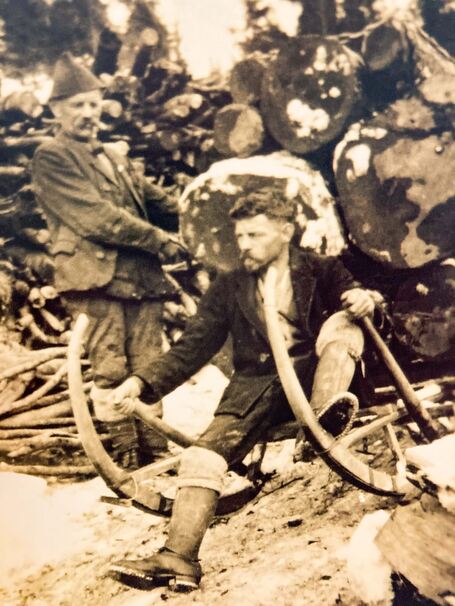

Bei der Talfahrt saßen die Holzknechte vor der Fuhre auf dem Schlitten und lenkten ihn durch den Einsatz zweier links und rechts an den Schlittenkufen angebrachter Hebelstangen (Bremstatzen). Je nach gewünschter Richtungskorrektur gruben sich bei deren Betätigung je zwei geschmiedete Eisenkrallen neben den Schlittenkufen in den Schnee oder in das Eis. Auch beim Abbremsen kamen diese Tatzen zum Einsatz.

So manches Marterl entlang dieser Wege zeigt, dass es bei der Talfahrt immer wieder zu schweren oder gar tödlichen Unfällen kam, wenn die Fahrt entweder zu schnell wurde, oder Teile am Schlitten beziehungsweise die Kettensicherung brachen.

Wie ehemalige Holzknechte erzählten, gab es im Verlauf der Ziehwege auch immer wieder Flachstücke. Kam der Schlitten dort zum Stehen, musste er durch mühsames Anschieben und »Beißen« mit den Sapie wieder in Gang gesetzt werden. Zufrieden konnte man also erst sein, wenn der Schlitten am Umladeplatz oder am Holzlagerplatz im Tal angekommen war.

Wenn der Weg ins Tal zu lange war, lud man die Holzfracht auf Pferdeschlitten um, die im Grunde in der selben Art und Weise beladen wurden, wie die Ziehschlitten. Im Schnitt konnte man auf einem Ziehschlitten etwa 3,5 Festmeter und auf einem Pferdeschlitten etwa 4,5 Festmeter Holz laden. Pferde spielen heutzutage für die Holzernte nur noch eine marginale Rolle. Wenn überhaupt, werden sie hauptsächlich nur noch in speziellen Schutzzonen eingesetzt.

Schmiede und Wagner waren wichtig

Eine wichtige Rolle nahmen in dieser beschriebenen Zeit der Schmied und der Wagner ein. Einen Schmid gab es direkt in der Ortsmitte, unmittelbar neben dem jetzigen Gasthaus Stabach. Der letzte hieß Felix Steindlmüller. Er musste möglichst schnell und nicht selten in Nachtarbeit Ketten, Haken, Schlittenbeschläge, Schlittenkufen, Bremstatzen oder Brüche an Pferdegeschirren richten oder die Sapiespitzen auf dem Amboss wieder ausschmieden, damit sie wieder wirkungsvoll in das Holz eindringen konnten.

Der letzte Wagner im Dorf war der Holzner (Heisl) Sepp. Er war gefragt, wenn Holzteile der Schlitten, wie etwa die Kufen, der Sattel oder die Bremstatzen brachen oder Werkzeugstiele beschädigt oder abgebrochen waren. Angesichts der damals fehlendenMobilität waren in den beschriebenen Waldorten größere, oder kleinere Holzknechthütten, wie etwa die obere oder untere Scheuerlstubn im Jochberggebiet, oder das Sulzenstüberl im Bereich des Weikertsteins errichtet worden. War es notwendig, neben den Holzknechten auch die Bauern oder deren Bedienstete mit ihren Pferden, auch »Rosserer« genannt, unterbringen zu müssen, standen größere Hütten, so genannte »Loatstubn« (Leitstuben), wie etwa im Hiental oder am Litzlbach, zu denen auch ein kleiner Stall für die Pferde gehörte. Oft dienten diese Stubn auch den Kulturarbeitern, Pflanzern, Jägern und Förstern als Übernachtungsmöglichkeit. Für Letztere war meist sogar ein separates Jägerstüberl, meist im oberen Stock gelegen und nicht so spartanisch eingerichtet wie für die Holzknechte und Fuhrleute. Neben einfachen Schlafplätzen, auch »Pongrat« genannt, war ein großer Ofen das wichtigste Utensil in diesen Holzknechthütten. Zum einen, um sich einewarmeMahlzeit zubereiten und zum anderen um das nasse Gwand, Handschuhe, Bergschuhe und die feuchten Pferdedecken trocknen zu können.

Werner Bauregger

4/2024