»Hände weg vom Rupertiwinkel«

Als Österreich nach dem Krieg in Bayern einmarschieren wollte

»Die Österreicher wollen in Bayern einmarschieren, um sich den Rupertiwinkel samt Reichenhall und Berchtesgaden, das sogenannte Deutsche Eck, einzuverleiben« – diese Meldung aus Salzburg schlug im November 1945 in Bayern wie eine Bombe ein. Eine entsprechende Nachricht hatte der damalige österreichische Rundfunksender Rot- Weiß-Rot verbreitet. Wie es hieß, hatte der ehemalige Salzburger Landeshauptmann Franz Xaver Rehrl bei einer Versammlung der ÖVP in Salzburg die Forderung erhoben, die Grenze nach Bayern abzurunden und das wie ein Fremdkörper nach Salzburg hineinragende Deutsche Eck dem Land Österreich zuzuschlagen, nicht zuletzt deshalb, um die umständliche Verkehrssituation an der Grenze zu vereinfachen.

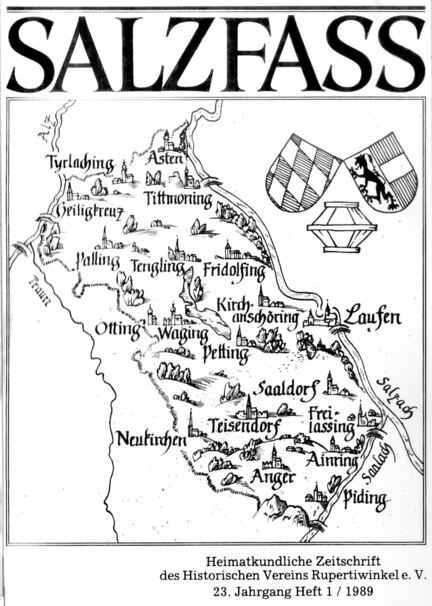

Aus historischer Sicht war diese Forderung nicht völlig unverständlich. Der Rupertiwinkel hat rund sechshundert Jahre sowohl politisch wie kirchlich zum Erzstift Salzburg, also zu Österreich gehört. Nach verschiedenen Zwischenstationen, die nur kurz anhielten, wurde er nach dem Wiener Kongress im Vertrag von München mit den Pfleggerichten Staufeneck, Teisendorf, Waging, Tittmoning und Laufen endgültig zu Bayern geschlagen. Saalach und Salzach bildeten fortan die »nasse Grenze« zwischen beiden Ländern.

Eine stammesmäßige und kulturelle Einheit

Franz Rehrl, der Befürworter dieser neuerlichen Grenzverschiebung, war nicht irgendjemand, sondern ein führender Politiker der Volkspartei. In seiner Amtszeit als Salzburger Landeshauptmann von 1922 bis 1938 hatte er sich vor allem als Kultur- und Wirtschaftsfachmann große Verdienste erworben, sowohl durch die Förderung der Salzburger Festspiele als durch die Planung des Tauernkraftwerks und den Bau neuer Straßen. Auf sein Konto gehen die Großglockner-Hochalpenstraße, die Gaisbergstraße, und die Schmittenhöhenbahn. Nach dem Anschluss von 1938 war Rehrl von den Nazis verfolgt und inhaftiert worden. Zur Erinnerung an seine Verdienste steht heute eine große Gedenktafel mit einer Porträtbüste vor dem Festspielhaus.

Für den im Schatten von St. Peter geborenen Franz Rehrl bildete das alt-salzburgische Territorium diesseits und jenseits der Salzach stammesmäßig und kulturell seit alters eine Einheit, schreibt der Historiker Gerhard Hetzer. Das konnte, ja sollte nach Ansicht von Rehrl, wenn die Umstände es erlaubten, auch zur Korrektur der Grenze führen. Notfalls sogar mit Gewalt, wenn diplomatische Verhandlungen keinen Erfolg versprachen. Das Kriegsende 1945 mit dem Zusammenbruch Deutschlands schien Rehrl offenbar eine einmalige Gelegenheit für eine solche »Grenzbereinigung« in Südostbayern zu bieten.

Rehrls Ankündigung war kein unbedachter Ausrutscher, auch keine Wahlpropaganda, sondern hatte Hand und Fuß. Man mag sie als Versuchsballon werten, um die Reaktionen auf die Forderung nach einer Grenzverschiebung zwischen Österreich und Bayern zu testen. Die Reaktionen aus Bayern waren, wie vorauszusehen, ablehnend, ja empört. Der in Bad Reichenhall erscheinende »Südostkurier« formulierte die flammende Schlagzeile »Hände weg vom Rupertiwinkel!«

Zustimmung von deutscher Seite

Auf deutscher Seite gab es nur ganz vereinzelt Sympathien für den Anschluss des Deutschen Ecks an Österreich. Zustimmung kam vom damaligen Berchtesgadener Bürgermeister Rudolf Kriss, Besitzer des örtlichen Hofbräuhauses, einem namhaften Heimatforscher, und Sammler volkskundlicher Objekte. Kriss war als Gegner der Nationalsozialisten 1942 wegen regimekritischer Äußerungen denunziert und vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt worden. Die Strafe wurde später in lebenslange Haft umgewandelt. Seine persönlichen Erlebnisse in der NS-Zeit waren für ihn wohl der Grund,mit Deutschland ein für alle Mal zu brechen und sich für den Anschluss des Deutschen Ecks an Österreich einzusetzen. Sein Buch »Im Zeichen des Ungeists« ist ein erschütterndes Dokument seiner Odyssee durch die letzte Zeit des Dritten Reiches.

Die Salzburger Landesregierung hatte bereits Aufmarschpläne für die bewaffnete Annexion des Rupertiwinkels ausgearbeitet. Was fehlte war nur noch der Befehl von oben.

In den offiziellen politischen Kreisen in München stieß die Forderung nach einer Grenzrevision auf härtesten Widerstand. Der damalige bayerische Ministerpräsident Wilhelm Hoegner betonte bei einer Rede am 21. Januar 1946 in Traunstein, dass jeder, der im Rupertiwinkel für eine Abtretung an Österreich arbeite, verhaftet und wegen Hochverrats vor Gericht gestellt werde. »Wenn es sein muß, werden unsere bayerischen Bauern ihr Land mit Mistgabeln und Sensen verteidigen«, erklärte Hoegner unter dem Beifall der Zuhörer.

Diese deutlichen Äußerungen Hoegners verfehlten nicht ihre Wirkung auf die österreichische Seite, so dass die Annexionspläne praktisch aufgegeben wurden. Unterstützung erhielt der bayerische Ministerpräsident auch von seinen österreichischen Freunden aus der Zeit seiner Emigration in Innsbruck und seines Aufenthalts in Wien 1933. Der Sekretär der SPÖ, Julius Deutsch, bedauerte in einem Brief an Hoegner die Differenzen, die zwischen den beiden Ländern entstanden waren. Im Oktober 1946 kam Deutsch zu einem Besuch nach München, in dessen Verlauf ein Abkommen zwischen der SPÖ und der SPD geschlossen wurde, worin sich beide Parteien gegen einen Anschluss Österreichs an Deutschland sowie für die unveränderte Beibehaltung der Landesgrenzen aussprachen. Wichtiger als der Wechsel von Gebietsstreifen sei die Aufrechterhaltung und der Ausbau der traditionell freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern.

Heute vermittelt die im Jahre 1995 ins Leben gerufene »EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein« den Menschen diesseits und jenseits der Grenze das Gefühl ungestörter Zusammengehörigkeit. Zu ihr zählen über hundert Gemeinden »drennt und herrent« (drüben und herüben) der Salzach. Grundpfeiler sind ihre gemeinsame Geschichte, die gemeinsame Sprache und die gemeinsame Kultur. Es war ein symbolischer Akt, als Eu-Regio-Vertreter am Grenzübergang Laufen-Oberndorf in Anwesenheit zahlreicher Bürger mit einer riesigen Säge den Schlagbaum durchsägten, der bisher Bayern und Österreich getrennt hatte. Jedermann spürte, dass damit ein neues Kapitel der südostbayerischen Geschichte seinen Anfang genommen hat.

Julius Bittmann

25/2023