Fünf lange Jahre in Nazi-Hand

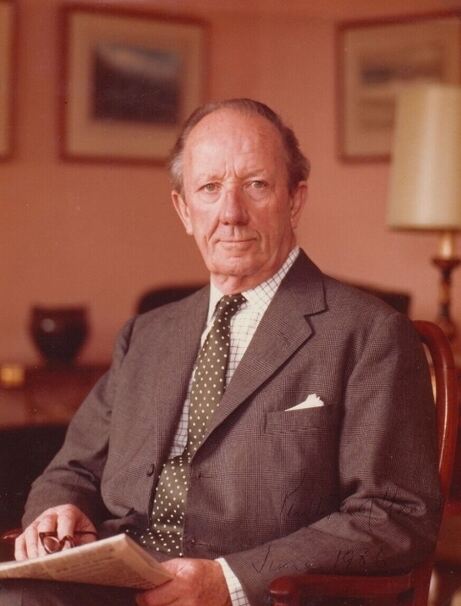

Britischer Verkehrsminister John Peyton war 1940 Kriegsgefangener in Schloss Laufen

Esstische mit Porzellan- und Glaswaren gedeckt, ein Bett mit Laken, eine Toilette mit Spülung: Es waren ganz banale Dinge des Lebens, die John Peyton nach fünf Jahren Kriegsgefangenschaft in Deutschland wie ein Wunder vorkamen, als er 1946 wieder in seine Heimat London zurückkehren hatte können. Der spätere britische Verkehrsminister war einer von 170 000 Soldaten im Dienst seiner Majestät – damals George VI., Vater von Elizabeth II., die im Verlauf des Zweiten Weltkriegs im Kampf in Gefangenschaft gerieten. Einen Großteil dieser fünf Jahre in Feindeshand verbrachte Peyton in bayerischen Lagern, zuerst in Laufen, später in Eichstätt und Moosburg. Was er dabei erlebt hat, schildert in seiner 1997 erschienenen Biografie »Without Benefit of Laundry«, übersetzt »Ohne Wäscheservice«. Der Sohn eines Beamten ist gerademal 20 Jahre alt und studiert in Oxford Jura, als er sich im Sommer 1939 als Freiwilliger zum Dienst in einem Reserve-Offiziersregiment meldet. Peyton ist kein Kriegsenthusiast, doch seine Familie hat tiefe Wurzeln im Militär: Der Großvater väterlicherseits, John Peyton sowie dessen Bruder William hatten beide im 19. Jahrhundert hochrangige Positionen in der britischen Kolonialarmee in Indien inne – der Onkel sollte es sogar bis zum Generalmajor bringen. John Peyton Junior macht zwei Generationen später das, was viele junge Burschen in ganz Europa damals tun: sie sehen sich als Patrioten, die ihr Heimatland gegen einen Aggressor verteidigen wollen, der seine lange lautstark propagierten Expansionspläne 1939 mit dem Überfall auf Polen in die Tat umzusetzen beginnt. Was ihn erwarten würde, habe er sich nicht im Traum vorstellen können, gesteht Peyton, der in den folgenden Monaten eine militärische Ausbildung im Schnelldurchgang durchlaufen muss und dann, völlig unbedarft, wie er gesteht, im Sommer 1940 ins kalte Wasser geworfen wird. Hitler hatte, nach dem erfolgreichen Polenfeldzug, im Frühjahr 1940 ein neues Ziel ins Visier genommen: Frankreich.

Den Weg dorthin bahnen sich die deutschen Truppen über die eigentlich neutralen Länder Luxemburg, Belgien und die Niederlande. John Peyton soll als Teil eines Aufklärungstrupps der britischen Armee nach Belgien den Vormarsch der Deutschen auskundschaften. Doch der blutjunge Reserveoffizier hat noch kaum seine ersten vorsichtigen Schritte getan, als er schon, in einem Schweinetrog versteckt, von Wehrmachtssoldaten aufgespürt und gefangen genommen wird – der Anfang einer Odyssee, in der sich die Lebenswelt des jungen Briten für die folgenden fünf Jahre auf ein paar mit Schicksalsgenossen überfüllten Quadratmetern hinter Stacheldraht und primitivsten Verhältnissen verkleinern wird. In einen Zug gepfercht, wird Peyton von Maastricht quer durch Deutschland in den südöstlichsten Zipfel von Bayern nach Laufen an der Salzach verfrachtet, wo, mitten im Ort im ehemaligen Jagdschloss der Salzburger Fürsterzbischofe, ein Gefangenenlager für Offiziere war.

Das unter der Abkürzung Oflag VII-C – benannte Quartier beherbergte zwischen 1940 und 1942 hauptsächlich britische Soldaten, ebenso wie das Lager in der nicht weit entfernten Tittmoninger Burg, das als zusätzliches Gefängnis im Spätsommer 1940 in Betrieb genommen worden war, nachdem die Kapazitäten in Laufen nicht mehr ausreichten. Bei Peytons Ankunft platzte das Laufener Gefängnis schon aus allen Nähten: Der damals 21-Jährige wurde mit 116 weiteren Personen in einen Raum gesperrt, der schon mit der halben Anzahl an Menschen völlig überfüllt gewesen wäre, so der spätere Politiker. Dass es eigentlich gewisse Standards gab, wie Kriegsgefangene zu behandeln waren, habe keinerlei Rolle gespielt, so Peyton – wobei britische Gefangene grundsätzlich weit besser behandelt wurden als beispielsweise russische, die der NSRassenideologie zufolge als »Untermenschen« galten. Tatsächlich hatten Gefangene den Genfer Konventionen zufolge – einem 1864 ins Leben gerufenen und mehrfach weiterentwickelten zwischenstaatlichen Abkommen, das unter anderem Regeln für den Kriegsfall beinhaltet – Anspruch auf eine menschenwürdige Behandlung, wobei Offiziere wie John Peyton noch bessere Bedingungen erwarten konnten als einfache Soldaten, beispielsweise eine größere Ration an Lebensmitteln und bessere Quartiere. Außerdem durften Offiziere nicht zur Zwangsarbeit verpflichtet werden. Doch keine Arbeit bedeutete in dem Fall auch keine Beschäftigung und für Peyton und seine Kameraden schleppten sich die Monate in den heillos überfüllten, nach menschlichen Ausdünstungen stinkenden Unterkünften umso langsamer hin. Einzige Abwechslung seien anfangs ein paar wenige Bücher gewesen, die die Lagerleitung ihnen gnädig gewährte. Die drehten sich nur gemeinerweise alle um Kochen und Essen, so Peyton, was angesichts des mageren Speiseplans mit wässrigen Suppen und ein paar Scheiben Brot wie Folter angemutet habe. Als vermeintliches Zuckerl habe der Lagerkommandant die Gefangenen ab und zu in den Vorratskeller gelassen, um dort nach Essbarem zu suchen – doch zu finden gab es dort nichts außer verfaulte Kartoffeln schrecklichem Gestank, den er nie vergessen sollte, wie sich Peyton erinnert.

Nach mehreren Monaten nagendem Hunger und steigender Verzweiflung über die totale Isolation verbesserte sich die Lage der britischen Gefangenen ein wenig, denn nun gelangten Briefe von Angehörigen und über das Internationale Rote Kreuz Pakete mit Lebensmitteln, Zigaretten und Kleidung ins Lager. Ein klein wenig Luxus, der auch in einer anderen Beziehung sehr hilfreich sein konnte. Zigaretten waren bei den deutschen Bewachern ein heiß begehrtes Gut und deshalb kostbare Tauschware für besseres Essen oder alltägliche Kleinigkeiten. Was sich indes nicht verbesserte, war der Zustand der Schlafstätten, dreistöckig gezimmerten Pritschen mit dreckigen Strohmatratzen – kein Wunder, dass sich John Peyton nach seiner Rückkehr in die Heimat wie im Paradies vorkam, als er endlich wieder in einem Bett mit Bettwäsche schlafen konnte. Zweimal pro Tag wurden die Gefangenen aus ihren Zellen auf den Hof beordert, zum Zählappell, bei dem es auch regelmäßig den Befehl gab: »Alle Juden vortreten«. Einer seiner Kameraden sei tatsächlich so mutig gewesen, sich zu »outen« und einen Schritt nach vorne zu machen, ohne zu wissen, was ihn womöglich erwartete. Zum Glück für den Betreffenden sei es bei der als Demütigung beabsichtigten Absonderungsaktion geblieben. Dass die Bewacher keinerlei Skrupel hatten, im Zweifelsfall kurzen Prozess zu machen, erlebte Peyton mit eigenen Augen mit: Den Inhaftierten war streng verboten, aus den Fenstern im Laufener Schloss zu schauen, um jegliche Kontaktaufnahme mit der Außenwelt zu unterbinden. Als einer seiner Mitgefangenen vergaß, sich an die Anweisung zu halten und seinen Kopf aus dem Fenster streckte, zückte ein Wachposten sein Gewehr und erschoss den Gefangenen ohne Vorwarnung kaltblütig für diese vergleichsweise harmlose Regelverletzung. Neben den Zählappellen mussten die Inhaftierten auch jederzeit mit weiteren Kontrollmaßnahmen rechnen, etwa die Durchsuchung ihrer Räume und Habseligkeiten. Damit sollten vor allem subversive Aktionen wie Fluchtversuche verhindert werden. Tatsächlich erwiesen sich nicht wenige Gefangen in diesem Punkt als besonders erfindungsreich. Im Lager in Warburg, wohin die britischen Gefangenen aus Laufen im Sommer 1941 transferiert wurden, gelang es Peyton mit einer Gruppe von Gleichgesinnten, aus ihren Zellen heraus mit primitivsten Werkzeugen wie Besteck und Essgeschirr einen fast 80 Meter langen Fluchttunnel zu graben, der sogar mit einem Lüftungsrohr aus Blechdosen ausgestattet war – vor der so akribisch geplanten Flucht vom Wachpersonal aber entdeckt und zerstört wurde. Auch in Laufen und Tittmoning gab es immer wieder Fluchtversuche und die Maßnahmen zur Aufdeckung entsprechender Komplotte entsprechend groß angelegt – wohl auch in der Hoffnung, den einen oder anderen Plan durch Abschreckung schon im Keim zu ersticken. Ein im Bundesarchiv in Koblenz erhaltenes, digital abrufbares Tagebuch der Tittmoninger Lagerkommandantur veranschaulicht, wie entsprechende Razzien in der Burg organisiert waren – unter anderem wurden für eine Aktion im Mai 1941 zwölf Männer der Gestapo München herangezogen, die zusammen mit dem Wachpersonal vor Ort das gesamte Gemäuer Zentimeter für Zentimeter durchsuchten und dabei Erstaunliches zutage förderten wie beispielsweise einen selbst gebastelten Kompass, der, so der dazugehörige Tagebucheintrag aus den »einfachsten Mitteln hergestellt wurde und doch prompt funktionierte«: Als Bauteile hatte der Konstrukteur eine leere Camembertschachtel als Gehäuse verwendet, dazu einen Radiergummi, in den eine Nadel eingeführt war sowie eine Pappscheibe mit aufgemalten Himmelsrichtungen und unter der Scheibe im Winkel von 180 Grad Teile einer abgebrochenen Nähnadel. Die Pappscheibe balancierte mit einem Druckknopf auf der senkrecht aufgestellten Nadel im Radiergummi. Neben dem Kompass fanden sich unter anderem Brechwerkzeuge, Draht, eine Gardinenschnur, Landkarten, Messer, Stoff, Wehrmachtssocken, Nägel, leere Blechdosen, ein Hammer und Zementpulver – Hinweise, dass die Gefangenen alles, was sie irgendwie in die Finger bekamen, horteten, im Bewusstsein, dass alles irgendwann brauchbar sein könnte. Allwissend und alles entdeckend waren die Herrschaften der Gestapo aber trotzdem offenbar nicht, denn in Laufen gelang es den Gefangenen um John Peyton, von irgendwo her ein Radiogerät zu organisieren und damit in der Zelle unentdeckt britische Nachrichtensender zu hören, wobei die Texte akribisch zu Papier gebracht und die Zettel dann heimlich von Zelle zu Zelle weitergereicht wurden. »Der Apparat war für uns wie eine rettende Portion Sauerstoff, denn wir erfuhren nun endlich, wie es im Krieg stand.« Nach einem Jahr in Laufen wurde John Peyton 1941 dann mit einer Gruppe weiterer Offiziere zunächst nach Westfalen und von dort nach Eichstätt verlegt, wo die Lebensbedingungen etwas annehmbarer waren als im Laufener Schloss. Unter anderem konnte der spätere britische Verkehrsminister in Eichstätt sein unterbrochenes Rechtsstudiums fortsetzen mit Hilfe von mitgefangenen Juristen, die als Dozenten fungierten. Wie lange die Kämpfe und damit ihre Gefangenschaft noch dauern würde, blieb allerdings auch während der Zeit in Eichstätt die große Unbekannte, wobei Peyton auch noch die schlechte Nachricht verdauen musste, dass er seinen jüngeren Bruder nicht mehr wiedersehen würde, da dieser zwischenzeitlich in Frankreich gefallen war, wie er aus einem Brief seiner Mutter erfuhr.

Anfang 1945, nach inzwischen fast fünf Jahren hinter deutschem Stacheldraht, wurden die Gefangenen dann von Eichstätt ins 100 Kilometer entfernte Moosburg gebracht, zu Fuß, denn die Truppen der Alliierten rückten immer näher und es war Befehl an die Lagerleitungen ergangen, alle Gefangenen über die Donau in südlichere Lager zu bringen. In Moosburg erlebte John Peyton Ende April 1945 schließlich die langersehnte Befreiung und die anschließende Rückkehr nach Großbritannien. Nachdem er sein JuraExamen erfolgreich bestanden hatte, sollte Peyton für zwei Jahre als Kolonialbeamter nach Indien gehen. 1950 entschloss er sich für einen Wechsel in die Politik und erlangte ein Jahr später für die Konservative Partei einen Sitz im britischen Unterhaus, den er bis zur Auflösung seines Wahlkreises 1983 behielt. 1970 berief ihn der damalige Premierminister Edward Heath zum Verkehrsminister, den Posten behielt Peyton bis 1974. 1975 sorgte der Veteran für Schlagzeilen, als er mit Margaret Thatcher um den Parteivorsitz kämpfte, aber deutlich gegen die spätere Premierministerin verlor. 1983 wurde John Peyton geadelt und nahm einen Sitz im britischen Oberhaus ein. 1984 ließ sich der inzwischen zum zweiten Mal verheiratete Baron of Yeovil, wie Peyton sich nun nennen konnte, zum Schatzmeister bei der »London Zoological Society« wählen. Darauf angesprochen, woher sein plötzliches Interesse für einen Zoo-Verein komme, gab John Peyton die Antwort, dass er sich mit fünf Jahren Kriegsgefangenschaft doch bestens mit eingesperrten Lebewesen auskenne. Peyton starb 2006 im Alter von 87 Jahren.

Susanne Mittermaier

17/2024