Fronleichnams-Prozessionen dauerten drei Tage lang

Wittelsbacher Herzöge finanzierten die prunkvollen Umzüge mit biblischen Szenen in München

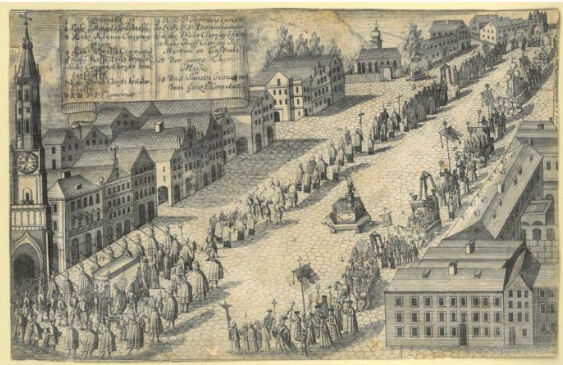

Wer vielleicht zum ersten Mal, noch dazu als religionsferner Betrachter, eine der vielen traditionsreichen Fronleichnams-Prozessionen im katholischen Bayern miterlebt, wird vermutlich beeindruckt sein von der farbenprächtigen Inszenierung dieses einmaligen Glaubenszeugnisses. Ohne jetzt jedoch auf den geschichtlich-theologischen Ursprung einzugehen, lohnt sich ein Blick zurück in die Vergangenheit, umzusehen,mitwelchemPrunkund Aufwand das Fronleichnamsfest zu Zeiten der bayerischen Herzöge des 16. und 17. Jahrhunderts begangen wurde. Da hätte sich unser Betrachter sicherlich die Augen gerieben angesichts dessen, was er da vergleichsweise alles zu sehen bekam. Und womöglich die Beine in den Bauch gestanden, zumal diese pompösen Prozessionen schon mal an die drei Tage dauern konnten. So zu entnehmen einem der letzten Briefe Orlando di Lasso's an den Abt von Weingarten, in dem von anstrengenden »3 tag processiones« die Rede ist. Der Starkomponist seiner Zeit stand von 1556 bis zu seinem Tod 1594 in Diensten der Wittelsbacher Herrscher und war als Hofkapellmeister das musikalische Gesicht der phänomenalen Umzüge.

Über den Aufwand und Ablauf der Münchner Prozession im Jahr 1574 unterrichtet eine Handschrift des Augsburgers Daniel Holtzmann, der die Bilder des Umzugs vom 10. Juni ausführlich beschreibt. Mitgeführt wurden unter anderem »ain Lindewurm«, Figuren aus der »Erschaffung Himmel vnnd Erden«, »Adam vnnd Eva«, »Kain vnnd Abel«, »der Abraham mitt den dreyen Englen«. Insgesamt waren es 55 Bilder im Zuge, hauptsächlich mit biblischen Themen. Dann folgten: 1. acht Priester, 2. sieben »Herren«, die das Heiligtum trugen, 3. einundzwanzig Brüder des Barfüßerordens, 4. elf des Augustinerordens, 5. zehn »Trummeter« (Trompeter, sie sind sogar namentlich genannt), 6. zwölf Engel, 7. einzelne Räte, 8. Herzog Ferdinand, 9. Praeceptor und Canntor, 10. vier Priester, 11. vier Stadtpfeifer, 12. »Bubn« und 13. der Dechant von St. Peter. Der Bericht schließt mit dem Vermerk: »ist man andechtiglich gegangen, mitt Thrumetten vnnd mit gesangen, im Zwinger vmb die Stat herumb, bis man letztlich ist wieder khumben«. Doch dem nicht genug:

Acht Jahre später, 1582 gibt eine andere Handschrift einen umfassenden Einblick in deren Vorbereitung in Bezug auf die bildliche und gedankliche Ausgestaltung. Unter Federführung des Licentiaten Ludwig Müller (Miller), dem künstlerischen Betreuer des Umzugs, waren dazu die klügsten Politiker des Hofs aufgeboten worden, die mit ihrem juristischen und politischen Rat in hohem Ansehen standen. Über das gewaltige Ausmaß der Prozession unterrichtet die in der Aufzeichnung mitgeteilte Zahl beteiligter Personen: Es waren allein 1252 (!) Vertreter der Berufsstände sowie 358 »Stangen- vnnd Kherzentrager«. Jede Zunft bestritt eine Szene, so z. B. die »Köch«, mit »dene weintrauben auß dem gelobten Landt Josu mitt 16 person«. 1162 Personen wirkten in den lebenden Figuren mit. »Summa der geistlichen Personen 310.«

Die Organisatoren überließen dabei nichts dem Zufall, Einzelheiten wurden genau abgestimmt und minutiös in die Zugfolge eingearbeitet. Kein Wunder, dass die Vorbereitungen schon zwei Jahre vorher begannen. Aufgelistet ist auch, wie viele und welche Instrumentalisten und Sänger für die unterschiedlichen Szenen und Figuren zugeordnet wurden. Da kamen die Stadtpfeiffer zu den Buchbindern, die »seltzsame Hebreisch Musica« (hebräische Musik) zu den Metzgern mit dem Goldenen Kalb, um das Schulbuben singend tanzten, dann schöne, taugliche und »füerneme khnaben für das Hochwürdige Sakrament«, neun Engel, »welliche beim Kriple Sancta Maria ora pro nobis« singen oder die Gruppe der Pilgram (Pilger), die von »geigen, lautten, pusaunen, Zinckhen« und anderen Instrumenten ihre Begleitung fanden. Namentlich erwähnt sind weiterhin »Tannbarin, Pfeiffen, Schalmeien, Dulcin, ein Vorläufer des Fagotts, Driangl und Quintern, kleine Lauten, die dem Mammut-Schauspiel ihren zeitgenössischen Klang verliehen. Bei Bedarf wurden auch fehlende Instrumente beschafft, etwa acht lange Posaunen, um die akustische Wirkung des Jüngsten Gerichts besser zur Geltung kommen zu lassen. Endlich fordert Licentat Müller, man möge »gesanng biecher Zuerichten lassen, darein man die gesanng so man bei Vmgang singt, notirn vnnd auffbehallten khan.« Die beiden ältesten Pfarreien Münchens, St. Peter und Unsere Liebe Frau wechselten mit der Ehre des feierlichen Auszugs ab. Der weite Weg durch den Zwinger um die ganze Stadt bot nicht nur den Trommlern und Fanfarenbläsern, den »unteren« Spielleuten ein begehrtes Betätigungsfeld, sondern an dem Ereignis hatte auch die »musica figurata« hervorragenden Anteil. Neben den bekannten Münchner Jesuitendramen, weltlichen Komödien und humanistischen Aufführungen im Jahresablauf waren die Prozessionen am Feste Corporis Christi das wichtigste künstlerische Demonstrationsmittel der Zeit. Dementsprechend wurden keine Kosten und Mühen für die jeweilige Prozession gescheut. Die Proben fanden zumeist im herzoglichen Ballhaus statt. Dabei wurde peinlich darauf geachtet, dass die Chorknaben, »wann sie die Suppn essen, Allda auch die claider nitt besudlet werden«; fernerhin, auch »keine frembde leutt Zueschlagen, also dass man ungebetenen Kostgängern den Zugang verwehrte.

Der riesige Aufwand bezieht sich aber nicht nur auf München. Auch in anderen europäischen Residenzstädten, wie eine Darstellung aus Florenz zeigt, gewann das Fronleichnamsfest zunehmend an Bedeutung. Schon 1462 feierten es Pius II. und seine Kardinäle in Viterbo (Region Latium) mit besonderem Prunk. Zu den Festdekorationen gehörte ein Brunnen, aus dem Wasser und Wein floss, und ein junger Mann, der den Erlöser verkörperte, der Blut schwitzte und mit dem läuternden Strom aus einer Wunde in seiner Seite einen Becher füllte. Einer, der mit solch Theatralik nichts anfangen konnte, war Martin Luther. Der Reformator geißelte das Fronleichnamsfest sogar als Gotteslästerung. In einigen Gegenden sollen protestantische Bauern den Mist ihrer Tiere an Fronleichnam auf den Feldern ausgebracht haben, um die Prozessionsteilnehmer zu provozieren. Die Retourkutsche durch katholische Bauern erfolgte prompt am Karfreitag.

Ludwig Schick

21/2024