»Ex voto« – Hab wunderbare Hilf erlangt

Votivbilder – Zeugnisse der Volksfrömmigkeit

Wallfahrtsorte waren und sind zu allen Zeiten Orte menschlicher Zuflucht. Hierher bringen Pilger ihre Sorgen und Nöte. Wenn auch die meisten ihre Anliegen verschweigen, so geben doch einige kund, was sie erbitten und erflehen und wofür sie danken. Sie tragen sich ein in die aufliegenden Wallfahrtsbücher, stiften Kerzen und hängen nach alter Tradition Votivbilder auf, die ihr Gebetsanliegen sichtbar machen.

»Ex voto« – Versprechen in großer Not

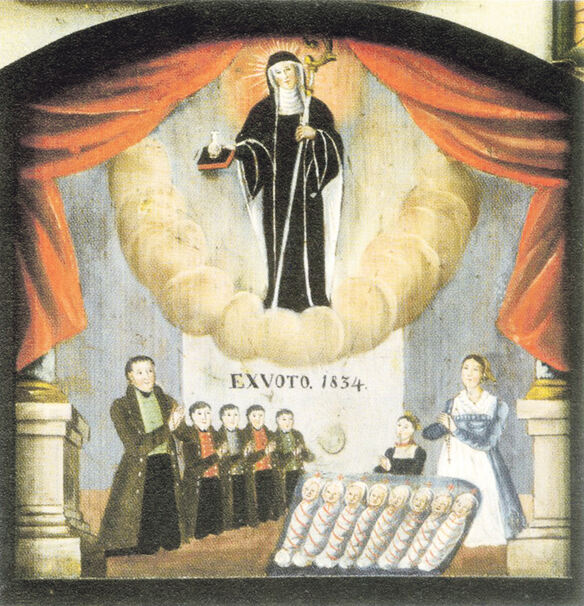

Alle Votivbilder weisen in ihrer Gestaltung gewisse Gemeinsamkeiten auf: Oben in der Bildmitte schwebt, meist auf einer Wolke, die Gnadenperson. Das kann die Muttergottes sein oder ein Heiliger oder auch das Gnadenbild der Wallfahrt. Im Zentrum der Bildfläche ist oft eine Darstellung der Situation, die der Anlass für das Gelübde war. Etwas seitlich darunter ist als frommer Beter der Bittsteller, der Votant, zu erkennen, also derjenige, der das Bild anfertigen ließ. Ganz unten am Bildrand folgt in vielen Fällen noch eine Beschreibung, wie es zu dem Gelübde kam. Diese Beschriftung ist meist recht ausführlich gehalten und gibt Auskunft über die Umstände, die zu dem Versprechen geführt haben. Seit dem 17. Jahrhundert begnügten sich viele Votanten aber auch mit der Kurzformel »Ex voto«, das etwa »auf Grund eines Versprechens« heißt.

Unter den Votivbildern finden wir in den meisten Fällen den Namen eines Votanten, also desjenigen, der ein Gelübde ablegte. Viele haben ihren vollen Namen daruntersetzen lassen, nicht wenige aber wollten anonym bleibenund begnügten sich mit den Anfangsbuchstaben ihres Namens. Und auch das kam oft vor: Nicht Einzelpersonen, sondern eine ganze Familie, ja ein ganzer Ort machte ein Gelöbnis.

Bewusst ein öffentliches Bekenntnis seiner Frömmigkeit ablegen wollte der große Meister des bayerischen Rokoko, Dominikus Zimmermann, nach der glücklichen Vollendung seines wohl herrlichsten Bauwerkes, der Wieskirche bei Steingaden. Das 1757 signierte Votivbild zeigt ihn in großer Dankbarkeit kniend vor dem gelungenen Gotteshaus, darüber die heiligen Namenspatrone seiner Familie und in einer Glorie der gegeißelte Heiland in dem das Gnadenbild der Wallfahrt.

Wallfahrtsfrömmigkeit

Votivbilder hängen aufs Engste mit dem Wallfahren zusammen, das zu Beginn des 17. Jahrhunderts bei uns seine Hochblüte erlebte. Nach den Schrecken des 30-jährigen Krieges entstanden landauf landab neue Wallfahrtsstätten, die einen Ansturm von Pilgern erlebten. Mit einer heute unvorstellbaren Begeisterung und Hingabe zogen die Menschen zu den neuen Gnadenorten und scheuten dabei nicht weiteste Wege. So pilgerten in die Wieskirche Wallfahrer aus Franken, Böhmen und der Oberpfalz, ja sogar aus Niederösterreich, Kärnten und Südtirol und beteten vor dem wundertätigen Gnadenbild des gegeißelten Heilands. Sie alle erhofften sich Hilfe in ihren persönlichen Notlagen und vertrauten all das, was sie bedrückte, kleinen Bildern an, die sie von Taferlmalern anfertigen ließen. So kam es, dass bald anden Innen- und Außenwänden der Kapellen und Kirchen kein freies Platzerl mehr zu finden war. In Altötting musste man daher bereits im 17. Jahrhundert auf den Kreuzgang und die Siebenschmerzenkapelle bei der Stiftskirche ausweichen.

Ausdruck menschlicher Hilflosigkeit

Notlagen, die heute ihren Schrecken verloren haben, veranlassten in früheren Jahrhunderten die Menschen, Bittwallfahrten zu unternehmen und ein Gelübde abzulegen. In ihrer Verzweiflung setzten sie ihre letzte Hoffnung auf ein Gnadenbild. So spiegeln sich in den Gelöbnisbildern mancherlei Krankheiten wider. Da ist die Rede vom gefürchteten »Fiebern«, von Geschwülsten, Geschwüren, Zahnschmerzen, Gicht und Rheuma, von Schwierigkeiten bei Schwangerschaften und bei Geburten. Und immer wieder wird berichtet von Unglücksfällen bei der Arbeit und mit Tieren, von Gewittern und Blitzschlag, von Naturkatastrophen, von Bränden, von Kriegen und Raubzügen.

Besonders schlecht war es früher um die Geburtshilfe bestellt. Viele Frauen starben im Kindsbett, die meisten Kinder überlebten nicht einmal die ersten Wochen. Die Kindersterblichkeit lag zwischen 50 und 60 Prozent. Da haben wir Mitgefühl mit jener unbekannten Mutter, die unter ihr Votivbild den Reim setzen ließ: »Lieber Gott, acht Kinder sind bei Dir, so schenk das neunte mir!«

Mit einem ähnlichen Bild verlobte sich im 18. Jahrhundert eine Familie zur Muttergottes von Steinbach. Es zeigt die frommen Eheleute vor ihren acht im Wickelkissen liegenden Kindern. Ein schwarzes Kreuz auf den Häuptern der Kinder sagt uns, dass sie alle gestorben sind. Nur ein Sohn, das neunte Kind, ist am Leben geblieben. Oft wurde eben die Gebetsbitte nicht erfüllt. Aber auch solche Erfahrungen konnten die Menschen in ihrem gläubigen Vertrauen nicht erschüttern.

Sorgen um die Haustiere

Zu den großen Nöten der Menschen in früherer Zeit gehörten neben Unglücksfällen, Krankheiten und Kriegsnot auch die Sorgen um die Haustiere. Dies mag uns heute in einer Zeit der Volltechnisierung in der Landwirtschaft unverständlich erscheinen. Für die bäuerliche Familie stellten aber die Tiere im Stall, die Kühe, Ochsen und Pferde, eine ganz wesentliche Lebensgrundlage dar. Und da zudem eine tierärztliche Versorgung nicht gegeben war, brachten Viehkrankheiten manchen Bauern gar oft an den Rand des Ruins.

Gleichsam einen rettenden Strohhalm sah man daher in einem Verlöbnis zur Gottesmutter oder einem Viehpatron, auf den, wie man glaubte, Verlass war. Und so finden wir auf vielen Votivtafeln eine Viehherde und dazu den Bauern und die Bäuerin, die auf einer Betbank knien und andächtig zum Bild des Viehpatron aufschauen. Wie in anderen Fällen begnügte man sich manchmal mit einem knappen »Ex Voto« und der Jahreszahl. Manchmal freilich sollte ein ausführlicher Text über das Gebetsanliegen oder auch über die Danksagung informieren.

Neben Unfällen mit Tieren sind auf vielen Votivbildern immer wieder Menschen mit verschiedenen Krankheiten festgehalten. So sehen wir auf den Bildtafeln oft einen Kranken im Bett liegend. Der Ehepartner oder die ganze Familie sind um ihn versammelt und beten kniend um seine Gesundung. Deutlich sind die Verzweiflung und Hilflosigkeit der Angehörigen zu erkennen, in die sie die Krankheit gestürzt hatte. Rettung versprechen sie sich nur noch durch ein Gelübde.

Historische Votivbilder

Ein eindrucksvolles Beispiel eines historischen Votivbildes ist das große Gemälde in der bekannten Münchner Wallfahrtskirche Maria Ramersdorf aus dem Jahre 1635. Es zeigt 42 Münchner Bürger, die drei Jahre vorher vom Schwedenkönig Gustav Adolf als Geiseln genommen wurden. Dieser forderte bekanntlich die immense Summe von 30 000 Reichstalern von den Bürgern, die sie nicht annähernd aufbringen konnten. So wurden 42 Geiseln nach Augsburg deportiert. In ihrer Not versprachen sie, »wofern ihnen durch die Fürbitte Unserer Lieben Frau wieder glücklich nach München helfen werde«, eine Wallfahrt nach Ramersdorf und ein großes Votivbild. Nach ihrer glücklichen Rückkehr erfüllten sie ihr Gelübde. Die großflächige Tafel zeigt die geretteten Geiseln, dankbar zur Muttergottes aufblickend.

Dankbarkeit spricht auch aus einem großen Bild, das die Bürger von Osterhofen bei Niederaltaich in Niederbayern gelobten. Am Bildrand findet sich das folgende Dankgelöbnis:

»In diesen 11-jährigen schaudervollen Franzosen Krieg hat sich die Bürgerschaft zu dieser gnaden Mutter Maria Zuflucht der Sünder gewendet und gnade erlangt daß Brand und Plünderung oder feindlicher Überfall, der sich im 1800.ten Jahre schon auf 1 Stund genähert, selbe nicht betroffen hat. Zur Dankbarkeit dessen und zur Aufmunterung nachkommender Bürger ist ... diese Votivtafel mit der heutigen Prozession aufzuopfern. Es voto Osterhofen den 22.ten Juli 1801.«

In der Gnadenkapelle auf dem Hohenpeißenberg hängt eine große Votivtafel aus dem Jahre 1807, also aus einer Zeit, als das Wallfahren durch staatliche und auch kirchliche Verbote überall im Land zum Erliegen kam. Trotzdem pilgerte offensichtlich eine Pfarrei, die sich namentlich nicht zu erkennen gab, nach altem Brauch zum Gnadenberg und sagte Dank mit einem Gelöbnisbild und dem folgenden Text:

»Im Jahre 1807 verlobt sich eine ganze Gemeinde am Hochen-Peißenberg in einer umhergraßierenden Viechseuche zu Maria der seligsten Gottes Mutter und danket durch diese aufgehängte Tafel öffentlich, daß selbe der liebe Gott durch die Fürbitte Maria von ihr gnädig abgewendet habe.«

Hoffnung auf ein Mirakel

An vielen Gnadenorten wurden von den Geistlichen genaue Aufzeichnungen darüber gemacht, welche Hilfe einzelne Wallfahrer auf ihr inniges Gebet hin erfahren haben. Dabei handelte es sich freilich bei den Gesundungen um keine spektakulären »Wunder«. Oft waren es nur kurzzeitige Besserungen, die mit großer Dankbarkeit registriert wurden.

Die Wallfahrtsorte ihrerseits hatten ein großes Interesse an möglichst vielen Mirakeln, denn damit erhöhte sich ihre Attraktivität gegenüber anderen, konkurrierenden Gnadenstätten. Und so wurden überaus gewissenhaft alle Guttaten in Mirakelbüchern aufgeschrieben.

Einen Hinweis darauf findet sich in der Chronik einer schwäbischen Wallfahrt. Dort heißt es:

»Alle Empfänger von Guttaten werden aufgefordert, am 28. Februar 1688 vormittags 9 Uhr in officio zu erscheinen, um ihren Fall zu berichten.«

Ausführlich wurden in den Mirakelbüchern die genauen Umstände des Falles festgehalten, in dem wunderbare Hilfe zuteil wurde. In einigen Fällen führten die Guttatenaufzeichnungen auch zu Votivbildern. Dazu musste aber meist erst die Genehmigung der Wallfahrtsleitung eingeholt werden. Damit sollte die Flut der Votivtafeln wenigstens etwas eingedämmt werden.

Das gelang aber nicht immer: Wer eine Guttat, eine Gebetserhörung erfahren hatte, wollte seinenDank, wie die zahllosen Beispiele belegen, in einem Votivbild abstatten. Er suchte sich einen Taferlmaler. Das war meist ein Schreiner oder einfacher Maler, der an Wallfahrtsorten seine Dienste anbot. Er musste dabei peinlichst genau auf die Wünsche des Votanten eingehen. So wurde im Bayerischen Wald imJahre 1879 mit folgenden Angaben ein Votivbild in Auftrag gegeben:

»Auf diese Daverl mus der heiliche Engelmahr gemahlen werten und ein braunes Pferdt, ein weisgelber Ochs, eine Kuh mit einem weisen ruken, und ein Weibsbild dazu.« Wunschgemäß setzten die Taferlmaler unter das Bild neben das »Ex voto« den Namen desjenigen, der auf diese Weise ein Gelübde erfüllte.

Mancher Votant wollte aber unerkannt bleiben und wählte eine Formulierung wie auf einem Bild in der Wallfahrtskirche Tuntenhausen:

»Verlöbniß gewißer Eheleut der Pfarrei Rott wegen langjähriger Krankheit der Ehefrau, und haben Gott und Maria ewigen Dank, Hilf erlangt. 1876.«

Votivbilder – Ausdruck menschlicher Schicksale

Aus heutiger Sicht steht man natürlich dieser Flut von Versprechen sehr kritisch gegenüber. Man wertet sie ab als ein Relikt einer nicht aufgeklärten Zeit, vergisst aber, dass hinter allen Votivbildern, von unbekannten Malern oft recht unbeholfen gestaltet, Schicksale von Menschen stehen, die in ihrer Verzweiflung zu den Gnadenorten pilgerten. Hilfe erhofften sie sich nur noch durch ein Wunder, ein Mirakel. Und dieser ihrer Hoffnung gaben sie mit einem Verlöbnis sichtbaren Ausdruck. Hatten sie nach ihrer Überzeugung Hilfe erlangt, so vergaßen sie nicht, auch ihre Dankbarkeit öffentlich zu bekunden: Hab wunderbare Hilf erlangt.

Den frommen Bildzeugnissen in unseren Wallfahrtskirchen stehen viele bis heute recht kritisch und verständnislos gegenüber. Sie sehen in den naiv gestalteten Tafeln einen recht fragwürdigen Handel mit dem Himmel, mit dem Herrgott, der Gottesmutter oder einigen Heiligen. Das ist sicherlich eine sehr einseitige Sicht und trifft nicht das Wesentliche, denn aus den Bildern spricht weit mehr als das Streben nach Erfüllung persönlicher Wünsche mit Hilfe von oben. Die Gelöbnisse sind Zeichen einer tiefen Gläubigkeit, die auch in unseren Tagen lebendig ist.

Votivgaben in Wallfahrtsmuseen

In jüngster Zeit sind in Bayern mehrere Wallfahrtsmuseen entstanden, in denen eindrucksvolle Beispiele von Votivbilden und anderen Opfergaben präsentiert werden. Diese Zeugnisse großer Frömmigkeit hinterlegten die Votanten in materieller, körperlicher und seelischer Not.

Seit September 2008 führt ein neues Museum im Wallfahrtsort Gößweinstein die Besucher in die Tradition der oberfränkischen Wallfahrt ein. Eine Besonderheit sind hier über 100 lebensgroßen menschlichen Wachsfiguren, die als Opfergaben von den Wallfahrern in die Basilika gebracht wurden. Nicht unerwähnt soll das Wallfahrtsmuseum in Neukirchen beim Heiligen Blut im Bayerischen Wald bleiben, in dem seit 1992 die reichen Schätze der beliebten Wallfahrtskirche am Hohenbogen ansprechend präsentiert werden.

Albert Bichler

34/2024