Eselsohren? – Lieber Lesezeichen!

Auch bayerische Buchleute setzten mal auf Einmerker

»Schon wieder ein Eselsohr! Und das in dem neuen Buch von Tante Gertrud!« Mutter war entsetzt. Und noch entsetzter war sie, als sie ein zweites oder gar ein drittes Eselsohr in dem neuen Buch von ihrer, ach, so belesenen Schwester fand, das der Neffe zum Geburtstag geschenkt bekam. »Nimm doch ein Lesezeichen, Junge! Muss ja nicht eins aus dem Buchladen sein, mit Bildern drauf, die dir nicht gefallen. Kannst doch auch …«

Mutter brauchte nicht weiterzureden. Ihr Filius wusste schon, was als Lesezeichen taugte, ohne Kosten zu verursachen. Es war Nachkriegszeit, und Mutter musste sparen. War ihrer Schwester Gertrud ja so dankbar, dass sie von ihren gesammelten Büchern das eine oder andere Exemplar für den Neffen übrig hatte, wenn auch manches nur leihweise. Jedes Fitzelchen Papier konnte als Lesezeichen dienen, ein Abreißkalenderblatt, ein Wollfaden, eine Haarsträhne, eine Hühnerfeder, eine alte Kinokarte, ein Farnkrautzweig, ein Hansaplaststreifen, ein geripptes Ahornblatt, ein Stück Ansichtskarte, eine Wirtshausrechnung von Onkel Willy, ein Ausriss aus der »Film-Revue«, ein Bonboneinwickelpapier, eine gepresste Herbstzeitlose. Nichts davon kostete die Welt. Alles war als Einmerker besser als ein Eselsohr.

Wie sollte, viele Jahre später, der Dichter Günter Kunert, der in seiner Kindheit »dazu angehalten« worden war, »keine Eselsohren zu machen, also nicht die obere linke oder rechte Kante einer Buchseite umzuknicken«, trotzig an eine Lesezeichen-Sammlerin schreiben? »Ich mache 'Eselsohren'!« Dabei gestand er aber, »manchmal ein Zettelchen einzulegen«, an für ihn wichtigen Textstellen, »und zwar, pfui!, von einer Zeitungsseite abgerissen oder vom Schreibblock«.

Buchleute jeglicher Herkunft, allen voran Verleger, aber auch Buchhändler, Schriftstellerinnen, Werbetexter, Vertreter aus Grundschulen und anderen Bildungsinstitutionen fanden: Lesezeichen sind Werbeträger. Sie rücken das Buch als Bildungsgut an sich oder auch ein bestimmtes empfehlenswertes Buch ins Blickfeld, machen mit Novitäten auf dem Literaturmarkt bekannt, erinnern an Veranstaltungen »rund um Buch und Lesen«, machen Appetit, sich ein längst ins Auge gefasstes Buch zu besorgen, ob im Laden, im Supermarkt oder in der Bücherei. Genau dafür wurden Lesezeichen als Einmerker gedruckt, massenhaft hergestellt, einige auch von Künstlern gestaltet, in den meisten Fällen gratis verteilt, in Wartezimmern ausgelegt, auch Zeitschriften, Magazinen und Büchern beigelegt, wenn sie nicht gar von eifrigen Lehrpersonen zum Thema im Kunstunterricht gemacht wurden – fantasiereich von Kindern farbig bemalt, beklebt, geschnitten, bestickt und appliziert – als selbst gestaltete, kostenlose Geschenke für ihre lesefaulen Eltern, Geschwister, Verwandte oder Freundinnen und Freunde.

Lesezeichen wurden nicht nur in England, wo sie früher als in Deutschland als »Bookmarkers« auftauchten, begehrte Sammelobjekte. Rose Packebusch, eine Kölner Apothekerin, Autorin und Künstlerin, Jahrgang 1955, entdeckte mit 39 Jahren ihre Leidenschaft für Lesezeichen. In relativ kurzer Zeit brachte sie es auf mehr als 9000 Stück. Das steht in ihrem feinen »Lesebuch zum Lesezeichen« aus dem Arachne Verlag, Gelsenkirchen R2005. Darin bedauert sie es, dass es schon im 19. Jahrhundert immer weniger individuelle, stattdessen immer mehr unpersönliche Lesezeichen gab: »Die anfangs einzelnen, in Handarbeit (oft für einen bestimmten Empfänger) bestickten und bemalten Bänder wurden gegen Ende des vorigen Jahrhunderts von den in großen Mengen gedruckten Reklame-Lesezeichen abgelöst.«

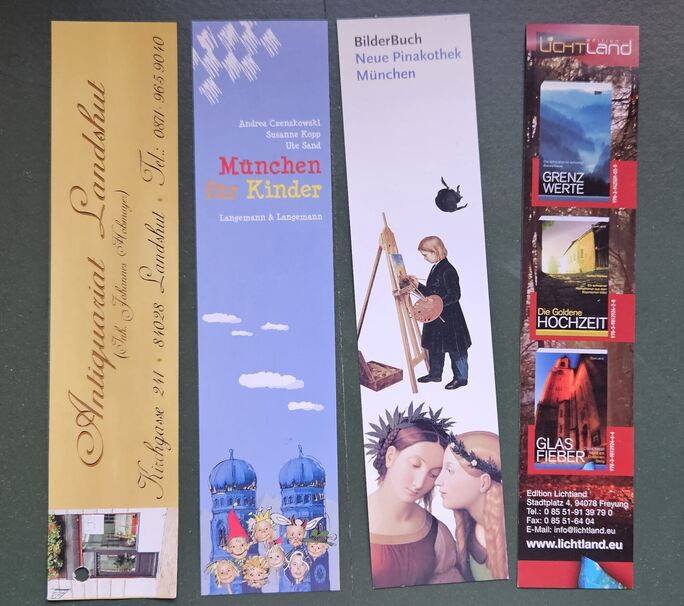

Das Sammeln gedruckter Reklame-Lesezeichen wurde von Buchliebhabern, ob sie sie nun als Einmerker verwendeten oder nicht, da und dort zum Hobby. Auf Flohmärkten werden Sammler fast immer fündig, auch in Sachen Lesezeichen. Ein unbekannter süddeutscher »Jäger« spezialisierte sich mal auf das Thema Bayern. Erstaunlich, wie viele und welch unterschiedlich gestaltete, freistaatliche Exemplare er zusammenbrachte, bis er sie dann doch auf einem Flohmarkt, kunterbunt in einer Schachtel verwahrt, verhökerte. Da waren welche dabei, die für Lesungen von Autorinnen und Autoren warben, bestimmte Antiquariate oder Spezialbuchhandlungen verrieten, an die »2. Internationale Frühjahrsbuchwoche« unter dem Slogan »Bayern liest grenzenlos« erinnerten oder die Neuerscheinung aus der Feder eines bayerischen Schriftstellers empfahlen, der, wie Wolfgang Johannes Bekh, 2010 mit 85 Jahren in Erding gestorben, in Faksimile-Handschrift seine potentiellen Leserinnen zum Erwerb seines Titels »Reserl mit'n Beserl« anregte.

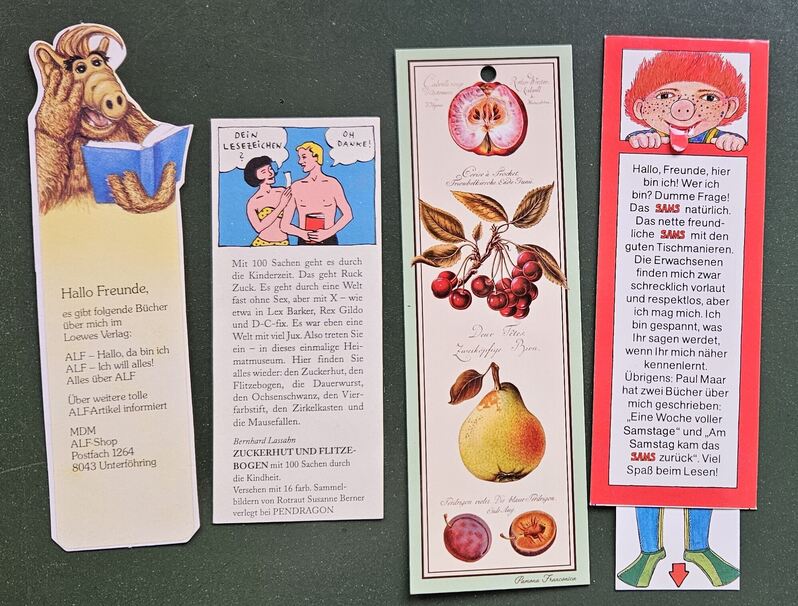

Das Bayerische Fernsehen, das die von Literatur-Begeisterten hochgelobte Sendung »Lese:Zeichen« längst eingestellt hat, verewigte sich wenigstens in einem besonders gestalteten Lesezeichen: Man kann es mittels einer Lasche oben links an der zu merkenden Seite, auf der man weiterlesen muss, einhaken – als sogenanntes »Steck-Lesezeichen« aus Papier eine kleine Rarität! Der Hamburger Oetinger-Verlag knüpfte mit einem geklebten Exemplar an die Tradition der »Zieh- oder ZugBilder« an: Das Sams des gebürtigen Franken Paul Maar meldet sich damit zu Wort und zeigt auch gleich, wie respektlos es gegenüber Erwachsenen sein kann. Wer dem roten Pfeil ganz unten folgt, dem streckt Paul Maars weltweit bekannt gewordene Figur die knallrote Zunge heraus.

Warum ein Lesezeichen, das 1994 für gesteigerten Absatz von Bernhard Lassahns damals neuem Buch »Zuckerhut und Flitzebogen« aus dem Bielefelder Pendragon-Verlag sorgen sollte, in der »Bayern-Lesezeichen«-Schachtel landete? Ein gewitzter junger Mann mutmaßte: »Vielleicht wegen dem halbnackerten Pärchen unter dem blauen Himmel vom Chiemsee!« Jedenfalls zeigt es eine Szene, die dem Lesezeichen einen ganz besonderen – vielleicht erstmals erwähnten – Sinn zuschreibt: Es kann zwei Menschen – vielleicht sogar fürs Leben – zusammenbringen.

Hans Gärtner

16/2024