Einst das Paradies der Traunsteiner Kletterer

Die Hörndlwand – Eine nostalgische Klettertour voller Erinnerungen

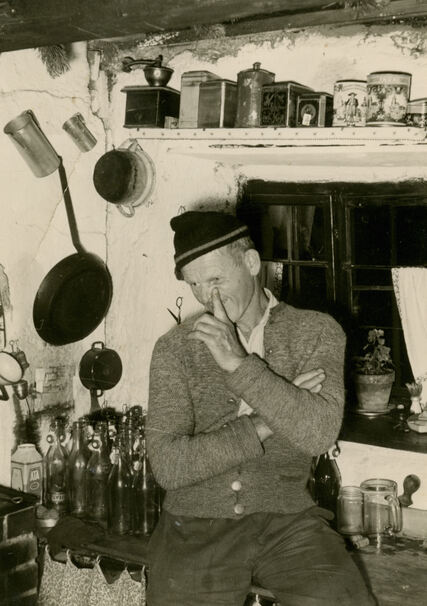

Es liegt schon Jahre zurück, als ich mit meinem langjährigen Seilpartner Konrad an einem sonnigen Tag auf dem von dunklen Fichten gesäumten Ziehweg Richtung Hörndlalm wanderte. Der Buchenwald unterhalb der Nordwand empfing uns mit einer Farborgie frischer, leuchtend hellgrüner Blätter, überragt vom vertrauten Hörndlgipfel, der in einen seidigen, hohen Frühlingshimmel ragte. Bergwanderer oder Kletterer waren nirgends zu sehen. Es war ungewöhnlich still um die Almhütte die heute einsam in dem mit Kraut und Stauden überwucherten Almboden liegt. Sie wirkte seltsam verstümmelt seit der Kuhstall einer Umbauorgie zum Opfer fiel. Was war da früher für ein Leben rund um die Hütte. Schwere Pinzgauer Milchkühe grasten auf der Bergwiese und lieferten mit ihrem melodischen Gebimmel die Begleitmusik für die Kletterer in der Nordflanke. Der »Hörndl-Hans«, der gutmütig schlitzohrige Hüttenwirt, wieselte zwischen durstigen Bergwanderern umher und verdiente sich ein kleines Vermögen mit dem Verkauf seines berüchtigten, pappsüßen Gesöffs, das er auch im Sommer beharrlich »Schiwasser« nannte.

Wir setzten unseren Aufstieg fort mit dem Ziel, jene Routen zu klettern, an denen ich mir in meiner Jugend die ersten Sporen einer Kletterkarriere verdient hatte. Um nicht nur auf mein Gedächtnis angewiesen zu sein, hatte ich mir Axel Eidams Topo-Führer von 1997 besorgt. So ausgerüstet konnte eigentlich nichts schief gehen. Es wurde eine nostalgische Klettertour voller Erinnerungen.

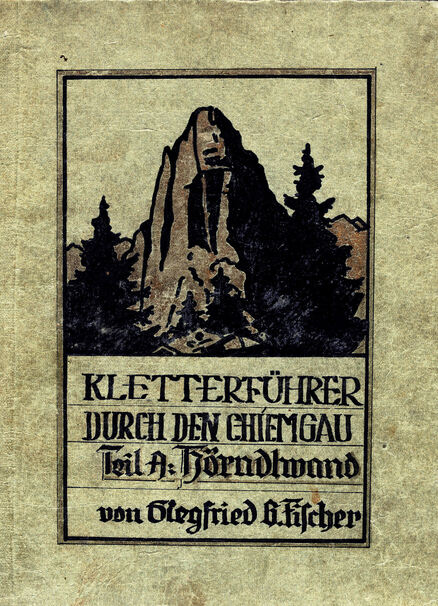

»Die gnadenlosen Drei« nennt der Topo-Führer die Kombination Sockl - Merklriss - Mittlere Nordwand. Das klang martialisch und wenig einladend. Besonders für eine Seniorenseilschaft, die zusammen schon über 140 Jahre auf dem Buckel hatte. Da hielten wir uns dann doch lieber an den Kletterführer von Siegfried Fischer aus dem Jahr 1945: »Nordwestsockel, H. Kurzeder, F. Schmitt 1925, sehr schwierig. Einstieg von einem Gras durchsetzten Band, das man über eine niedrige Stufe erreicht.« Auf diesem Grasband stehend, machten wir uns für die erste Seillänge fertig. Wir zogen den Sitzgurt fest, befestigten Bandschlingen, Friends, ATC-Stopper, Abseil-Achter und was man halt sonst noch alles heutzutage zum Klettern braucht, einschließlich der mit weichem Gummi beschichteten Fußbekleidung, die eher einem Ballettschuh ähnelt, als einem Bergstiefel.

Siegfried Fischers Kletterführer ist eine alpingeschichtliche Kostbarkeit. Es existiert nur ein einziges Exemplar. Der Text ist mit der mechanischen Schreibmaschine auf gelbem, holzhaltigem Papier getippt. Als Heftung dient ein brauner Schusterspagat. Den grünen Pappumschlag ziert eine kraftvolle Tuschezeichnung. Das Büchlein muss in der Kriegszeit entstanden sein und hat leider nie einen Verleger gefunden. Der Siegsdorfer Fischer kam 1946 am Hochkalter bei einem Absturz ums Leben.

»Vom Standplatz nach rechts um eine herausdrängende Rippe, dann gerade aufwärts.« Irgendwie kam es mir so vor, als sei die Rippe steiler und die Griffe kleiner geworden, seit ich das letzte Mal vor einigen Jahrzehnten da hinaufgekraxelt bin. Damals galt der Sockel als Eingehtour. Man kletterte meist seilfrei.

Am Stand unterm Überhang steckte ein mattsilbrig schimmernder Petzl-Bohrhaken aus rostfreiem Edelstahl. Die Sanierung von Kletterrouten verfolgte ich lange Zeit mit Skepsis. Bergsteigen war für mich ein romantisches Abenteuer. Da passen Bohrhaken nicht dazu, dachte ich, bis mir der Axel Eidam die 80 Jahre alten Haken zeigte, die er aus dem Fels der Hörndlwand herausgeschlagen hatte. An dem Alteisen mögen Nostalgiker ihre Freude haben. Zur Sicherung taugen sie wirklich nicht mehr. Die Haken, einst aus solidem Schmiedeisen gefertigt, waren teilweise auf Papierstärke durchgerostet.

Nach dem Überhang oberhalb des Sockelbalkons, kamen wir in Schrofengelände, in das sich um die Jahrhundertwende bereits unsere Altvorderen wagten. In Siegfried Fischers Hörndlwandführer gibt es ein Kapitel »Erstersteigungs-Geschichte«: »Von unsagbarem Eroberungsdrang beseelt, stieg Walter Schmidkunz (als 13-jähriger?) mit einem Wilderer(!) aus der Laubau kreuz und quer durch das Sockelgeschröfe«. Der genaue Routenverlauf dieser Exkursion ist nicht überliefert. Übrig geblieben ist die »Schmidkunz«, der beliebteste Hörndlanstieg von Nordwesten. Ein »Zweier« mit einem grenzwertigen Überhangerl in der Wandmitte. Die Traunsteiner Gebrüder Pflanz kletterten 1901 über den langen Ostgrat zum Gipfel und am 17. 9. 1906 durchstieg Dipl.-Ing. Walter Zeller, der eifrigste Eroberer der Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen, den Ostertalkamin.

Es gab aber nicht nur einheimische Pioniere. Im Jahr 1912 tauchte der »Bayerländer« Freiherr Wilhelm von Redwitz auf, der mit Hans Dülfer im Wilden Kaiser in der Westwand des Totenkirchls Alpingeschichte geschrieben hat. Am Hörndl durchstieg er den nach ihm benannten Kamin, ein schaurig düsterer, glitschiger Felsspalt, der sich heute zu Recht keiner großen Beliebtheit mehr erfreut. 1914 versuchten sich am Hörndl die legendären Elbsandsteinkletterer Kurt und Karl Ulrich, die bei ihrem Onkel, dem Traunsteiner Brauereibesitzer Binder, ihren Urlaub verbrachten. Zusammen mit den Brüdern Josef und Max Binder kletterten sie über den Vorbaukamin und die große Verschneidung (Binder-Riss) zum Gipfel.

Kletterei als brachiale Vertikalmaloche

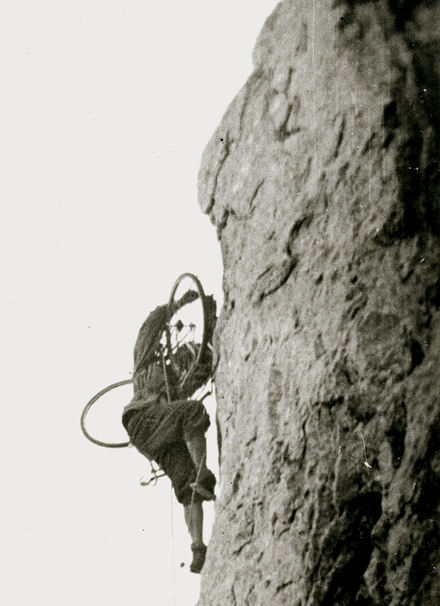

Weiter geht’s mit Siegfried Fischers Führer: »Merklriss, W. Merkl, S. Wehkammer 1920, überaus schwierig u. Gr. Vom Grasband 6 m empor bis der Riss mächtig herausdrängt.« An der Stelle hatte ich mich früher auch schon geplagt. Zuschauer hat man beim Klettern eher selten. Das ist angenehm, insbesondere wenn einem der »tänzerische Move« etwas abhanden gekommen ist. Obwohl — es war schon eine Frechheit, was vor einiger Zeit eine respektlose Jungredakteurin in der »Süddeutschen Zeitung« schrieb: »In den 70er Jahren musste man das Klettern neu erfinden, weil die Altvorderen die Felswände nur noch mittels brachialer Vertikalmaloche hinaufgekommen sind, mit einer Ausrüstung, die jedem Alteisenhändler zur Ehre gereicht hätte.«

Das war starker Tobak. Die junge Dame hätte sich einmal alte Kletterfilme von Hias Rebitsch und Anderl Heckmair ansehen sollen, aufgenommen in der Fleischbank-Südostwand in den 30er Jahren. Das schaut nicht unelegant aus. Auch wenn Heckmairs erdfarbene Schnürlsamt-Pluderhose und der felsgraue Lodenjanker natürlich nicht mithalten können mit den modischen Outdoor-Klamotten der heutigen Zeit.

Im Jahr 1920 beherrschten die Traunsteiner Willy Merkl und Fritz Bechtold das Geschehen am Hörndl. In Siegfried Fischers Büchlein steht: »Die Hörndlwand wurde zum Schicksalsberg ihrer Jugend und hat sie emporgehoben, was sie später geworden sind, Bergsteiger ohne Furcht und Tadel«. Vermutlich dachte Fischer an Merkls Nanga-Parbat-Expeditionen und verhedderte sich dabei ein wenig im Pathos jener Zeit. Ohne Zweifel zählen Merkl und Bechtold zu den wichtigsten Erschließern der Hörndlwand. Am 1. Oktober 1920 gelingt ihnen mit dem »Schwarzen Riss« die eleganteste Linie durch die Nordwand. Es dürfte einer der ersten echten »Sechser« in den Chiemgauer Bergen gewesen sein.

Als letztes Problem blieb lange Zeit die »Gelbe«, jene mauerglatte Wand zwischen »Schwarzer Riss« und Redwitzkamin. Kein Geringerer als Anderl Hinterstoisser, der geniale Felsgeher aus Reichenhall, hatte sich an ihr bereits die Zähne ausgebissen. Es waren vier junge Traunsteiner, Sepp Laub, Franz Kämpfle, Ernst Scharinger und Sepp Spiegelsberger, die sich im Sommer 1937 an fünf Sonntagen hintereinander durch die »Gelbe« kämpften, wobei sie mit Seilquergängen, Trittbrettern und Schlingenstandplätzen alle Register des damaligen »Technokletterns« zogen.

Kletterabschiedsfeier auf der Hörndlalm

Nach dem Merklriss gönnten wir uns eine Rast auf der Aussichtskanzel der zweiten Nordwandterrasse und blickten auf die Hörndlalm hinunter. Unvergessen ist mir der traditionelle Kletterabschied im Jahr 1957. Die Hütte war brechend voll. Draußen tobte der erste Schneesturm des nahenden Winters. Tragerlweis' ging dem Hans sein warmes, abgestandenes Flaschenbier, über den Tresen. Blauer Zigarettenqualm waberte in dichten Schwaden durch die Einraumgaststätte, der man heutzutage behördlicherseits längst den Garaus gemacht hätte und aus der die grün bewegte DAV-Jugend unserer Tage schreiend das Weite gesucht hätte. Wir fühlten uns damals in dem dampfenden Mief anscheinend recht wohl, redeten uns die Köpfe heiß über die zurückliegende Klettersaison. Mit jedem Tragerl, das der Hans auffuhr, wurden die Grate schärfer, die Überhänge gewaltiger, die Eisflanken halsbrecherischer.

Auch am anderen Morgen schneite es noch immer. Nach und nach kamen die Helden des vergangenen Abends aus dem Heuboden gekrochen. Beim Brotzeitmachen sagte einer der Älteren: »I geh an Vorbaukamin, von eich traut sie bei dem Wetter eh koana«. Er sah dabei so provozierend in die Runde, dass man sich dies als vermeintlicher Jungstar nicht bieten lassen konnte. Ich sagte: »Karl, dann geh'n mir d' Ostkant'n«. Wenn es um die Ehre ging, war mein Freund Karl Winkler immer dabei. Während wir zwei Idioten tatsächlich im dichten Schneetreiben zur Ostkante stapften, versteckte sich die andere Seilschaft hinter dem Kleinen Hörndl, um nach 10 Minuten unter dem brausenden Beifall der Festgäste wieder in der warmen Hütte zu landen.

Die ersten Seillängen an der Ostkante waren kein Problem. Aber in der weniger steilen Ausstiegswand pappte der Neuschnee einen halben Meter dick auf dem Fels. Der Schnee fing an zu rutschen und ich mit ihm. Nach einem 35–Meter-Sturz hing ich wieder knapp über dem Einstieg. Das Ergebnis: Hose zerrissen, Geldbeutel verloren, zwei Rippen gebrochen, blaue Flecken überall und dazu der mitleidlose Spott der gesamten Klettergemeinde.

Plaisirkletterei in der Mittleren Nordwand

Von der zweiten Terrasse führte ein kurzer Quergang zur Mittleren Nordwand. Es ist eine Merkl-Bechtold-Route, für mich die schönste Kletterei am Hörndl. Wo sonst gibt es so bombenfesten Fels, so perfekt modellierte Griffe und so viel Luft unterm Hintern. Weiter rechts verläuft über löchrige schwarze Überhänge die »Merkl-Siemens«. Hier hat sich Ernst von Siemens, der Urenkel des Firmengründers und spätere Vorstandsvorsitzende des Weltkonzerns SIEMENS, als Erstbegeher verewigt.

Den Begriff »Plaisirklettern« sucht man in Siegfried Fischers Büchlein vergebens. Dafür erfährt der Leser, dass das Hörndl auf einem Sockel mit Konglomeraten der Triaszeit thront, der Gipfelaufbau aus dem bei den Kletterern so beliebten Wettersteinkalk besteht und der »Schwarze Riss« seine Farbe dem Vorkommen von Manganschiefer und Mergel verdankt. So ganz konfliktfrei scheint es am Hörndl in den 30er und 40er Jahren nicht zugegangen zu sein. In seinem »Wort zum Schluss« wettert Fischer gegen den »verbrecherischen Unfug an äußerst schwierigen Stellen, die Originalhaken herauszuschlagen, um damit seine eigene Schlosserei zu bereichern«. Wenigstens dieses Problem dürfte heutzutage am Hörndl nicht mehr existieren. Fischers touristischer Hinweis auf »die Möglichkeit der gebührenfreien Fahrradeinstellung im Gasthaus Seehaus« klingt ebenfalls wie eine Nachricht aus einer anderen Welt.

Otto Huber

25/2025