Einmal Altvater und zurück

Museum in Memmingen erinnert an eine vergessene Region

Die Geschichte der Sudetendeutschen neu zu erzählen – das ist das Ziel des kürzlich eröffneten »Heimatmuseums Freudenthal – Altvater« in Memmingen. Es befindet sich im Zentrum der Stadt in einem barocken Stadtpalais, dem Hermansbau. Die Fokussierung auf die Altvatergegend mit dem Zentrum Freudenthal erklärt sich daraus, dass nach dem Krieg sehr viele Vertriebene aus dieser Region in Memmingen und Umgebung angesiedelt wurden, für die bald eine Heimatstube entstand. Die Stadt Memmingen übernahm als Zeichen der Verbundenheit die Patenschaft über die Vertriebenen aus der Stadt und dem Kreis Freudenthal.

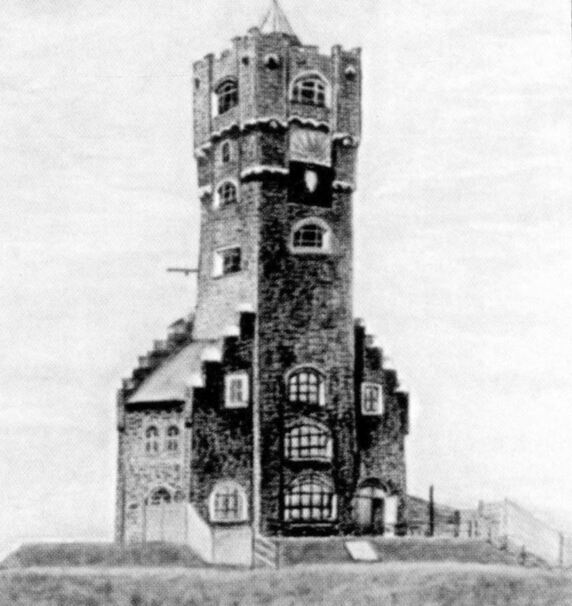

Wo liegt Freudenthal? Wo der Altvater? Im Erdkundeunterricht unserer Schulen kommen beide Begriffe nicht vor. Der Altvater, ein 1492 Meter hoher Bergrücken, bildet den östlichsten Abschnitt des 300 km langen Gebirgszugs der Sudeten. Mit seinem imposanten Turm ist er das Wahrzeichen der ganzen Region. Bei schönem Wetter hat man einen herrlichen Ausblick weit in das hügelige, von vielen Dörfchen durchsetzte Vorland, aus dem im Norden die erloschenen Vulkane Großer Rautenberg und Venusberg aufragen. Bis zum Ersten Weltkrieg war das Altvaterland – wie ganz Böhmen und Mähren – Teil der österreichischen Monarchie, kam dann zur Tschechisch-Slowakischen Republik und wurde 1938 von Hitler dem sogen. Großdeutschen Reich einverleibt. Nach dem Ende des 2. Weltkriegs wurden die Deutschen, insgesamt über 3 Millionen, gezwungen, die Heimat zu verlassen und unter zum Teil menschenunwürdigen Bedingungen über die Grenze abgeschoben.

Bei der Ausstellung in Memmingen wird die Geschichte der Bevölkerung aus Stadt und Kreis Freudenthal mit Fotos, Urkunden, Hörstationen und Erinnerungsobjekten sehr anschaulich erzählt, eingebettet in den Rahmen der großen Geschichte. Dabei wird die NS-Zeit und die Zeit nach der deutschen Niederlage mit den Exzessen nationalen Wahnsinns nicht ausgeklammert. Einmal waren die Deutschen, einmal die Tschechen die Täter. Bei den Opfern genauso. Zwei Kapitel europäischer Historie, die im Heimatverlust einer Volksgruppe gipfelte, aber nicht damit endete.

Auch in der Stadt Memmingen hatte der Krieg tiefe Spuren hinterlassen. Im Museumseingang dokumentiert ein in den Fußboden montiertes Luftbild die Schäden in der der Stadt durch die aliierten Bombardierungen. In diese zerstörte Welt kamen die Vertriebenen vorwiegend aus dem Altvatergebiet in langen Zügen mit jeweils rund 1200 Personen. »Sie machten damals fast die Hälfte der Memminger Bevölkerung aus«, erklärt die Kuratorin Ursula Winkler bei einem Rundgang. »Zwei Welten prallten aufeinander – die Vertriebenen hatten eine andere Bildung, waren – im Gegensatz zur überwiegend evangelischen Memminger Bevölkerung – katholisch, sprachen mitunter eine andere Sprache, die Frauen hatten meist eine qualifizierte Berufsausbildung und waren für die damalige Zeit sehr emanzipiert.« Dass aus der zunächst skeptischen Distanz zwischen Alt- und Neubürgern sehr bald ein Miteinander wurde, gehört zu den großen Leistungen der Nachkriegszeit. Wie aktuelle Forschungen belegen, waren die Vertriebenen entscheidend daran beteiligt, dass Bayern von einem Agrarstaat zum Industriestandort wurde und dass mit mehr Arbeitsplätzen der Wohlstand immer weitere Bevölkerungsschichten erreichte.

In das neue Museum wurden auch Bestände aus der »Heimatstube« von 1956 integriert. Diese war von Erwin Weiser, dem Museumskustos des einstigen Freudenthaler Museums, ehrenamtlich aufgebaut worden. Ebenfalls integriert wurden Exponate aus Bruntal (wie Freudenthal heute heißt), die tschechische Kollegen zur Verfügung stellten. Darunter ist die Fotoserie eines Dokumentarfilmers über verhärmt aussehende, heutige Bewohner und die zum Teil tristen Dörfer der einst deutschen Gegend. Eine andere Fotoserie des Lehrers Jaroslav Nemec zeigt Szenen von der gewaltsamen Verladung Deutscher in Eisenbahnwaggons, flankiert von bewaffneten Tschechen.

Einen Ehrenplatz nimmt das metergroße Relief der Altvaterlandschaft von Robert Kube ein. Kube ein Dipl.-Ingenieur und Bauzeichner, entwarf in den ersten Nachkriegsjahren einen maßstabgerechten Plan des Freudenthaler Kreises und formte auf dem Küchentisch seiner kleinen Wohnung mit einfachsten Mitteln ein Landschaftsmodell, auf dem alle wichtigen Orte, Bauten und Wege verzeichnet sind. Glühbirnchen markieren die Dörfer und die Gipfel. Das Modell wurde technisch aufgefrischt und für die heutige Betrachtung optimiert. Jedem Museumsbesucher ist zu empfehlen, sich zu Beginn des Rundgangs anhand des Modells zu orientieren, um die ausgestellten Objekte richtig einordnen zu können.

Eine sehr lebendige Atmosphäre vermitteln die Interviews mit Zeitzeugen an den Hörstationen. Es sind Angehörige der Erlebnisgeneration, die die Aussiedlung teils als Kinder, teils als Erwachsene erlebt haben. Allen gemeinsam ist die Erfahrung, dass später in der Familie über die Erlebnisse der Vertreibung nicht gesprochen wurde. Die Erinnerung war zu schmerzhaft, die Kriegszeit längst vorbei. Doch die Verdrängung der tragischen Erlebnisse wirkte nach. »Mir ist eine Riesenlast von der Seele gefallen, als ich bei einer Tagung mit Schicksalsgenossen meine schrecklichen Erinnerungen und Ängste ausgesprochen habe«, bekennt eine heute Achtzigjährige, deren Mutter vor den Augen des Kindes von einem Milizsoldaten erschossen worden war. Wenn die Aufarbeitung nicht geschieht, können sich nach Überzeugung der Psychologen Traumata in der Familienüberlieferung über Generationen hinweg fortsetzen und die gesunde Entwicklung der Psyche stören.

In einer interessanten Bildersequenz berichtet das Museum über den Deutschen Orden, dessen Hochmeister im Freudenthaler Schloss residierte. Man staunt, welche vielfältigen Aktivitäten auf religiösen, wirtschaftlichen und schulischen Gebieten von ihm ausgingen. »Das Altvaterland ist ein Ordensland« lautete ein leicht übertreibendes Wort. Der Orden verfügte über großen Grund- und Waldbesitz und unterhielt nicht nur Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser, sondern auch eine Reihe Wirtschaftsbetriebe vom Sägewerk bis zur Brauerei und zur Fassbinderei. Im Jahre 1945 wurde der Orden durch die Dekrete des tschechoslowakischen Staatspräsidenten entschädigungslos enteignet und des Landes verwiesen, genauso wie alle anderen deutschen Bewohner. Damit hatte eine über 600-jährige, gemeinsame Geschichte von Deutschen und Tschechen ihr Ende gefunden und war museumsreif geworden.

Der Gang durch das neue Museum ist wie eine Reise durch ein fremdes, vergessenes Land. Auch wer nicht von hier stammt, bereichert sein Wissen und gewinnt wertvolle Einblicke in ein faszinierendes Kapitel unserer Geschichte (Öffnungszeiten täglich außer Montag 11-17 Uhr).

Julius Bittmann

29/2023