Ein Lied und seine Geschichte

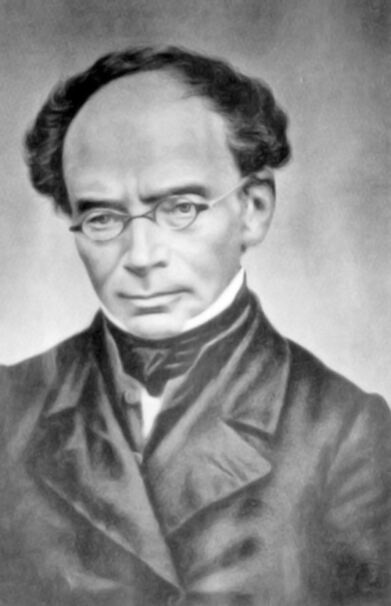

Von Cordula Wöhler stammt der Text zum Lied »Segne du, Maria«

Es wird wohl kaum ein Marienfest, eine Maiandacht oder eine Marienwallfahrt geben, bei denen nicht das Lied »Segne du, Maria« gesungen wird. Das schlichte Lied mit der eingängigen Melodie hat sich die Herzen des Volkes erobert, viele Kirchgänger können zumindest die ersten beiden Strophen auswendig singen.

Es hat allerdings lange gedauert, bis das Lied in das offizielle kirchliche Gesangbuch Eingang gefunden hat und damit für den liturgischen Gebrauch anerkannt wurde. Das geschah erst im Jahre 2013, als es in das allgemeine »Gotteslob« für alle deutschsprachigen Länder aufgenommen wurde. Zuvor fand man es nur in diversen Regionalteilen einiger süddeutschen und österreichische Diözesen, 1975 verschwand es ganz aus den Gesangbüchern. Sowohl Text wie Melodie hatten bei den für die Auswahl zuständigen Experten Kritik ausgelöst. Die Melodie sei wenig originell und alten Volksliedern nachempfunden, war zu hören, der Text wegen einiger Formulierungen dogmatisch anfechtbar. Maria werde darin allmächtig wie eine Göttin dargestellt. Das »Handbuch zu den Liedern im Gotteslob« von 2013 enthält deshalb die Mahnung, man solle die Gläubigen darauf hinweisen, dass das Christentum keine Muttergottheit kenne und letztlich nur Gott der Ansprechpartner aller Gebete sei.

»Segne du, Maria« hat eine bemerkenswerte Entstehungsgeschichte. Text und Melodie entstanden völlig unabhängig voneinander im Abstand von fast 50 Jahren. Den Text verfasste die im Jahre 1845 geborene Cordula Schmid geb. Wöhler (Pseudonym Cordula Peregrina). Die Dichterin pflegte seit früher Jugend religiöse Gedichte und Betrachtungen zu schreiben und tröstete sich damit in Stunden der Niedergeschlagenheit. Im Laufe ihres Lebens erschienen von ihr an die 30 Bücher, die bekanntesten sind: »Was das Ewige Licht erzählt«, »Himmelsflug und Erdenfahrt«, »Aus Lebens Liebe, Lust und Leid«, »Des Weißen Sonntags Himmelsglück«, »Ölbergstunden«. Die Melodie zum Lied »Segne du, Maria« komponierte der niederbayerische Kirchenmusiker Karl Kindsmüller.

Cordula Schmid war die Tochter eines evangelischen Pastors in Lichtenhagen bei Rostock. Sie hatte noch zwei jüngere Schwestern. Mit 25 Jahren fasste sie den Entschluss, die evangelische Kirche zu verlassen und katholisch zu werden. Die total enttäuschten Eltern warfen sie aus dem Haus. Begründung: Als Katholikin könne sie nicht länger in einem evangelischen Pfarrhaus wohnen.

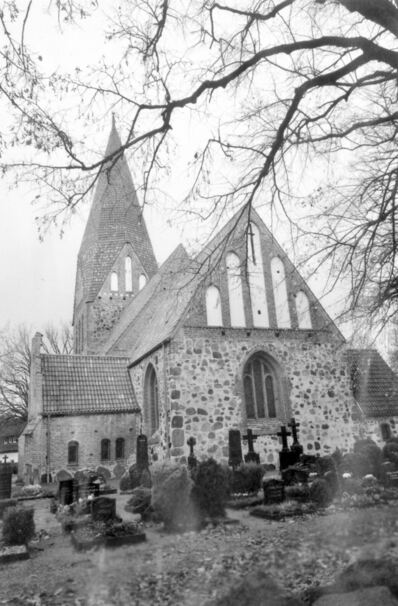

Dem Schritt zur Konversion war bei Cordula eine lange Zeit der Prüfung vorausgegangen. Auslöser war nach ihren Worten die Entdeckung einer Pieta aus dem 14. Jahrhundert in einem Winkel der Dorfkirche. Die Skulptur Marias mit ihrem toten Sohn auf dem Schoß erschütterte sie zutiefst und legte den Grund für ihre innige Marienfrömmigkeit, die letztlich zum Übertritt in die katholische Kirche führte. Die heimliche Lektüre katholischer Schriften hatte ihr einen Einblick in die katholische Glaubenswelt vermittelt. Ferienaufenthalte bei den Großeltern in einem katholischen Dorf nutzte sie dazu, dort heimlich die Messe zu besuchen. Der briefliche Kontakt mit dem katholischen Priester und Schriftsteller Alban Stolz aus Freiburg war für sie die einzige Möglichkeit, ihre inneren Zweifel mit einem verständnisvollen Ratgeber zu klären. Als der unter einer Deckadresse geführte Briefwechsel durch einen Zufall aufflog, gab das einen riesigen Familienskandal.

Carola gestand den Eltern, dass sie entschlossen sei, zum katholischen Glauben überzutreten. Sie war sich wohl bewusst, dass sie ihnen damit eine riesige Enttäuschung zufügen würde. In einem Gedicht beschreibt sie ihren Seelenzustand zwischen Hoffnung und Verzweiflung.

Ich möcht euch gerne alles geben,

mein Glück, mein Wohl auf dieser Welt,

mich selbst mit Liebe, Leib und Leben,

mit allem, was mein Geist mir hält.

Ihr habt ein Recht auf all mein Walten

in Kindesdank und Kindespflicht –

eins aber hat sich Gott behalten:

doch meine Seele habt ihr nicht!

Heute fällt es uns schwer, Verständnis für die Härte und die Verbissenheit aufzubringen, mit denen im 19. Jahrhundert der Konfessionswechsel zwischen Eltern und Tochter ausgefochten wurde. Die freie Wahl der Religion ist heute ein selbstverständliches Grundrecht jedes Menschen. Doch vor 150 Jahren war das anders. Zwischen evangelischen und katholischen Christen herrschte keinerlei Verständnis für den anderen, jede Partei beanspruchte die Rechtgläubigkeit für sich und sah in der anderen Konfession einen Abfall vom wahren Glauben. Carola wurde von ihrer Mutter allen Ernstes beschuldigt, sie sei vom Teufel besessen und werde in der Hölle landen, wenn sie die evangelische Kirche verlasse und die Konfession wechsle. Kein Kind auf der Welt habe den Eltern je soviel Schande und Schmerz bereitet als sie. Und der Vater sekundierte mit den Worten »Du bist vom Satan verstockt, eine vom Teufel besetzte Ketzerin.«

Schweren Herzens verließ Cordula mit 25 Jahren ihr Elternhaus, nachdem sie nach der damaligen Rechtslage volljährig geworden war. Sie sollte nie mehr in die Heimat zurückkehren. Ihre nächste Station war Freiburg im Breisgau. Dort hatte ihr Alban Stolz eine Wohnung besorgt. Durch seine Vermittlung wurde sie vom Freiburger Bischof in die Katholische Kirche aufgenommen, gefirmt und empfing im Rahmen eines feierlichen Hochamts erstmals die heilige Kommunion.

Ab 1871 lebte Cordula Wöhler in Tirol, zunächst in Eben am Achensee, später in Schwaz. Sie schrieb weiterhin Gedichte und religiöse Schriften, zum Teil unter dem Pseudonym Cordula Peregrina. Ihr weit verbreitetes Buch »Was das Ewige Licht erzählt« brachte es in wenigen Jahren auf 25 Auflagen. Ein von ihren Gedichten begeisteter Leser, Josef Anton Schmid aus dem Allgäu, schloss mit ihr Freundschaft, verlobte sich mit ihr und heiratete sie. Das Paar erwarb in Schwaz ein Haus und adoptierte zwei Waisenkinder. Zu Cordulas Freude verbesserte sich im Lauf der Jahre das Verhältnis zu ihrer Familie. Sie trat mit den Eltern und den Schwestern in brieflichen Kontakt und wurde von ihnen mehrmals in Schwaz besucht.

Cordula Schmid starb im Februar 1916, ihr Mann folgte ihr wenige Monate später. Beide liegen an der Südwand der Pfarrkirche von Schwaz begraben. Die Werke von Cordula Schmid sind heute vergessen und vom Buchmarkt verschwunden. Nur das Gedicht »Segne du, Maria« hat überlebt und hält die Erinnerung an sie wach.

Julius Bittmann

18/2023