Ein Leben im Schatten zweier Weltkriege

Josef Limmer starb am 3. Mai 1945 – Einmarsch der Amerikaner in Grassau

In Grassau als Kriegsheld verehrt, geachtet, geliebt, ohne Sarg im Schubkarren auf denFriedhof gefahren, in nicht geweihter Erde begraben. Warum?

Geboren wurde Josef Limmer am 2. April 1895 in Oberdolling bei Ingolstadt als Sohn des katholischen Hauptlehrerehepaars Franz Xaver Limmer und Anna, geborene Woldang. Seine Mutter starb, als er 20 Jahre alt war. Mit 18 Jahren absolvierte er das Lehrerseminar in Freising, praktizierte an verschiedenen Orten und trat am 7. September 1914 beim Königlich Bayerischen 15. Infanterie-Regiment als Kriegsfreiwilliger ein.(1)

Ein halbes Jahr später, am 10. 5. wird er zum Ausbildungskurs Münsterlager kommandiert und zum Offiziersaspiranten und überzähligen Vizefeldwebel befördert. Er kehrt an die Front zurück und ist – wohl auch wegen der hohen Verluste – schon am 1. 7. Offiziersstellvertreter bei der 1. Kompanie. Traditionsgemäß kamen nur die besten Soldaten in die 1. Kompanie.

In den folgenden acht Monaten bescheinigt man ihm diese Gefechte: Kämpfe um Arras, Durchbruchsschlacht von Lubarzow, Schlacht bei Lemberg und Verfolgungskämpfe an der galizisch-polnischen Grenze.

Hier macht sich der 20-Jährige auf besondere Weise verdient, was ihm den Orden der Bayerischen Silbernen Militär-Verdienstmedaille und einen Eintrag in Bayerns Goldenes Ehrenbuch bringt.

Die Würdigung lautet:

»Offz. Stellv. Limmer der 1. Kp. Bayer. Reserve Infanterie Regiment 13 kam am 17. 7. 1915 beim Sturm auf Maslomecz mit seinem Zuge bis auf 40 man das feindliche Drahthindernis heran. Hier wurde das Feuer so stark, dass es Befehl zum Vorkriechen gab. Beim Verhau angekommen, sah sich Limmer allein, da die meisten seiner Leute tot oder verwundet waren. Er grub sich ein und hielt in dieser Lage allein 3 Stunden aus, bis er links seitwärts noch einige Leute seines Zuges sah. Zu ihnen hinüberkriechend, ordnete er die zerstreut Liegenden und ließ in der Nacht einen Graben dicht am Hindernis ausheben. Dort hielt er ohne jede Verbindung trotz des eigenen schweren Artilleriefeuers und feindlichen Minenfeuers bis zum 19. 7. morgens in Erwartung eines feindlichen Angriffes aus.«

Aus militärischer Sicht war dies damals offensichtlich eine lobenswerte Haltung.

Bei der Schlacht bei Hrubierzow erlitt Limmer bei Kulakowicze durch Schrapnellschuss einen Durchschuss am linken Oberschenkel ohne Knochen- oder Nervenverletzung. Im Lemberger Kriegslazarett eitern die Wunden stark, etwa vier Wochen später trat Tetanus auf. Er wird in das Festungslazarett Breslau verlegt. Am 5. 3. 1916 ist er garnisondienstfähig, wird zum Ersatzbataillon versetzt, erhält vorher noch vier Wochen Urlaub. Ostern 1916 bekommt er das Eiserne Kreuz II. Klasse verliehen.

Zur spezialdienstärztlichen Behandlung wurde er auf Station B II für organisch Nervenkranke des Reservelazaretts München 2 aufgenommen.

»Die abnorm starke Überempfindlichkeit an der Fußsohle ... ist Teilerscheinung einer allgemeinen hysterischen Neurose, welche letztere sich auch in der Willenlosigkeit und der psychischen Überempfindlichkeit ausdrückt.«(2)

Trotz dieser niederschmetternden Diagnose leistet er seinen Militärdienst bis Ende Januar 1919, nur drei Monate unterbrochen, um 24-jährig seine berufliche Tätigkeit im Schuldienst wieder aufzunehmen.

In seinem Dienstleistungszeugnis des Bataillonführers bestätigt dieser ihm am Ende der aktiven Dienstzeit:

»Geistig an sich gut beanlagt (sic!), hatte er vielfach unter den Folgen eines im Felde erworbenen Leidens zu tragen (Tetanus), das er sich bei rücksichtslosem Einsatz seiner Person zugezogen hatte.« …

Positiv geht seine Beurteilung weiter:

»Auch nach Beendigung dieses Urlaubs war seine Dienstleistung häufig durch Erkrankungen unterbrochen. Eine eigentliche Besserung trat erst im Frühjahr 1918 ein, wo er allmählich wieder Willenskraft und damit zugleich die Herrschaft über seine Nerven erlangte. Wieder im Außendienst verwendet, gab er sein bestes her. Außerdem leistete er als Geschützoffizier und beim Unterricht ersprießliche Dienste. Den Untergebenen gegenüber wusste er den richtigen Ton zu treffen und genoss auch ihr Vertrauen. Offenen Wesens genoss er bei einem ausgesprochenen Sinn für Kameradschaftlichkeit im Kreise der Offiziere Vertrauen und Zuneigung.«

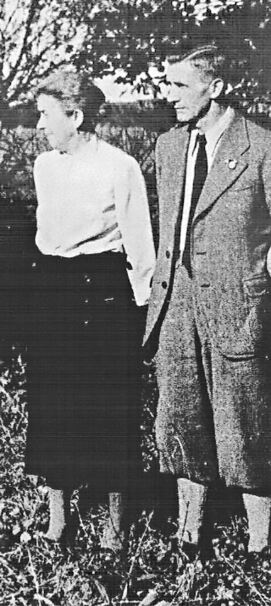

Von seinem damaligen Dienstort als Lehrer in Frauenmannharting zog er am 1. Februar 1926 nach Grassau und heiratete hier drei Jahre später am 1. 8. 1929 die am 26. 2. 1887 in Hengersberg geborene, acht Jahre ältere Frau Mathilde Huber.

Die von seinem Bataillonsführer bestätigten Tugenden im Umgang mit Untergebenen sowie die Kameradschaftlichkeit im Kreise Gleichgestellter wie auch die unterrichtlichen Erfolge machten ihn in Grassau zu einem anerkannten Mitglied der Gesellschaft.

Seine Schülerinnen und Schüler erinnern sich gerne an ihren alten Hauptlehrer:

»In meinem letzten Schuljahr, seinerzeit, da waren wir gewiss über fünfzig Buben und Mädchen von der 5. bis zur 7. Klasse, alle in einem Raum und alle hatten bloß einen Lehrer, den Lehrer Limmer. ... Gut hat er sich mit meinem Vater verstanden. ... Er war ein richtiger Nazi und ein sehr guter Mensch. Die Äpfel, die er im Sommer gekauft hatte, hat er eingekellert und im Winter an die Schulkinder verschenkt.«(3)

Er galt als gerecht und streng, Letzteres gehörte damals zum Wesen eines guten Lehrers, er erzog aber auch mit Liebe und mit persönlichen Opfern.

Noch heute erzählen Schüler Erlebnisse, die sie mit ihm hatten:

Die Hirterer Rosalie,(4) ein Bauernkind, hielt während der schlechten Zeit im Krieg versehentlich die Butterseite ihres Pausebrotes nach oben. Limmer, der Aufsicht führte, bemerkte dies, nahm es ihr aus der Hand und ließ es in den Schmutz des Pausehofs fallen. Dann gab er ihr seine Brotzeit: Eine Scheibe Brot ohne Butter oder Margarine, stattdessen mit einer Kraut-»Plätschen«, einem Krautblatt als Geschmacksträger darauf: »So was isst ein deutsches Mädel!« Das Brot mit der Butter blieb für die Vögel, Rosalie nahm die Lehrerbrotzeit mit heim, denn auf diese hatte sie keinen Appetit. Wahrscheinlich wurde das Brot, dick mit Butter bestrichen, am Abend gegessen.

Ein anderes Mal, Limmer hatte Geburtstag, verabredeten die Schüler, dass sie für ihn einen Kuchen backen würden. Es wurden Backzutaten gesammelt, es reichte für sogar zwei Kuchen. Diese wurden ihm feierlich übergeben, er freute sich riesig und brachte beide Kuchen, ohne sich etwas abzuschneiden, mit dem Zug nach Traunstein, in das Lazarett zu den Verwundeten.(5)

Ein Kriegsteilnehmer(6) erzählte:

»Im Spätherbst 1943 wurde die 1. Schi-Jäger-Division aufgestellt. ... Nach der Ausbildung von zwei Monaten, es ging schon auf Weihnachten zu, bekam ich von Minsk aus Heimaturlaub.

Kaum war ich in Grassau, ließ mir Limmer durch meine Mutter ausrichten, dass ich in die Schule zum Erzählen hinaufkommen muss. Ich weiß es noch gut, denn das sind Sachen, die man nicht vergisst. Mein Vater war auch eingezogen, als Kommunist war er auch im Polenfeldzug gewesen, bei der Infanterie. Die man nicht brauchen konnte (die politisch anders Denkenden – ergänzt) wurden sofort bei der Mobilmachung (1939) eingezogen.

Ich wollte nicht zum Limmer und sagte, geh, leck mich doch am A... da bin ich bloß ein paar Tage zu Hause, aber die Mutter sagte, du musst schon hinaufgehen. Hilft nichts. Dann bin ich doch hinaufgegangen. Nicht in Uniform, denn die hat die Mutter gleich gewaschen, wegen den Läusen und dem Zeug. Sagt er: »Ich hab gemeint, du bist Soldat?« – »Bis jetzt schon noch.« – »Dann kommst du in der Uniform!« – »Die wird jetzt gewaschen, das dauert 3 bis 4 Tage, bis die sauber und getrocknet ist.« – »Gut, dann kommst du wieder. Wie lange hast du Urlaub?« – »14 Tage.«

Dass der Limmer ein »Hitler« ist, wussten alle, und meine Mutter sagte, ich kriege vielleicht Schwierigkeiten, wenn ich nicht gehe. Aber was sollte mir schon passieren, in 14 Tagen bin ich wieder dahin.

Dann bin ich doch noch mal hinauf. Er hat sich mords gefreut und hat mich bei den Kindern vorgestellt. Ich hatte schon einen Haufen Auszeichnungen gehabt, das hat ihn gefreut. Ich mochte mit meinen 20 Jahren das Affentheater nicht. Aber er hat sich so gefreut, dass er gerehrt (geweint) hat. Seine Frau auch. So gerührt waren sie.«

Josef Koch erinnert sich:(7)

»... Da sind mein Vater und der Limmer oft dagesessen und haben geredet. Sie dachten, wir Buben kapieren das ja nicht. Aber weil die Aufregung damals so allgemein war, waren wir mit unseren Gedanken mitten dabei. ... Die Männer haben jedenfalls schwer diskutiert und der Limmer sagte immer: »Josef, der Hitler macht das schon richtig. Wir müssen durchhalten, es kommt die Geheimwaffe.« Als die V1 nach England geschossen wurde, bestärkte ihn das in seiner Meinung.

»Der Lehrer Limmer wird etwas älter gewesen sein als mein Vater, denn seine Frau war für mich eine alte Frau, eine liebe, eine zierliche aber eine ältere Frau. Vielleicht Ende des 19. Jahrhunderts geboren. Alle vierzehn Tage, drei Wochen war er bei uns. Er hat sich mit meinem Vater gut verstanden, obwohl dieser immer skeptischer wurde und die Gespräche immer intensiver wurden. Irgendwas gefiel mir daran nicht. Dann hatten sie etwas, das beschäftigte mich ohne Unterlass. Er sagte, als die Amerikaner schon in München waren: »Josef, wenn es so weit ist, dass die Geheimwaffe doch nicht kommt, und der Amerikaner kommt, müssen wir uns erschießen.« Das weiß ich, dass mein Vater sinngemäß sagte: »Du spinnst ja wirklich.« Wir waren ja zehn Kinder in unserer Familie. Dann kam noch eins, also elf! Diese Aussage machte mir Angst. Mein Bruder war ein Jahr jünger als ich, mit dem redete ich, dass es das nicht geben kann, wie Kinder so reden.«

In seiner Klasse erteilte Limmer jeden Tag politischen Unterricht und erklärte die Frontlage.

Als die Alliierten in Deutschland nach Süden zogen, rief Limmer die Schülerinnen der Haushaltsschule zusammen und forderte sie auf, sich notfalls gegen den Feind mit Messern zu verteidigen.(8)

Wie unglaublich naiv und gleichzeitig erschreckend brutal Limmers Glaube an den Endsieg war, berichtet Pfarrer Hausladen nebenbei in einem Brief an seine Eltern: »Limmer wollte noch vor dem Einmarsch der Amerikaner, als noch unsere Truppen hier waren, fünf Grassauer hängen lassen. Er wandte sich dabei an einen Unteroffizier, der bei mir im Quartier lag, und alles andere als ein Nazi ist. Leider oder Gott sei Dank haben wir die Namen nicht erfahren. Die Tatsache genügt. Ich weiß nicht, ob ich auch dabei sein sollte, glaube es nicht.«(9)

Vermutlich hatte Limmer auf den Aufruf im Radio reagiert, in welchem die Parteiführung in München gefordert hatte, Rache an den Kräften des Aufstandes vom 27. auf den 28. April zu üben. Die »Freiheitsaktion Bayern« hatte die Beschießung Münchens als Vorbereitung für den Einmarsch verhindert, indem sie in Geheimverhandlungen mit den Amerikanern die Bevölkerung Bayerns mittels Rundfunkdurchsagen zum Widerstand gegen die Kräfte der NSDAP bewegt hatte.(10) Neben seinen Schulleiteraufgaben war Limmer inzwischen auch der Leiter des Volkssturms(11) geworden. Dadurch standen ihm genügend Waffen zur Verfügung, um vielleicht sogar allein einen friedlichen Einmarsch der Amerikaner zu sabotieren.

Es war zu befürchten, dass er in der Überzeugung, Gutes zu tun, durch seinen und seiner Leute Verteidigungseinsatz eine kampflose Übergabe des Ortes zunichte mache.

Der Bürgermeister Apotheker Schaaf beauftragte deshalb den Revierförster Anton Kreitmayr(12), dies zu verhindern. Obwohl 30 Prozent kriegsbeschädigt, übernahm dieser die schwere Aufgabe. »Ich machte Limmer persönlich darauf aufmerksam, dass ich mit den schärfsten Mitteln gegen ihn vorgehen würde, wenn er irgendwelche Maßnahmen zur Verteidigung von Grassau treffen würde.«(13) Dieses Gespräch kann erst stattgefunden haben, nachdem die Parteistruktur des Ortes zusammengebrochen und die SS abgezogen war, also am Tag des Einmarsches der Amerikaner, am 3. Mai 1945. Daraufhin bezog Kreitmair Stellung auf dem Schulhof. Limmer wohnte im 1. Stock. Er hatte seine festen Winterschuhe an. Er war wohl mental bereit, Grassau vor den Amerikanern zu verteidigen.

Der Volkssturm rückte nicht aus. Limmer blieb in seiner Wohnung, seine Frau kochte das Mittagessen. Was dann geschah, hat Josef Koch, der 10-jährige Gärtnersohn, miterlebt:(14)»

... mein Vater steht dort, unterhält sich gleich mit ihnen (den Amerikanern) und geht auch mit ihnen in das Gemeindeamt. Ich halte mich an seiner Hand fest, weil ich mitwollte, auf einmal tut es einen Schuss. Den hörte ich ganz deutlich. Da sagte mein Vater: »Jetzt hat sich der derschossen«, und er lief gleich hinauf, ein paar andere mit, ich natürlich auch. Sie versuchten mich weiterzuhauen, aber so ein Lausbub wie ich kam schon durch. ...«

Hier beschreibt er 59 Jahre danach, was er als Kind beobachtet hatte.

»Da saß die Frau Limmer (tot) am Tisch, leicht nach vorn gebeugt, vor ihr ein Teller mit gerösteten Kartoffeln. Der Lehrer Limmer saß ihr gegenüber und hatte sich auch erschossen.

Für mich war das furchtbar. Irgendwann am nächsten Tag, glaube ich, wurden sie hinuntergetragen, vor dem Rotkreuzhaus stand ein Bauernwagen, ein Leiterwagen, den ein Pferd zieht, da legten sie den Sarg drauf. Ich kann mich nur an einen erinnern. Der Deckel fiel runter, dann kam der Totengräber. Es gab irgendwelche Probleme wegen der Fahrt auf den Friedhof.«

Pfarrer Hausladen weiß Genaueres:(15) »(Limmer) lebte noch etwa eine halbe Stunde, ohne das Bewußtsein wieder zu erlangen. Die beiden Schläfenschüsse waren gut gezielt.

... Eine Schar von Kommunisten drohte nun, den Totengräber zu erschlagen, wenn er ein Grab schaufelte. Die Särge blieben eine Nacht im Freien vor dem Schulhaus stehen und wurden dann von einigen Parteigrößen in aller Stille auf dem Gemeindefriedhof begraben.«

Dass Limmer wegen seiner nationalsozialistischen Einstellung in den streng katholischen Kreisen Grassaus unbeliebt war, wundert nicht.(16)

Eine kirchliche Beerdigung fand aus mehrfachen Gründen nicht statt: An einem Kriegsweihnachten kam der Pfarrer Hausladen niedergeschlagen zu seinem Nachbarn Johann Gasteiger und berichtete ihm vom Austritt des Ehepaares Limmer aus der katholischen Kirchengemeinschaft. Damit, sagte der Geistliche zu seinem Nachbarn, habe ihm Limmer das Weihnachtsfest verdorben.

Ein anderer Grund war, dass Selbstmörder grundsätzlich weder in geweihter Friedhofserde, noch von einem Geistlichen beerdigt werden durften.(17)

Im Tagebuch des Pfarrers findet die Beerdigung des kinderlosen und aus der Kirche ausgetretenen Ehepaares logischer Weise keine Erwähnung.

Es wurde kein Abschiedsbrief gefunden. Die deutsche Polizei hatte keine Funktionsgewalt mehr, die amerikanischen Besatzer hatte kein Interesse an einer Untersuchung der Umstände, die zum Tod der beiden Deutschen geführt hatten.

Die Bevölkerung reagierte mit Entsetzen für die Tat, sie suchte vergeblich nach einem Motiv für beider Tod, denn das Ehepaar hatte niemandem Schaden zugefügt und sie bedauerte den Verlust zweier geschätzter Mitbürger.

Der offizielle Leichenwagen mit Pferden konnte wegen der noch herrschenden Kriegssituation nicht genommen werden. Es ergab sich eine von niemandem gewünschte, peinliche und verachtungswürdige Situation, aber: Niemand wollte zu Kriegsende als Nazi gelten und jeder fürchtete die Macht der Kirche. So wurde die Leiche des nur 50 Jahre alten, allgemein geachteten und verehrten Mitbürgers, des erfahrenen Lehrers, den Kinder und Erwachsene gern hatten, von dem Gemeindearbeiter Paul Bauer, andere sagen, es wäre der Rentner Hans Kernzl gewesen,(18) auf einem Schubkarren zum Friedhof gefahren. Nachdem auf dem Transport bei dem Laden des Goldschmieds Münch, heute am Kreisverkehr, die Schubkarre umgekippt war, wurde Limmer schließlich vom Leitner Toni, dem Totengräber, ohne Sarg außerhalb des Grassauer Friedhofs beerdigt.

Es waren schlechte Zeiten. Gute Schuhe und gutes Gewand waren rar. Sollten Limmers feste, kantige Winter- und Schischuhe mitbegraben werden? Es wäre ewig schade darum gewesen. Jemand muss sie ihm ausgezogen haben, denn dem Herrn Hittinger taten die markanten Schischuhe noch lange gute Dienste.

Die Grabstätte, die der Totengräber Anton Leitner gewählt hatte, liegt jetzt im erweiterten Teil des Gottesackers, eine inzwischen verblichene, steinerne Tafel erinnert an das bedauernswerte Ehepaar; alte Grassauer legen mitunter Blumen an den Grabstein.

Karl Nedwed

Anmerkungen:

1) Kriegsarchiv München, OP Nr. 15 584

2) A.a.O., Militärärztliches Zeugnis vom 15.6.16, Reservelazarett München, Ridlerschule

3) Gasteiger Johann, geb. 9.5.1926, gest. 30.10.2004, Interview 2.9.2002

4) Anna Steffek, geb. 24.1.1925, gest. 18.6.2016, Interview 18.8.2006

5) Gasteiger Rosa, geb. 23.12.1926, gest. 12.7.2016, Interview 15.3.2006

6) Jakob Pfisterer, geb. 21.11.1924, gest. 23.8.2007, Interview

7) Koch, Josef, geb. 7.5.1934, gest. 6.7.2013, Interview am 13.4.2004

8) Hilde Wimmer, geb. 15.6.1929, gest. 19.11.2018, Interview 19.11.2003

9) Pfarrarchiv Grassau 005/5, Brief an Familie vom 9.5.1945

10) Vgl. Diem, Veronika: Die Freiheitsaktion Bayern, Verlag Michael Laßleben 2013

11) Durch Führererlass am 25.9.1944 aufgestellte Truppe der bisher nicht eingezogenen Männer zwischen 16 und 60 Jahren.

12) Kreitmayr, Anton, geb. 12.6.1892 in Pirket, in Grasssau seit 1922, Parteimitglied seit 1937

13) Kreitmayr, Anton, StAM SpkAK2567

14) Koch, Josef, a.a.O.

15) Pfarrarchiv 005/15, Pfarrer Hausladen Brief vom 14. Juli 1945

16) Pfarrarchiv 005/14, Pfarrer Reichenwallner und »Die Geschichte der Marktgemeinde Grassau, Die historische Entwicklung Teil II« S. 335 f

17) Der erste Selbstmörder, der in Bayern auf einem Friedhof bestattet wurde (1941), war einMarquartsteiner Fleischbeschauer, der aus Angst vor Repressalien der Parteileitung sich erhängt hatte. Er hatte es wohl zu oft zu gut gemeint und Schwarzschlachtungen nicht gemeldet, stattdessen ein kleines Schweigepaket für seine hungrige Familie angenommen.

18) Wimmer, Hilde, a.a.O.

18/2025