Ein königlicher Platz in Isar-Athen

Die Propyläen als Eingangstor in die Münchner Innenstadt

Eigentlich ist es Napoleon zu verdanken, dass München einen Königsplatz hat. Der Platz erinnert an die Erhebung Bayerns zum Königreich von Napoleons Gnaden am 1. Januar 1806. Kronprinz Ludwig, der nach dem Wunsch seines Vaters Max I. Joseph für die Planung der Maxvorstadt zuständig war, wollte den Königsplatz zur repräsentativen Eingangspforte in die Innenstadt gestalten und gleichzeitig dem Besucher die Bedeutung Münchens als Stätte von Kunst, Geschichte und Religion vor Augen führen. »Künftig soll niemand Deutschland kennen können, der nicht auch München gesehen hat«, formulierte Ludwig.

Außerdem war der Königsplatz eine wichtige Zwischenstation auf dem »Fürstenweg« von der Residenz über den Karolinen- und Stiglmaierplatz hinaus zum Schloss Nymphenburg. Ludwig erwarb mehrere Grundstücke, um den Platz zu vergrößern und machte den Platz zum Kern seiner Überformung der ehemals kurfürstlichen Residenzstadt zum königlichen München. Allerdings eines München, das man nicht ohne leicht spöttischen Unterton, als das »Isar-Athen« bezeichnete. In der griechischen Architektur und Bildhauerei sah der begeisterte Philhellene Ludwig den höchsten Ausdruck, den der Gestaltungswille der Menschheit je gefunden hat. Bei seinem Vater fand der Kronprinz mit seiner Kunstbegeisterung jedoch wenig Verständnis. Er mokierte sich über die »zerbrochenen, schmutzigen Puppen«, wie er die Antiken nannte, die er aus Mannheim mitgebracht hatte und die in der Residenz in einer Abstellkammer gelandet waren, wo sie als Wäscheständer dienten.

Sein ganzes Leben lang war König Ludwig die innere Unabhängigkeit und Größe des modernen Griechenland ein Herzensanliegen, für das er einen Großteil seines privaten Vermögens opferte. Auch dem griechischen Freiheitskampf stellte er bedeutende Geldmittel zur Verfügung. Dass sein zweiter Sohn Otto von den europäischen Großmächten zum griechischen König eingesetzt wurde, erfüllte ihn mit Stolz, auch wenn seine Herrschaft nur wenige Jahrzehnte dauerte. In den Reliefs der Giebelfelder und den Türmen der Propyläen sind Szenen des Freiheitskampfes und der Wittelsbacher Herrschaft in Griechenland festgehalten.

Die Antikensammlungen

Glyptothek, Propyläen und Staatliche Antikensammlungen prägen heute das Gesicht des Königsplatzes. Die Bauten sollten nach Ludwigs Vorgaben »die drei griechischen Säulenordnungen und Bauarten« widerspiegeln, den ionischen, den dorischen und den korinthischen Stil. Ursprünglich war für die Südseite anstelle der heutigen Antikensammlungen ein Denkmal für die an der Seite Napoleons kämpfenden, bayerischen Soldaten vorgesehen gewesen. Aber durch die Abkehr Bayerns von Frankreich und die Hinwendung zur siegreichen Allianz Preussen, Russland und Österreich war der Plan hinfällig geworden, zumal Ludwig streng antifranzösisch eingestellt war.

Eine steile Treppe mit 22 Stufen führt empor zu dem von Georg Friedrich Ziebland entworfenen Bauwerk mit acht korinthischen Säulen. Auf der Spitze des Daches erkenntman einen Löwen und einen aus der Asche aufsteigenden Phönix – zwei beziehungsreiche Symbole für die Wiedergeburt von Kunst und Wissenschaft in Bayern. Die Antikensammlungen nahmen zunächst die von Ludwig erworbenen Antiken auf. Heute ist in den betont schlichten Räumen griechische, römische und etruskische Kleinkunst zu sehen, die vorher in verschiedenen Häusern in München gelagert war.

Die Glyptothek

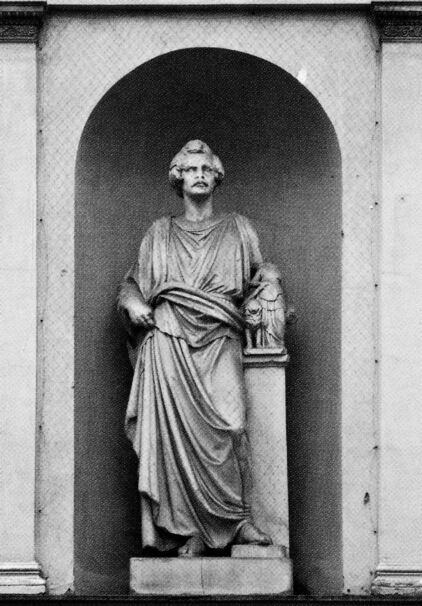

Der nach den Plänen von Leo von Klenze konzipierte, vierflügeligeBau der Glyptothek ist eine Skulpturensammlung. Das Eingangsportal rahmt eine achtsäulige Tempelfront im ionischen Stil. Den Giebel krönt eine Lyra und eine Eule. Die Lyra symbolisiert denMusenführer Apoll, die Eule, das Lieblingstier der Göttin Athena, verweist auf die Stadt Athen, die hier an der Isar gleichsam neu erstehen sollte. Im Giebelfeld sind neun vollplastisch gearbeitete Figuren zu sehen, allesamt Repräsentanten der klassischen Bildhauerkunst, der Töpferei, Erzgießerei und verwandter Tätigkeiten. An den Wänden des quadratischen Innenhofes befinden sich 18 Nischen mit Statuen großer Bildhauer, ausnahmsweise nicht nur aus dem antiken Griechenland, sondern quer durch alle Zeiten und Länder, von Phidias über Donatello und Michelangelo bis Schwanthaler und Thorwaldsen.

Die Propyläen

Wie in Athen, so sollten auch in München die Propyläen als mächtige Toranlage den Eingang in die Stadt markieren. König Ludwig verfolgte den Baufortschritt des von Klenze entworfenen Tores mit großem Interesse und mit beträchtlichen Geldspenden aus seiner Privatkasse, auch noch nach seiner Abdankung. Die Propyläen sind der griechischen Befreiung von der osmanischen Besetzung und der Wittelsbachischen Herrschaft in Griechenland gewidmet. Drei Stufen führen zu dem Mittelbau, dessen Durchgang für Reiter und Stadtwagen gedacht war. Er ist gerahmt von zwei massigen Türmen mit je einer Türe für den Fracht- und Lastenverkehr. Die Torfassade besteht aus sechs dorischen Säulen. Beide Giebel schmücken vollplastische Figuren. Ihre Themen: Das Ringen den Griechen um ihre Unabhängigkeit und das Wirken der Wittelsbacher für das griechische Volk unter König Otto. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Giebelfiguren durch Bomben schwer beschädigt und später durch Kunstmarmorabgüsse ersetzt. Einige Originale sind im U-Bahnhof Königsplatz ausgestellt. Eine totale Veränderung in Aussehen und Funktion musste sich der Königsplatz im Dritten Reich gefallen lassen, als ihn die Nationalsozialisten zum Forum für Aufmärsche und Kundgebungen umgestalteten. Der Platz wurde mit großen Granitplatten belegt und auf der Ostseite um zwei sogenannte Ehrentempel erweitert, in denen die Sarkophage der beim Hitlerputsch gefallenen 16 »Märtyrer der Bewegung« ausgestellt waren. Im Jahre 1933 fand am Königsplatz eine von rechtsradikalen Studenten inszenierte Bücherverbrennung »undeutscher Bücher und Schriften« statt, darunter Werke von Bert Brecht, Stefan Zweig und Klaus Mann.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Granitplatten entfernt, der Platz wiederbegrünt, die Ehrentempel gesprengt, ihre Sockel bepflanzt. »Die überwucherten Relikte der NS-Zeit und der wiederbegrünte Königsplatz sind ein Denkmal des Umgangs mit der NS-Vergangenheit – man lässt Gras darüber wachsen«, schreibt die Historikerin Iris Lauterbach.

Julius Bittmann

38/2021