Ein genialer Maler und Kosmopolit der darstellenden Kunst

Das Ruhpoldinger Heimatmuseum präsentiert Werke von Johann Georg von Dillis – Teil II

Die Begegnung sollte der Startschuss sein für eine langwährende, von großer Hochachtung geprägten Verbindung und Seelenverwandtschaft weit über die bekannten Standesunterschiede hinaus. Davon zeugt ein bedeutsamer, 1966 veröffentlichter Briefwechsel, der die Seelenverwandtschaft beider kunstsinnigen Männer und ihr enges, vertrauliches Verhältnis offen legt und bis 1841 – dem Todesjahr von Dillis'– anhält. Gemeinsam absolvierten sie Besuche in Galerien und Ateliers (unter anderem Musee Napoleon, Louvre in Paris) und reisten zusammen nach Südfrankreich, Grenoble, Marseille, Nizza und Figueras an der Costa Brava. Dabei entstanden 81 Aquarelle und Zeichnungen mit unterschiedlichen Motiven und Ansichten, die die helle Leichtigkeit des Südens widerspiegeln.

Im Dienst der Monarchie

Bereits um die Jahrhundertwende war der Besuch von Sammlungen und Galerien fester Bestandteil von Dillis' Reisen, vor allemwenn es galt, höfische Sammlungen vor der heranrückenden französischen Invasionsarmee während der beiden Koalitionskriege in Sicherheit zu bringen. Bei diesem Unterfangen war ihm sein jüngster Bruder Cantius (ab 1807 selbst königlicher Hofmaler) eine unverzichtbare Hilfe geworden. Damit man die Dimensionen besser einschätzen kann, mit denen Dillis seine Aufträge von höchster Stelle auszuführen hatte, hier nur zwei Beispiele: Ganze 615 Gemälde umfasste der Bestand, der im Winter 1796/97 vom ursprünglichen Auslagerungsort bei Linz mittels Flößen auf der Donau über Passau und Straubing nach München zurückgeführt werden musste.

Erfolgreich unter seiner Obhut verlief auch die kriegsbedingte Ausgliederung der »Münchner und Zweybrücker Sammlung sowie der Mannheimer Gallerie und des Kupferstich-Cabinets«, die imJahr 1800, verteilt auf 36 (!) Wagenladungen, in das damals preußische Ansbach in Sicherheit gebracht wurde und erst nach einjährigem Aufenthalt mit allen Kunstobjekten unbeschadet in der Residenzstadt ankam. Auch bei der Rückführung der von Napoleon deportierten Gemälde und weiteren Neuankäufen wertvoller Kunstobjekte bekundet ihm König Max I. Joseph »… Allerhöchste Zufriedenheit über den bei dieser Gelegenheit neuerdings an den Tag gelegten Eifer und Klugheit.«

Ebenfalls in unmittelbarem Zusammenhang stand der Auftrag an Dillis im Jahr 1803 »zur Untersuchung der in den ständischen Klöstern befindlichen Gemälden«, die zur Aufhebung bestimmten, bayerischen Klöster aufzusuchen, um deren Kulturgut zu sichten, daraufhin eine Vorwahl zu treffen und ein Verzeichnis anzufertigen. Anschließend waren die Objekte, wie es heißt »…auf die sparsamste (!) Art durch KIosterpferde« nach München zu transferieren. Rechtliche Grundlage hierfür war der am 25. Februar desselben Jahres verabschiedete Reichsdeputationshauptschluss, wo-durch die deutschen Fürsten im Zuge der Säkularisation für die Verluste linksrheinischer Gebiete entschädigt werden sollten. Es wäre interessant zu wissen, ob ihm, dem geweihten katholischen Priester, diese Aufgabe Kopfzerbrechen oder gar Gewissensbisse bereitete.

»Generell handelt es sich bei Georg von Dillis«, wie Wolfgang Lanzinger ihn in der vorliegenden Biografie charakterisiert, »um ein Musterbeispiel eines hochrangigen Staatsbediensteten, wie ihn sich ein Monarch nur wünschen kann – hundertprozentig verlässlich, in hohem Maß verantwortungsbewusst, bienenfleißig und von ausgeprägtem Sachverstand, der stets sein Wirken in den Dienst der Sache, in seinem Fall der Kunst stellt.«

Mit Amt und Würden

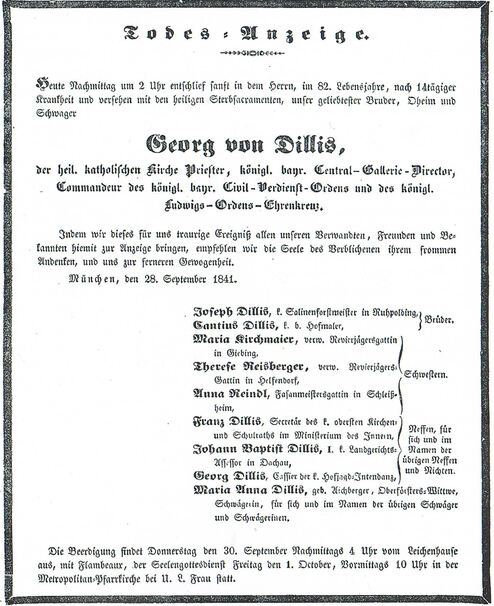

Die Fülle seiner unzähligen Ämter und die damit verbundenen Auszeichnungen pflastern einen bemerkenswerten Lebensweg, dessen verdichteter Inhalt auf gut und gern mehrere Generationen hätte aufgeteilt werden können.

1803 wird er als Sachverständiger in die »Commission für Kunstgemälde« berufen, 1808 für sechs Jahre Professor für Landschaftsmalerei an der Akademie der Bildenden Künste, verbunden mit der Verleihung des Verdienstordens der bayerischen Krone und des persönlichen Adels (von Dillis). 1813 zum Vizedirektor der Königlichen Galerie dekoriert, folgt 1822 die Ernennung zum »Central-Galeriedirektor«.

Diverse Ehrenmitgliedschaften, unter anderem im »Verein von Künstlern und Kunstfreunden in Nürnberg« schlossen sich ebenso an wie 1837 die Verleihung des Kommandeurkreuzes des Civilordens der bayerischen Krone und sozusagen als Quintessenz seines umfangreichen Schaffens und zum Dank für 50 Jahre Dienstloyalität, das vom König persönlich überreichte Ehrenkreuz des Ludwig-Ordens.

Mehr noch als alle berufliche Meriten sah er sich durch folgendes Pseudonym geadelt: »Giorgio Bavarese – der bairische Georg«. Diesen Kosenamen hatte ihm der italophile König Ludwig I., zuweilen schon als Kronprinz in freundschaftlicher Verbundenheit verliehen.

Was unbedingt erwähnt werden muss ist Dillis' unermüdliches Engagement, dem wir heute die Alte Pinakothek verdanken. Dies lässt sich vom ersten schriftlichen Entwurf für den Neubau verfolgen, den er 1822 auf Anweisung König Ludwigs I. ausarbeitete, über die Grundsteinlegung im Jahr 1826 bis hin zur Eröffnung des Museums im Oktober 1836. Angesicht des rastlosen Tagesgeschäfts seiner Zeit und pausenlos umgeben von Kunstwerken anderer Künstler (man denke nur an den Ankauf der umfangreichen Stuttgarter Boisserée-Sammlung) ist es nicht verwunderlich, dass seine eigene Zeichen- und Mal-Leidenschaft ins Hintertreffen kam.

Über dieses kreative Manko beklagte er sich mehrmals dem König gegenüber, wie aus folgenden Zeilen zu lesen ist: »…ich bedaure recht sehr, dass mir meine Geschäfte nicht erlaubten, auch meine Kunstfertigkeit der Welt vorlegen zu können. Allein diesen Kummer trage ich schon 18 Jahre in meiner Seele herum, mit der Hoffnung, daß mir denn doch einmal die gewünschteMuse zu Theil wird, und das mir zugetheilte Künstlertalent der Künstlerwelt werden vorlegen können.« Trotz dieser Einschränkungen kann sich die Nachwelt an einem reichhaltigen Schatz seines Schaffens erfreuen, der den Besuchern des Heimatmuseums in Ruhpolding, wenn auch nur in bescheidener Auswahl, zugänglich ist. Vielmehr sollte die Ausstellung Lust auf mehr machen, um sich auf die Spuren eines überaus vielseitigen, lange verkannten Künstlers und Kunstbewahrers zu begeben, dem insbesondere die Landeshauptstadt München, aber auch ganz Bayern viel zu verdanken hat.

1841 begibt sich Georg Johann von Dillis nochmal auf Dienstreise nach Nürnberg, Ansbach, Regensburg und Landshut, von der er sehr geschwächt nach München zurückkehrte. Es sollte die letzte sein für den 81-Jährigen, dessen unzähligen und höchst strapaziösen Reisen quer durch Europa ohne heutige, moderne Verkehrsmittel ihren Tribut forderten. Die geplante Exkursion nach Venedig, von der ihm der König höchstpersönlich angesichts des angeschlagenen Gesundheitszustands abriet, kam nicht mehr zustande.

Dillis, »Ritter der bildenden Künste« stirbt noch im selben Jahr am 28. September »infolge völliger Entkräftung«. Das Grab im Münchner Südfriedhof teilt er mit seinem jüngsten Bruder Cantius, dem er Zeit seines Lebens ein väterlicher Lehrmeister war.

Die Heimatgemeinde Schwindkirchen ehrte 2009 ihren berühmten Sohn anlässlich des 250. Geburtstags mit einer Dillis-Festwoche. Der Dillis-Brunnen sowie eine nach ihm benannte Siedlung erinnern ebenfalls an seine Wurzeln.

Ludwig Schick

Teil I in den Chiemgau-Blättern Nr. 31 vom 6. 8. 2022

32/2022