Ein eigenartiges Bürgerbegehren

Vertrauensschwund belastete im 18. Jahrhundert die Traunsteiner Stadtväter

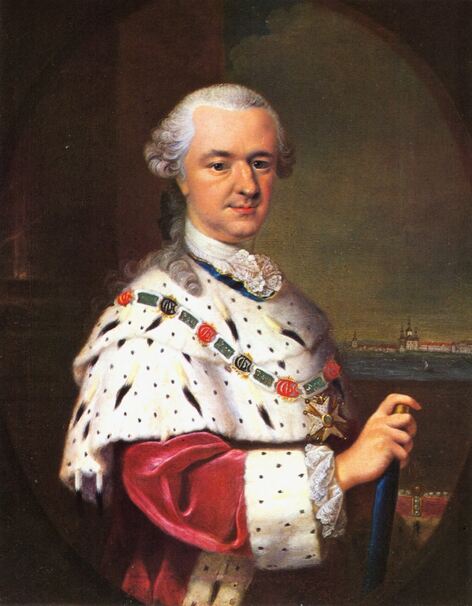

Man bewegte sich seinerzeit im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, das man später die »Epoche des bürgerlichen Ungehorsams« nennen wird. Der Landesherr, Kurfürst Carl Theodor fand in seiner Regierungszeit nie einen rechten Bezug zu seinem Land und auch nicht zu seinem Volk. So blieb ihm dieses auch so manche Gegenliebe schuldig.

Geprägt von einer sich ständig verschlechternden Wirtschaftslage und des begleitenden Verfalls der Währung, die politische Wankelmütigkeit des Regenten und die Unsicherheit auf welcher Seite man in der Verwirrung der Aufklärung stehen soll und wem nun Glauben zu schenken sei, lösten im Volk eine vorher kaum dagewesene Lethargie aus.

In einem Statement, das der Regimentskommandant Oberst von Gaza 1788 im Auftrag des Kurfürsten über den Zustand der damaligen Gesellschaft in Bayern erstellte, urteilte dieser ziemlich vernichtend über den allgemeinen Verfall der Sitten.(1)

Der Geist der ganzen Nation sei tief gesunken, berichtete er, es herrsche »allgemeines Laster der Faulheit, Weichheit, Fress- und Füllerei«, der ganze bayerische Patriotismus bestehe aus »gemächlichen Beten, Tanzen, Schießen, Kegelscheiben, Fressen und Saufen« und während die Felder in der Erndt und übriger Arbeit schlecht mit Menschen bestellt sind, seien die Wirtshäuser zu allen Zeiten voll. Diese rücksichtslose Zustandsbeschreibung sollte für das Umland größerer Städte gelten, aber konnte man diesen »kollektiven Schlendrian, das gleichgültige Wesen und den mangelnden Eifer« nicht auch in einer Kleinstadt wie Traunstein wahrnehmen. Und war nicht auch hierorts der schleichende Kulturkampf schon im Gange.

Der Magistrat der Stadt, oder der »völlige Rat« wie er damals auch hieß, bestand aus einem amtierenden Bürgermeister und sechs Mitgliedern des Inneren und sieben des Äußeren Rates. Zusammen bildeten sie das Gremium welches seit jeher Justiz und Verwaltung der Stadt ausübten. Dazu kamen noch der oder die Stadtschreiber, die den Schriftverkehr bewerkstelligten. Dann gab es noch den Gerichts- und Stadtprokurator, der vornehmlich die finanziellen Verpflichtungen der Bürger im Auge hatte, Stiftsgelder, Bruderhausrenten und dergleichen mehr. Als Nebenfiguren sind noch vier Personen aus den jeweiligen Stadtvierteln zu erwähnen, Viertelmeister genannt, die vom Rat ausgewählt, beratende Funktionen einnahmen und letztendlich der Stadtknecht, dem die undankbare Aufgabe des Kontroll- und Strafvollzugs zukam. Der damals in städtischen Diensten stehende Stadtknecht Anton Enzensberger aber verhielt sich vollkommen unzuverlässig. Da er kaum einmal jemanden der städtischen Gerichtsbarkeit zuführte,war er bei der Bürgerschaft äußerst beliebt. Diese Kumpanei aber konnten die Stadtvertreter allerdings nicht dulden, daher wurde er vom Dienst suspendiert. Dieser Vorgang steigerte zusätzlich den ohnehin schon aufkeimenden bürgerlichen Unmut.

In der Folge geschah nun etwas, das es in Traunstein in dieserArt bislang noch nicht gab, – eine Bürgerbewegung. Ein öffentliches Aufbegehren, bereits 10 Jahre bevor im fernen Frankreich revolutionäre Gedanken herkömmliche Schranken gewaltsam niederrissen und in deren Folge von nun an der Bürger das Heft in die Hand zu nehmen gedachte. Scheinbar erreichte damals schon ein klein wenig von diesem Geist nach Selbstbestimmung auch die hiesige Stadt, denn es drang während einer Sitzung im Februar des besagten Jahres plötzlich und unangemeldet die stattliche Anzahl von 93 Bürgern jeglichen Couleurs in das Rathaus ein und stellte an den völlig verdutzten Rat Forderungen, die es in dieser Form bisher noch nicht gegeben hatte.(2)

Der Stadtschreiber Wagner notierte die illustre Gesellschaft namentlich und konnte feststellen, dass sich durchaus ernst zunehmende Bürgerprominenz in deren Reihen befand.

Das große Wort aber führte der Kupferschmied Johann Paul Luz.(3) Er stand im Verdacht die Bürgerbewegung organisiert zu haben. Privat und auch betrieblich stand ihm zur damaligen Zeit das Wasser bis zum Hals. Seine berufliche Existenz war bereits so angeschlagen, dass sein Auftritt als ein letzter Griff nach einem rettenden Strohhalm anzusehen war. Sein Schuldenberg vor dem er stand, war von beachtlicher Höhe, jedoch es gelang dem raffinierten Handwerksmann immer wieder, seine Außenstände von Jahr zu Jahr weiter zu schreiben, um so eine Vergantung seines Anwesens aufzuschieben. Und wenn es ganz kritisch wurde, pickte er sich auf den Dörfern vor der Stadt wohlhabende aber leichtgläubige Bauern heraus, deren Seelenheil er zu befördern versprach, wenn sie ihm entsprechende Summen Geldes aushändigen würden, die er dann an weit entlegenen, aber umso wirkungsvolleren Gnadenorten wie z. B. in Mariazell, seelenrettend einsetzen würde. Einen Bauern in Nußdorf erleichterte Luz mit dieser Masche um sage und schreibe 526 Gulden.(4) Als das alles noch nicht genug war, beleidigte er in einer Tischrunde beim Botenwirt dem kurfürstlichen Hofkammerrat und Salinenoberkommissar Johann Sebastian Clais. Der ranghohe Salinenbeamte war zwar selbst nicht anwesend, aber mit Luz am Tisch saß der kurfürstliche Salzsackwäger Matthias Zimmermann, den Luz als solchen nicht erkannte, der aber sehrwohl seinen Brotgeber verteidigte und deshalb mit demKupferschmied in einen heftigen Diskurs geriet, den auch noch andere Gäste in der Wirtsstube mitbekamen. Luz sagte nämlich, dass für die gegenwärtige Teuerung kein anderer verantwortlich ist, wie der »Spitzbübische Schweizer, der Spitzbub«. Auf die Frage, wen er denn damit meine, sagte Luz: »Der Klaiß ist's, der das neue Salzwesen gebauet hat.«(5) Natürlich drang eine solch gewagte Betitelung zuerst durch die Mauern des Salzamts und von dort wiederum ins Rathaus. Immerhin war »der Spitzbub« im Katalog der damaligen Schimpfwörter, ebenso wie der »Schelm« ganz oben angesiedelt. Die Stadtvertreter bemühten sich nun den Schaden zu begrenzen und in Rücksicht auf das ohnehin angespannte Verhältnis zum Salzamt, exemplarisch zu reagieren. Deshalb musste eine erkennbar harte Strafe für den unbedachten Maulhelden folgen. Er wurde während der Marktzeit zu vier Stunden am Springer zu stehen verurteilt. Am Springer, mit Beinketten angekettet stehen zu müssen, war eine empfindliche Ehrenstrafe, die sich in den Köpfen der Mitbürger für längere Zeit verfestigte. Ein Respektverlust, noch dazu für Einen, der sich für wichtig und einflussreich hielt, weshalb sich der Verurteilte weigerte, die Strafe anzutreten. Seine Antwort auf das Urteil war: »Und wenn es mein Leben kosten sollte, am Springer stehe ich nicht.« Daraufhin forderte der Magistrat eine Reitereskorte an, die ihn zur Rekrution begleitete.

Dies aber alles sollte für Luz dieses Mal kein Thema sein. Nun glaubte er wieder einmal für Größeres erschaffen worden zu sein. Mit der Schlinge der Insolvenz und eines tief sitzenden Imageverlustes am Hals, konnte er ohnehin nichts mehr verlieren und ging zum Gegenangriff über, indem er seine Mitbürger, redegewandt wie er war, auf seine Seite zog. Wie viele von ihnen hinter den sog. »Reformen« standen, oder nur als neugierige Statisten mitgingen, darüber rätselte der ehrsame Rat danach noch lange.

Luz trug vor dem versammelten Rat, in Begleitung eines siebenköpfigen Ausschusses, dem auch die 4 Viertelmeister der Stadt angehörten, »im Namen der ganzen bürgerlichen Stadtgemeinde« folgende Punkte vor:

Punkto primo: Alle illegal wohnhaften und nicht in der Stadt registrierten Personen sollen unverzüglich aus der Stadt entfernt werden. Punkto secundo: Der vom Rat suspendierte Stadtknecht Enzensberger soll wieder eingesetzt und weiterhin seinen Dienst verrichten dürfen. Punkto tertio: Die 4 Viertelmeister sollen künftig nicht mehr vom Rat bestimmt, sondern von den Bürgern gewählt werden. Punkto quarto: Dem Wunsch der Bürger entsprechend, hätte man statt eines Krankenhauses besser eine Kaserne für die Soldaten bauen sollen. Punkto quinto: Die vom Magistrat vergebenen Almosen sollen künftig die tatsächlich Notleidenden und Bedürftigen erreichen und nicht mehr jene aufbessern, die ohnehin schon genug empfangen.(6)

Das Meiste davon klang, sieht man der Wiedereinsetzung des gefeuerten Stadtknechtes ab und nimmt man die Krankenhausfrage heraus, die einer eigenen Erklärung bedarf, ohne Zweifel nach vernünftigem Bürgerwünschen und hätte vielleicht sogar den Räten die eine oder andere Zustimmung abgerungen, wäre da nicht der entlassene Stadtknecht Enzensberger ins Ratszimmer gestürzt und hätte dem Stadtschreiber in die Mangel genommen, um ihm allein die Schuld für sein eigenes Versagen zuzuschieben. Luz hatte ihm vorher die Tür geöffnet und ihn hereinzitiert. Eine heftige verbale Auseinandersetzung war die Folge und drohte in einem Handgemenge zu eskalieren. Nur mit Mühe konnte die Ordnung wieder hergestellt werden. Als nach diesem von Luz produzierten Tumult endlich wieder Ruhe einkehrte, ging es darum die erwähnten Punkte in eine Resolution abzufassen, juristisch einwandfrei zu formulieren und von der Hofkammer in München absegnen zu lassen. Da war nun der Sprecher Luz wahrlich nicht der Richtige dafür. Die Antragsteller hatten aber wohlweislich vorgesorgt und den juristisch vorgebildeten, ehemaligen Stadtschreiber von Mindelheim Johann Nepomuk Jakob Büchele, zu dieser Zeit eingeheirateter Besitzer einer Brauerei am Stadtplatz, in das Boot geholt. Er sollte diesem frühen Anflug von demokratischem Gedankengut die opportune Note verleihen und er zeigte sich auch bereit, die Formalitäten aufzusetzen.

Für Büchele war das sicher nicht ganz ohne Risiko, aber doch eine nicht ganz unwillkommene Gelegenheit, sich in die Stadtpolitik einzubringen, sozusagen die untere Sprosse einer Karriereleiter zu erreichen, die von diesem Zeitpunkt an bis zum ersten rechtskundigen Bürgermeister von Traunstein hinaufführen sollte.

Die in Bedrängnis geratenen Stadtoberen von damals verwiesen auf die anfallenden Kosten einer solchen Gesetzeskorrektur, was Luz und seinen Anhang spontan veranlasste, alle Kosten selbst zu tragen.

Das musste die Herren Räte in der Kenntnis der finanziellen Klammheit der sich bildenden »Gesandtschaft« dann doch schon etwas verwundern, gesellte sich da nicht auch noch der finanziell total abgebrannte Zinngießer Johann Michael Allmer(7) dazu. Allmer war bisher weniger wegen seiner Qualität als Zinngießer aufgefallen, umso mehr aber als zügelloser Zechgast, Übertreter zahlloser Sperrstunden und hoffnungsloser Glücksspieler in allen denkbaren Wirtshäusern der Stadt und seines Umlandes.

Ob diese reichlich eigenartige Delegation in München letztlich erfolgreich war, oder überhaupt jemals von Traunstein abkam, lässt sich nicht belegen. Es ist allerdings auffallend, dass der Magistrat für die Zukunft einige Dinge änderte, so wie etwa beim Thema Almosenvergabe, wo er sich nun um mehr Ausgleich bemühte. Was nun den etwas schizophren anmutenden Einwand,man hätte besser statt des Krankenhauses eine Kaserne bauen sollen, betrifft, so hat man ehrenrettend für die »Reformer« den Kontext der damaligen Zeit voranzustellen. Um Friede und Ordnung im Lande zu sichern oder sich vor feindlichen Überfällen zu schützen, wurden per kurfürstlichem Mandat sogenannte Sekuritätseinheiten, meist berittene Soldateneskorten in die Städte und Märkte verlegt. Denn der misstrauische Landesherr traute seinem österreichischen Nachbarn nicht ganz und noch weniger seinem eigenen Volk, geschweige denn erst recht nicht der französischen Aggressionspolitik. Diese Überwachungssoldaten logierten samt ihren Pferden nicht nur in den Wirts- und Bräuhäusern, sondern belegten auch die Häuser der Bürger. Und was besonders nervte, Pferd und Reiter mussten von den Quartiergebern versorgt werden und dies auf unabsehbare Zeit.(8)

Eine Kaserne hätte diese unliebsame Situation natürlich weitgehend entzerrt. Krankenspitäler hingegen waren damals auf Grund der unzureichenden ärztlichen Kunst nicht besonders vertrauenserweckend. Sie galten im allgemeinen als Sterbehäuser und wenn schon das Unausbleibliche bevorstand, dann sollte das nach Möglichkeit in den eigenen vier Wänden geschehen. Von der traditionellen Badermedizin hielt man ohnehin weit größere Stücke und davon sah man sich in hiesiger Stadt mit zwei Badstuben gut versorgt, zumal auch noch ein ausgebildeter Chirurg, ein sog. Physikus medicinalis im Extremfall einschreiten konnte.

Anmerkung: Der Vorliegende Beitrag erschien ungekürzt im Jahrbuch des »Historischen Vereins für den Chiemgau zu Traunstein« 2018.

Albert Rosenegger

Quellen:

1 B. Pohlmann, Graf Rumford in bayerischen Diensten (1784-1798) in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, 1991, Bd.54, Heft2, S. 374.

2 StATS: RP: 1779, fol 19-31

3 G.v.Dobeneck, Bürgeraufnahmen der Stadt Traunstein 1479-1823 in Bayerischer Landesverein für Familienkunde, 1989, Heft 52. Johann Paul Luz,kam 1767 nach Traunstein, hatte zuvor eine Meisterstelle in Liwockowiz in Böhmen inne.

4 StATS: RP. 1781, fol 98.

5 StATS: RP. 1792, fol 40 und fol 57

6 StATS: RP. 1779, fol 26

7 G.v.Dobeneck, Bürgeraufnahmen: 1772 Johann Michael Allmer, Zinngießer von München.

8 L. Männer, Bayern vor der französischen Revolution, Stuttgart, 1927

27/2024