Drei weitere Zeitzeugen berichten über das Kriegsende

Hans Schnitzer, Rosina Schneider und August Färbinger schildern ihre Erlebnisse

Nachdem in der ersten Folge unserer Zeitzeugen-Serie über das Kriegsende Menschen aus Altenmarkt, Traunstein uns Inzell ihre Erinnerungen geschildert haben, berichten wir in dieser Folge, wie Hans Schnitzer nach einem Bombentreffer an der Gabelsbergerstraße in Traunstein verschüttet wurde und überlebte, wie Rosina Schneider die Schrecken des Surberger Todesmarsches erlebte, und wie der inzwischen verstorbene, damals 14-jährige Anton Färbinger das Ende des Krieges in seinem Heimatdorf Unterwössen erlebt hat.

Ende April 2023 war der Autor dieses Beitrags zum Interview bei Josef Wiesholler in Chieming, der über seine Kriegsheimkehr im Mai 1945 erzählte. Die Geschichte Wieshollers, der damals kurz vor seinem 102. Geburtstag stand, hat ihn stark beeindruckt. Am gleichen Tag besuchte er seinen alten Freund Hans Schnitzer in Kaltenbach, um mit ihm zu ratschen. Schnitzer ist zu diesem Zeitpunkt seit einem Jahr Witwer und lebt in seinem alten Bauernhaus allein. Wir sitzen unter einem gasbeheizten Wärmepilz im gemütlichen Wintergarten und ich berichte über mein Projekt »Kriegsende im Chiemgau – Zeitzeugen berichten«. Hans Schnitzer sagt, dazu könne er auch was beisteuern: Als neunjähriger Bub sei er am 18. April 1945 nach einem Bombenabwurf in Traunstein verschüttet worden. Was für ein Zufall, auf diese Weise auf eine Geschichte für diese Artikelserie zu stoßen! Die Augen des alten Mannes beginnen zu leuchten und er erinnert sich, als wäre es gestern gewesen. Selbst Details und Namen von Protagonisten kommen wie aus der Pistole geschossen.

Es war ein früher Nachmittag im Mai 1945. Der kleine Hans saß mit seinem zwei Jahre älteren Spezi Hansi Einsiedl auf der Gabelsbergerstraße und spielte. Die Sirenen gaben akuten Luftalarm und Hans Vater, von Beruf Weinhändler, forderte die Buben auf, reinzugehen. Der Papa selbst musste zur Feuerwache auf den Maxplatz, wie das bei Fliegeralarm zu jener Zeit üblich war. Der Vater ging die Straße hinunter und durch die Bahnhofsunterführung. Als er keine hundert Meter weiter auf dem Gelände des späteren Annette-Kolb-Gymnasiums war, schlugen Bomben in die Unterführung ein – Schnitzer ist sicher, dass sein Vater der Letzte war, der sie lebend passierte. An die angeblich vielen Verschütteten hat er zeitlebens nie geglaubt.

Nach dem Alarm ging der kleine Hans mit zwei Cousinen, die bei den Schnitzers arbeiteten, und mit zwei Helfern, die von der Genesungskompanie, die in der Kaserne untergebracht war, als Arbeitskräfte abgestellt waren, ins Haus auf der anderen Straßenseite. Dort war ein provisorischer Luftschutzkeller eingerichtet. »Im hinteren Bereich war links die Holzlege, in der Mitte der Waschraum und rechts noch ein Raum. Im Waschraum waren entlang der Wände Bretter auf Holzböcken aufgelegt, auf die man sich setzen konnte.«

Etwa 15 Personen saßen dicht gedrängt beisammen, als die amerikanischen Bomber ihre unglückbringende Last abwarfen. Es hatte pressiert, den vermeintlich sicheren Raum zu erreichen, denn die letzten, die reinkamen, erzählten, dass von Richtung Oberhaid her schon Detonationen zu hören waren. Hans Schnitzer zählt auf, wer allesmit ihm auf engstem Raum den Luftangriff miterlebte; etwa zehn Namen fallen ihm sofort ein.

Die Kinder wurden aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Und in dem Moment passierte es auch schon: Volltreffer in der Holzlege nebenan. Das Haus stürzte ein und die Trümmer lagen über der Waschküche mit den schutzsuchenden Bewohnern. Der kleine Hans war zeitweise bewusstlos. »Vermutlich hat es mir das Leben gerettet, dass ich mit dem Gesicht am Boden lag, wo vom Waschzuber her Wasser rann«, vermutet Schnitzer heute.

Die Luft wurde in dem engen Raum mit den vielen Verschütteten immer schlechter. Als er wieder zu sich kam, hatten Menschen aus der Nachbarschaft ihn und die anderen bereits in Sicherheit gebracht. »Die Frau Schillinger und ihre Tochter waren aber tot. Man legte sie neben die Straße und hat sie mit einem Laken zugedeckt. Auch im Haus gegenüber sind bei dem Angriff zwei Menschen ums Leben gekommen«, erinnert sich Schnitzer. »Die Gabelsbergerstraße war bis hinunter zum Bahnhof von Bombentrichtern durchlöchert«, erzählt er weiter.

Das BayWa-Lagerhaus hatte auch Volltreffer erhalten und rauchte noch ewig weiter. Im Keller »organisierte« man Zucker, der durch die Hitze des Brandes zum Teil geschmolzen war. Und dann? »Dann ging der Krieg ganz normal weiter bis zum 25. April, als die Amis den zweiten Bombenangriff auf Traunstein flogen. Da haben wir, wie Hunderte anderer Traunsteiner auch, im Wald bei Traunstorf Zuflucht gesucht. Am 3. Mai kamen dann die Amerikaner und der Krieg war vorbei.«

Rosina Schneider berichtet über das Ende des Todesmarsches

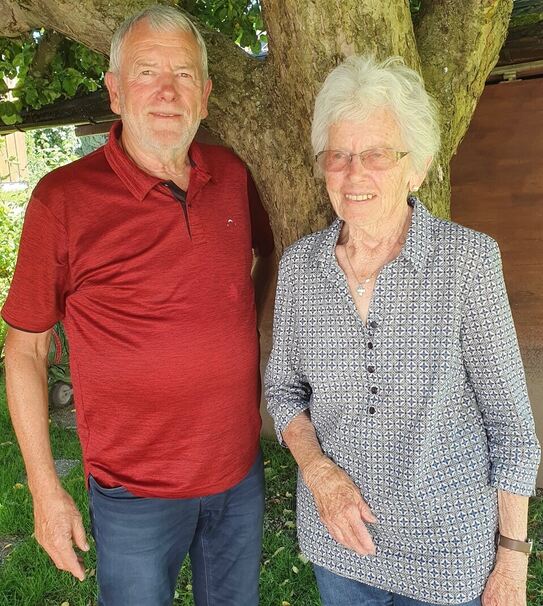

Rosina Schneider, geborene Aicher, hat ihrem Bruder Richard Aicher im März und im Mai 2015 erzählt, wie sie damals den Todesmarsch der KZ-Häftlinge gesehen hat. Die bedrückende und unter die Haut gehende Schilderung, wurde erstmals in den Surberger Heimatblättern abgedruckt. Im Juni 2023 erzählte Rosina Schneider im Beisein ihres Bruders Richard für die Chiemgau Blätter noch einmal das grauenhafte Geschehen aus ihrer Sicht:

»Ich kam 1938 zur Welt, war bei Kriegsende also sieben Jahre alt. Ich wohnte 1945 bei unseren Großeltern im Mooshäusl bei Geiersnest in der Nähe von Lauter. Außerdem wohnten mit der Mutter noch meine damals vierjährige Schwester Hildegard und mein zehn Monate alter Bruder Georg sowie mein 16-jähriger Onkel Franz in diesem auf Pfählen ins Moor gebaute Haus. Der Vater arbeitete anfangs als Knecht, dann bei der Bahn in München als Rangierer und später als Heizer im Krieg in Rußland. Das Mooshäusl wurde ungefähr 1980 abgerissen, als die neue Straße von Lauter nach Sankt Leonhard gebaut wurde.

Am 3. Mai 1945 kamen die KZ-Häftlinge auf ihrem Todesmarsch bei uns vorbei. Es war ein schöner sonniger Vormittag und es hatte etwa 20 Zentimeter Neuschnee. Da ging unser Onkel Franz mit seinem Freund von Lauter in Richtung Geiersnest. Beim Wegkreuz in Lauter holten sie die Häftlinge samt den Aufsehern ein. Die kamen von Öd her. Die Wachmannschaft befahl ihnen, dass sie die Menschenkolonne überholen sollten, aber nicht umschauen dürfen. Franz schaute sich aber doch um und sah, wie ein SS-Ier einem Häftling den Hals mit einem Messer durchschnitt und andere ihn dann auf einen mitgeführten Zweiradkarren warfen, den die Gefangenen schieben mussten. So hat er es uns später erzählt.

Als er zuhause ankam, rief er: »Jetz kimmt ebbs Grausams, sperrts alles zua!« Man hörte dann schon Schüsse. Beim Schmid-Stadl (der stand neben der Straße auf einer kleinen freien Wiese), etwa 150 Meter von unserem Häusl weg, wurden vier erschossen, die Toten hab ich später selber gesehen. Einige wurden in Richtung Wüstenreit am Waldrand erschossen. Ein Gefangener konnte über das Moos flüchten und ein anderer überlebte, er lag unter einem Toten und stellte sich tot, wie wir später gehört haben. Dort, wo sie begraben wurden, ist heute Wald. Der Rest des Häftlingszugs kam direkt bei unserem Haus vorbei, der Anblick von den Gefangenen war für uns furchtbar, sie waren teilweise barfuß und mit Lumpen bekleidet und elendiglich dürr.

Ein Bewacher klopfte bei uns ans Fenster und wollte ein Ei haben, aber wir hatten ja selbst nichts, und so ging er wieder. Der Bewacher sprach mit osteuropäischem Akzent. Schon länger vorher, im Herbst 1944, sind im Moos sechs oder sieben Bomben gefallen. Auf der Straße vor unserem Haus ist die Bombe am nächsten Tag um fünf Uhr früh in die Luft gegangen und hat ein großes Loch in den Moosboden und in die Straße gerissen. Der Dreck ist unter das Dach und der Putz von der Decken gefallen, aber das Haus hat gehalten, weil es auf Pfählen gestanden war. Die Straße war nicht mehr befahrbar und das Loch wurde notdürftig mit Daxen aufgefüllt. Darüber mussten die Häftlinge ihren Karren ziehen, wo Tote drauf lagen, was ihnen nur mit äußerster Kraftanstrengung gelang. Etwa 150 Meter hinter dem Haus war so ein Bombentrichter, wo einige Häftlinge, sechs oder sieben, erschossen wurden, vielleicht auch mehr, denn es wurden ja so viele noch vorbeigetrieben. Etwa 50 Meter weiter, neben einem kleinen Weg nach Töfenreut, war noch ein Einzelgrab. Das haben wir dann später gesehen.

Nachdem alles ruhig war, schaute mein Großvater, der Mooswast, nach dem furchtbaren Geschehen. Meine Großmutter, die Moos-Sane, hat sich gefürchtet, alleine ins Dorf zu gehen. So nahm sie meine kleine Schwester Hilde und mich mit. Wir gingen nach Lauter zum Schmidbauern, der damals Bürgermeister war, und erzählten ihm, was bei uns rund ums Mooshäusl geschehen ist. Unterwegs sahen wir am Schmid-Stadl vier Tote in den Stauden, zwei kniend und zwei liegend. Als wir zurückkamen, waren die beiden Knieenden umgefallen. Die Erschossenen wurden dann an Ort und Stelle vergraben. Von wem weiß ich nicht, wahrscheinlich von Leuten vom Dorf. Am Weiher war ein Hügel. Unsere Mutter und wir zwei Kinder besuchten ab und zu die Grabhügel, es waren fünf bis sieben. Wir legten ihnen ab und zu Hoadra-Zweige (Heidekraut) auf die Gräber. Vielleicht auch deswegen, weil unser Vater in Russland imKrieg war und wir von ihm nichts mehr gehört haben.

Im Herbst kamen US-Soldaten und brachten hohe Nazi-Leute aus der Umgebung. Die Nazis mussten die Erschossenen mit bloßen Händen wieder ausgraben. Einer weigerte sich, der wurde dann von den Amis mit dem Kopf in ein Grab gedrückt. Gerade an dem Tag wollte unsere Mutter mit dem Waschzuber im Freien Wäschewaschen, aber sie kam nicht dazu, weil die Nazis immer wieder wegen dem warmen Wasser zum Händewaschen kamen. Die Gräber waren 200 bis 300 Meter von unserem Mooshäusl entfernt. Die ausgegrabenen Toten wurden dann zum neu errichteten KZ-Friedhof in Surtal überführt und da bestattet.

Es ist eine grauenhafte Erinnerung, die uns das ganze Leben begleitet hat. Das kann man nie vergessen. Da darf man gar nicht dran denken, das geht einem heute noch durch und durch.«

August Färbinger schilderte das Kriegsende in Unterwössen

August Färbinger hat als 14-Jähriger das Kriegsende in Unterwössen erlebt und seine Erlebnisse damals aufgeschrieben. Der Ur-Unterwössner war schon immer an der Heimatgeschichte interessiert. Er ist Autor des Theaterstücks »Das Goldloch« und schrieb die Geschichte zum Wildererfilm »Der zweite Schuss«. Färbinger ist im November 2015 gestorben. Hier Auszüge aus seinen Erinnerungen an das Kriegsende in seinem Heimatdorf:

Spätestens nach meinen Erfahrungen im H.J.-Sommerlager Königsdorf bei Bad Tölz, wo wir kaum etwas zu essen aber eine grausame vormilitärische Ausbildung genossen haben, war meine Begeisterung für das Dritte Reich dahin. Aber mit dem Reden mußte man vorsichtig sein, s'Mäu-halt'n, war die beste Lebensversicherung, denn auf Wehrkraftzersetzung stand die Todesstrafe. Einige, die braunen Dreck an ihrem Stecken hatten, wollten zwar immer noch der Propaganda glauben, daß mit der »Wunderwaffe« der V2-Raketen, der Stiel noch mal umgebogen werden könnte. Aber das war wohl mehr das »Brettl« vor'm Hirn, mit dem man die Wahrheit nicht anschauen konnte. Die Schulzeit war für uns auf Ostern schon zu Ende gegangen, und so hatten wir Buben genug Zeit, die turbulenten Ereignisse, die nun folgten, zu beobachten. Am 20. April ist der letzte Geburtstag des »Gröfaz«. Als der größte Feldherr aller Zeiten ging er nicht in die Geschichte ein, sondern als »Grövaz«, der größte Verbrecher aller Zeiten. So leicht läßt sich die Geschichte korrigieren, manwechselt einen Buchstaben aus, und schon stimmt es wieder.

Die reitende Gebirgsmarine in Unterwössen

Aber obwohl die Amerikaner immer näher rückten und schon im Norden Bayerns waren, der Kampf ging weiter. Wir spürten, daß die Gefahr, in Kriegshandlungen verwickelt zu werden, auch für unser Dorf immer größer wurde. Immer mehr Soldaten tauchten auf. Ein Teil suchte wohl mehr unsere Berge als Zuflucht und zum Verschwinden, aber andere, geführt von fanatischen Offizieren, wollten ihren Auftrag, die Alpenfestung zu verteidigen, in die Tat umsetzen. Als erstes erschien eine 80 Mann starke Marineabteilung, die in der Au oben ihre Zelte aufschlug und unter dem Kommando eines Admirals stand, der am Manzenberg sein Hauptquartier bezogen hatte. Der Witz von der reitenden Gebirgsmarine wurde so buchstäblich in die Tat umgesetzt. Da sie aber besser mit den Wellenbergen auf hoher See, als mit unseren steilen Bicheln umgehen konnten, setzten sie ihren taktischen Rückzug Richtung Adria fort.

Zurück ließen sie uns Ballast in Form zweier Tresore, die unterhalb vom Moaranwesen neben dem Kaltenbach lagen und die unsere Neugier weckten. Sehr stabil müssen diese Stahlblechgehäuse nicht gewesen sein, denn mit Anwendung roher Gewalt in Form schwerer Steine aus dem Kalmbach haben wir sie geknackt. Wertvolle Schätze, wie wir insgeheim gehofft hatten, kamen leider nicht zum Vorschein, sondern nur chiffrierte Schriftstücke, mit dem Aufdruck »streng geheime Kommandosache«, mit denen wir nichts anfangen konnten.

Mehr zu holen in punkto Fressalien hätte es hinter der Daxenberger Reib im Möselboden gegeben. Da hatte eine Gruppe junger Burschen in Arbeitsdienstuniform haltgemacht, die es vom fernen Ostpreußen hierher verschlagen hatte. Die Lastwägen, mit denen sie ankamen, waren vollgestopft mit Proviant. Anscheinend hatte diese Gruppe keine Führung, die haben sich davongemacht, sagte einer – so wurden diese 16- bis 18-Jährigen selbst ihrem Schicksal überlassen. Aber da in den Lastwägen eine wertvolle Mitgift in Form kulinarischer Genüsse vorhanden war, kam ein jeder irgendwo unter die Haube bzw. unter ein Dach. Nach der Devise, »wer zuerst kommt, mahlt zuerst«, war im Möselboden schnell ausgeräumt und für uns zu spät Gekommenen waren nur noch Verbandswatte und Mullbinden übriggeblieben.

Das Maschinengewehr der SS aus dem Fenster geworfen

Eine zusätzliche Felssprengung sollte als Panzersperre die Amerikaner auf ihrem Vormarsch aufhalten. Beim Altweger oben wollte einer der Verteidiger das MG gleich im Haus installieren. Dakamer aber bei der Nanni, der Tochter des Hauses, an die Unrechte. Sie packte das Maschinengewehr und schmiss es aus dem Fenster. Darauf verließen die Soldaten das ungastliche Haus und wechselten hinüber in die Schlecht. Dort wurde ein Gefechtsstand errichtet.

Inzwischen war durchgesickert, daß die Amerikaner schon in Grassau und Pettendorf sind. Die amerikanischen Panzer, die am Hängtal aufgefahren waren, hatten mit gezielten Schüssen kurzen Prozess gemacht. Da hatten's dann die anderen auch kapiert, daß sie hier den Krieg nicht mehr gewinnen konnten und verschwanden. Zurück ließen sie den toten Kameraden, das letzte Opfer ihres (Ver)Führers, barfuß. Die Schuhe hat noch einer brauchen können.

Wir Buam aber hatten es gnädig und mußten unbedingt unsere ehemaligen Feinde in Natura sehg'n. Also, nix wia hi zum Café Achental. Was wir da sahen, war schon eine andere Welt, als die, die wir bisher gekannt hatten. »Geg'n de Insan kemmans eher gschlampert daher«, meinte einer; das war besonders auf's G'wand bezogen. Von Uniform aus deutscher Sicht konnte keine Rede sein. Die loamfarbenen Windblusen und die Überfallhosen im gleichen Ton hatten nicht viel Ähnlichkeit mit den Waffenröcken unserer Soldaten und auch die Schnürstiefel mit den dicken Gummisohlen waren salopp sportlich. Nur die, wie von einem Spinnennetz überzogenen, kochtopfartigen Stahlhelme hatten ein kriegerisches Aussehen.

Die zwei Geländewagen standen auf der Anhöhe vor dem damaligen Café Achental, je drei Mann gehörten zur Besatzung. Einer saß kaugummikauend – für uns auch vollkommen neuartig – auf der Rückseite eines Wagens vor dem MG, das vorsorglich auf Unterwössen gerichtet war und streckte einen Fuß bequem seitlich aus dem Gefährt. Ein anderer saß auf dem Beifahrersitz mit aufgesetztem Kopfhörer und hörte über Funk die Nachrichten. Die anderen nahmen derweil Kontakte mit der unteren Klasse der Zivilbevölkerung auf. Das Offizielle war ja bereits gelaufen. Herr Seidel hatte seine Schuldigkeit getan und nun war nur noch eine kleine Zahl Neugieriger in Gestalt von uns Wössner Buben und ein paar Damen übriggeblieben, die sozusagen Feindberührung aufnehmen wollten.

Die Amis ließen sich da nicht lumpen und verteilten Friedensgeschenke. Einer zog aus seiner Tasche einen Büstenhalter hervor und wedelte mit diesem einer der Damen vor der Nase herum. Der zweite glaubte mehr Anklang mit süßer Währung zu finden und lockte mit »choclett«. Trotzdem wir mit begehrlichen Blicken auf die Schokolade spähten, die wir nur noch vom Hörensagen kannten, gingen wir leer aus, denn wir konnten den Gegenwert, den sie sich von den Damen erwarteten, nicht bieten.

Welche Uhrzeit es war, kann ich nicht mehr sagen, doch der mit dem Kopfhörer mußte eine wichtige Nachricht empfangen haben. Er wedelte mit den Armen und schrie den anderen etwas zu. Die waren plötzlich ganz aus dem Häuschen, fielen sich gegenseitig in die Arme und brachen in Jubelschreie aus. Wir konnten zwar nichts verstehen, aber irgendwie bekamen wir mit, das der Funker die Nachricht von der Deutschen Kapitulation durchgegeben bekam. Wir waren somit Zeugen eines historischen Ereignisses von größter Tragweite, am 5. Mai auf dem Achenbichl. Kurz danach donnerten die Panzer jenseits der Achenbrücke aus ihren Geschützen Freudensalven in die Luft. Es war ein Schauspiel, das ich nicht vergaß. Als ich dann heimkam, berichtete ich alles, was geschehen war, zu Hause. Von der Kapitulation wussten sie noch nichts.

Klaus Oberkandler

33/2023