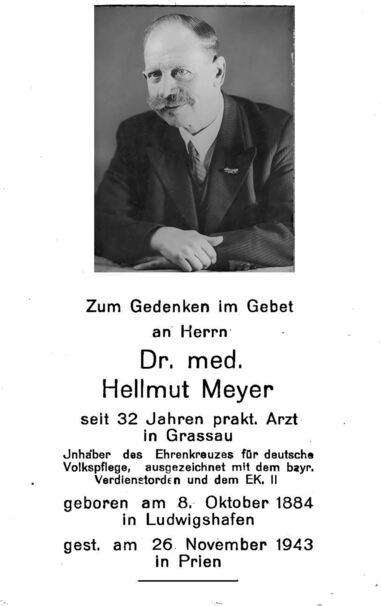

Dr. Hellmut Meyer, praktischer Arzt in Grassau

Von der Gründung der Sanitätskolonne bis zur Hygiene im Schützengraben – Teil II

Das andauernde Leben des Soldaten in den meist feuchten, unterirdischen Unterständen hat im Stellungskrieg sehr bald Erkältungskrankheiten aller Art veranlasst. Als solches sind zu nennen: Mandelentzündungen, Bronchialkatarrh, Lungenentzündungen, dann besonders Nierenentzündungen, rheumatische Erkrankungen, Entzündungen äußerer Nervenstämme und schließlich Magen- und Darmkatarrhe. Auch in den meist sehr feuchten Waldlagern treten besonders im Frühjahr, Herbst und Winter derartige Krankheiten oft gehäuft auf. Als Ursache ließ sich bald feststellen, dass die Mehrzahl der tief angelegten Unterstände ungenügend gegen die Bodenfeuchtigkeit isoliert waren, dass man aber diese Mängel in kurzer Zeit durch bauliche Maßnahmen beheben konnte.

Der Hauptmangel fast aller Unterstände war früher die falsche Lage des Wasserlochs, sowie dessen ungenügende Tiefe. Liegt die Bodenfläche des Unterstands vier bis fünf Meter unter der Erdoberfläche, so dringt stets schon das Grundwasser in diese brunnenartigen Ausschachtungen von allen Seiten ein. Legt man nun das Wasserloch innerhalb des Unterstandes unterhalb des Fußbodens an, so wird man niemals einen gesundheitsschädlichen Grad von Bodenkälte und Luftfeuchtigkeit vermeiden können. Auch übermäßiges Heizen kann dagegen auf die Dauer nicht helfen. Es ist daher notwendig, das Wasserloch immer außerhalb des Unterstands, zwischen dem Eingang und der untersten Treppenstufe anzulegen. Seine Tiefe soll bei einer Bodenfläche von 50 mal 50 cm mindestens 75 cm betragen, damit das Erdreich unter dem Unterstandsboden genügend entwässern und austrocknen kann, damit ferner nach regenreichen Tagen nicht im Verlaufe einer Nacht jedes Wasserloch überläuft und den Hohlraum zwischen Fußboden und Erde unter Wasser setzt.

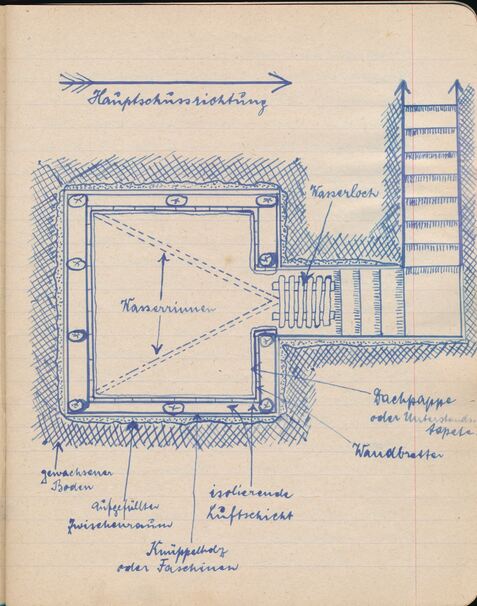

Es empfiehlt sich, das Wasserloch zur Vermeidung von Erdrutschen mit Brettern auszukleiden, die mit einer Anzahl Löcher zum Durchlassen des Wassers versehen sind. Auf das Wasserloch legt man am besten einen Bretterrost, keinen massiven Deckel, damit man den Wasserstand dauernd überwachen kann. Bei besonders wasserbedrohten Unterständen empfiehlt es sich, eine Pumpe in das Wasserloch einzubauen und dasselbe öfters auspumpen zu lassen. Vor Verlegen der Fußbodenbretter achte man darauf, dass von den beiden der Tür gegenüberliegenden Unterstandsecken 15 cm tiefe Wasserrinnen im Erdboden zum Wasserloch hin ausgestochen werden und nicht etwa durch die Bodenkanthölzer oder durch Erdbrocken verlegt sind. Man nagle dann auf die Kanthölzer zuerst eine Lage Dachpappe und verlege auf ihr nun die Fußbodenbretter.

Beim Verschalen der Seitenwände war anfangs überall die Bretteroder Bohlenschicht an der Außenseite der Unterstandsbalken angebracht und der Zwischenraum zwischen den Brettern und der gewachsenen Erdschicht durch die meist lehmige Erde ausgefüllt worden. Infolgedessen tropfte nun das Sickerwasser unmittelbar durch die Bretterritzen in den Unterstand. In anderen Fällen wieder waren die Bretter ohne Zwischenraum zur Dachpappe aufgenagelt. Auch hier fühlte sich dieWand feuchtkalt an und war mit feinen, kondensierten Wassertröpfchen besät.

Es empfiehlt sich daher, beim Bau der Seitenwände isolierende Luftschichten einzuschalten und folgendermaßen zu verfahren: (eine schematische Zeichnung eines Unterstandsgrundrisses möge Ihnen zur Erläuterung des Gesagten beitragen):

Man legt an die Außenseite der Unterstandsbalken Knüppelholz oder eng geflochtene Faschinen(2) und füllt den Zwischenraum zum gewachsenen Boden mit Sand, Steinen oder klein gehacktem Astwerk aus. Die Wandbretter nagelt man an der Innenseite der Balken mindestens 20 cm von der Isolierschicht aus Knüppelholz etc. auf. Diese isoliert angebrachten Bretterwände bezieht man dann mit Dachpappe oder geteerter Unterstandstapete.

Bei chronischem Brettermangel kann man auch die Dachpappe allein über die Innenseite der Balken spannen, muss dann aber entstehende Risse und Löcher sorgfältig flicken.

Die Deckenfeuchtigkeit bekämpft man durch Einschalten einer Wellblechschicht in die Unterstandsdeckung, am Besten möglichst über dem Erdboden. Das abfließende Wasser leitet man durch einen kleinen Wassergraben in ein möglichst entfernt liegendes Wasserloch. Im Unterstand selbst beziehe man die Decke stets mit einer Lage Dachpappe oder Unterstandstapete. Abgesehen von der Feuchtigkeitsabhaltung verhindert man dadurch auch das lästige Herabfallen von Erdbrocken bei Granateinschlägen.

Durch diese richtig und allseitig ausgeführte Abdichtung der Unterstände erzielt man auch bei außergewöhnlich nassem Wetter wohnliche und trockene Aufenthaltsräume und die Erkältungskrankheiten der Mannschaften lassen sich dadurch auf ein erheblich geringeres Maß einschränken. Besonders empfehlenswert ist auch noch die Auskalkung von Decke und Wänden der Unterstände. Denn sie erhöht außerordentlich die Helligkeit, Sauberkeit und Wohnlichkeit der Räume.

Hervorzuheben ist noch, dass durch das so einfache Einschalten von isolierenden Luftschichten die Heizwirkung der Unterstandsöfen bedeutend verlängert wird, so dass man die kostbaren Holzkohlen nur sparsam zu verfeuern braucht.

M.H.!

Über die Beseitigung und Unschädlichmachung von Abfallstoffen jeder Art ist im Allgemeinen die Bestimmung getroffen, dass dieselben, soweit sie nicht verbrannt werden können, baldigst so tief vergraben werden sollen, dass sie nicht von Tieren an die Oberfläche gebracht werden können.

Im Bewegungskrieg und auch in den ersten Monaten des Stellungskriegs wurden beim Beziehen einer Ortsunterkunft nach gründlicher Säuberung aller Quartiere die Unratmassen vor den Häusern gesammelt und auf eine Wiese oder dergl. unweit der Ortschaft gefahren. Diese Müllhaufen wurden dann auch von Zeit zu Zeit angezündet. Diese Art der Müllverbrennung gewährte jedoch keine rechte Befriedigung. Die meist stark mit Pferdemist durchsetzten Abfälle brannten schlecht, sie mussten immer wieder angezündet werden und qualmten nun wochenlang mit einem widerlichen Gestank. Stand der Wind von diesen Müllhaufen auf das Dorf zu, so mussteman dauernd den beißenden, stark zum Husten reizenden Rauch einatmen, auch alle Esswaren nahmen alsbald den Geschmack von dem scharfen Qualm an. Man war dankbar, wenn ein mitleidiger Regen diese brennenden Plagegeister auslöschte.

In den halb verbrannten Abfallhaufen waren jedoch noch eine so große Menge fäulnisund gärungsfähiger Organe vorhanden, dass ihre Zersetzung bei Beginn der heißen Jahreszeit die Luft mehr und mehr verpestete. Man versuchte die stinkenden Haufenmit Erde zu bedecken, doch ohne wesentlichen Erfolg, denn der Regen, wie auch Raben und Wildschweine, brachte in kurzer Zeit die überdeckten Unratmassen wieder an das Tageslicht. Die alle möglichen Ansteckungen übertragenden Fliegen nahmen alsbald in dichten Schwärmenvon den Unratbergen Besitz und da die nur oberflächlich angekohlten, faulenden Massen auch eine Brutstätte für eine große Anzahl gesundheitsschädlicher Mikroben darstellen, die außerdem mit dem Regenwasser in die Brunnen gelangen können, so musste alles in wochenlanger, mühevoller Arbeit auf die umliegenden Äcker verteilt und untergepflügt werden.

Diese Kompostierung, das heißt die gründliche Durchmischung des Unrates und Dunges, der aus allen Truppenanlagen rasch entfernt werden muss, mit Erde zu Komposthaufen, eine Arbeit, die unter entsprechender Aufsicht von den Landeseinwohnern geleistet werden kann, ist für den Bewegungskrieg der ungenügenden Verbrennung sicher weit vorzuziehen. Im Stellungskrieg aber vor allem in Waldlagern und Ortsunterkünften, die von den Einwohnern verlassen sind, empfiehlt es sich allgemein, verdeckte Müllgruben anzulegen.

Die Anlage solcher Gruben genügt jedoch in vielen Fällen nicht, besonders da nicht, wo der Boden aus festem Gestein besteht und es große Mühe macht, größere Gruben herzurichten. Die Gruben sind häufig alsbald angefüllt. Zeit und Arbeitskräfte zur Herstellung neuer Gruben fehlen und so füllt sich alsbald die Umgebung der Müllgrube mit übelriechenden Abfällen, so dass wieder unleidliche Zustände herrschen.

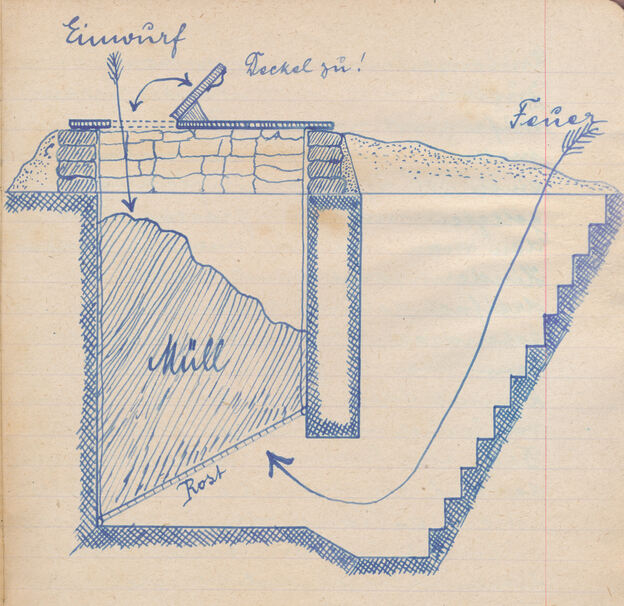

Um diesem Übelstand abzuhelfen, der bei der langen Dauer des Stellungskrieges vielerorts auftrat, empfiehlt es sich, eine einfache Müllofengrube bauen zu lassen, die mit wenig Arbeit aus jeder geformten Müllgrube hergestellt werden kann und die ich Ihnen in einer kleinen Skizze veranschaulichen möchte (Aufriss):

Man gräbt im Hauptwindschatten des Dorfes oder des Lagers eine Grube von etwa 1,50 Meter im Quadrat und schachtet sie gut zwei Meter tief aus. Dann hebt man auf der Hauptwindseite der Grube etwa 75 cm von ihr entfernt, einen ungefähr zwei Meter langen, 50 cm breiten und zwei Meter tiefen treppenförmig gegen die Grubensohle hinabführenden Graben aus und stößt unten (wie sie hier sehen) ein 50 cm im Quadrat messendes Feuerungsund Zugloch in die Grubenseitenwand. Zwischen diesem Zugloch und der untersten Treppenstufe gräbt man ein Wassersammelloch. Nun legt man in die Grube einen schräg an die Zuglochwand gelegten, möglichst großen Rost, den man sich aus starkem, glatten Hindernisdraht und doppelt oder dreifach darüber gespannten Maschendraht überall leicht herstellen kann. Über die ganze Müllofengrube kommt dann noch zur Vermeidung von Geruch und Fliegen ein glattes Dach aus Brettern und Dachpappe, das auf rings um die Grube aufgeschichtete Steine oder Rasenstücke aufgelegt und mit einem handlichen Klappdeckel versehen wird. Vor dem Anzünden des Grubeninhalts muss das Dach natürlich abgenommen werden und bei Seite gelegt werden.

Das Anzünden geschieht an Orten, wo starker Rauch feindliches Artilleriefeuer hervorrufen würde, am besten bei einbrechender Dunkelheit, und zwar durch Einschieben von Stroh, Papier und Reisig unter den Rost. Am nächsten Morgen kann dann der Rost samt Asche an einigen Hakendrähten von ein paar Leuten herausgehoben werden. Die Asche streut man auf lehmige Fußwege oder in Latrinengruben. Da im Stellungskrieg viel Barackenkehrricht, sowie viel durch Nahrungsmittel verschmutztes Packmaterial und häufig auch verlaustes Stroh und ähnliches in die Müllgruben geworfen wird, so brennen die Ofengruben infolge des guten Zuges in wenigen Stunden völlig aus. Um jedes Herumliegen von Abfällen jeder Art zu vermeiden, wird vor jedem Haus oder Baracke eine Mülltonne in Gestalt eines alten Fasses oder einer alten Kiste aufgestellt, die von einem besonderen, für die Orts- bzw. Lagerhygiene verantwortlichen Kommando täglich in die Müllofengruben entleert wird. Besonders zu beachten ist, dass der Deckel stets geschlossen wird und dass keine Konservenbüchsen in die Grube geworfen werden, sondern getrennt gesammelt werden.

M.H.!

Ich bin am Ende meiner Ausführungen und ich hoffe, Ihnen einige Anregungen gegeben zu haben, wie es möglich ist, die Hygiene bei der Truppe zu fördern und dadurch nach Möglichkeit zu verhindern, dass sich Seuchen und Epidemien bei derselben einschleichen.«

Nach dem Krieg engagierte sich Dr. Meyer neben seiner Tätigkeit als praktischer Arzt in vielfacher Weise bei den Vereinen am Ort. Insbesondere dem Musik- und Gesangsverein Grassau galt dabei seine besondere Aufmerksamkeit. Von 1921 bis 1941 war er der Vorsitzende und konnte dabei viele kulturelle Ereignisse in Grassau initiieren und unterstützen.

Bei den Vorbereitungen zur 1000-Jahrfeier wurde er am 19. Januar 1933 in den Festausschuss unter Leitung von Bürgermeister Bosch und Pfarrer Reichenwallner berufen. Dort wurde er mit Josef Kochmit der Betreuung des Bereichs Musik beauftragt.

Auf der Sitzung des Festausschusses am 23. Januar 1933 schlug Bürgermeister Bosch die Bildung eines kleineren Ausschusses vor zur Behandlung schnell zu erledigender Geschäfte.

Als Mitglieder schlug er vor: Herr Pfarrer Reichenwallner, Dir. Kullmann, Weidinger, Häringer, Martin und Dr. Meyer. Einstimmig wurden die sechs vorgeschlagenen Herren bestellt.

In der Sitzung vom 18. April 1933 wurde neben der Ausgestaltung des Zuschauerraumes und verschiedener Werbemaßnahmen auch ein Gesuch von Mathias Klapf behandelt. Er war kurz nach der Machtergreifung durch die Nazis als aktiver Kommunist verhaftet und in das Konzentrationslager nach Dachau gebracht worden:

»Herr Dr. Meyer bringt vor: Klapf Mathias hat einen Brief geschrieben und gebeten, sich zu verwenden, dass er aus der Schutzhaft entlassen wird. Es ist richtig, dass derselbe als Trompeter groß abgehe und infolgedessen dringend notwendig sei. Einzelne Personen würden mit einem solchen Gesuch nichts erreichen, weshalb er den Festausschuss insgesamt für ein Gesuch bitte. Das Gesuch wird Herr Dr. selber fertigen und dann weitergeben.« Das Gesuch wurde gestellt und von allen Musikern des Orchesters unterzeichnet. Schon bald wurde Klapf entlassen und spielte auch weiterhin bei der Grassauer Musik während der 1000-Jahrfeier.

Die Achentaler Nachrichten vom 5. November 1927 berichteten von einer anderen Vorliebe des Grassauer Arztes:

Grassau. (Wiederaufleben der Zimmerschützengesellschaft) Vergangenen Donnerstag versammelten sich die Interessenten des Schützenwesens zum zweitenmal im Gasthof Sperrer, um die Neuwahl durchzuführen und das Programm für den Winter festzulegen. Bei sehr zahlreichem Besuch brachte die Neuwahl folgendes Resultat:

1. Vorstand Dr. Meyer,

2. Vorstand Rutzmoser Josef.

Kassier und Schriftführer:

Schmaus Johann und

Zusann Jakob.

Ausschussmitglieder: Fellner

Georg, Schranzhofer Josef,

Kleinschwärzer Sebastian.«

In den folgenden Jahren konnte man seinen Namen auch immer wieder in den Ergebnislisten beim Schießen finden. Zudem wurde ihm von Herrn Baron von Hunolstein 1929 im Namen des Präsidiums des Bayer. Schützenverbandes in München die Protektor-Ehrennadel in Gold wegen seiner Verdienste umdie Grassauer Gesellschaft und den Schießsport überreicht.

Bis 1936 blieb Dr. Meyer Schützenmeister und wurde auch abschließend in Dankbarkeit für seinen Einsatz zum Ehrenschützenmeister ernannt.

Ab 1929 findet sich sein Name auch in der Vorstandsliste des Grassauer Verkehrsvereins. Der Verein unter der Leitung von Hans Grobe erhoffte sich durch den Beisitzer eine enge Zusammenarbeit mit dem Musikverein.

Ein völlig anderes Interesse zeigte folgende Mitteilung in der Presse:

7. Juli 1932

(Achentaler Nachrichten)

»Grassau. Wie wir erfahren, wurde der Hund 'Fex' im Besitze des Herrn Dr. Meyer, Grassau, bei der letzten Hundeausstellung in Rosenheim mit der besten Bemerkung 'Vorzüglich' bedacht. Es ist dies schon die dritte Auszeichnung, die dieses schöne Tier erhalten hat. Als Anerkennung wurde dem Besitzer ein Blumenkorb überreicht.«

Nur wenig ist heute von seiner ärztlichen Tätigkeit in Grassau bekannt. Es wäre aber wünschenswert, wenn in den nächsten Jahren auch die Medizinalgeschichte in Grassau und im Achental bearbeitet werden würde.

Lediglich eine Meldung vom 18. Dezember 1934 in den Achentaler Nachrichten berichtete vom Feuerwehr- Bezirks-Sanitätskurs, der nach mehreren Kurswochen mit 40 Teilnehmern von den Feuerwehren Grassau, Piesenhausen, Mietenkam, Rottau, Staudach, Oberwössen und Bergen in Grassau seinen Abschluss fand. Kursleiter und Prüfer war unter anderen Dr. Meyer. Damit setzte er sein schon 1914 begonnenes Engagement bei der Gründung der Sanitätskolonne in Grassau fort.

Am 26. November 1943 verstarb der verdienstvolle Mitbürger und 32 Jahre in Grassau tätige, praktische Arzt Dr. Hellmut Meyer in Prien.

Olaf Gruß

Anmerkung:

(2) Die Bezeichnung »Faschine« kommt aus dem Lateinischen (fascis) und heißt so viel wie »Bündel« oder »Bund«. Wie so häufig in der Geschichte, wurden Produkte und Anwendungen zunächst durch die militärische Nutzung eingeführt bzw. weiterentwickelt. – So wurden Faschinen zum Bespiel zur Abstützung von Wänden in Laufgräben, insbesondere im 1. und 2. Weltkrieg, aber auch zuvor, verwendet. Auch zu einer temporären Überquerung von schmaleren Gewässern wurde die Technologie von Faschinen verwendet, ebenso zum Ausbau von militärischen Stellungen, zum Beispiel Batterien. Zurückzuverfolgen ist diese Technologie bis ins Mittelalter, beim Schanzenbau und vergleichbaren Anwendungen.

Teil I in den Chiemgau-Blättern Nr. 5 vom 4. Februar 2023

6/2023