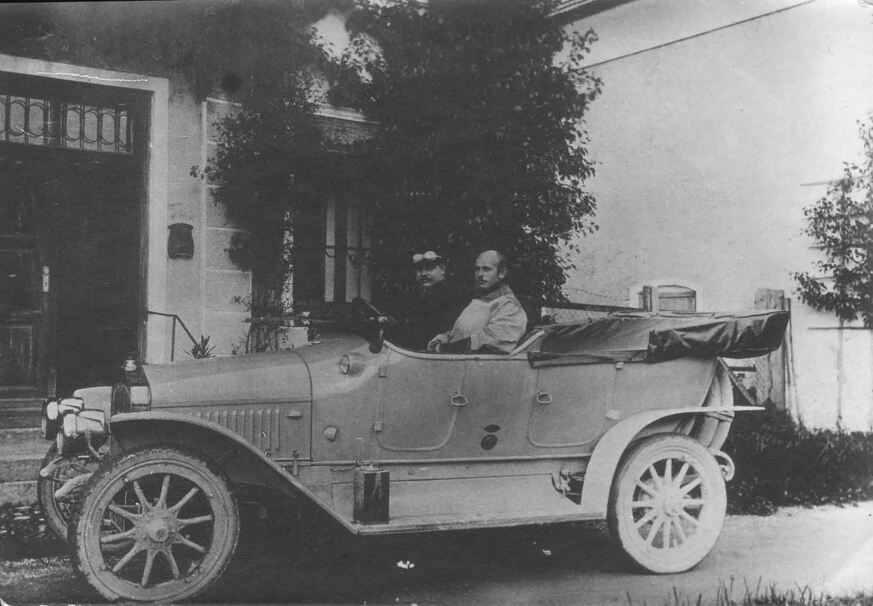

Dr. Hellmut Meyer, praktischer Arzt in Grassau

Von der Gründung der Sanitätskolonne bis zur Hygiene im Schützengraben – Teil I

Am 8. Oktober 1884 kam Hellmut Meyer in Ludwigshafen zur Welt. Nach Beendigung seines Medizinstudiums eröffnete Dr. med. Hellmuth Meyer 1911 seine Praxis in Grassau. Neben seiner medizinischen Tätigkeit engagierte er sich schon bald auch in den örtlichen Vereinen und beim Aufbau der ersten Sanitätskolonne. Seinen großen Einfluss am Ort nach so kurzer Zeit konnte man schon an der großen Zahl an Besuchern zur Gründungsversammlung erkennen. Dazu schrieb die Achentaler Zeitung am 23. April 1914:

»Der 19. April 1914 wird für alle Zeiten ein denkwürdiger Tag für Grassau bleiben. Zeigte doch dieser Tag, was gesunder Bürgersinn und festes Zusammenhalten der Bewohner einer Ortschaft zu erreichen vermögen. Das, was die Grassauer erreicht haben, ist nichts Geringeres, als die definitive Gründung einer 'Freiwilligen Sanitätskolonne'.

Wohl selten hat der große Saal des Gasthofes zur 'Post' eine solche Versammlung gesehen, selten dürfte die Bürgerschaft Grassaus so vollzählig vertreten gewesen sein. ... Nach halb 3 Uhr eröffnete Herr Dr. Meyer die Versammlung indem er allen Anwesenden ... für ihr Erscheinen dankte, noch einmal kurz den Zweck der Versammlung, nämlich die Gründung einer Sanitätskolonne in Grassau, erörterte und sodann … dem nächsten Redner das Wort erteilte.

Als dritter Redner ergriff Herr Bezirksarzt Dr. Weckerle aus Traunstein das Wort und bemerkte, »daß zu seiner größten Freude heute aus einem Zweiverband eine Tripleentente geworden sei. Denn zu den beiden, bisher in einem Amtsbezirk bestehenden Sanitätskolonnen Traunstein und Trostberg, sei heute als dritte die Kolonne Grassau gekommen. Damit sei jetzt nicht nur der Norden und Osten des Bezirks, sondern auch der Süden versorgt. Auch dieser Redner betonte die große Wohltat, die eine geschulte Sanitätsmannschaft für die Gegend, in der sie wirke, bedeute und erläuterte die Tätigkeit der Sanitätsmänner an der Hand mehrer Beispiele, wobei er besonders auf die, im Winter bei uns so häufigen Unfälle auf den Bergen bei der Holzarbeit hinwies. Die kernigen Worte des Herrn Bezirksarztes weckten lebhaften Beifall, und machten auf die Anwesenden einen tiefen Eindruck. Mögen die guten Wünsche, die der Redner der jüngsten Kolonne Oberbayerns mit auf dem Wege gab, voll und ganz in Erfüllung gehen. Für die Kolonne selbst ist es ein beruhigendes Gefühl, in Traunstein einen wohlwollenden Förderer und Freund zu wissen.

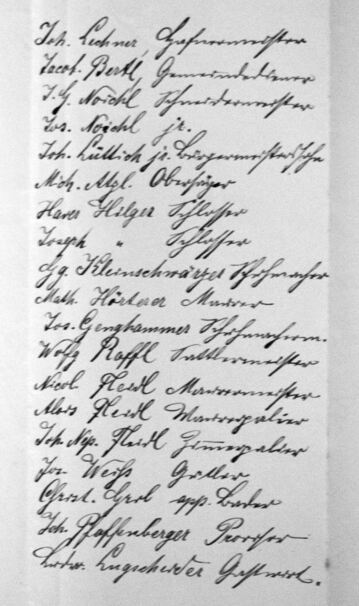

Der Versammlungsleiter dankte den Rednern für ihre Ausführungen und ließ nun eine Liste zirkulieren, in der sich die Anwesenden nach Belieben als passive oder aktive Mitglieder eintragen konnten.

Es meldeten sich 52 aktive Freiwillige und nahezu acht passive Mitglieder. Nach Bekanntgabe dieses Resultates, das mit stürmischem Beifall aufgenommen wurde, konstituierte sich die Kolonne, indem zunächst die Vorstandschaft gewählt wurde.

Die Wahl hatte folgendes Ergebnis:

Kolonnenführer: Dr. Meyer,

Kolonnenführer-Stellvertreter:

Karl Derzbach

Kolonnenarzt: Dr Meyer.«

Leider sind heute keine Unterlagen mehr erhalten, welche Aufschluss über die Aktivitäten der Sanitätskolonne in den folgenden Jahren geben. Wahrscheinlich hat sie schon mit Beginn oder im Laufe des Ersten Weltkriegs ihre Aktivitäten einstellen müssen.

Während des Ersten Weltkriegs rückte Dr. Meyer auch als Assistenzarzt der Reserve in den Militärdienst ein. Dort wurde er unter anderem auch bei der Fortbildung seiner Kollegen und der örtlichen Kommandanten an der Front eingesetzt. So sind uns heute noch seine handschriftlichen Aufzeichnungen zu seinem Vortrag über 'Hygiene des Schützengrabens' in Mouzon an der Maas im damaligen Haus Bismarck am 8. Oktober 1917 erhalten. Da uns die Brutalität des Grabenkampfs im Ersten Weltkrieg in Frankreich und das tägliche Leben im Graben kaum noch vorstellbar sind, sollen hier einige Teile des Vortrags zitiert werden. Insbesondere auch deshalb, weil leider schon wieder in der Ukraine nach dem militärischen Angriff Russlands neue Gräben ausgehoben wurden.

Kaum vorstellbar ist heute aber auch, welche Gedanken sich die Hygieniker machen mussten, um Krankheiten unter den Bedingungen des Grabenkampfes zu verhindern.

»Meine Herren!

Als Arzt des Kompagnie-Führer Kurses ist mir der Auftrag zu Teil geworden, ihnen einen kurzen allgemeinverständlichen Vortrag zu halten über die 'Hygiene des Schützengrabens'. Ich beschränke mich darauf, aus diesem vielumfassenden Thema herauszugreifen die Einrichtungen, die getroffen werden können und sollten, umKrankheiten und Seuchen von der Truppe fernzuhalten, und zwar möchte ich mir erlauben, drei Kapitel herauszugreifen, die wohl für Sie alle von praktischem Wert sein dürften. Es ist das erstens die Hygiene der Feldlatrine, zweitens die Hygiene des Unterstandes (hier im Speziellen die Entwässerung feuchter Unterstände) und drittens die Hygiene der Müllgrube.

M.H.!

Im ersten Grabenkriegswinter 1914/1915 war in unseren Stellungen die Feldlatrinenfrage wenig beachtet worden. Es waren pro Kompagnie ein oder zwei, etwa drei Meter lange, gewinkelte Grabenstützen in der Rückwand der Schützengräben ausgehoben worden, die endständig eine eineinhalb bis zwei Meter tiefe Latrinengrube mit einem einfachen Sitzbalken aufwies. Also etwa in der Weise:

Als aber im Frühsommer 1915 die Sonnenhitze und das feuchtwarme Klima Frankreichs dafür sorgen, dass jeglicher Aufenthalt in einem Umkreis von 20 Metern um die Latrine herum immer mehr zur Unmöglichkeit wurde, beanspruchte die Feldlatrinenfrage besondere Aufmerksamkeit. Es wurde zuerst versucht die ganzen Gräben verpestenden Gerüche mit Desinfektionsmitteln zu bekämpfen. Es wurde in den Gruben täglich und reichlich Kalkmilch-, Chlorkalk- oder Creosollösung eingegossen. Als dann aber im Sommer ein Brunnen nach dem anderen versiegte und selbst das stundenweit herbeigetragen werden musste, wurde das reichliche Begießen unmöglich. An anderen Stellen, wo die Gräben mühevoll in Kalkfelsen gemeißelt waren, füllten sich die Gruben durch die wässrigen Entlassungen plus wässrigen Desinfektionsmitteln so rasch, dass hier die Verwendung von trockenen Streumitteln, wie Torfmull, Asche und Erde versucht wurden. Da jedoch bei diesen, durch Flächenattraktion wirksamen Desinfektions- und Desodorierungsmitteln, nur große und häufig aufgestreute Mengen wirksam sind, wurde die Bestreuung aus Mangel an Material und wegen der auftretenden Transporthindernisse meist ungenügend und unregelmäßig durchgeführt.

Die Folge dieser mangelhaften Grubendesinfektion war erstens das Fortbestehen der äußerst unangenehmen Luftverunreinigung und zweitens das Auftreten unzählbarer Fliegenschwärme in allen Gräben und Unterkünften. Die großen schwarzen Schmeißfliegen saßen zu Tausenden in den Latrinengruben und die Fäkalien waren mit ebenso vielen krabbelnden, weißen Fliegenlarven besät. Zur gleichen Zeit wie diese Fliegenmassen, die sich in der sommerlichen, feuchten Hitze zusehends vermehrten, traten gehäufte Fälle leichter und schwerer Dysenterieen(1) in solchem Umfang auf, dass sich pro Bataillon täglich 80 bis 100 Mann krank meldeten und längere Zeit in Behandlung bleiben mussten. Die Berichtigungen in den Gräben, den Waldlagern und den Ortsunterkünften ergaben nun, dass fast alle Latrinengruben trotz strengster Desinfektionsvorschriften voller Fliegenlarven und Fliegen waren, die beim Herangehen an die Gruben in dichten Schwärmen aufflogen. Die Fliegen zeigten sich auch in den naheliegenden Mannschaftsquartieren an den Kommissbroten, Wurstwaren und Essgeschirren in großer Zahl.

Da die Fliegen nun gelegentlich auch Typhusbazillen übertragen, so wurden einmal alle Schlachtplätze kleinerer Truppenabteilungen aufgehoben und die Einrichtung von Ortschlachtstuben angeordnet. Zur Fliegenbekämpfung wurde folgender, tragbarer Latrinensitzkasten eingeführt:

Benötigt werden dazu Rundholz, ein paar Bretter und Dachpappe. Daraus wird ein drei Meter langer Sitzkasten angefertigt, wie ich ihn hier in der Zeichnung veranschaulichen möchte (und zwar im Aufriss):

Dasselbe hat oben sechs quadratische Sitzlöcher (45 mal 45 cm) mit sechs gut schließenden Deckeln, ist allseitig gut abgedichtet und unten offen. Die Vorderwand des Kastens wird immer mit einem drei Meter langen und mindestens ein Meter breiten Stück Dachpappe derart bekleidet, dass die Dachpappe in die Grube hineinragt und so das Beschmutzen der Stiefel mit Urin verhindert. Dieser Seitenriss möge Ihnen das veranschaulichen:

Dieser Sitzkasten wird so auf die möglichst tief angelegte Latrinengrube gesetzt, dass die Grube dadurch völlig abgeschlossen ist. Undichte Stellen am Boden werden mit Erde verstopft. Es gelang durch diese Einrichtung jeglichen Geruch und vor allem auch die Fliegenplage zu beseitigen, denn die so abgedeckte Gruben verlängern die Wirksamkeit geringer Mengen von Kresol, Saprol oder Chlorkalk in bedeutendem Maße.

Ist die Latrinengrube nahezu gefüllt, so wird daneben eine neue gegraben und der Sitzkasten von vier Leuten mittels zweier, an den Schmalseiten des Kastens unter den vorstehenden, oberen Längshölzern hindurchgeführten Stangen herübergehoben und wieder gut abgedichtet. Schließlich sei noch bemerkt, dass natürlich die Deckel immer geschlossen werden müssen, und dass Missachtung der Aufforderung »Deckel zu« nötigenfalls bestraft werden müssen.

Selbstverständlich eignet sich dieser »tragbare Latrinen-Sitzkasten« nur für Bereitschafts- oder Ruhelagen und für Ortsunterkünfte. In den Schützengräben werden die Latrinengräben, die anfangs nur drei Meter lang waren bis auf zehn Meter verlängert, um bei einem zufälligen Volltreffer in die Grube eine Beschmutzung der Stellung selbst möglichst zu vermeiden. Ferner legt man die Latrinengruben nicht mehr endständig, sondern so an, dass ein traubenartiger Grundriss des Latrinengrabens entsteht, wie ich es Ihnen in Ergänzung unserer ersten Zeichnung hier veranschaulichen möchte:

Die Latrinengruben selbst werden mit einer Sitzstange versehen. Auf dieser Sitzstange kommt aber nunmehr ein Deckelbrett mit zwei gut schließenden Deckeln und zwei Sitzlöchern (45 mal 45 cm). Die hinten spitz vorstehenden Querhölzer des Deckelbrettes werden in der Grabenrückwand befestigt. Unter der Sitzstange wird ein senkrechtes Brett so angebracht, dass alle Lücken verschlossen werden. An der Innenseite dieses Brettes wird ein Stück Dachpappe befestigt, das in die Grube hinabreicht und das Beschmutzen der Stiefel verhindert. Vor die Latrine kommt ein Rost, oben wird sie durch einige Balken mit Erdreich splittersicher eingedeckt. Ist die Grube nahezu voll, so wird die Sitzvorrichtung über der nächstfolgenden, rechtzeitig und vor allem tief ausgehobenen Grube angebracht. Die alte Grube wird mit Chlorkalk und Erde zugeschüttet und mit Sandsäcken etwa mannshoch verbaut.

Durch diese Deckung sämtlicher Latrinengruben, sowie durch systematische Einrichtung von Pissrinnen mit verschlossenen Gruben und gedecktem Einlauf gelingt es in kurzer Zeit, die Fliegenplage in den Gräben, Waldlagern und Ortsunterkünften so zu vermindern, dass auch die vorhin erwähnten, zahlreichen Dysenterieen fast völlig verschwinden, oder doch auf Einzelfälle beschränkt bleiben.«

Olaf Gruß

Anmerkung:

(1) Darminfektion, Ruhr

Teil II in den Chiemgau-Blättern Nr. 6 vom 11. Februar 2023

5/2023