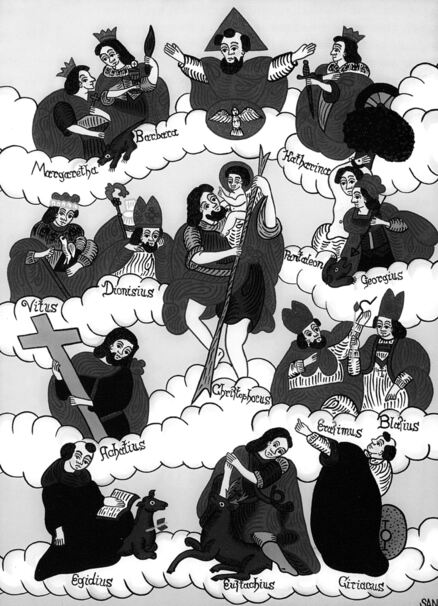

Die vierzehn Nothelfer

Die Verehrung von Heiligen als Nothelfer

Ganz nahe beim Staffelberg in Oberfranken ragen, weithin sichtbar, die mächtigen Türme einer Wallfahrtskirche in den Himmel über dem oberen Maintal. Die Kirche ist eingebettet in dieses gesegnete Land, das im Volksmund »Gottesgarten « heißt. Es ist die bekannte Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen. Zu diesem Gnadenort ziehen seit über 450 Jahren Pilger in gläubigem Vertrauen, singend und betend wallen sie die Anhöhe hinauf, zum Heiligtum der vierzehn Nothelfer, die sich bis heute großer Wertschätzung erfreuen. In der bayerischen Wallfahrtslandschaft nimmt die Basilika Vierzehnheiligen eine besondere Stellung ein.

Die Verehrung von Heiligen als Nothelfer

Wie kam es zur Verehrung dieser Heiligengruppe? Man schrieb das Jahr 1445, als am24. September ein Schäfer des einstigen Klosters Langheim eine gar geheimnisvolle Erscheinung hatte. Es zeigte sich ihm gegen Abend auf einem Acker ein kleines weinendes Kind. Dieses Kind erblickte er auch im folgenden Jahr wieder, diesmal umgeben von vierzehn Kindern, alle gleich gekleidet, halb weiß, halb rot. Das Kind in der Mitte aber sagte zu dem Schäfer: »Wir sind die vierzehn Nothelfer und wollen eine Kapelle haben, auch gnädiglich hier rasten.«

Auf den Bericht des Klosterschäfers hin hat man noch imselben Jahr an der Erscheinungsstelle ein Kreuz errichtet. Es dauerte nicht lange, bis ein erstes Mirakel bekannt wurde: Eine todkranke Magd aus Langheim wurde durch die Anrufung der vierzehn Heiligen geheilt. Die Kunde von dem Wunder sprach sich rasch herum, und so kamen fortan immer mehr Hilfesuchende ins Frankentahl, wie man die Gegend um den späteren Gnadenort einst genannt hat.

Die Nachricht von den Erscheinungen der vierzehn Nothelfer verbreitete sich in der Mitte des 15. Jahrhunderts in Windeseile im gesamten süddeutschen Raum und darüber hinaus. Bald schon kamen Pilger aus Franken, aus Bayern und Tirol, ja sogar aus Sachsen und Schlesien.

Als die kleine Kirche den Pilgerstrom nicht mehr aufnehmen konnte, entschloss sich Anno 1735 Stephan Mösinger, der Abt vom Kloster Langheim, zu einem Kirchenneubau, der ein Lobpreis auf die vierzehn Nothelfer sein sollte.

Mit der Planung der Kirche beauftragte der Bamberger Fürstbischof Friedrich Carl von Schönborn seinen ersten Baumeister, den angesehenen Balthasar Neumann. Während des Baues kam es aber zu einer großen Verärgerung, denn der Baumeister Krohne aus Thüringen hatte Neumanns Entwürfe eigenmächtig verändert. Trotzdem ließ sich Neumann bewegen, seinen Bau doch noch zu vollenden. In einer genialen Lösung schuf er nun ein Kunstwerk von europäischem Rang. In das Zentrum der Licht durchfluteten Kirche, die als Krönung der europäischen Barockkunst gilt, stellte er den Gnadenaltar mit den Figuren der vierzehn Nothelfer. 1772, nach 39-jähriger Bauzeit, war die feierliche Weihe des riesigen Gotteshauses. Weder Abt Mösinger, weder Fürstbischof Friedrich Carl von Schönborn noch Baumeister Balthasar Neumann konnten die Vollendung des großen Werkes erleben.

Der Kreis der vierzehn Nothelfer

Bei den vierzehn Nothelfern handelt es sich um einen Kreis von Heiligen, die allesamt aus dem Orient, aus der Ostkirche kommen. Die Kunde von ihnen gelangte im Mittelalter durch die Kreuzfahrer zu uns. Erste Anfänge des Nothelferkults in unserer Heimat lassen sich um 1300 in Regensburg nachweisen. Bekannt wurden die fremdländischen Heiligen aber vor allem durch die Ereignisse, die sich Anno 1445 in Frankenthal zugetragen haben.

Einer von ihnen ist St. Achatius, der in seiner Heimat Kapadozien in der heutigen Türkei im Heer des römischen Kaisers diente. Er war Christ und wurde deshalb grausam gefoltert und hingerichtet. Er gilt als Helfer in vielen Nöten, bei Streit, Verfolgung und Feuersgefahr. Am 22. Juni ist sein Namensfest.

Am 1. September steht St. Ägidius im Namenstagskalender. Dieser Heilige war ein Einsiedler und wurde nach der Legende von einer Hirschkuh mit Milch versorgt. Das trug dazu bei, dass man ihn als Patron der Jäger, der Hirten und der stillenden Mütter verehrte.

Zu den beliebtesten Heiligen in der Nothelfergruppe gehört St. Blasius. Er war Bischof in Armenien und wurde von den Soldaten des römischen Kaisers Diokletian zu Tode gefoltert. In St. Blasien im Schwarzwald werden Reliquien dieses Heiligen aus der Ostkirche verehrt.

Da er einen Buben gerettet hatte, dem eine Fischgräte im Hals steckte, wurde erzumHelfer bei Hals- und Kehlkopfleiden. Blasius hat man viele Kirchen und Altäre geweiht. Besonders bekannt ist bei uns der Heilige durch den Blasiussegen, der nach altem Brauch an seinem Namenstag am 3. Februar erteilt wird. Blasius ist der Patron der Ärzte und der Blasmusiker, die bekanntlich immer einen gesunden Hals brauchen.

Ein recht unbekannter Nothelfer ist der hl. Cyriakus, der um 300 den Martertod erlitten hat. Er soll mit siedend heißem Pech übergossen worden sein. In der Schatzkammer des Bamberger Doms verehrt man eine Armreliquie dieses Heiligen, der bei allerlei Versuchungen angerufen wird. Sein Namensfest wird am 8. August gefeiert.

Ziemlich fremd ist bei uns auch St. Dionysius geblieben. Er kam als Missionar nach Gallien. In Paris gründete er eine Kirche. St. Denis, wie Dionysius in Frankreich heißt, ist der Patron der Seinemetropole. Vom Wetter an seinem Namensfest am 9. Oktober sagt man: »Regnet's an St. Dionys, wird der Winter nass gewiss.«

Recht wenig wissen wir auch vom hl. Erasmus. Er war Bischof von Formia, einer Hafenstadt zwischen Neapel und Rom und sollum300 den Martertod erlitten haben. Der Heilige, der oft mit einer Winde dargestellt wurde, wird als Patron der Seeleute und Schiffsreisenden verehrt. Als Nothelfer hat man ihn bei Bauchschmerzen angerufen.

Dass auch der hl. Eustachius zum Kreis der Nothelfer gehört, werden wahrscheinlich nur wenige wissen. Er erregte den Zorn des Kaisers Trajan, als er sich weigerte, den römischen Göttern zu opfern. Dieser Ungehorsam kostete ihn das Leben. Von Eustachius erzählt man sich eine ähnliche Legende wie von St. Hubertus. Als er einen mächtigen Hirsch verfolgte, erschien im Geweih ein Kreuz, das hell in der Sonne funkelte. Deshalb verehren ihn die Jäger und Förster als ihren Patron. An seinem Namensfest am 20. September sagt man vom Wetter: »Wenn Eustachius weint statt lacht, Essig ausdemWein ermacht.«

Wenig vertraut ist uns ein anderer Heiliger, der in Nikomedien in der heutigen Türkei geboren worden sein soll. Es ist St. Pantaleon. Er war der Leibarzt des römischen Kaisers Maximian. Dieser ließ ihn aber, als er zum Christentum übertrat, in den Kerker werfen und grausam martern. An einen Baum gebunden, wurden ihm seine Hände auf den Kopf genagelt. Der junge Christ wurde als Patron der Ärzte, Hebammen und Kranken verehrt. Helfen sollte er vor allem bei Kopfschmerzen.

»Pantaleon warm und trocken, lasst den Bauern frohlocken«, sagt eine alte Wetterregel am 27. Juli.

Ein beliebter Namensgeber war früher St. Vitus. Er trat als Jüngling der Christengemeinde bei und wurde deshalb von Kaiser Diokletian in einen Kessel mit siedend heißem Öl geworfen. Das ist auch der Grund, warum der Heilige als Attribut immer einen kleinen Kessel bei sich hat. Viele Kirchen und Kapellen tragen in unserer Heimat seinen Namen, so z. B. in Nußdorf am Inn und in Neumarkt bei Mühldorf. In Prag erbaute man dem hl. Veit, wie Vitus auch genannt wird, im Mittelalter einen großen Dom.

St. Vitus – sein Namensfest ist am 15. Juni – hat man bei Nervenkrankheiten, epileptischen Anfällen und beim Veitstanz angerufen. Und nicht zuletzt galt er als Helfer bei Bettnässen, ein Problem, dem man früher hilflos gegenüberstand.

Eine herausragende Gestalt im Nothelferkreis ist der hl. Christophorus, jener legendäre Riese, der sich auf die Suche nach dem höchsten Herrn der Welt begab. Als ihn weder ein König noch der Teufel von ihrer Macht überzeugen konnten, suchte er Christus, und fand ihn in einem kleinen Kind, das er auf seinen Schultern über einen reißenden Fluss trug.

In dem starken Mann glaubten die angstgeplagten Menschen im Mittelalter einen Helfer gegen die Pest zu haben. Verehrt wurde der Heilige aber auch als Sterbepatron. Und schon immer galt er als der Beschützer der Reisenden, der Schiffer, Flößer und Fuhrleute. Sein Namensfest feiern wir am 24. Juli.

Überaus populär ist auch ein anderer Nothelfer: der hl. Georg. Seine Heimat soll in Kapadozien am Schwarzen Meer gewesen sein. Durch eine mittelalterliche Legende wurde er zum mächtigen Ritter, der einen schrecklichen Drachen mit seiner Lanze tötete. Die Gestalt des Drachentöters faszinierte zu allen Zeiten die Menschen. Viele Kirchen und auch Orte stehen unter seinem Patronat. Er ist der Schutzherr der Reiter und Bauern, die zu seiner Ehre am 23. April hoch zu Ross zu einer Georgikirche ziehen.

Aus dem Kreis der vierzehn Nothelfer ragen drei Frauengestalten heraus, die sich bei uns großer Beliebtheit erfreuen. Es sind dies Barbara, Margarete und Katharina.

Um das Leben der hl. Barbara ranken sich viele Legenden. Sie wird seit Jahrhunderten als Patronin aller Schwerkranken und Sterbenden und als Helferin für eine gute Sterbestund verehrt. Und bis heute ist sie die Schutzfrau der Bergleut.

Nicht minder beliebt ist St. Margaret. Sie soll als Christin von einem Drachen bedrängt worden sein, den sie aber mit dem Zeichen des Kreuzes besiegen konnte. Margaret wird als Patronin der Bauern verehrt und soll Frauen in Geburtsnöten und bei Unfruchtbarkeit helfen.

Nicht weniger populär ist Katharina von Alexandrien. Sie war sehr gescheit und verteidigte ihren Glauben einem Streitgespräch gegen fünfzig Gelehrte. Weil sie Christin geworden war, ließ sie Kaiser Maxentius auf ein mit Messern besetztes Rad binden. Deshalb erwählten sie die Fuhrleute, die Spinnerinnen, die Scherenschleifer und Wagner zu ihrer Patronin.

Und was sagt der Volksmund von den drei Nothelferinnen?

Margarete mit dem Wurm,

Barbara mit dem Turm,

Katharina mit'm zerbrochenen Radl,

das sind die drei heiligen Madln.

Die Gruppe der Nothelfer setzt sich aus vierzehn Heiligen zusammen, die, obwohl sie aus dem Osten kommen, sich auch bei uns großer Wertschätzung erfreuen. Da und dort hat man freilich die weniger populären Heiligen ausgetauscht. Ausgewechselt wurden vor allem St. Cyriakus und Dionysius. An ihre Stelle traten die Viehpatrone St. Leonhard und St. Magnus, der Kinderpatron St. Nikolaus, der Patron der Schützen und der Sterbenden St. Sebastian und der Patron der Hirten, Holzfäller und Zimmerer St. Wolfgang.

Die Verehrung der vierzehn Nothelfer ist bis heut ungebrochen. Jahr für Jahr ziehen viele Menschen in ihren Anliegen zur Gnadenbasilika Vierzehnheiligen. Nicht so bekannt ist eine andere Nothelferkirche. Es ist die kleine, äußerlich recht unscheinbare Kirche von Margarethenberg bei Altötting. Kein Geringerer als der berühmte Johann Baptist Zimmermann hat für sie vor 250 Jahren ein großes Deckenfresko geschaffen. Es zeigt die Muttergottes im Kreis der vierzehn Heiligen, die seit Jahrhunderten in vielen Notlagen angerufen werden.

Albert Bichler

32/2023