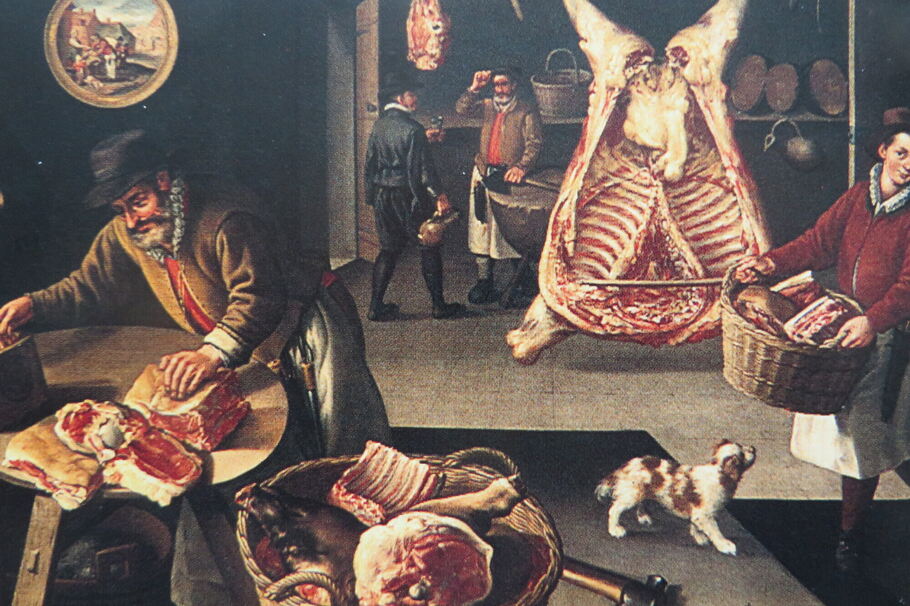

Die Verbrechen gegen das Fastengebot

Der unerlaubte Genuss von Fleisch wurde im 17. Jahrhundert mit drastischen Strafen belegt

Im Frühjahr des Jahres 1655 musste sich der damals amtierende Salzmaier Johann von Maurberger mit zwei »schwerwiegenden« Fällen befassen, die bis dato in seiner Jurisdiktion noch nicht vorkamen. Es ging dabei um den in der Fastenzeit unerlaubten Fleischverzehr, welcher in der Zeit der Gegenreformation als ein ernsthaftes Verbrechen eingestuft wurde. Die beiden Vorfälle, die strafrechtlich abzuhandeln waren, erscheinen uns zwar heutzutage reichlich geringfügig, beschäftigten damals aber die gerichtlichen Instanzen bis hinauf zur kurfürstlichen Hofkammer. Der Papieraufwand hin und her war erheblich. Schließlich entstand ein Akt, der bei einem Mordfall nicht umfangreicher hätte ausfallen können. Der Sachverhalt wäre an sich schnell erzählt, hätte er nicht damals gegen Ende der Regierungszeit des bigotten Kurfürsten Maximilian I. ein solches Ausmaß an Groteske angenommen.

Im ersten Fall ging es um den ehemaligen Salinenbediensteten, Gnadenrentner oder Provisor Peter Hueber vulgo »Bachs«. Dieser kaufte in der österlichen Fastenzeit beim Bauern Unkner in Wörglham ein Kälblein, um es zu schlachten, das Fleisch einzupökeln und schließlich zu räuchern, »zu suren und aufzuselchn«, wie er es nannte. Wahrscheinlich erregte bereits der Kauf und mehr noch die Schlachtung inmitten der Fastenzeit einiges Aufsehen, als aber dann auch noch der Geruch von gesottenem Fleisch aus der Wohnung drang, da war es um den sprichwörtlichen Zusammenhalt, den man der Salinengemeinde immer nachsagte, geschehen. Hier nahm sich einer das heraus, auf welches man selber bei angedrohter Strafe schweren Herzens verzichten musste. Es ist aber auch eine angeordnete Bespitzelung nicht ganz auszuschließen, denn das organisierte Denunziantentum war Teil der Politik des Landesherrn, noch dazu in einem wirtschaftlich so wichtigen Bereich, wie es die Saline war. Jedenfalls dauerte es nicht lange, da erfuhr der Salzmaier von den belastenden Fakten und lud umgehend den Fastengebotsübertreter zum Verhör vor »habe ich gleich vor mich khomen lassen und Examiniert«. Der Gnadenrentner hatte den ihm zur Last gelegten Vorwürfen wenig entgegenzusetzen und gab so etwas wie ein nachvollziehbares Geständnis zu Protokoll.

Er hätte, wie schon erwähnt, beim Unkner in Wörglham ein Kälbl, welches ein Gewicht von 29 bis 30 Pfund hatte, für den Preis von 46 Kreuzern gekauft, geschlachtet und in das Fass geschlagen. Die Füße und den Kopf, die ja zum Räuchern nicht taugen, hatte er zusammen mit seiner Tochter Katharina und den kleinen, unmündigen Kindern eine Woche später aufgegessen, da sie sonst verdorben wären. Dazu kam noch, dass just in dem Moment als sie beim Essen waren, zufällig der Seilergeselle Wolf Keller in ihre Wohnstube trat und »es ebenfalls mit ihnen hielt und hat fleisch gessen«. Hueber hätte nicht geglaubt, dass dies eine solch verbotene Untat wäre, die gleich eine Strafe nach sich ziehen würde. Die Versündigung gegen das kirchliche Gebot aber war ihm dennoch bewusst, weshalb er hernach gebeichtet hatte, um die Absolution zu erhalten. Seine Aussage bewirkte, dass sich nun weitere Personen in den Fall hingezogen sahen. Der Bauer Unkner, der ein Kalb mit zu geringem Gewicht verkaufte und eben auch der Seilergeselle Keller, der angeblich zufällig, eher aber vorsätzlich am Kalbskopfmahl teilnahm. Eine Woche später rückte ein neuer, ähnlicher Fall in den Fokus des salinarischen Amtsgeschehens. Die hochschwangere Ehefrau des Salinenküfers Hans Hueber (möglicherweise verwandt mit dem Vorgenannten, zumindest im gleichen Haus wohnend) hatte es » in der anderten Fastenwoch so nach Fleisch gelustet«, dass sie in die Stadt hinaufging und beim Metzger Grätl 3 Pfund Kalbfleisch kaufte. Wie schon im vorbeschriebenen Fall, konnten auch hier die übrigen Familienmitglieder der sündhaften Versuchung nicht widerstehen und beteiligten sich am Verzehr. Der Gatte holte umgehend die kirchliche Vergebung ein, und hatte »solch unrecht thun albereit gebeichtet.« Auch diesmal weitete sich der Kreis der Straffälligen aus, denn der Grätlmetzger hätte in dieser Fastenwoche gar kein Fleisch verkaufen dürfen »weil es ihm verboten und nit erlaubt, zu dieser Zeit Fleisch zu verkaufen«. Nur war es nicht der Grätl, der der Hueberin das Kalbfleisch verkaufte, sondern sein Berufskollege Martin Hallerbrucker. Mit diesem speziellen Vergehen eines bürgerlichen Handwerksmeisters wurden nun Bürgermeister und Rat der Stadt konfrontiert, die nun ihrerseits im Rahmen der ihnen zugeordneten Niedergerichtsbarkeit den Metzger abzuurteilen hätten sollen. Hallerbrucker erklärte, dass nicht er das Fleisch verkaufte, sondern seine Stieftochter, die sich mit dem Büchsenschifter Vachenauer im Ehestand befand. Deren vorgegebene Unbedarftheit war zwar nicht ganz glaubhaft, man ließ es aber dabei bewenden und verlegte den Fokus mehr auf denMetzger selber, der das verbotene Fleisch »auszegeben nit bestehen (will), sondern auf auf seyne leith hinyber schieben wolle«. Da Hallerbrucker ein Geständnis verweigerte und auch keinen Bürgen (Zeugen) vorweisen konnte oder wollte, nahm man ihn in Beugehaft, »wurde in die Gehorsamb geschafft und darin ein zeitlang enthalten«. Trotz aller Ungemach, die der Arrest bereits hervorbrachte, blieb der beschuldigte Metzger hartnäckig bei seiner Unschuldsversion und wollte sich lieber rentmeisterlich vorschreiben lassen, als ein Schuldeingeständnis zu leisten. »…hat er angelobt, sich Ihrer Gnaden Herrn Rentmaister ze stellen.« Doch dazu kam es offenbar nicht. Salzmaier Maurberger erkannte schnell, dass die Vergehen seiner »Ärztleut« an den bestehenden Fasten- und Abstinenzgeboten so schwerwiegend waren, dass seine Juriskompetenz nicht mehr ausreichte und gab die Strafsache an das Traunsteiner Pfleggericht weiter. Im Einvernehmen mit dem Salzmaieramt wurden dann auch die Urteile gefällt. Der Pflegsverwalter Johann Ulrich Schned stellte fest, dass in keinem der vorliegenden Fälle eine Geldstrafe verhängt werden kann, »…weilen khein Geltstaff in vermögen, als denen armen Tropfen, in ansehung ihrer vorgebrachten Entschuldigung und nott, das sie die sach als grobe Unbedachtsame Leith nit recht verstehen.« Also lief zwangsläufig alles auf Leib- und Ehrenstrafen hinaus.

Der Seilergeselle Wolf Keller, dem man den vorgebrachten rein zufälligen Besuchumdie Mittagszeit nicht ganz abnahm, wurde, »da selbiger nichts hat oder vermag, als wie er geht und steht« zu 8 Tage bei Wasser und Brot mit angeschlagenem Springer verurteilt. Die beiden Hueber mussten je 3 Tage bei Wasser und Brot im Gefängnis verbringen und wurden während dieser Zeit ebenfalls am Springer angekettet. Die »Weibsbilder«, (ob schwanger oder nicht ) wurden in die Halsgeige eingespannt, »damit sie solchergestalt für diesmal gerichtlich abbissen.«

Dem sei hinzugefügt, dass das Anschlagen an den sog. Springer, einer Eisenstange mit kurzen Fußketten, die nur ein tölpelhaftes Hopsen zuließen, über den begleitenden Ansehensverlust hinweg eine äußerst unangenehme, wenn nicht gar schmerzhafte Tortur war. Und dies 3 oder gar 8 Tage lang. Im Regelfall musste amSpringer angekettet auch die täglich anfallende Arbeit verrichtet werden. In »die Geigen geschlagen zu werden« war ausschließlich Frauen vorbehalten.Eine Verurteilte musste mit diesem üblen Foltergerät oft tagelang an stark frequentierten Plätzen stehen und war dem gaffenden Publikum ausgesetzt. Eine Ehrenstrafe, die oftmals

eine lange Wirkung hatte. Mit diesen exemplarischen Strafzumessungen sahen sich die Delinquenten nun gleichgestellt mit Dieben, Landstreichern und Ehebrechern. Doch damit sollte die Geschichte noch nicht ausgestanden sein. Um der Gesetzestreue Genüge zu leisten, fragte der Pflegsverwalter bei der Hofkammer in München an, ob diese Straftaten nicht auch noch rentmeisterlich vorgeschrieben werden müssten. Nachdem nun die Hofkammer der Fälle ruchbar wurde, nahmen die Dinge in der obersten Gerichtsetage neue Fahrt auf. Der Rentmeister des Oberlandes Johann Albrecht von und zu Haimhausen wurde umgehend in Kenntnis gesetzt. Rentmeisterlich abgeurteilt zu werden, hätte für die straffälligen Saliner unvorhersehbare Folgen haben können. Offensichtlich zeigte aber von Haimhausen keine besondere Neigung, den Fällen tiefgründiger nachzugehen. Es ist anzunehmen, dass ihm die bereits verbüßten Strafen ausreichend erschienen. Da aber der Hofrat bereits mit den Dingen befasst war, schlug der Rentmeister vor, eine Petition zu verfassen und an den Hofrat abzusenden. Diese Petitionen erreichten in der Regel auch den Kurfürsten. Und dieser war bekannt dafür, dass er bei Nichteinhaltung seiner religiös motivierten Mandate und Maßregelungen unberechenbar reagieren konnte.

Nun galt es ein Bittschreiben zu verfassen, das a.) die Ahnungslosigkeit beider Hofmarks-Untertanen betonen und b.) ihre Vergehen in ein etwas günstigeres Licht rücken sollte. Die Straffälligen waren aber allesamt nicht in der Lage, etwas Vernünftiges zu Papier zu bringen, dies übernahm dann für sie der Traunsteiner Gerichtsschreiber. Er war erfahren genug, um ein solch wichtiges Schriftstück wirkungsvoll und einigermaßen amtsstilistisch zu verfassen. In beiden Fällen hob er deren Verdienste um das Salzwesen hervor und erwähnte ausdrücklich deren Unwissenheit, was Recht und Ordnung anlangte.

»Wann nun Gnädigster Churfürst und Herr, wür ja ainmal, als gemaine unverständige Leith, uns nit eingebilt, das diese laider durch uns verworchte Dellicta allso weith und zu entsetzung unserer Ehrn dringen sollte, zu mahlen das Verbrechen nur einmal….beschehen.«

Diese Ausweitung zu einem staatsbewegenden »Verbrechen« wegen ein paar Bissen Kalbfleisch war also damals schon bemerkenswert, umso weniger ist sie in heutiger Zeit begreifbar. Es konnte also nur eine, die rechtsprechenden Gemüter positiv berührende, Supplikation die Vorwürfe etwas entschärfen und das Schlimmste verhindern. Um diesen Zweck zu erfüllen, musste natürlich auch die Situation einer armen, kinderreichen Familie hinreichend geschildert und in eine solche Bittschrift mit hineingeschrieben werden. Bei den Fassbinder Hans Hueber gipfelte der Text in der Befürchtung, eine rentmeisterliche Verurteilung und Bestrafung würde seine Arbeitslosigkeit zur Folge haben, da er seine Anstellung in der Saline verlieren würde. »…und da bey Euer Churfürstlichen Durchlaucht Ich Hans Hueber als ein Handtwerks man, solch Rentmaisterische straff nit begeben, Ich sye einmal mit Waib und clain Unerzogenen Khindern an den Petlstab, armbselig, (geraten würde) dann mich die khueffer nit mehr gedulten, auch anders nit kindig bin.« Es war in der Tat so, dass ein Salinenbediensteter, gleich welchen Standes, gut beleumundet sein sollte. Die Aberkennung der Gnadenrente war ein lebenslang gefürchtetes Damoklesschwert, das über allen Salinern schwebte. Neben dem sozialen Totalabsturz, war auch der Ehrverlust eine begründete Befürchtung, die in den beiden Fällen anscheinend auch vom Salzamt ernst genommen wurde. Soweit sollte es bei den eigenen Leuten nicht kommen, zumal es den Beteuerungen zufolge bei dieser einmaligen Entgleisung wohl bleiben wird. »…. das solches Verbrechen (ich) die Zeit meines Lebens (ver)hieten will,« wie es z. B. Peter Hueber zum Ausdruck brachte.

Nach Vorschlag des Rentmeisters, sollten die Bittsteller mit ihren Petitionen persönlich beim Hofrat erscheinen. »Sie sollten hieher khommen und bey dem Churfürstlichen Hofrath anhalten, villeicht mechten sie auch gnad bekhommen khünden.«

Ob die »Straftäter« die damals beschwerliche und auch kostspielige Reise in die Kurfürstliche Hauptund Residenzstadt auf sich nahmen, um persönlich um Gnade zu erbitten, bleibt unerwiesen. Man darf es aber berechtigt annehmen und man darf auch eine Begnadigung in allerhöchster Instanz vermuten, denn es gibt keinen weiteren Schriftverkehr mehr. Möglicherweise hatte der greise und mittlerweile entscheidungsmüde Landesherr mit einem eigenhändigen Federstrich die Sache beendet, oder wie er es allzu gerne tat, mit einer huldvollen Randbemerkung die Petition an die Hofkammerbeamten zurückgereicht.

Die Standesungleichheit der damaligen Bevölkerung in Stadt und Salinenbezirk ergibt sich bereits aus einem Verzeichnis aus dem Jahr 1642, in dem festgelegt wurde, wer in der Fastenzeit Fleisch essen durfte. Diese Bevorteilung genossen der Salzmaier und dessen Ehefrau, der amtierende Pflegsverwalter samt Gattin, die Frau des Salzamtsgegenschreibers, die Frau des Amtsbürgermeisters, die Frau des Salzamtskassiers und eine weitere Gattin eines höheren Beamten. Für dieses elitäre Beamtentum wurde das strenge Fastengebot aufgehoben, bzw. trat gar nicht in Kraft. Schwangeren Beamtengattinnen wurde der Fleischkonsum während der Fastenzeit ohnehin erlaubt. Derartige Privilegien mussten natürlich zwangsläufig das Unverständnis des gemeinen Volkes hervorrufen und zu den beschriebenen »Vergehen« führen, denn wenn »Diese« es dürfen, warum sollteman es ihnen nicht gleichtun.

Albert Rosenegger

Quellen: Staatsarchiv München, Saline Fasz. 4/16-21 StATS: Ratsprotokoll, 1655, fol. 57 Kuisle Anita, Hoffen auf allerhöchste Gnade, in: SALZ, MACHT, GESCHICHTE, Aufsätze, LA1995. StATS: A XIV, 13/2 StATS: A VII, 40/6 StATS: A VIII, 3/9

11/2023