Die Saliner waren keine Heiligen

Die »Entfremdung« von Salz, Holz und Eisen – Teil II

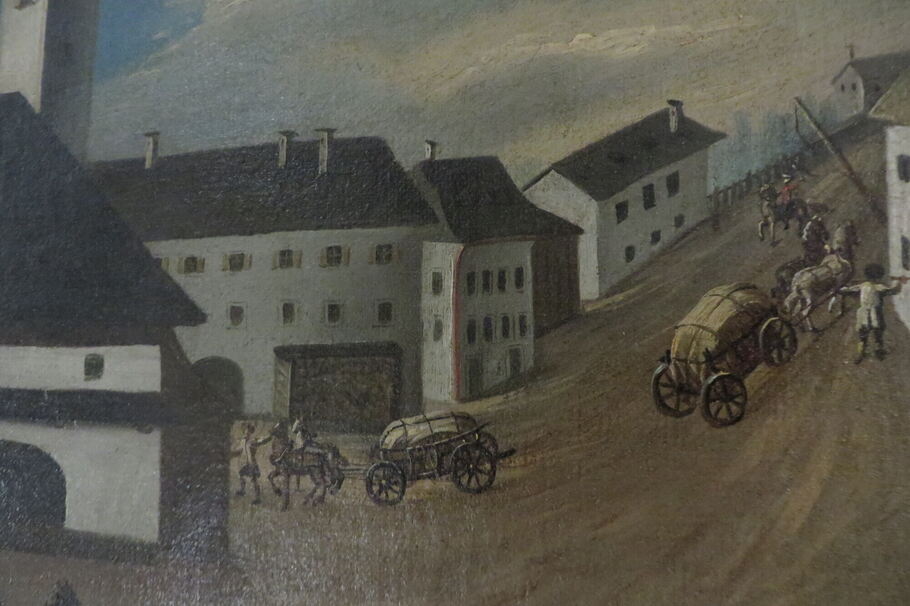

Ein ständiges Ärgernis, mit dem sich das Salzmaieramt über alle Zeiten hinweg zu befassen hatte, war der Diebstahl von Salz und Holz, der in einigen Fällen ein geradezu hochkriminelles Ausmaß annahm.

So sehr die Salinenamtsleute auch mit strengen Androhungen und Überwachungen das kostbare, landesherrliche Gut vor illegalen Übergriffen schützen wollten, es gelang ihnen nur unzulänglich. Die Aussicht auf einen »gutbezahlten Nebenverdienst« konnte auch durch abschreckende Strafmaßnahmen nicht eingedämmt werden. Die Entfremdung von salinaren Eigentum, von Salz, Triftholz und gelegentlich auch von Pfanneisen war allgegenwärtig, oft genug nur in Form von spontanen Gelegenheitsdiebstählen geringen Ausmaßes, hin und wieder aber auch in gut organisierter Art im größeren Stil.

Wegen Entwendung bzw. Veruntreuung von neun Salzscheiben wurde 1664 der Salzführer Mathias Hörzinger aus Kirchensur von den Gerichten vernommen. Hörzinger hatte eine komplette Salzfuhre in Wasserburg nicht ankommen lassen, dafür längere Zeit in einem verborgenen Winkel in seinem Haus »zwischengelagert«, wohl in der Hoffnung, dass es dem Salzverrechner im kurfürstlichen Salzamt zu Wasserburg nicht auffällt. Dem wurde aber der fehlende Eingang bald ruchbar und er holte daraufhin Nachfrage beim Salzmaieramt in Traunstein ein. Sogleich gerieten der dortige Salzausfertiger Ertl und der Salzstosser Pfunzner in den Verdacht der Untreue. Diese konnten allerdings nachweisen, dass sie die abgängigen Scheiben dem Hörzingersohn Adam rechtmäßig verladen hatten. Nun wurde Hörzingers Haus

in Kirchensur »umgedreht«, wobei auch bald die hinterhaltenen Salzscheiben mit dem Brandzeichen der Traunsteiner Saline zum Vorschein kamen. Acht Scheiben waren unberührt, der Inhalt der neunten Scheibe war nur noch zu 2/3 vorhanden, ein klares Indiz dafür, dass der Schwarzhandel bereits angelaufen war.

Die beiden dringend der Tat verdächtigten Vater und Sohn Hörzinger tischten bei den Vernehmungen höchst abenteuerliche Märchen auf, die jeglicher Glaubhaftigkeit entbehrten. Alles Ableugnen half letztlich nichts, Vater und Sohn Hörzinger wurden verhaftet, dem Malefiz überantwortet und konnten geharnischte Strafen erwarten. In einem anderen Fall war eine ganze Salinerfamilie aus der Au in eine Diebstahlsgeschichte verwickelt. »Josef Hueber, gar 30 Jahr alt, sonst nennet mann ihme den Pfeiffer, so mann ihme von Jugend auf darum gebracht, weill Er auf Schweibel (Schwalben) pfeiffen kinndt. Würdt auch genennt Spitznudl, welch namen sein Vatter auch hat, ohne zu wissen warumb«.

Des Spitznudls krimineller Lebenslauf war in der jüngsten Vergangenheit einmal ausreichend genug, um ein dreistündiges Historientheater auszufüllen. Hier nun ein kurzer Abriss, der sich aus einem ganzen Bündel von Salzamtsakten erschließt.

Es war unter den Salinern traditioneller Brauch, Spitznamen zu vergeben. Josef Hueber hatte gleich zwei bekommen, den einen auf Grund seines Schwalbengezwitschers, welches er anscheinend treffend nachzuahmen verstand und eben »Spitznudl«, den er von seinem verrenteten Vater übernommen hatte und nun weitertrug. Spitznudl war, wie wir heute sagen würden, ein Wiederholungstäter. Als er im Mai 1757 vor dem Pfleggericht vernommen wurde, weil er auf frischer Tat ertappt wurde, wie er ein paar Säcke Salz nächtlicherweile zum Gasthaus des Friedl Großglettner karrte, um sie dort so lange zu verstecken, bis er mit den Einkehr haltenden Salztransporteuren ins »Geschäft« kommen konnte. Dies ging allerdings schief, denn der aufmerksame Friedlwirt kam dem Schwarzhandel auf die Schliche und verständigte den Amtmann. Bei der ersten Vernehmung kamen auch gleich Spitznudls Vorstrafen zu Tage. Einst hatte er in einer Sieden das Feuer ausgehen lassen, die Pfanne geöffnet, um sie nach deren Abkühlung dem Schmied in Erlstätt zu verkaufen. Außerdem hatte er dreimal altes (Pfann)Eisen zur Stadt hinaus zum dortigen Eisenhändler gebracht. Für diese Delikte hatte er damals »malefizisch«, also mit hohen Strafen abbüßen müssen, was ihn aber nicht davon abhielt, kurze Zeit später erneut straffällig zu werden.

Man könnte es vergleichsweise als ein Bagatelldelikt bezeichnen, als er aus dem Fischkalter der Salzmaierwitwe einige Forellen herausfischte, um seiner hungernden Familie eine Mahlzeit zu bescheren. Die Obrigkeit hatte dafür aber wenig Verständnis übrig, sperrte den Schwarzfischer drei Tage im Amtskerker ein und verpasste ihm täglich jeweils 15 Karpätschstreiche über den nackten Buckel.

Nun stand er also wieder mit deutlich angeschlagenem Leumund vor dem Richter, beklagte seine Mittellosigkeit unter der sein Ehegespons und seine beiden unmündigen Kinder zu leiden hätten und verwies darauf, dass für ihn selber nie Geld übrig gebliebenwäre, wenn er nicht manchmal zu unerlaubten Mitteln gegriffen hätte. Da war aber dann noch etwas, was dem Vernehmen nach arg zu Buche schlug. Ein Jahr zuvor war er schon einmal wegen »entfremdeten Salzes« in Gemeinsamkeit mit seinen Brüdern Peter und Anton im Amtshaus in Haft gelegen. Damals hatte man für das untreue Geschwistertrio eine ziemlich fiese Tortur angewandt, in dem man sie drei Tage hintereinander mit einem vorzuhaltenden Salzsack auf dem Bock (Kantholz) sitzen hat lassen. Abschreckend gewirkt hatte die äußerst schmerzhafte Strafmethode weder bei Spitznudl selber, noch bei seinen Brüdern.

Nun wurde ihm der nächtliche Einbruch in den Salzstadel und das entwendete Salz, welches wie bereits erwähnt, beim »Friedl auf der Au« versteckt wurde zur Last gelegt. In weiser Voraussicht auf das zu erwartende Leugnen des Delinquenten, eröffnete ihm der Pflegsverwalter gleich zu Anfang die Aussicht auf Hafterleichterung, wenn er wahrheitsgemäß den Ablauf des Verbrechens schildert. Auf dieses Angebot ging Spitznudl schließlich ein. Er gestand, dass er sich in den Salzstadel einsperren hatte lassen, später zwei Säcke vorbereitet und bei beginnender Dunkelheit das relativ uneinsehbare Stadeltor zur Kapelle hin mit einem Dietrich, den er für diesen Zweck von seinem gleichnamigen Vetter aus Rosenheim erhalten hatte, öffnete. Das Tor hatte er danach nur angelehnt und war anschließend auf einen Trunk zum Wirt Kallersperger in die Stadt hinaufgegangen. Dort verblieb er (wohl eines Alibis wegen), bis dieser zusperrte, ging daraufhin nach Hause, um sich, wie er sagte, etwas niederzulegen. Um 2 Uhr nachts begann dann der eigentliche Raubzug. Gleichsam wie der Dieb in der Nacht schlich er sich durch das unverschlossene Tor in den Salzstadel, hatte in hektischer Eile »2 Säcke mit graben (grauen) Salz abgefillet« und im Schutze der Dunkelheit zum Friedlwirt gekarrt, um dort mit den ankommenden Bauern und Salzführern handelseins zu werden. Der weitere Verlauf ist eingangs schon geschildert worden.

Leider fehlt dem Akt das Urteil. Es ist aber anzunehmen, dass Josef Hueber, volgo Spitznudl, schwerste Kerkerstrafen zu erwarten hatte, wenn nicht Schlimmeres. Auf den Sudhauslisten erscheint er nachfolgend nicht mehr.

Albert Rosenegger

Quellen: Staatsarchiv München, Saline, Fasz. 4/16-21.

Teil I in den Chiemgau-Blättern Nr. 5 vom 3. Februar 2024, Teil III in den Chiemgau-Blättern Nr. 7 vom 17. Febraur 2024

6/2024