Die Römersteine von Chieming

Entstehung – Fundorte – Verbleib

Von den zahlreichen Bodendenkmälern, die während der Römerzeit (15 von bis 488 nach Christus) in Chieming gesetzt wurden und in der vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege geführten Liste der Bodendenkmäler im Landkreis Traunstein aufgelistet werden, sind nur wenige erhalten geblieben. Eindrucksvolle Zeugnisse sind mehrere Weihesteine aus dem 2. und 3. Jahrhundert nach Christus, die dem keltisch-römischen Wassergott Bedaius und den Alaunen gewidmet waren. Alle Weihesteine wurden am 15. Mai, den Iden des Monats, gestiftet. Dieser Tag war ein Festtag des Jupiters. Da das Heiligtum dieser Gottheit in Bedaium (Seebruck) nahe am Chiemsee stand, wird vermutet, dass es sich bei Bedaius um eine Personifizierung des Chiemsees handelte. Obwohl dieser keltische Gott in römischer Zeit im Chiemgau verehrt wurde, ist kaum etwas über ihn bekannt. Er wird nur auf etwa einem Dutzend Weihesteinen dargestellt, die in der Umgebung des Chiemsees gefunden wurden. Bedaius wird in diesen Inschriften als der »Erhabene« (augustus) und »Heilige« (sanctus) bezeichnet. Er wird zusammen mit Arubianus, der dem Jupiter gleichgestellt wurde, und mit den Alounae (Nymphen oder Muttergottheiten) genannt. Der Kult des Gottes erlosch schon im Laufe des 3. Jahrhunderts. Der letzte Weihestein datiert aus dem Jahre 241 nach Christus. Ein altarförmig gestaltetes Grabdenkmal aus dem 3. Jahrhundert und ein Meilenstein von der Via Julia ergänzen die Liste der Bodendenkmäler, über deren ursprüngliche Standorte es keine Angaben gibt.

Die Weihesteine standen in Gutshöfen und Villen und trugen knapp formulierte Inschriften mit den Namen der Gottheit und des Stifters, der Anlass der Weihung wird, außer bei dem Grabmonument, selten genannt. In Chieming weihten mehrere Duumvirn, meistens amtierende Bürgermeister von IUVAVUM (Salzburg), dem Bedaius einen Altar. An den Straßen standen Meilensteine, die fast jeder der dort zur Verkehrsüberwachung eingesetzten Soldaten nach dem Ende seines Dienstes dem Jupiter widmete. Die Errichtung fast aller Steine konnte zeitlich anhand der Namen und Funktion der Stifter und der beiden amtierenden Consuln bestimmt werden, die alle zwei Jahre vom Kaiser neu ernannt wurden.

Nach dem Abzug der Römer vergingen einige Jahrhunderte bis zum Fund der Steine oder ihrer Fragmente. Bei Einfällen der Germanen ab der Mitte des 3. Jahrhunderts wurde fast die gesamte Bebauung zerstört und nicht wiederaufgebaut. Archäologische Funde aus dieser Zeit sind kaum vorhanden und erst ab der Mitte des 6. Jahrhunderts wieder nachweisbar. Viele Steine wurden vermutlich bei den Überfällen der Awaren beschädigt, später als Baumaterial verwendet und können daher funktions- und altersmäßig nicht mehr genau zugeordnet werden.

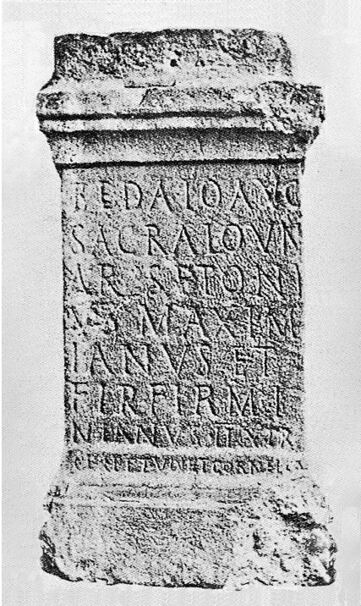

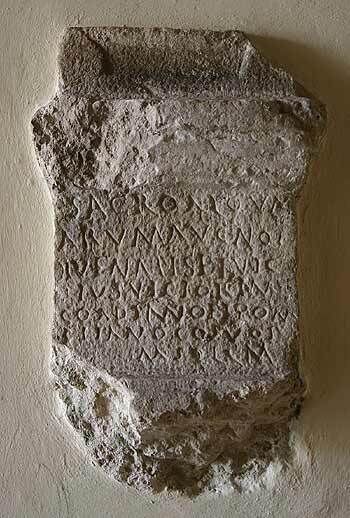

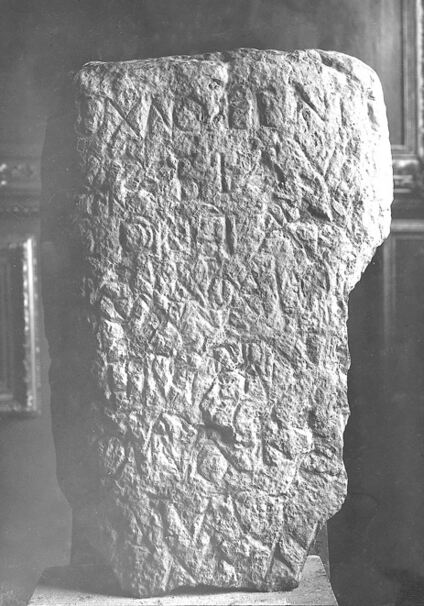

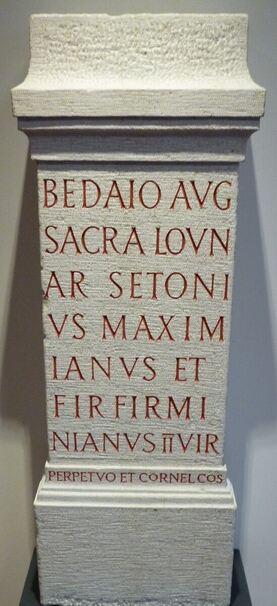

Abb. 1: Beim Abbruch der in der Markstatt gelegenen Peterskirche wurde 1812 ein Altar für den Gott Bedaius und die Alaunen (Schutzgottheiten der Salzquellen) geborgen, den die Duumvirn Setonius Maximianus und Firmius Firminianus während des Consulats des Perpetuus und des Cornelius 237 nach Christus gestiftet hatten. Das Material war aus Kalkstein, die Höhe betrug 3'11'', die Breite 1'4‘‘. Der Stein kam 1816 in die Arch. Staatssammlung nach München, wo er im 2. Weltkrieg verloren ging. Ein weiteres als Baustein verwendetes, ähnliches Monument aus der Peterskirche kam 1824 nach München und ging dort ebenfalls im Krieg verloren.

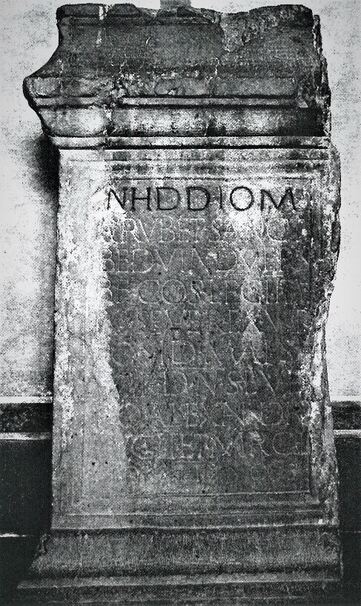

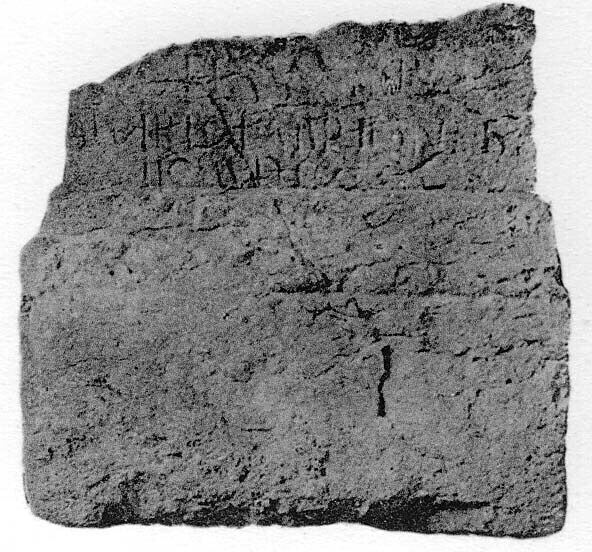

Abb. 2: Im Portal der Kirche St. Johann in Stöttham wurde 1814 ein Gelübdestein gefunden, der 225 nach Christus von Vendius Verus, einem vom Consul begünstigten Soldaten der 2. frommen, getreuen Severianischen Legion aufgrund eines Gelübdes am 15. Mai im 2. Consulatsjahr des Alexander Severus und des Mitconsuls Marcellus zu Ehren des göttlichen Kaiserhauses dem Arubianischen Jupiter und dem heiligen Bedaius gesetzt wurde. Vendius Verus war etwa 40 Jahre alt und hatte eine Funktion als Zöllner. Die zeitliche Einordnung lässt darauf schließen, dass er weit herumgekommen war und offensichtlich genügend Geld hatte, um den Weihestein setzen zu lassen. Das Material war aus Kalkstein, die Höhe betrug 3', die Breite 1'5''. Der Stein kam 1816 in die Arch. Staatssammlung nach München, wo er im Krieg verloren ging.

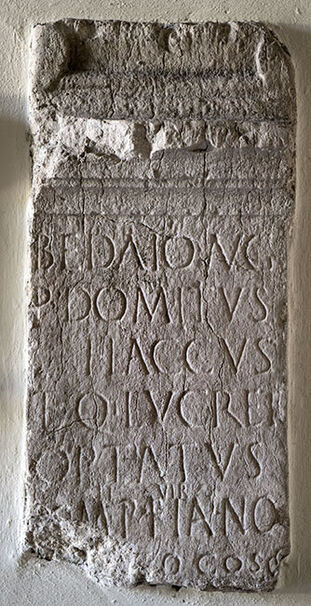

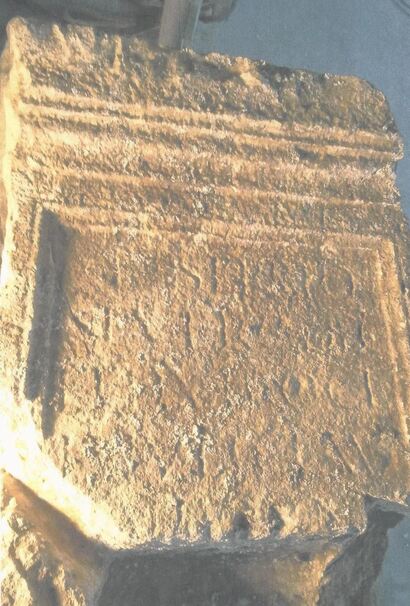

Abb. 3: Die meisten Funde wurden ab März 1882 bei Abbrucharbeiten in der Pfarrkirche St. Maria-Himmelfahrt in der Ortsmitte von Chieming geborgen. Der am Hochaltar gefundene Weihestein war von den Duumvirn Publius Domitius Flaccus und Quintus Lucretius Optavus dem göttlichen Bedaius gewidmet, als Pompeanus und Avitus Consuln waren (209 nach Christus). Der archäologisch sehr interessierte Pfarrer Conrad Korntheuer hatte diesen und zwei weitere Weihesteine beim Abbruch entdeckt und in den Kirchenneubau einmauern lassen, wo sie erhalten blieben.

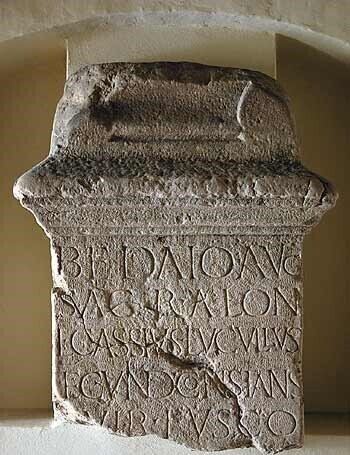

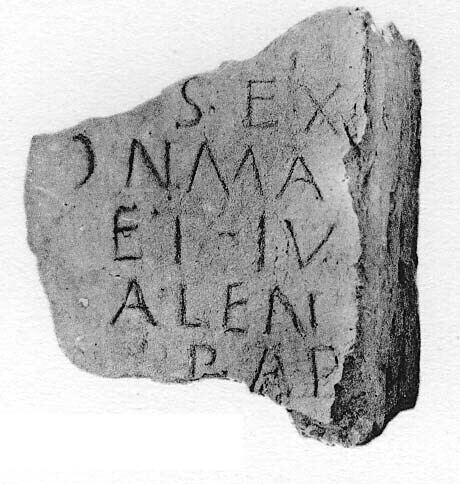

Abb. 4: Dem göttlichen Bedaius und den Alaunen errichteten Lucius Cassius Lucullus und Gaius Vinius Constans, die Duumvirn im 2. Consulat des Fuscus und dem des Dexter waren, ein Monument (225 nach Christus). Der Stein wurde ebenfalls beim Abbruch der Pfarrkirche geborgen.

Abb. 5: Der Gottheit der hehren Alaunen errichteten Nonius Juvenalis und Lucius Vigius Victorinus im Consulat des Gordianus und Pompejanus einen Weihestein (241 nach Christus) und erfüllten damit ein Gelübde. Der Stein wurde beim Abbruch des nördlichen Seitenaltars der Pfarrkirche geborgen.

Abb. 6: Hinter dem Hochaltar der Pfarrkirche wurden 1882 Fragmente eines Steins von 152 nach Christus gefunden, der verschollen ist.

Abb. 7: Von Pfarrer Gallinger wurde 1858 unter der Stiege des Pfarrhofes im Schloss Neuenchieming ein Weihestein aus der Zeit 153 bis 246 nach Christus gefunden, der Namensreste heidnischer Götter enthielt. Der Stein ist verschollen. Stifter waren vermutlich höhere Verwaltungsbeamte aus dem Senatorenstand.

Abb. 8: An der Einmündung der Theresienstraße in die Laimgruber Straße wurde bei Straßenbauarbeiten im September 2014 beim Versetzen der im 18. Jahrundert errichteten Lourdeskapelle im Fundament ein Grabstein geborgen, der einem Publius Seppius Severus und seiner Ehefrau gesetzt worden war. Die Inschrift nennt nicht nur die Namen der einzelnen Familienmitglieder, sondern auch die politische Funktion des Familienvaters. Publius Seppius Severus bekleidete im 2. Jahrhundert nach Christus zwei der höchsten Ämter (Stadtrat und Bürgermeister) von IUVAVUM. Offensichtlich zählte die Familie der Seppii zur aristokratischen Oberschicht Noricums und könnte ein Landgut nahe der Straße von Salzburg nach Augsburg besessen haben. Wahrscheinlich wurde im Zuge der Christianisierung der aus Untersberger Marmor gehauene Stein auf den Kopf gestellt und als christliches Marterl umgearbeitet. Die pyramidenförmige Bekrönung wurde abgeschlagen und der Stein auf den Kopf gestellt, umdie römische Inschrift unlesbar und das Heidnische unwirksam zu machen. Zusätzlich wurde eine Nische eingemeißelt, die vermutlich ein Kreuz oder eine Heiligenfigur aufnahm. Regenablaufrinnen an der Nische begünstigten das Eindringen von Wasser. So entstanden im Laufe der Zeit tiefe Risse im Kalkstein, die eine sichere Standfestigkeit nicht mehr garantierten. Daher wurde er als Grundstein des Fundaments einer Kapelle verwendet in der Hoffnung, die Schutzkräfte des altehrwürdigen Steines auf die neue Bittstätte zu übertragen. Dem raschen Eingreifen des Ortsheimatpflegers Hubert Steiner bei der Ausgrabung ist der Erhalt des Bodendenkmales zu verdanken.

Das Fragment eines 1831 auf dem Unterwirtsanger in Chieming gefundenen Meilensteins, der von der Römerstraße bei Arlaching nach Seebruck stammte, wurde 1891 dem Heimathaus Traunstein übergeben und ist dort eingemauert. Dieser Stein sollte Reisenden die Entfernung von dem Standort des Steins zur nächstgelegenen Stadt in Meilen (1 Meile circa 1,5 km) anzeigen. Die Inschrift nennt Kaiser Konstantin, der von 306 bis 337 nach Christus regierte.

Carl Romanus Weishaupt, königlich-bayerischer General, der den genauen Straßenverlauf zwischen Erlstätt und Seebruck festgestellt hatte, berichtete 1833 in den bayerischen Annalen von einem Römerstein, den er als Baustein im Neubau eines Bauern entdeckt hatte. Gemäß der Inschrift soll er als Dank an die Götter und die Anrufung ihres Wohlwollens entweder von einem milite (Soldaten) für den Straßenbeschützer Merkur oder von einem militum tribuno (Kohortenchef) für den Kriegsgott Mars gestiftet worden sein. Der Stein ist verschollen.

Über weitere Funde und deren Übergabe an die Archäologische Staatssammlung in München wird in mehreren Schriftstücken des Landgerichts Traunstein berichtet. Diese Fundstücke wurden wahrscheinlich im 2. Weltkrieg zerstört.

Abb. 10: Erhalten geblieben sind vier Römersteine, darunter drei in der Pfarrkirche gefundene Weihsteine, die im Glockenturm der Kirche zu besichtigen sind. Der an der Laimgruber Straße freigelegte Grabstein steht nach der Restaurierung im Eingangsbereich des Rathauses.

Abb. 11: Nachbildungen des in der Kirche von Stöttham gefundenen Weihesteins und des Meilensteins von Arlaching wurden im Rahmen des Leader-Projekts »Römerregion Chiemsee« unweit der Straße nach Schützing errichtet.

Abb. 12: Eine Nachbildung des in der Peterskirche gefundenen Weihesteins kann im Haus des Gastes besichtigt werden.

Weitere Informationen zu Denkmälern in Chieming werden bei den allwöchentlichen Dorfführungen vermittelt.

Literatur und Fotos:

Karlheinz Schuster,

Chronik von Chieming, 2021

47/2024