Die Gans mit den drei gekrönten Köpfen

Ein Beitrag zu den Adelsgeschlechtern in der Stadt Traunstein

Die Heraldik gotischer Grabplatten birgt gelegentlich rätselhafte Motive. Ein solches begegnet uns im Chiemgau an zwei unterschiedlichen Orten, die aber der geschichtliche Kontext zusammenführt – es ist das Motiv von der Gans mit den drei gekrönten Köpfen.

Tiermotive aus der Sagenwelt der Antike in mittelalterlichen Wappen sind an sich keine Seltenheit. Sogenannte »Chimären«, mythologische Fabelwesen halbMensch – halb Tier, Einhörner etc. zieren sehr häufig die ritterlichen Wappenbilder und sind oftmals auch in die Stadtwappen eingegangen. Die dreiköpfige Gans nimmt in diesen Zyklen der Mischwesen einen alleinstelligen Platz ein. Die Wappenkunde kann auf kein zweites solches Beispiel verweisen. Im erweiterten christlichen Sinn bedeutet dieses Motiv auch Trinität, also Dreiheit in einem Wesen(1).

Das Adelsgeschlecht der »Zirnberger« welches nach 1400 im Raum Traunstein nachweisbar ist, identifizierte sich mit diesem Wappenmotiv. Auf der Grabplatte der Lucia Apfentalerin imTurmuntergeschoß der Pfarrkirche von Haslach ist es zu sehen, aber auch auf einem Gewölbeschlussstein in der Pallinger Filialkirche St. Johann in Oberweißenkirchen.

Das Geschlecht der Zirnberger kam einst aus dem ehemals bayerischen Innviertel (heute westliches Oberösterreich), genauer umrissen aus der Gegend von Ranshofen bei Braunau(2). In den Raitenhaslacher Akten erscheinen die »Zirberger« schon sehr früh. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts treten sie in und um Traunstein auf. Dort besaßen sie auch Güter. Ein Hanns Zirnberger ist ab 1470 als Stifter des Benefiziums St. Wolfgang und St. Magdalena für die St. Oswaldkirche nachweisbar.

Dieses »Zirnberger Benefizium« nährte sich aus den Stiftsgeldern der Besitzungen im Chiemgau und Rupertiwinkel. Es stellte mit Hannsens Sohn Andreas auch gleich den ersten Benefiziaten dieser Messstiftung, die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts aufrechterhalten werden konnte(3). Der letzte Priester dieser frommen Stiftung war der durch seine verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet der Stadtgeschichtsforschung bekannt gewordene Matthias Büchele.

Zusammen mit den Zirnbergern werden auch die Apfentaler urkundlich erwähnt. Sie scheinen aus derselben Gegend gekommen zu sein. In einer Ranshofener Urkunde werden beide Orte »Zirberg« und »Apfental« erwähnt. In den besagten Klosterurkunden von Ranshofen bei Braunau ist um 1472 ein »Siegmund Apfentaler zu Traunstein« verbürgt(4). Die verwandtschaftliche Verbindung der beiden Geschlechter fand anscheinend in dieser Zeit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts statt. Davon will der mächtige Grabstein in der Vorhalle der Haslacher Kirche berichten.

Dort ist in bürgerlicher Kleidung des späten Mittelalters und in Gebetshaltung mit Rosenkranz die Lucia Apfentalerin in flachreliefartiger Frontalansicht dargestellt. Sie ist eingerahmt von einem Rankenwerk, das sich über ihrem Haupt kielbogig verbindet. Ihr nonnenhaftes und extrem langes Kleid, das sich am Boden zu Staufalten rafft, lässt nur das linke Bein als sogenanntes Spielbein hervortreten. Kopf und Hals sind in eine mittelalterliche Stucha gehüllt(5).

Die gotische Umschrift des Steines lautet: »hye ligt begraben Lucia Apfentalerin, die + anno M CCCC (?) (Sterbejahr fehlt) Und Hanns Zierperger, Magdalena Panbergerin, Ihr Vater und Ir Mutter (ge)pein, denen Got genad.«(6)

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass sich der bisher gepflogene Vorname ANNA als Lesefehler durch die gesamten früheren Geschichtspublikationen hindurchzog. Erstmals machte der Kunstgeschichtsforscher und Publizist Dr. Volker Liedke im Jahr 1981 auf diesen falsch interpretierten Vornamen aufmerksam. In jüngerer Zeit trug Hans Kösterke ebenfalls zur Richtigstellung des Namens LUCIA bei.(7)

Die vier Wappen auf der von dem Burghausener Steinmetz Franz Sickinger in Rotmarmor gearbeiteten Platte weisen oben auf die väterliche und mütterliche Abstammung der Verstorbenen hin (Zirnberger und Panberger). Die beiden unteren beziehen sich auf ihre verstorbenen Ehegatten (Resch und Apfentaler). Die Wappen sind durch Schriftbänder unverwechselbar zugewiesen.

Lucia Apfentaler war dieser Ahnenprobe zufolge die Tochter des Hanns Zirnberger und dessen Ehefrau Magdalena, geb. Panberger. In erster Ehe war sie wohl mit Georg Resch zu Grafensee, seines Zeichens Landschreiber zu Burghausen und in zweiter Ehe vermutlich mit dem bereits erwähnten »Siegmund Apfentaler von Traunstein« verheiratet. In einer dritten Ehe, von welcher der Stein nichts mehr aussagt, mit einem Edelmann aus dem Geschlecht der Nothaft.(8)

Wie Liedke wohl zu Recht feststellte, war der Grabstein in Haslach für die Lucia Apfentaler letztendlich überflüssig geworden, denn sie wird am Ort ihres dritten Gatten ihre letzte Ruhe gefunden haben. Es ist auch unklar, wann dieser prächtige Stein gefertigt wurde. Nach Dr. Volker Liedkes Feststellung, dürfte der Grabstein nicht vor 1493 entstanden sein. Davon künden auch die stilistischen spätgotischen Merkmale. Lucia Apfentaler, geb. Zirnberger verstarb erst nach 1500. (Liedke)

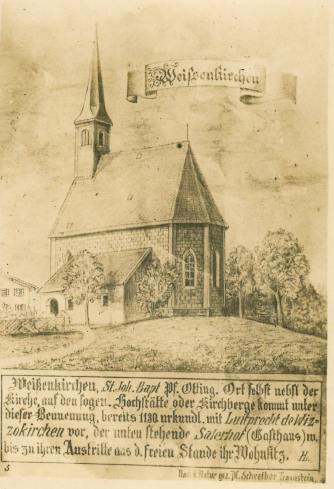

Ab dem frühen 15. Jahrhundert sind die Zirnberger in Traunstein aktenkundig. Bereits im Jahr 1402 ist ein Friedrich der Ziernperger in der Stadt Traunstein als Bürger urkundlich erwähnt.(9) Vermutlich war er der Ahnherr, der sich im Chiemgau festsetzte. In Traunstein besaß er einen Anger und einen Stadel am Traunsteg gegen Ettendorf. Dabei dürfte es ich um das heutige unterstädtische Areal »Am Anger« handeln, zu dessen erweiterten Teil auch die Zirnberger Straße hinführt. Zu seinen frühen Besitztümern zählte auch das Gut Partenhausen bei Otting. Unweit dieses Besitzes liegt der Kirchberg von Oberweißenkirchen, zu jener Zeit ebenfalls der Pfarrei Otting zugehörig. Dort heißt es, hätte Friedrich der Ziernberger auf eigene Kosten eine Kirche erbauen lassen. Dies ist bei der damaligen Beliebtheit des Eigenkirchenwesens durchaus möglich. Wie diese Kirche aussah, ist völlig unbekannt, wahrscheinlich war es ein Holzbau.

Der nunmehrige Kirchenbau, der sich weithin sichtbar auf einer Endmoräne der letzten Eiszeit erhebt, stammt aus der Spätgotik. Als Auftraggeber zu ihrer Erbauung muss man Hanns Zirnberger in Betracht ziehen, denn auf zweien der Schlusssteine des Kreuzrippengewölbes im Langhaus der Kirche befinden sich heute noch die Spuren seines Mäzenatentums. Einer dieser Schlusssteine ist mit der dreiköpfigen Gans, dem Zirnbergerwappen verziert, ein weiterer mit dem Wappen der Panberger, seiner Ehefrau Magdalena. Zur Kirche gehörte einst neben dem benachbarten Mesneranwesen auch der darunterliegende Herrenhof zum Saler (später Gasthaus). Das Ensemble wird zu der Zeit, als es die Zirnberger innehatten, einen attraktiven Edelsitz gebildet haben.

Wanderer, die heutzutage von der nahen Stadt Traunreut heraufkommen oder vorbeifahrende Sonntagsausflügler, die von der Erhabenheit des Kirchbergs angezogen werden, wissen diesen schönen Platz mit der phantastischen Aussicht auf den nördlichen Rupertiwinkel zu schätzen, denn man befindet sich im Grenzbereich zum ehemaligen Fürstbistum Salzburg.

Die Kirche ist meist geöffnet und bietet eine bescheidene, aber durchaus qualitätvolle Ausstattung an.

Albert Rosenegger

Anmerkungen:

1) Zu den klassischen chimärischen Wappenmotiven zählen der Kentaur, der Greif und die drei symetrischen Hasen.

2) Schefczik, Karl, Edelsitze und Adelsgeschlechter, in: Heimatbuch des Landkreises Traunstein, I. Historischer Teil, S. 249.

3) Wagner, Johann Joseph, Topographische Geschichte der Stadt Traunstein, S. 140-142. Ergänzung zum »Zirnberger Benefizium«: Das Patronat des Benefiziums ging nach dem Tod von Sohn Andreas Zirnberger (Pfarrer von Engelsberg) über dessen Schwester Martha auf das Geschlecht der Taufkirchner zu Guttenburg und später dann auf die Edlen von Pflumern über. Zum Zirnberger Benefizium kann auch das StATS klärendes betragen.

4) Rosenegger, Josef, Geschichte der Pfarrei Haslach, 1963, S. 214.

5) Brückner, Barbara, Kostüm- und trachtenkundliche Wandlungen durch fünf Jahrhunderte im Gebiet des jetzigen Landkreises Traunstein, in: Heimatbuch des Landkreises Traunstein, Bd.III, S.278-302.

6) Wagner, Traunstein, S. 141. Siehe auch: Heimatbuch Palling, S. 408-411.

7) Liedke, Volker, Die Burghauser Sepulkralskulptur der Spätgotik, Teil 1, Zum Leben und Werk des Meisters Franz Sickinger, in: »Ars Bavarica« Bd. 21-22, München 1981, S. 49-52. Siehe auch: Kösterke, Hans.

8) Rosenegger, Josef, Pfarrei Haslach, Die Grabsteine der Pfarrkirche Haslach, S. 197-213.

9) Wagner, Traunstein, S. 141, Wagner schreibt hier fälschlich: »Für einen Sohn Hannsens erkenne ich Friedrich den Ziernberger, Bürger von Traunstein usw.« In genealogischer Reihenfolge aber folgt Hanns Z. auf Friedrich Z.

2/2024