Die Familie Schnitzer war der größte Messweinlieferant

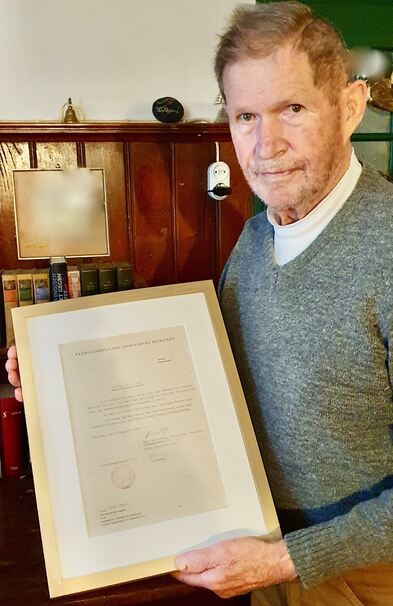

Hans Schnitzer wurde vor 50 Jahren im Ordinariat als Lieferant vereidigt

Mit Abstand größter Lieferant für Messwein in Südostbayern war die Weinhandlung Schnitzer in Traunstein. Die Familie kam aus Lauingen und hatte 1924 in Traunstein eine Schäfflerei gegründet, in der man Holzfässer für die damals noch zahlreichen heimischen Brauereien fertigte. In den 1930er Jahren begann Alois Schnitzer neben der Küfnerei einen Weinhandel, der dank seiner Rührigkeit und Umsicht bald einen großen Kundenkreis gewonnen hatte. Ein besonderes Produkt, das man vertrieb, war Messwein. Den durfte nur verkaufen, wer einen Eid geschworen hatte, die kirchlichen Vorgaben zu beachten. Die Kirche schrieb vor: »Der Wein, der für die Feier des Abendmahls verwendet wird, muss naturrein, aus Weintrauben gewonnen und echt sein, er darf nicht verdorben und nicht mit anderen Substanzen vermischt sein. Bei der Messfeier muss ihm ein wenig Wasser beigemischt werden.«

»Mein Vater hat 50 bis 100 Pfarreien beliefert«, berichtete Hans Schnitzer im Gespräch für die Chiemgau-Blätter in diesen Wochen. Das sei ein richtig gutes Geschäft gewesen, denn viele Geistliche tranken den Wein nicht nur symbolisch während der Heiligen Messe, sondern verschenkten ihn auch an verdiente Pfarrangehörige zu Geburtstagen und zu anderen besonderen Anlässen. Und nicht wenige dürften auch nach Feierabend die edlen Tropfen genossen haben. Die Bestellmenge habe in der Regel zwischen 20 und 50 Liter betragen. Manche Pfarrherren hätten aber auch regelmäßig 100 Liter bezogen. Von Berchtesgaden bis Erding, von Burghausen bis Wasserburg fuhr der alte Schnitzer nach dem Krieg mit seinem Ford FK 1000, einem Eintonner, den Messwein aus. Später diente ein Zweieinhalb-Tonner von Ford für den Transport. »Aber es waren immer Fahrzeuge der Marke Ford, denn wir waren mit dem örtlichen Fordhändler, der Familie Schaffler, verwandt«, betont Hans Schnitzer.

Hans Schnitzer musste kirchliche Vorschriften einhalten

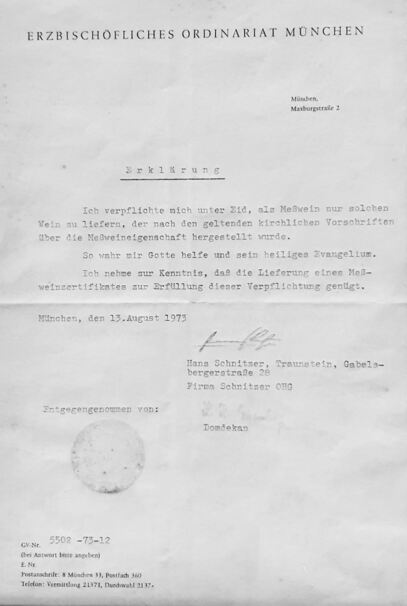

Er wuchs nach und nach ins Geschäft hinein, half mit, und übernahm 1973 den Weinhandel des Vaters. Deshalb musste auch er im Ordinariat in München antreten und schwören. Die Erklärung, die Hans Schnitzer unterschrieb, hat folgenden Wortlaut: »Ich verpflichte mich unter Eid, als Meßwein nur solchen Wein zu liefern, der nach den geltenden kirchlichen Vorschriften über die Meßweineigenschaft hergestellt wurde. So wahr mir Gott helfe und sein heiliges Evangelium. Ich nehme zur Kenntnis, daß die Lieferung eines Meßweinzertifikates zur Erfüllung dieser Verpflichtung genügt.«

Die Erklärung von Hans Schnitzer wurde entgegengenommen vom damaligen Domdekan und Offizial Dr. Heinrich Eisenhofer. 1976 wurde die Messweinverordnung aufgehoben. Eine Vereidigung von Messweinlieferanten kann Guido Treffler vom Erzbischöflichen Ordinariat aufgrund der im Archiv überlieferten Unterlagen bis in die 1990er Jahre nachweisen. Die Praxis der Vereidigung dürfte erst mit der vom Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz am 23. Juni 2014 erlassenen, neuen Messweinverordnung beendet worden sein, berichtete er auf Anfrage.

Für das Erzbistum München und Freising hat diese Verordnung Erzbischof Reinhard Kardinal Marx unter dem Datum des 5. September 2014 in Kraft gesetzt. Dort heißt es: »142. Messweinverordnung: Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz hat am 23. Juni 2014 folgenden Beschluss gefasst, den ich hiermit für die Erzdiözese München und Freising in Kraft setze: Messweinverordnung – Die Kirche ist seit jeher bestrebt, für die Feier der Eucharistie Brot und Wein in einer Qualität zu verwenden, die der Heiligkeit dieses Sakraments angemessen ist.« Die Grundordnung des Römischen Messbuchs hebt (wie ähnlich bereits die Allgemeine Einführung in das Römische Messbuch von 1975, Nr. 284) hervor: »Der Wein für die Eucharistiefeier muss vom Gewächs des Weinstockes (vgl. Lk 22,18) stammen und naturrein und unvermischt sein, das heißt ohne Beimischung von Fremdstoffen« (Nr. 322; vgl. c. 924 § 3 CIC).

Aus diesem Grund hatten die deutschen Bischöfe im Jahre 1976 vor dem Hintergrund des damaligen Lebensmittelrechts die »Verordnung über den Gebrauch von Wein bei der Eucharistiefeier (Messwein)« verabschiedet. Da inzwischen das weltliche Recht die Reinheit des Weines strikt normiert und die Beimischung von Fremdstoffen weitestgehend verbietet, ist die besagte kirchliche Verordnung hinfällig und wird hiermit aufgehoben. Einer Approbation einzelner Messweinlieferanten bedarf es daher künftig nicht mehr. Die Priester haben weiterhin gewissenhaft dafür Sorge zu tragen, dass bei der Feier der Eucharistie ein Wein verwendet wird, der mindestens den Anforderungen eines Qualitätsweines (nach deutschem Weinrecht) genügt und so der Würde des Sakramentes entspricht.« Im Gegensatz zu früheren Zeiten, als diese Vereidigungen große offizielle Veranstaltungen waren, erfolgte der Eid allerdings nur noch schriftlich. Über die Zulassung eines Weines als Messwein entschied der Ortsbischof, der die Messweine auch alle fünf Jahre überprüfte und bestätigte. Bezieher von Messwein waren verpflichtet, ihren Wein bei vereidigten Händlern zu kaufen.

Aus praktischen Gründen kein Rotwein mehr

In früheren Jahren wurde bei der Eucharistiefeier bevorzugt Rotwein verwendet, doch kam man davon aus praktischen Gründen ab. Ein Rotweinfleck in einem prächtigen Messgewand wirft schließlich kein gutes Licht auf den Pfarrer. Hans Schnitzer betont, nie Rotwein an die Pfarreien verkauft zu haben. Und er verrät: Im Winter haben die Geistlichen bevorzugt Süßwein von der Insel Samos für das Messopfer verwendet. Der war süß, weil der Traubenmost nicht vollständig vergoren war. Zuckern war ja verboten. Im Sommer bevorzugte man herbere Tropfen. Die bezog die Familie Schnitzer vom Niederkirchener Winzerverein bei Deidesheim in der Pfalz. Die Genossenschaft existiert noch heute und ihre Mitglieder bewirtschaften mehr als 1000 Hektar Rebfläche.

Hans Schnitzer glaubt, er sei der letzte Messweinlieferant, der in Oberbayern vereidigt wurde. Heute betreiben seine Enkel Stefan und Kajetan neben einer Edelbrandbrennerei den von ihrem Urgroßvater gegründeten Weinhandel. Der Messwein spielt dabei nur noch eine untergeordnete Rolle. Nicht einmal mehr ein Dutzend Pfarreien bestellen hier regelmäßig den Wein für die Eucharistiefeier.

Beliebtes Beutegut am Ende des Zweiten Weltkriegs

Als die Amerikaner im Mai 1945 im Chiemgau einmarschierten, versuchten viele von ihnen, Kriegsbeute zu machen. Bevorzugt hatten sie es auf Armbanduhren und ElektroKleingeräte abgesehen, von denen letztere in der ländlichen Gegend ausgesprochen rar waren. Besonders gefragt war auch der Messwein, den die Geistlichen in den Kellern ihrer Pfarrhöfe gelagert hatten. Als das Erzbischöfliche Ordinariat München-Freising kurz nach Kriegsende seine Seelsorger aufforderte, über das Ende des Zweiten Weltkriegs in ihrer Pfarrei zu berichten, da wurde auch ausdrücklich gefragt, ob die Besatzer Messwein gestohlen haben.

Etliche findige Pfarrer hatten in weiser Voraussicht ihre wertvollen flüssigen Vorräte versteckt oder gar vergraben, um sie vor diebischen Besatzungssoldaten zu schützen. Messwein galt für letztere vermutlich als unbedenklich. Die Gefahr, dass sie damit vergiftet werden könnten, schätzten sie gering ein. Wurde ihnen dagegen »normales« Essen angeboten oder lud man sie ein, aus dem Hausbrunnen zu trinken, waren sie sehr oft skeptisch. Sie suchten sich aus den anwesenden Einheimischen einen »Vortrinker«. Und ging’s dem nach einer halben Stunde noch gut, dann tranken sie auch aus diesem Brunnen. Man hatte den jungen Männern nämlich vor dem Kriegseinsatz in Europa mit auf den Weg gegeben, vorsichtig zu sein.

Klaus Oberkandler

15/2024