Der wildernde Ratsherr

Die verborgene Leidenschaft des Lebzelters Andreas Hoegner

Acht Tage vor Pfingsten des Jahres 1627 fand ein Bauernknecht in einer hohlen Buche in der Pechschnait nahe Preising eine lederne Hülse in der ein Jagdgewehr steckte. Der Knecht entschloss sich den Fund zu versilbern und bot ihn dem Schinaglbauern zum Kauf an. Von diesem wiederum gelangten die illegalen Jagdutensilien über einige Umwege an den Forstknecht Dietmannstatter. Jener Dietmannstatter aber war Jagdaufseher in Diensten des Freiherrn Ladislaus von Törring zum Stein und Pertenstein, seines Zeichens Pfleger des GerichtsTraunstein und Erbjägermeister in Bayern. In Sachen Wildfrevel verstand dieser keinen Spaß, noch dazu, wenn ein solcher in seinem eigenen Revier vorkam.

So kam alles, wie es kommen musste. Der gehorsame Aufseher Dietmannstatter machte bei seinem Dienstherrn Meldung und der rekonstruierte die Zusammenhänge, denn zum Zeitpunkt des Büchsenfundes in der Pechschnait wurden dort auch einige erlegte Rehe und Hirsche aufgefunden. Der Lebzelter und Ratsherr Andreas Hoegner gehörte von Anfang an zu den Verdächtigen. Zum Verhängnis wurde ihm schließlich sein auffälliges Bemühen, wieder in den Besitz des Gewehres zu gelangen, das zu diesem Zeitpunkt bereits als »corpus delicti« auf der Veste zu Traunstein lag. Hoegner schickte seinen Nachbarn und Ratskollegen Adam Pettendorffer auf die Suche nach dem Verbleib seiner Waffe und dieser klopfte dabei ungeschickterweise auch an die Tür des getreuen törringischen Forstknechtes. Damit hatte sich für den adeligen Jagdherrn der Kreis geschlossen. Unverzüglich ließ von Törring Hoegners Lebzeltergewerbe sperren und verlangte von der Stadt die sofortige Verhaftung und Vernehmung des Beschuldigten, sowie nach einer Frist von drei Tagen eine Überantwortung an das Pfleggericht. In der festen Überzeugung auch einiges an erlegtem Wildpret zu finden, ordnete von Törring eine sofortige Hausdurchsuchung an.

Dazu sahen sich aber die Stadtväter und Ratskollegen Hoegners zu keiner Eile gezwungen. Erst nach Verstreichen eines vollen Tages nahmen sie ihren »Mitratsfreund« in Haft und schlossen ihn, wie das Gesetz es verlangte in das bürgerliche Gefängnis der Stadt ein, das man im Volksmund die »Reitgererin« nannte. Ebenso verspätet inspizierte man Kammern und Speicher des Inhaftierten, natürlich ohne Beweismittel zu finden.

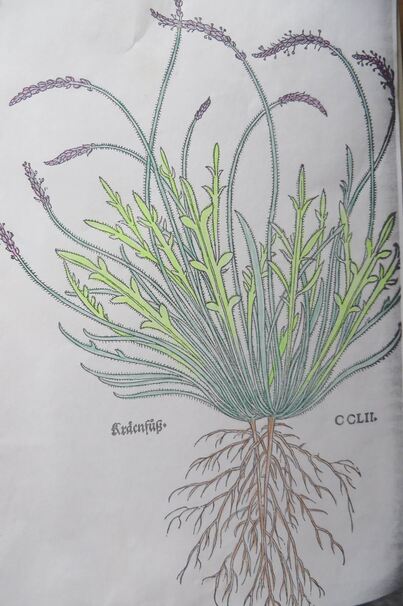

Der dringend tatverdächtige Lebzelter tischte bei der Vernehmung vor der Stadtjustiz eine höchst abenteuerliche Geschichte auf. Er hätte in besagter Zeit vor den Pfingstfeiertagen in der Pechschnait ein für die Ausübung seines Lebzelterhandwerks notwendiges Würzkraut namens »Cronfueß« (Krähenfuß) gesammelt. Dabei traf er unversehens auf einen fremden Vogel, ähnlich einer Henne. Da er einen solchen vorher nie gesehen hatte, eilte er heim, um mit seinem Nachbarn Pettendorffer erneut ins Hochmoor aufzusteigen. Beide waren nun besser ausgerüstet, Hoegner mit einem seiner Gewehre und Pettendorffer mit der ledernen Gewehrhülse. Da aber der seltene Vogel nicht mehr anwesend war, gingen sie alsbald wieder nach Hause, entschlossen sich aber, die Büchse samt Hülse noch einige Tage in dem hohlen Baum zu verwahren, um schussbereit zu sein, falls der Vogel wieder auftauchen sollte. Die Vogeljagd wäre dem Untertan erlaubt gewesen.

Diese Geschichte aber, die der Lebzelter vortrug, war höchst unglaubwürdig, sie wurde dennoch protokolliert und ging an das Pfleggericht. Dort beschäftigten sich der Pfleger Ladislaus von Törring und sein Verwalter Hanns Paul Riedler nicht länger mit dem Märchen und leiteten die erforderlichen Schritte ein, um den Täter der rechtmäßigen Strafe zuzuführen. Da Freiherr von Törring wegen Befangenheit den Prozess nicht selbst führen konnte, wurde zur Vernehmung kein Geringerer als der Rentmeister des Oberlands angefordert. Nun war Feuer unterm Dach und dringender Handlungsbedarf geboten.

Vor dem Rentmeister würde sich die Mär von dem seltenen Vogel wenig überzeugend ausnehmen und es war ernsthaft zu befürchten, dass dieser, wenn schon eigens angereist, dem Lebzelter die ganze Härte der damaligen Gesetzgebung spüren lassen würde. Sollte Hoegner auch noch eine Wiederholungstat zur Last gelegt werden können, drohte sogar das Schwert. Als nun die Überantwortung an den Rentmeister stattfinden sollte, fand man das Stadtgefängnis leer vor. Anstatt des Angeklagten lag ein Zettel auf einem kleinen Tischchen in der Ecke der Zelle mit dem lapidaren Vermerk »Lebzelter ist in München«.

Der Ratsdiener, der für den ordnungsgemäßen Verschluss des Gefängnisses verantwortlich war, hatte nun die Blamage auszubaden. Auf höchstem Befehl hin wurde er in »mieglichster schärffe gitlich examiniert und wolbefragt« um zu erfahren »durch wessen Unfleiß oder respektive Verwahrlosung« Andreas Hoegner hatte fliehen können.

Der arg bedrängte Ratsdiener musste nun mit der Wahrheit heraus. Es war ihm wohlbekannt, dass Hoegner aufgrund der Schwere der Anklage bis auf Weiteres im Gefängnis hätte einsitzen sollen. Nach Beendigung der Ratssitzung hätten jedoch zwei Ratsmitglieder, namentlich die beiden Schwäger des Lebzelters, der Handelsmann Peter Tittmoninger und der Gastgeb Stefan Schallmayr, massiv auf ihn eingeredet; er könne doch den Hoegner nicht einsperren, der doch Ratsmitglied ist und außerdem keines malefizischen Verbrechens schuldig sei. Tittmoninger verwies dabei auf seine Position als einer der Bürgermeister und zeigte sich bereit, die Freilassung auf sich zu nehmen. »Er welle es schon ausstehn« sagte er wörtlich und meinte dabei den unausbleiblichenÄrger, den ihm eine solch gesetzwidrige Anmaßung einbringen würde.

Während sich die Fluchthelfer vor dem Pflegsverwalter zu verantworten hatten, suchte man in sämtlichen Städten, Märkten, Hofmarken und Gerichten mit steckbriefartigen Beschreibungen nach Andreas Hoegner. Man fahndete dabei nach einen »mittermannslangen Mann mit einem schwarzbraunen Bart, der dick von Leibs und bei sonstiger Bleiche durch eine starke Rötung im Gesicht« auffallen sollte. Der Gesuchte beabsichtigte allerdings kein langes Versteckspiel und stellte sich dem Pfleggericht Marquartstein, wo ihn ein relativ emotionsloser Prozess erwartete. Man kann sogar davon ausgehen, dass ihm dort die höchstromantische Geschichte von dem seltenen Vogel sogar geglaubt wurde und er freigesprochen wurde. Für seine Flucht hatte er mit einer Geldstrafe geradezustehen. Mit einer Geldstrafe kamen auch die beiden Fluchthelfer davon, wobei es Peter Tittmoninger dann doch ziemlich deftig traf, denn er hatte 30 Taler an das Hofzahlamt abzuliefern. Das war sehr viel Geld. Da musste der gewiefte Geschäftsmann tief in seine Ladenkasse greifen. Seine Verwandtschaft wird ihn dabei nicht im Stich gelassen haben.

Wer aber glaubt, mit diesem Gesetzesausrutschern wäre das Triumviurat am Ende seiner politischen Karrieren angelangt, der muss eines Besseren belehrt werden. Es dauerte nicht lange, da saßen alle drei wieder am Ratstisch. Der Grund war, sie wurden ganz einfach gebraucht, denn mangels geeigneter Ersatzleute war die Ratsversammlung gefährdet. Deshalb erlaubte die Hofkammer die Wiedereinsetzung der gestrauchelten Räte. Auch Hoegners geschäftlicher Werdegang erlitt durch den misslichen Vorfall in keinster Weise einen Schaden.

Zur Person Hoegners und seinem verwandtschaftlichen Umfeld in Traunstein sei hinzugefügt, dass der »Lebzelterknecht« der einst von München nach Traunstein kam und durch mehrmalige Antragstellung an die Hofkammer schließlich im Jahr 1615 als Bürger der Stadt Traunstein eingetragen wurde, hier beste Voraussetzungen vorfand. Durch die Eheschließung mit der Kaufmannstochter Rosina Tittmoningerin rückte er automatisch an die Vorderfront der Traunsteiner Bürgerschaft. Sein Schwager, der Handelsmann Peter Tittmoninger, zählte schon damals zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Stadt. Der Ratsbürger und Gastwirt Stephan Schallmair zählte ebenfalls zu den elitären Gewerbetreibenden. Hoegner hatte also mit der Rosina Tittmoningerin eine glänzende Partie gemacht, die ihm hilfreich genug war, auch bald in die Gremien der Stadtverwaltung hineinzustoßen. Auch geschäftlich lief alles bestens. Seine Lebzelterei war in Traunstein vorerst konkurrenzlos, spätere Bewerber wusste der Ratsherr zu verhindern. Er erreichte bald auch die Genehmigung, Met zu sieden und Wachs zu ziehen. Da er als ein Mann »der jedem seynen Pfennig treulich vergolten hatte« galt, wuchs sein Ansehen im Verbund mit seiner Lebzelterei an der Sonnenseite des Schrannenplatzes. Seinen Hang zur Wilderei kreideten ihm seine Mitbürger in keinster Weise an, im Gegenteil. Solche Abenteuer gegenüber der herrschenden Klasse konnten einen nur noch populärer machen.

Um das Jahr 1632 verstarb Hoegner eines plötzlichen Todes. Seine Witwe Rosina verheiratete sich nach einem Trauerjahr mit dem Lebzelter Johann Rieder von Burghausen. Somit konnte das Lebzelter-, Metsieder- und Wachsziehergewerbe, das sich durch Andreas Hoegner in Traunstein etablierte, in der Riederschen Nachfolge weiterbestehen.

Albert Rosenegger

Quelle: Der Fall Andreas Hoegner, Aus einem Bürgerleben des 17. Jahrhunderts, in: Jahrbuch 1994 des Historischen Vereins für den Chiemgau zu Traunstein, S. 35-53, Auszug gleicher Autor

2/2025