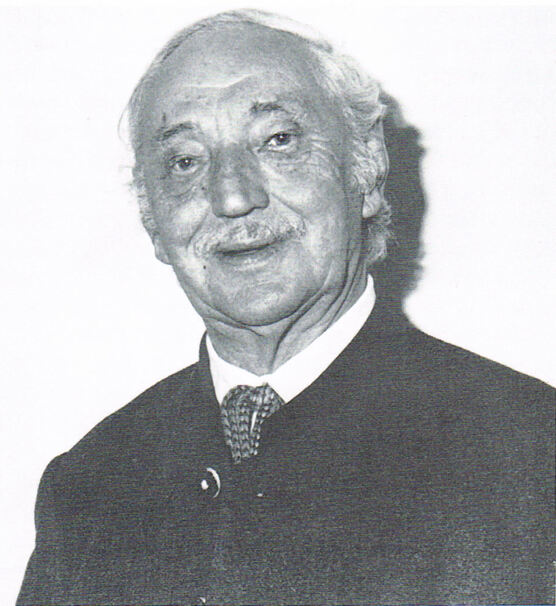

Der »Schwabengeist in Chiemgauer Schale«

Ruhpoldinger Künstler Andreas Schwarzkopf stellte mit seinen Werken die Sinnfrage des Lebens

Man hatte ihn auch schon mal aufgrund seiner Herkunft den »Schwabengeist in Chiemgauer Schale« genannt: Den nach dem Zweiten Weltkrieg in Ruhpolding ansässig gewordenen Künstler und akademischen Bildhauer Andreas Schwarzkopf. Der gebürtige Augsburger zählte zu den renommiertesten Kunstschaffenden seiner Zeit. Einer Zeit, die für einen tiefgläubigen Christen wie ihn – der sich keineswegs von ideologischen Zwängen vereinnahmen ließ – nicht immer auf Rosen gebettet war. Umso mehr rücken die bestechenden Werke in den Mittelpunkt, die er als sichtbare Spuren im Chiemgau und darüber hinaus der Nachwelt hinterlassen hat. Anlässlich der 120. Wiederkehr seines Geburtstags im vergangenen Juli sollte nicht versäumt werden, an den bescheidenen Künstler und dessen erstaunliche Schaffenskraft zu erinnern.

Andreas Schwarzkopf wurde am 19. Juli 1902 in Augsburg am Wertachbrucker Tor als drittes von zehn Kindern geboren. Die väterliche Linie geht auf die Hugenotten zurück, während seine Mutter aus Jettingen im bayerischen Schwaben stammte. Ihrem Erbe verdankt Schwarzkopf wohl seine künstlerische und musische Begabung. Unter ihren Ahnen befinden sich seit 1612 in fünf Generationen Bildhauer, Architekten und Baumeister, die sich über Bregenz ins steierische Ennstal und nach Tirol verfolgen lassen. Einer davon, Baumeister Michael Kuen war Architekt des Schlosses Langenargen am Bodensee (Schloss Montfort) sowie der Beichtkirche der Klosteranlage Maria Einsiedeln in der Schweiz.

Inspirationen durch das »Russen-Häusl«

Schon als Schüler belegte Schwarzkopf Mal- und Zeichenkurse an der Kunstschule Augsburg und lernte nebenbei Flöte, Klarinette und Gitarre spielen. Seit seinem 12. Lebensjahr verlebte er die Sommerferien oft auf dem Bauernhof seines Onkels in Murnau. Dort trug er täglich Milch in das sogenannte »Russen-Häusl«, das der Malerin Gabriele Münter, einer Freundin des russischen Malers Wassily Kandinsky gehörte. Hier verweilten viele Künstler der später bekannt gewordenen Münchner Künstlergemeinschaft »Der Blaue Reiter«, die Kandinsky zusammen mit Franz Marc gründete. Weitere Mitglieder waren Alfred Kubin, Paul Klee und August Macke. Auch der russische Maler Alexej Jawlensy stand diesem Kreis nahe. Für Andreas Schwarzkopf sollten die »Milchlieferungen« zu einem Schlüsselerlebnis seiner Jugendzeit werden, wobei insbesondere die Gemälde und Zeichnungen des genannten Russen seine Berufung weckten. Nach Abschluss der Bildhauerlehre in derWerkstätte für kirchliche Kunst in seiner Heimatstadt ging Schwarzkopf 1923 nach München, studierte acht Semester an der Akademie der Bildenden Künste, befasste sich zudem mit alten Sprachen wie Latein und Griechisch und folgte anschließend einem Stipendium an der Academia Villa Romana in Florenz. Eine weitere Studienförderung über zwei Semester an der »Deutschen Akademie Villa Massimo« in Rom, getragen vom damaligen Künstler-Unterstützungsverein, schloss sich an. Wieder zurück in Bayern, betätigte er sich ab 1931 in Weßling bei München als selbständiger Bildhauer, wobei er in HonorarprofessorHeinrich Brüne bis zu dessen Tod 1945 seinen eigentlichen Lehrer und künstlerischen Mäzen fand. Brüne war übrigens ein Onkel von August Macke. Die enge, freundschaftliche Verbindung zu Brüne ermöglichte ihm vier Reisen nach Frankreich, wo ihn vor allem die Plastiken von Aristide Maillol in den Bann zogen. 1928 heiratete Schwarzkopf seine Bekannte Adelaide von Hopfen aus Florenz, eine Deutsche. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor. Die Familie bezog 1935 das neuerbaute Haus mit Atelier in Lochham bei München.

Berufsverbot durch die Nazis

Bereits 1933 hatte er den Auftrag für sein triumphales Altarwerk in der Dreifaltigkeitskirche in Amberg erhalten. Die Ausführung stand allerdings unter einem denkbar ungünstigen Stern, zumal die Nationalsozialisten bald nach der Machtergreifung den Kirchenkampf eröffneten. Die damit einhergehenden Repressionen bekamen auch freischaffende Künstler wie er existenziell zu spüren. Noch dazu, weil Schwarzkopf partout kein Hehl aus seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem Nazi-Regime machte. So verweigerte er den lukrativen Auftrag, für die Landwirtschaftsschule in Bückeburg eine Portrait-Plastik von Adolf Hitler anzufertigen. Im anderen Fall ließ er seine Auftraggeber, für die Artilleriekaserne in Amberg ein Hoheitszeichen mit Reichsadler zu gestalten mit den Worten abblitzen, er sei doch nicht auf die Kunstakademie gegangen, um irgendwelche »Vögel« herzustellen. So viel Despektierlichkeit gegen damalige Reichsinsignien brachte das Fass zum Überlaufen: 1934 wurde Andreas Schwarzkopf mit Berufsverbot belegt – womit alle bis dahin berechtigten Hoffnungen auf eine berufliche Zukunft dahinschwanden. 1936 musste die Arbeit am Amberger Altar wegen anhaltender Belästigungen durch die NSDAP endgültig eingestellt werden. Erst viel später nach dem Krieg kam es 1973 zur Vollendung dieses sehenswerten, sakralen Schnitzkunstwerks.

Umso verwunderlicher erscheint es, dass er noch 1937, trotz aller in den Weg gelegten Hindernisse, das Großrelief an der Kirche Maria Heimsuchung in der Münchner Westendstraße gestalten konnte. Erst nach dem Krieg entstanden die Frontalplastiken aus Muschelkalk.

Russen baten ihn um Kruzifixe

1940 wurde Schwarzkopf zum Gebirgsjäger-Regiment 98 nach Mittenwald eingezogen. 1945 geriet er in russische Kriegsgefangenschaft. Die Verurteilung zu 25 Jahren Zwangsarbeit in Sibirien berief sich darauf, weil man in ihm aufgrund seiner bildhauerischen Fähigkeiten einen hochgestellten NS-Funktionär vermutete. Wie mochte wohl die Ironie des Schicksals auf ihn, den überzeugten Faschismus-Gegner, gewirkt haben? Jedenfalls versuchte er mit der Bildhauerei das Beste aus den Lebensumständen zu machen. Dr. Hans Salmen schreibt in der im Eigenverlag Sulzenhof erschienenen Schwarzkopf-Biografie: »Auch dort ließ er nicht von der Bildhauerei ab. Im Transkaukasus errichtete er bei Kirowabad (Aserbaidschan), dem früheren Elisawethopol eine aus weiter Ferne sichtbare Gedenksäule mit Reliefs für die beim Straßenbau tätigen Kriegsgefangenen. Diese nannten ihn deswegen den Bildhauerprofessor vom Kaukasus.« Seine künstlerischen Fähigkeiten sprachen sich offensichtlich selbst im gegnerischen Lager schnell herum. So baten ihn viele Russen um die Anfertigung eines kleinen Kruzifixes. Diesen heimlichen Wünschen ist er gerne nachgekommen. Dr. Salmen weiter: »Die Schnitzerei in der Gefangenschaft und die geistige Beschäftigung mit dem Antlitz des Gekreuzigten wurden richtungsweisend für die spätere Schaffung seiner ausdrucksvollen Großkreuze, in der Matthäuskirche in München, in der Ruhpoldinger Johanneskirche ebenso wie in den evangelischen Kirchen von Hirschegg bei Oberstdorf, in Wolfsburg, Dachau, Sulzbach-Rosenberg sowie zahlreichen weiteren Arbeiten.« Wegen schwerer Dystrophie (Ernährungsstörung) mit Hungerödemen und aufgebrochenen Beinen wurde Schwarzkopf am Nikolaustag 1948 aus der russischen Gefangenschaft entlassen. Sein Haus, das Atelier mitsamt Modellen und Arbeiten fand er durch Bomben zerstört vor – von einigen existierten nicht einmal mehr Fotografien.

Neuanfang in Ruhpolding

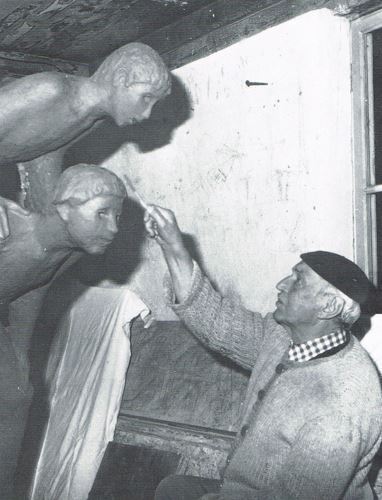

Im März 1949 führte ihn der Weg in den Chiemgau. Das vorübergehend eingerichtete Erholungsheim für Kriegsheimkehrer in Seehaus bei Ruhpolding bot ihm fürs erste ein Dach über dem Kopf. Ruhpolding war ihm nicht fremd gewesen, zumal er im Auftrag der Akademie der bildenden Künste in München bereits mehrmals Ruhpoldinger Marmor gebrochen hatte. Bald lernte er den Ruhpoldinger Architekten und Maler Sepp Plenk kennen. Während in der Schmiede in Zell erste Arbeiten entstanden, entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis mit dem Schwager von Sepp Plenk, dem Landwirt Ignaz Högl im Ortsteil Neustadl. Auf dessen Hof fand er bis zu seinem Tod im Oktober 1991 eine dauerhafte Bleibe mit engem Familienanschluss. Die Chemie zwischen dem Künstler und seinen bäuerlichenGastgebern stimmte von Anfang an. Bald verwandelte sich der landwirtschaftliche Geräte-Stadel in ein geräumiges Atelier mit großem Fenster auf der Nordseite für optimalen Lichteinfall. »Wenn trotzdem der Platz nicht ausreichte, dann stand unser Tennboden zur Verfügung«, erinnert sich Peter Högl senior, der oftmals die schweren Objekte mittels landwirtschaftlichem Gerät an Ort und Stelle transportierenmusste und ihm auch sonst hilfreich zur Seite stand. Wie etwa bei der Ausarbeitung des kolossalen Christuskorpus, der für die Ev.-Luth. Matthäuskirche in München bestimmt war. Als Grundmaterial für die sechs Meter (!) große Figur diente ihm ein schwerer Fichtenstamm aus dem Seehauser Bergwald. Die dauerhafte, über 40 Jahre währende Unterstützung der Familie Högl, das ideale, kreativfördernde Umfeld, das ihm hier geboten wurde sowie seine ansteckende, lebensbejahende Überzeugung waren wohl Triebfeder für seine bewundernswerte künstlerische Schaffenskraft, die sich bis ins hohe Alter hineinzog. Sicherlich empfand er dies alles als innere Befreiung, als späte Wiedergutmachung und zugleich Genugtuung für die erlebten Gängeleien und dem einstmals verhängten Berufsverbot durch die Nazis. Einige Fragmente seiner Arbeiten hat die Familie Högl bis heute in einer Ecke des ehemaligen Ateliers aufbewahrt.

Ausdrucksstarke Plastiken

im süddeutschen Raum Heute erfreut sich das Auge des Betrachters an seinen ausdrucksstarken, fast zeitlos wirkenden Darstellungen hauptsächlich in Stein, Holz und Bronze, jenen bevorzugten Materialien, mit denen der Künstler seine Gedanken und Vorstellungen, auch in theologischer Hinsicht, grandios umsetzte. In nächster Umgebung sind hier einige Kunstwerke genannt: das authentische Holzknecht- Denkmal und die Kreuzigungs-Gruppe in der evangelischen Johanneskirche in Ruhpolding, in Traunstein der Pan-Brunnen am Justizgebäude, die »Drei Eulen« am Dreiämtergebäude sowie die lebensfrohe Skulptur der »Bockhupfer« im Schulhof des Chiemgau-Gymnasiums, weiter das symbolhafte Holzrelief im Amtsgericht Laufen und der Erzengel Michael am Kriegerdenkmal in Eisenärzt. Nicht zu vergessen die beiden Brunnen in Bad Reichenhall, mit denen Schwarzkopf die griechische Mythologie thematisiert: der Europasowie der Sirenenbrunnen. Antike Vorlagen leiteten ihn sicherlich auch bei der Ausarbeitung der beiden Ruhpoldinger Wasserspeier-Wandbrunnen, einer am Kirchberg-Hochbehälter und der zweite unterhalb des »Hotel Wittelsbach« an der Hauptstraße. Außerdem finden sich auf beiden örtlichen Friedhöfen zahlreiche Grabsteine und Kreuze, die seine künstlerische Handschrift tragen. Sein Wirkungskreis führte ihn darüber hinaus in den süddeutschen Raum, ins Kleinwalsertal, nach Wolfratshausen, in die Oberpfalz oder eben in die Landeshauptstadt, wo er sich mit dem Dreiflüsse-Brunnen aus grünem Alpenserpentin (Hof des Stadtmuseums, St.-Jakobs-Platz) verewigte. Schwarzkopfs tiefgründiges Christusbild manifestierte sich in verschiedenen Kreuzigungsgruppen und Altarplastiken, so beispielsweise in den Kirchen Pessenburgheim am Lech, in derDachauer Friedenskirche oder der Kreuzkirche Hirschegg im Kleinwalsertal. Als großartiges Monumentalwerk hat Schwarzkopf den Hochaltar in der Dreifaltigkeitskirche in Amberg hinterlassen, ein bedeutendes Schnitzwerk aus Lindenholz, das in der Apsis des Altarraums schwebt und in eindrucksvoller Weise sein Verständnis der Dreifaltigkeit ebenso wie Szenen aus der Offenbarung des Johannes zum Inhalt hat. Nicht mehr miterleben konnte Schwarzkopf den einzigartigen »Urschlauer Kreuzweg« im südlichen Brandertal bei Ruhpolding mit den von ihm geschaffenen Motivvorlagen. Der Künstler hatte diese bereits in den 70er Jahren im Auftrag des Krankenhauses Trostberg ausgearbeitet, jedoch kam es nie zur angedachten Umsetzung. Erst nachdem sich ein Kreis aus engagierten Weggefährten und Kunstfreunden unter Mithilfe von Sponsoren und zuständigen Entscheidungsträgern für das Projekt einsetzten, stand der Realisierung der ringförmig konzipierten Anlage mitten im Bergwald nichts mehr im Wege.

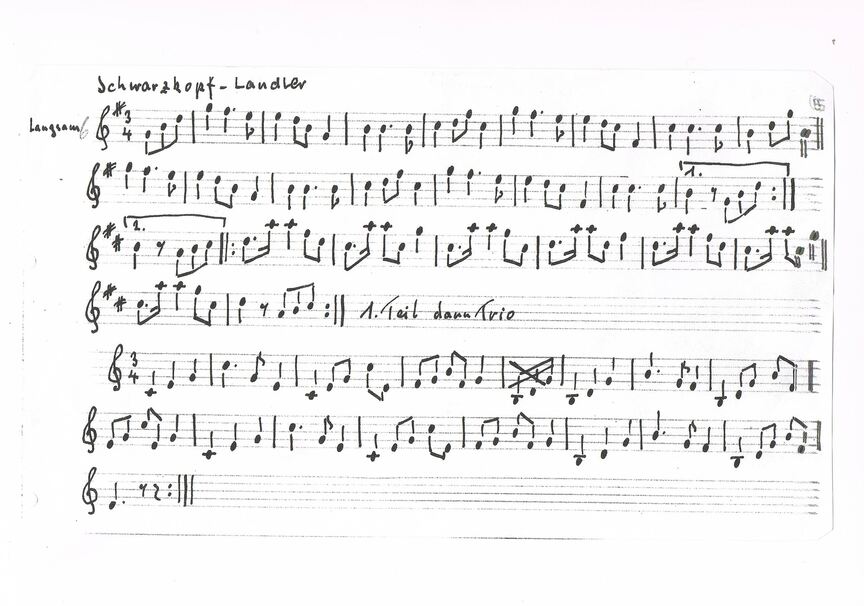

Musikant, Imker und »Gott«

Eine besondere Vorliebe hegte Schwarzkopf bereits seit Kindertagen für die Bienenzucht und fürs Musizieren – Hobbys, denen er auch in Ruhpolding nachgehen konnte. Am liebsten zog es den passionierten Pfeifenraucher hinein zum Seewirt am Förchensee. Das »Gasthaus Seehaus« galt einmal über Generationen hinweg zu den Herzkammern der alpenländischen Volksmusik, und dort mischte er sich zur rechten Zeit unter die illustre Musikantenschar. Aus diesen Tagen stammt auch der nach ihm benannte »Schwarzkopf-Landler«, von dem der ehemalige Bergführer Pepi Stückl noch die Original-Noten besitzt. Und dass er sogar einmal mit dem Allerhöchsten verglichen wurde, davon erzählt eine köstliche Anekdote, die ihren Ursprung im alles entwaffnenden Kindermund findet. Als ihn weiland ein kleiner Gästebub neugierig durch den Türspalt des Ateliers bei seiner bildhauerischen Arbeit beobachtete, lief dieser ganz aufgeregt zu seiner Mutter: »Mutti, da drübenwohnt der liebe Gott, der macht Menschen aus Stein.«

Ludwig Schick

9/2023