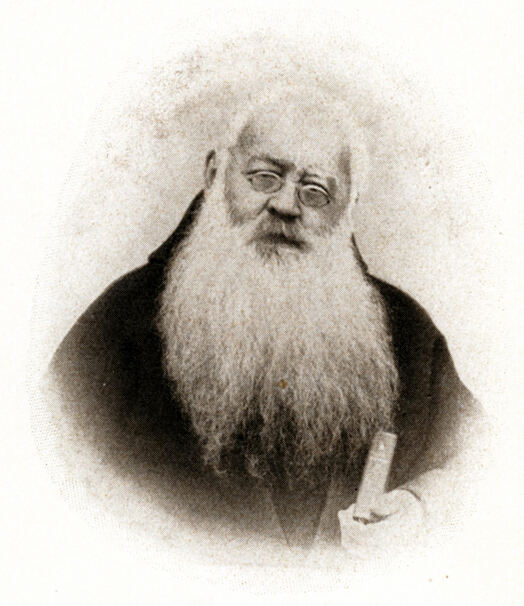

Der Extrembergsteiger Corbinian Steinberger

Am 24. August 1854 stand der Ruhpoldinger Kapuzinerpater als erster Mensch auf der Königspitze

Bei der Erschließung der Ostalpen zu Beginn des 19. Jahrhunderts spielten Kleriker eine entscheidende Rolle. Der Kärtener Fürstbischof von Salm organisierte die Besteigung des Großglockners. Dem Salzburger Theologen Peter Karl Thurwieser gelangen zahlreiche Erstbegehungen. Der Pfarrer Valentin Stanig bezwang den Watzmann. Franz Senn der berühmte Kurat aus dem Zillertal, ebenfalls ein erfolgreicher Erstbegeher, war Mitbegründer des Deutschen Alpenvereins – um nur einige zu nennen. Die Liste ist damit noch lange nicht vollständig. Aber unter all den berühmten Herren des geistlichen Standes, war kein einziger der sich in Bezug auf Kühnheit, Leistungsfähigkeit und bergsteigerischem Können mit dem Ruhpoldinger Kapuzinerpater Corbinian vergleichen könnte, der am 14. Dezember 1833 als Stephan Steinberger in Obergschwend bei Ruhpolding auf die Welt kam. Nico Mailänder schreibt in seinem Buch über die Geschichte des Alpenvereins: »Steinbergers bergsteigerisches Können war seiner Zeit weit voraus und weist ihn als einen der weltweit ersten Alpinisten moderner Provenienz aus. Er pflegte bei seinen Bergfahrten eine Geschwindigkeit vorzulegen, die durchaus an Rekorde heutiger Superalpinisten erinnern.«

Die Eltern, fromme Bauersleute, schickten den Buben im Alter von 10 Jahren zur Lateinschule nach Freising wo er anschließend Theologie studierte und 1857 zum Priester geweiht wurde. In einem Brief an den österreichischen Alpenvereinsgründer Edmund von Mojsisovics schildert Steinberger seinen Werdegang als Bergsteiger: »An den Grenzen Tirols geboren,war ich von Jugend auf ans Berggehen gewöhnt. Wie oft habe ich damals sehnsüchtig nach den glänzenden Schneehäuptern der Tauernkette geschaut und jene beneidet, denen es vergönnt war, diese zu besteigen. Da es mir an Geldmitteln zu größeren Bergreisen gebrach, wollte ich wenigstens für günstigere Tage mich einüben, weshalb ich meine damaligen Exkursionen nur als Vorübungen für künftige Gletscherfahrten ansah«.

Eine dieser »Vorübungen« beschreibt er selbst: »Um 2 Uhr früh verließ ich mein Elternhaus und wanderte Richtung Sonntagshorn. Um 6 Uhr stand ich auf dem 1962 Meter hohen Gipfel und um 9 Uhr war ich wieder zu Hause. Da ich in Traunstein dringend etwas einkaufen musste, machte ich mich sofort wieder auf den Weg. Der Einkauf war nicht erfolgreich. Ohne einzukehren drehte ich um und war um1 Uhr wieder in meiner Heimat ohne etwas anderes als einen Bissen Brot und zweimal einen Trunk Wasser zu mir genommen zu haben.« Das war ein 11-stündiger Berg-Marathon mit mehr als 1200 Metern Aufstieg und 60 Kilometer Fußmarsch. Ein Trainingspensum, das auch einen heutigen Leistungssportler beeindrucken würde.

Steinbergers Winterbegehungen waren nur Training für Gletschertouren

Um von Gletschertouren einen Vorgeschmack zu bekommen, bestieg er seine heimatlichen Berge auch im Winter. Am 10. April 1852 unternahm er eine Tour auf seinen Lieblingsberg, das Sonntagshorn. Im tief verschneiten Steilgelände erfasste ihn eine Lawine und riss ihn einige Hundert Meter in die Tiefe. Er kroch unverletzt aus den Schneemassen und setzte seinen Aufstieg zum Gipfel fort. Auch der einsetzende Schneesturm war für ihn kein Grund zur Umkehr. Dieses Verhalten entsprach wohl kaum dem alpinen Geist jener Zeit. Auch heute wird es wenige Bergsteiger geben die, kaum dem Lawinentod entronnen, noch Lust verspüren, trotz widrigstem Wetter weiter aufzusteigen. In einem seiner wenigen Tourenberichte schreibt Steinberger: »... so nahe am Ziele unverrichteter Dinge umzukehren, dieser Gedanke war mir unerträglich«.

Als lupenreiner Autodidakt musste Steinberger zwangsläufig eigene unkonventionelle Techniken entwickeln. Er bewältigte unkletterbare Abstiegspassagen mit gewagten Sprüngen. Mit Hilfe seines Bergstockes fuhr er die steilsten Schneeflanken im Stehen zeitsparend ab. Im Eis verzichtete er auf das Stufenschlagen. Er besaß weder Eispickel noch Kletterseil. Wenn es zu steil wurde fasste er seinen Bergstock am unteren Ende und rammte die eiserne Spitze in das Eis. Ähnlich wie man dies heutzutage mit einem kurzen Eisbeil macht. Das einzige technische Hilfsmittel, das er besaß, waren die grob geschmiedeten, achtzackigen Steigeisen, wie sie in seiner Ruhpoldinger Heimat die Holzknechte und Almbauern seit jeher benutzten. Steinberger war in der Gletscherregion der Alpen mit Sicherheit der leistungsfähigste Alleingeher seiner Zeit. In seiner aktiven Bergsteigerzeit von 1852 bis 1864 bestieg er 400 Gipfel – darunter so bedeutende wie die Königspitze (Erstbegehung), Großglockner, Venediger, Zugspitze und Monte Rosa den zweithöchsten Berg der Alpen.

Steinberger blieb Einzelgänger. Zur europäischen Bergsteigerszene pflegte er keine Kontakte. Seine Tourenberichte veröffentlichte er unter dem Pseudonym »Traunius« in der weithin unbekannten, katholischen Familienzeitschrift »Neues Hausbuch für Christliche Unterhaltung«. Das war eine Publikation, die wohl kaum von Alpinisten der damaligen Zeit gelesen wurde. Steinberger interessierte sich leidenschaftlich für Geografie. Und als Theologiestudent hatte er mit Sicherheit Zugang zu den Büchern, Veröffentlichungen und den Landkarten der berühmten bergsteigenden Kleriker der damaligen Zeit. Aus diesem Grund dürfte er über die alpinistische Entwicklung im 19. Jahrhundert bestens informiert gewesen sein. Die wenigen Tourenberichte, die von ihm erhalten geblieben sind, beweisen sein großes Erzähltalent. Er verstand es, mit einer ausdruckstarken, bildhaften Sprache von seinen Abenteuern zu berichten. Sie sind auch heutzutage noch lesenswert.

Steinbergers kühnste Alleingänge: Großglockner und Königspitze

»Die letzten Sterne funkelten noch am wolkenlosen Himmel, während das Schneehaupt des Glockners bereits im Glanze der aufgehenden Sonne leuchtete, als ich allein, nur mit Steigeisen und Bergstock bewaffnet, zur Besteigung aufbrach«. So beginnt Steinbergers Beschreibung. Er war der erste Bergsteiger überhaupt, der es wagte, den Großglockner im Alleingang zu bezwingen. Die Tage vorher war er von München aus zu Fuß über den Pass Thurn entlang der Salzach in das Fuscher Tal gewandert. Über die Pfandlscharte steigend, hatte er Heiligenblut erreicht.

Steinberger wählte die Route über Leiterkees, Hohenwartscharte und Adlersruh. Das erste gefährliche Hindernis war der wild zerklüftete Leiterkees, der sich wegen der Schneefälle der letzten Tage in einem für einen Alleingänger lebensgefährlichen Zustand befand. Einmal verhinderte sein quer gestellter Bergstock den todbringenden Absturz in die Gletscherspalte. Ein weiteres Mal rettete ihn ein Sturz nach vorne während hinter ihm die Schneebrücke einbrach. »Als Folge meines zweimaligen, staunenswerten Glückes nur noch verwegener geworden, setzte ich den Aufstieg fort«. Ab der Adlersruh setzte ihm der beginnende Höhensturm zu. Die Überwindung der steilen Schneepyramide zum Kleinglockner, im teilweise vereisten Harsch, ohne Eispickel zum Stufenschlagen, brachte Steinberger an die Grenzen seiner bergsteigerischen Möglichkeiten. Aber er gab nicht auf. »Es war drei Uhr nachmittags, als ich die höchste Spitze erreichte zu deren Besteigung ich 10 Stunden gebraucht habe«. Der Abstieg wurde zum Albtraum. Der Höhensturm ließ seine Kleidung zu Eis erstarren. Ständig gegen den Absturz kämpfend rettete ihn ein ums andere Mal sein Bergstock, eine Technik, die er offensichtlich meisterhaft beherrschte. Später schrieb Steinberger, dass sein Alleingang auf den Großglockner seine gefährlichste Bergfahrt gewesen sei.

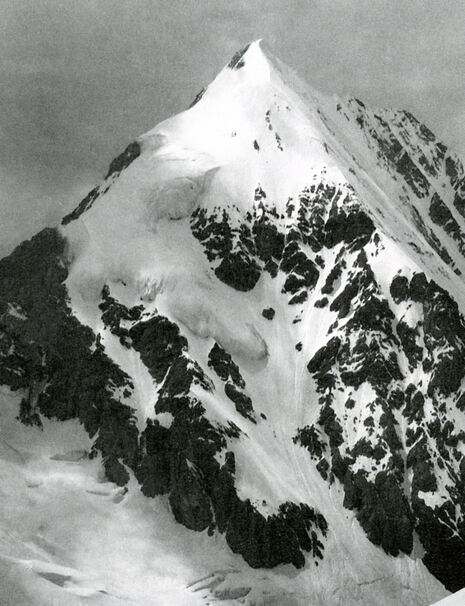

Eine Woche später, am 24. August 1854, marschierte Steinberger auf der berühmten Passstraße von Trafoi zum Stilvser Joch. Sein Zielwar kein geringeres als der zweithöchste Berg der Ortlergruppe: die Königspitze. »Ich hatte früher nie von einer Besteigung gehört und versprach mir einen noch nie erlebten Hochgenuss. Zudem stellte sich der ewige Firn, an dessen Fuß ich stand, so gefahrlos und anlockend dar, dass ich nicht widerstehen konnte.« Steinberger startete auf fest gefrorenem Firnschnee zu einem Gewaltmarsch, der ihn über mehrere Dreitausender und Hochpässe zum Fuß der Königspitze führte. Er überwand die Randspalte und die anschließende Steilflanke mit Hilfe seiner am Glockner erprobten Eistechnik. »Endlich waren alle Hindernisse überwunden und ich stand am höchsten Punkt, den vielleicht noch kein Sterblicher je betreten hat«.

Steinbergers Erfolg wurde wegen seiner Kühnheit und seiner unglaublich kurzen Gehzeiten von Fachleuten angezweifelt. Noch als 60-jähriger Klosterbruder beantwortete Pater Corbinian geduldig in langen Briefen alle Fragen der Zweifler. Einer seiner Briefe endet mit der Bemerkung: »... er sei bereit, seinen Anspruch auf die Erstersteigung der Königspitze aufzugeben, falls dargetan würde, welchen Hochgipfel er dann in diesem Falle betreten hätte.« Das konnte natürlich niemand. Heute ist Steinbergers Erstbesteigung längst anerkannt.

Pater Corbinian wurde ein namhafter Prediger in großen deutschen Bischofskirchen

Um das Jahr 1864 endete Stephan Steinbergers einmalige Serie spektakulärer Alleingänge in den Alpen. Er trat in den Kapuziner-Orden ein, nahm den Ordensnamen Pater Corbinian an und wirkte von nun an in wichtigen geistlichen Ämtern unter anderem als Prediger in den bedeutendsten deutschen Bischofskirchen wie Passau, Speyer, Mainz, Würzburg und Regensburg. Mit der selben Unerschrockenheit die er in den Bergen bewiesen hatte, wetterte er von der Kanzel herab gegen den preußischen Kulturkampf und verteidigte den politischen Katholizismus. Als Guardian in Türkheim kam er deswegen auch umgehend wegen des Bismarckschen Kanzelparagraphen mit der Obrigkeit in Konflikt. Über einen längeren Zeitraum stand er unter strenger Polizeiaufsicht.

In seinen Texten finden sich auch Beispiele altbayerisch patriotischer Denkart, wenn er über die vorlauten besserwisserischen Berliner Touristen lästert, die ins angeblich so rückständige Bayern kämen und »die in feinen Stiefelchen über Steine stolpern und mit ihren eleganten weißen Beinkleidern im Kuhfladen landen.« Beim Abstieg von der Königspitze kommentiert er mit feinsinniger Ironie die Begegnung mit einem Schweizer Bauern, der gerade im Begriff war: »seine unassimilierbaren Substanzen zu emanieren« (auf deutsch: seine Notdurft zu verrichten). »... die Freiheiten einer Republik scheint die Freiheit von jedem Gefühl der Scham und des Anstands zu sein.« Später im Dorf Münster freut sich Steinberger darüber, dass noch nicht alles katholische Leben calvinistischer Düsternis gewichen sei und dass man Deutsch spreche. »Welche Anerkennung der Überlegenheit unserer Sprache.«

Steinberger besuchte oft für ein paar Urlaubstage seinen Studienfreund Dekan Friedl in Anger. In dessen Haus ist er am 28. Juni 1905 im Alter von 72 Jahren gestorben. In einem sehr schönen Gedicht beschreibt Pater Corbinian Steinberger sein Wanderleben und die wichtigsten Stationen seiner Zeit als Bergsteiger. Ein Auszug aus dem Gedicht:

Großglockner und Venediger,

die stolze Königswand,

die könnten melden manch' Affair',

die glücklich ich bestand.

Doch boten sie mir reichen Lohn

für die Gefahr und Müh;

bei Gott, auf so erhab'nem Thron

saß wohl ein Fürst noch nie.

Doch eins – des Herzens Frieden

war nirgends mir beschieden.

Hab' endlich dann zu guter Letzt,

zum würdigen Beschluss

auf Monte Rosas Höh' gesetzt

den berggewohnten Fuß,

um Länder, Städte, Flüss' und Seen

im buntesten Gewirr,

die stolzesten Alpenhöh'n

zu schauen unter mir.

Doch eins – des Herzens Frieden

war nirgends mir beschieden.

Jetzt hat ich an der Welt genug

Und zog mich ganz zurück,

und folgte gern der Gnade Zug

zum wahren Lebensglück.

Und sieh, nach dieser heil'gen Flucht,

da ward's im Herzen hell,

da fand ich, was ich lang gesucht,

in stiller Klosterzell'.

Hier endlich war beschieden

Dem Herzen Ruh' und Frieden.

Otto Huber

34/2024