Den Kramer-Läden wurde der Garaus gemacht

Mit ihnen verschwand ein Stück liebgewordener Einkaufsmöglichkeiten

»Geh, Leni, laaf schnell umi zur Kramerin und hoi ma an Germ, nacha gibt's heid z'Mittag Dampfnudln. « Solche oder ähnliche gutgemeinte Aufforderungen bekam man in früherer Zeit öfters zu hören, wenn die Hausfrau, die Köchin, grad mitten unterm geschäftigen Treiben merkte, dass ihr eine wichtige Zutat bei der Zubereitung ihres Mahls fehlte. Wie praktisch war es da in so einer Situation, eine schnelle Einkaufsmöglichkeit in nächster Nähe zu haben, um den dringend benötigten Vorrat ohne große Umwege wieder auffüllen zu können.

Während der ersten Nachkriegsjahre und auch danach noch in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war das keine Seltenheit. Denn zu jener Zeit gab es wohl kein Dorf ohne einen sogenannten »Kramerladen«, der nicht die Bedürfnisse des täglichen Lebens, jedenfalls was die Ernährung der Bewohner betrifft, abdecken konnte.

Wobei die Bezeichnung »Kramerladen« hier auf keinen Fall despektierlich gemeint ist. Ganz im Gegenteil: Schließlich fand man dort in vertrauter Umgebung und auf wenigen Quadratmetern die wichtigsten Grundnahrungsmittel von A bis Z, vom Auszugsmehl bis hin zum Zucker. Noch dazu spielten die kleinen Geschäfte um die Ecke für die Kunden im Alltag eine ganz wichtige soziale und gesellschaftliche Rolle: Als liebgewordene Begegnungsstätte während des Einkaufs, als unverzichtbarer, interessanter Umschlagplatz neuester Nachrichten oder nur so nebenbei für einen unverbindlichen, nachbarschaftlichen Ratsch. Und obendrein wurde man auch noch bedient – was für ein Service!

Engmaschiges Netz an Einkaufsmöglichkeiten

Im Ruhpoldinger Talkessel gab es fast in jedem Ortsteil ein Kramerladl oder Lebensmittelgeschäft, das den Menschen, vor allem denen aus den entlegenen Weilern, ünnötig lange Einkaufswege ersparen half. Die folgende Aufzählung ohne Vollständigkeitsanspruch soll vor allem der jüngeren Leserschaft Aufschluss darüber geben, wie eng das Netz der Einkaufsmöglichkeiten gespannt war.

Im südlichen Brandertal hörte man das vertraute Klingeln der Ladentür beim Hinterseer und im Vorderbrand beim Bauer, ebenso in der Gstatter Au und an der Zwackei-Reibn, in Buchschachen beim Birnbacher, in der Schwaig beim Schützinger, in der Fuchsau bei der Schützinger-Lotte, während der Zellerboden durch den Zeller-Kramer Eisenberger, den Zeller Bäck, Metzgerei Fischerwirt und die Gastager Liesi abgedeckt wurde. In der Miesenbacherstraße versorgte die Seehuber-Leni ihre umliegenden Nachbarn, und in der Waldbahnstraße beim Schmaus gab es sogar Pferdefleisch und Wursterzeugnisse vomRossmetzger Wagnerberger aus Traunstein. Noch leichter hatten es die Dorferer selbst, um ihre Einkäufe zu erledigen. Da standen zur Auswahl: Feinkost-Schmaus, darunter im Keller der Hasenknopf Lutz, das Kaufhaus Zeller, der Stückl, Müller an der Johannesbrücke, Sausgruber, Reindl, Spar-Nitzlader, Plenk-Luise, Enhuber in der Vinzenzistraße und das Lagerhaus Plenk, wo man während des Einkaufs auch ganz bequem tanken konnte. Von all denen hat bis heute nur der Schmaus-Jackl mit seiner Familie durchgehalten. Eine hartnäckige Meisterleistung…! Auch reine Metzgereien wie beim Neuwirt, beim Wittelsbach, beim König-Ludwig oder beim Posthalter gehören mittlerweile der Vergangenheit an, ebenso wie so manche kleine Bäckerei. Dafür gehalten haben sich aus der besagten Zeit der Schuhbeck und der Kreidl.

Aussichtsloser Kampf gegen Windmühlen

Doch mit zunehmendem Wohlstand und stetig steigenden Ansprüchen änderte sich gleichzeitig auch das allgemeine Kaufverhalten, wobei es für die Betreiber hinter der Ladentheke ihrer kleinstrukturierten Läden immer schwieriger wurde, den täglichen Kundenwünschen gerecht zu werden. Es glich einem aussichtlosen Kampf gegen Windmühlen, und so verschwand ein Kramerladen nach dem anderen vom Erdboden. Gegen die Übermacht der großen Lebensmittelkonzerne, die bald das Marktgeschehen beherrschten, sowie deren Drang zur Gewinnmaximierung stand »Tante Emma« und Co. auf Dauer gesehen auf verlorenem Posten. Zwar wehrten sich manche Einzelkämpfer/ innen mit bewundernswertem Durchhaltevermögen, doch letztlich löste sich mit jeder zugesperrten Ladenklinke die gewohnte Einkaufsidylle ganzer Generationen nach und nach auf.

Auch Josef und Clara Stückl mit ihrem Sohn Pepi in Ruhpolding mussten diese Entwicklung hautnah miterleben, obwohl sie dem Fortschritt in ihrer Branche nicht abgeneigt und stets darauf bedacht waren, ihren Kunden immer etwas Neues zu bieten. Schließlich mussten sie sich als »Zuagroaste« von Anfang an gegen die heimische Konkurrenz (heute sagt man abgeschwächt Mitanbieter dazu) behaupten, was zwangsläufig mehr Anstrengungen um die Kundengunst erforderte.

Dass Ruhpolding einmal seine Arbeitswelt und damit auch sein Leben bestimmen würde, ahnte Josef Stückl, Jahrgang 1900, sicherlich noch nicht, als es ihn, den leutseligen bayerischen Schwaben aus Schwangau imOstallgäu zuerst nach München zog, wo er 1934 die fünf Jahre jüngere Clara Tieschky aus Schleißheim heiratete. Beide waren zu der Zeit in der Landeshauptstadt »in Stellung«, wie damals ein Arbeitsverhältnis, eine Anstellung bezeichnet wurde. Und wie es halt so geht im Leben, verliebten sich die Köchin und der Hausmeister ineinander, worauf der Bund fürs Leben nur eine Frage der Zeit blieb. Das Hotel, in dem beide arbeiteten, befand sich schräg dem Kolpinghaus München-Zentral gegenüber. Dessen Leiter, ein gewisser Roman Friesinger, hatte sich große Verdienste um den Wiederaufbau des neuen Kolping-Gebäudes erworben, was ihm, dem umsichtigen Landespräses der Bayerischen Kolpingfamilien und Diözesanpräses der Kolpingfamilien (vormals Zentralgesellenverein) den Ehrentitel Monsignore einbrachte. Nun, dieser ungemein sozial eingestellte und tatkräftige Geistliche wird später noch einmal an anderer Stelle Erwähnung finden.

In Ruhpolding sesshaft geworden

Der schon länger gehegte Wunsch der bergbegeisterten Stückl’s nach eigenem Besitz wurde Wirklichkeit, als sie 1940, wenige Monate nach Beginn des Zweiten Weltkriegs ein Haus in Ruhpolding kaufen konnten. Durch Zufall hatten sie von der Veräußerung des Objekts erfahren.

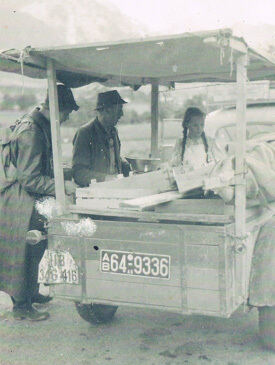

In dem Haus am sogenannten »Wanger Nog«, wo die Hauptstraße eine Rechtskurve hinauf zum oberen Dorf beschreibt, war bis dahin schon ein kleines Lebensmittelgeschäft von Theo Held untergebracht. Das konnten die jungen Eheleute unter der damaligen Versorgungssituation mit neuen Ideen weiterführen. Um die Grundversorgung der heimischen Bevölkerung gewährleisten zu können, bekam Josef Stückl 1941 einen Opel Olympia aus Militärbestand zugeteilt, der später in seinen Besitz überging. Dazu erstand der Kaufmann einen gebrauchten Hänger. Um mehr Waren transportieren und beide Gefährte auch als mobilen Verkaufsstand nutzen zu können, löste der Schmied Axthammer mit einigen Auf- und Umbauten, wozu auch der aufgeschweißte Dachträger gehörte, mit viel handwerklichem Geschick diese Aufgabe.

Durch die alten Kontakte aus Josef Stückls Münchner Zeit, sei es zu Großhändlern oder Bauern im Umland, ergaben sich bessere und umfangreichere Einkaufsmöglichkeiten, vor allem, wenn es darum ging, Kartoffeln und Weißkraut aus Ismaning zu beziehen. Als der Bedarf immer umfangreicher wurde, ließ man die Lieferungen per Güterwaggon in den beschaulichen Ruhpoldinger Bahnhof kommen.

Besonders das Weißkraut war bei den örtlichen Bauernfamilien mit ihren Dienstboten gefragt. Es zählte damals als Hauptbestandteil bäuerlicher Kost und wurde beim Stückl zur weiteren Verarbeitung auf den Höfen gehobelt. Sohn Beppi (Jahrgang 1944) erinnert sich: »Den ganzen November über drehte sich fast alles ums Krauthobeln, die Bauern kamen mit ihren Rossfuhrwerken bis vom Froschsee herab; da war unser Hobel fast Tag und Nacht im Einsatz, um alle Bestellungen abzuarbeiten.« Die elektrisch betriebene Krautmaschine, die der Vater gebraucht von der Firma Develey zukaufte, wurde meistens von seiner Mutter und einer Helferin bedient. Das ausgediente Stück ist heute noch im Bartholomäus-Schmucker-Heimatmuseum zu besichtigen.

Zu den Großabnehmern zählten damals der Posthalter, der »Riader«, der »Simandl« und nahezu alle Bauern, die zentnerweise das Kraut abnahmen. Je nach Größe des Hofes und der Anzahl an Dienstboten musste das eingemachte Sauerkraut dann als Wintervorrat reichen. Auch die drei Kinderheilstätten St.-Annahaus, Marien- und Josefsheim zählten zur Kundschaft.

Für die neugierigen Dorf- und Schulkinder, die das tagelange Treibenmit großen Augen verfolgten, fiel nebenbei immer eine Handvoll frisches Kraut ab – eine willkommene und gesunde Aufbesserung ihres oftmals kargen Speisenplans.

Die Zuganbindung erwies sich auch bei den wöchentlichen Frischfisch-Lieferungen von Vorteil: die begehrte Fracht kam immer donnerstags direkt aus Cuxhaven, verpackt in praktischen Spankörben und Pergamentpapier. Obenauf lag statt eines Deckels eine dicke Schicht zerkleinertes Eis (Crushed-Eis), um die Ware während des Transports vor dem Verderben zu schützen. Solange es keine elektrische Kühlmöglichkeit gab, behalfen sich die Stückls mit ihrem Eiskeller in der Waldbahnstraße, der bis in die Fünfzigerjahre hinein in Betrieb war. Das Eis wurde praktischerweise gleich an Ort und Stelle an einem stattlichen Holzgerüst, dem sogenannten Eisgalgen fabriziert, über das fließendes Wasser geleitet wurde. In dem mit Torfmull doppelwandig ausgekleideten Eiskeller gelagert, hielt sich das unverzichtbare Gut bis weit in den Sommer hinein.

Harte Lehrzeit im Stuttgarter Feinkosttempel Böhm

Als Josef jun., besser bekannt als der Stückl-Pepi, 1960 seine dreijährige Lehre als Einzelhandelskaufmann mit Schwerpunkt Feinkost in Stuttgart begann, ahnte man noch nicht, dass es in der Lebensmittelbranche einmal zu solch gravierenden Veränderungen kommen sollte, wie man sie heute vorfindet. Schließlich sollte der Pepi als einziges Kind der Eheleute Stückl die Geschäftsnachfolge sichern.

Im Stuttgarter Feinkosthaus Böhm mit seinen fünf Filialen, neben Michelsen in der Hansestadt Hamburg und Dallmayr in München eine der kulinarischen Top-Adressen, erhielt der schüchterne, 15-jährige Lehrling aus Ruhpolding sein berufliches Rüstzeug nach allen Regeln der Kunst. Für Heimweh bestand meistens keine Zeit, denn die Ausbildung forderte den Pepi mehr, als ihm lieb sein konnte. Zwölf-Stunden-Tage waren die Regel, oftmals wurde bis spät in die Nacht gewerkelt, so dass er statt im Lehrlingsheim in der Firma übernachten musste.

Gemessen an heutigen Standards hört sich manche Arbeitsweise ziemlich abenteuerlich an, wenn Pepi Stückl erzählt: »Das angelieferte Wildbret wurde mitsamt Fell eingefroren und erst bei Bedarf aus der Decke geschlagen, zerlegt und auch wieder eingefroren; dass dabei die Kühlkette unterbrochen wurde, störte damals niemanden.« Wie viele Rehrücken er spickte und Unmengen an Geflügel abflammen und rupfen musste, weiß er heute beim besten Willen nicht mehr.

Dafür erinnert er sich noch genau an eine Begebenheit, die ihm ganze fünf Mark Trinkgeld einbrachte. Bei achtzig Mark Monatslohn immerhin eine schöne Aufbesserung. Die spendable Dame war niemand anderes als Frau Porsche aus der Sportwagen-Dynastie. Der angesehenen Stammkundin hatte er die vollbeladene Einkaufstasche bis zum Auto geschleppt und in den Kofferraum verstaut. Auch kulturell fand er reichlich Entschädigung für die täglichen Strapazen, denn es fielen öfters Freikarten für exzellente Gastspiele im Beethoven-Saal des dortigen Kultur- und Kongresszentrums ab. So konnte er Künstler von Weltruhm live erleben, wie den begnadeten Ballett-Tänzer Rudolf Nurejew, die brasilianische Primaballerina Marcia Haydee oder so manche Opern-Inszenierung.

Überraschendes Wiedersehen mit Pfarrer Roman Friesinger

Ach ja, der bereits anfangs erwähnte Roman Friesinger: Es war sicher eine glückliche Fügung, als 1954 der in Anger geborene Monsignore von München nach Ruhpolding kam, um am 1. November die katholische Pfarrei zu übernehmen. Und eine Überraschung zugleich, als sich die Stückls und der beliebte Geistliche in ihrer neuen, gemeinsamen Heimat im Chiemgau wiedersahen. Da sich damals noch das Pfarrhaus und Stückls Laden in unmittelbarer Nähe befanden, wurden die nachbarschaftlichen Kontakte gern und gründlich bei abendlichen Runden gepflegt. Dem ausgeprägten Kunstsinn des »Monsei«, (unter dem Ehrennamen kannte ihn in Ruhpolding jedes Kind) ist die Entdeckung der wertvollen, romanischen Marienfigur in der Häusler-Kapelle in Zell zu verdanken, die heute den rechten Seitenaltar in der Pfarrkirche St. Georg schmückt und als »Ruhpoldinger Madonna« jedem ausgewiesenen Kunstkenner ein Begriff ist.

Begrüßenswerte Kehrtwende zur Direktvermarktung

Die Jahre gingen ins Land. In Ruhpolding machte sich Ende der Sechziger des vorigen Jahrhunderts die Konkurrenz, wie andernorts auch, mit großzügigen Verkaufsflächen und einem Warenangebot breit, von dem die »Kleinen« nur träumen konnten. Als in den ehemaligen Kinos am Bahnhof und am Rathaus zwei Supermärkte mit jeweils 400 Quadratmetern einzogen, rückten sie den Stückl’s existenzbedrohend auf die Pelle.

Der moderne Zeitgeist äußerte sich nicht nur durch individuelle Selbstbedienung, sondern auch durch andere »Errungenschaften« wie etwa der hygienischen Plastik-Verpackung. Auf einmal galt es als altmodisch, wenn beim Stückl Lebensmittel wie beispielsweise der »Kaas« offen in der Verkaufstheke lagen. Solche Aussagen haben den Pepi damals mächtig gewurmt. Wenn man damals schon gewusst hätte…

So blieb es nicht aus, dass auch er das mittlerweile von den Eltern übernommene Geschäft am Wanger Nock über kurz oder lang dicht machte und sich beruflich anderweitig orientierte: Die betriebswirtschaftliche Rechnung ging einfach nicht mehr auf. Er schulte um und fand als staatlich geprüfter Bergführer seine Erfüllung.

Wenn heute landwirtschaftliche Betriebe ihre Erzeugnisse direkt ab Hof verkaufen, wieder kleine, oftmals genossenschaftlich geführte Dorfläden entstehen und regionale Produkte in den entsprechenden Bio- und Regio-Märkten ihre Abnehmer finden, dann nötigt diese Kehrtwende dem Stückl-Pepi den höchsten Respekt ab. Hoffentlich hält sie noch lange an…

Ludwig Schick

1/2022