Das Schloss Neuamerang und die Hofmark Sondermoning

Erläuterungen zum Kupferstich von Michael Wening »Neuen Amerang«

Kupferstich von Michael Wening »Neuen Amerang«

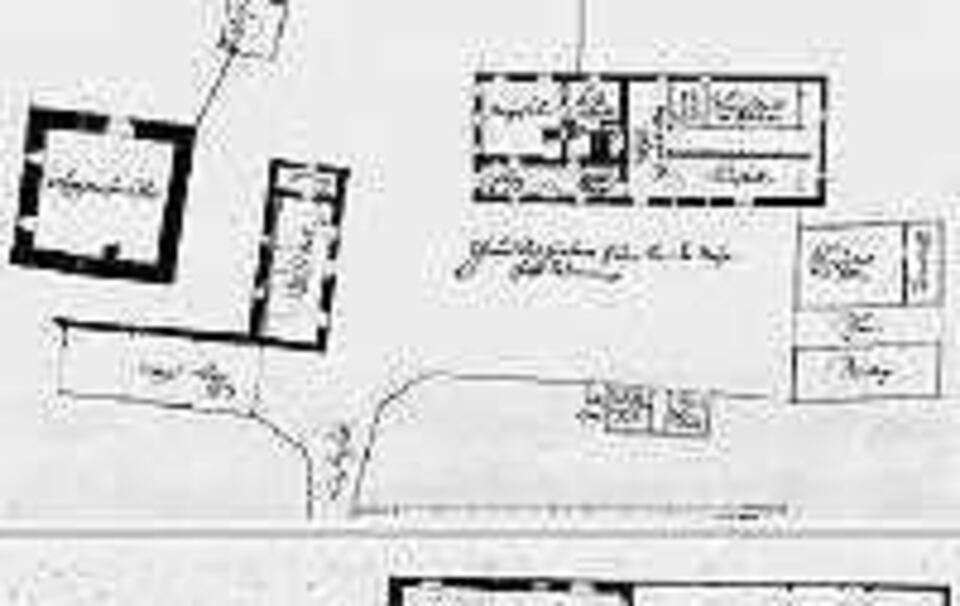

Plan 1 (oben) zeigt den grundriss aller Gebäude, mit Blick nach Süden. Plan 2 (unten) zeigt den ersten Stock.

Plan 3 ist der Querschnitt des Mayerhauses.

Im Jahr 1701 erschien der erste Band eines Bild- und Geschichtswerkes, das heute noch als ertragreiche Quelle der Baugeschichte und der Lebensumstände der Zeit vor 300 Jahren gelten kann. Der Verfasser, der Münchner Hofkupferstecher Michael Wening (1645 – 1718), stellte das Kurfürstentum Bayern beispielhaft in 850 Kupferstichen, begleitet von Beschreibungen der abgebildeten Objekte, dar. Da er im Auftrag des Kurfürsten Max Emanuel handelte, konnte er sich in einer vom Hof gestellten Pferdekutsche auf den Weg machen, um die Residenzen, Schlösser, Burgen, Städte, Märkte und Hofmarken zu besuchen und zeichnerisch festzuhalten. Anschließend wurden diese Zeichnungen in seiner Werkstatt in München auf Kupferplatten gestochen, d. h. eingraviert und diese Bilder gedruckt. Seine »Historico-topographica Descriptio Bavarae« (Historisch-topographische Beschreibung Bayerns) ist eine umfangreiche beschreibende und bildlich darstellende Landaufnahme des Fürstentums Bayern in der Zeit um 1700.

In diesem Werk findet sich auch ein Kupferstich, der den Schlosskomplex Neuamerang und den Ort Sondermoning, damals eine Hofmark, darstellt. Zu dieser Zeit waren Schloss und Hofmark Sondermoning im Besitz von Graf Franz Guidobald Törring zu Pertenstein, der beide um 13000 Gulden 1694 käuflich erworben hatte(1), um seinen Pertensteiner Besitz zu vergrößern. Er bewohnte jedoch das Schloss Neuamerang selbst nie. Aufschluss über den Zustand des Schlosses geben uns verschiedene Quellen.

Als erste Quelle kommt die Beschreibung zum Kupferstich »NeuenAmerang« von Michael Wening in Frage. Sie enthält den sehr deutlichen Hinweis, dass das Schloss (auf dem Stich rechtes Herrschaftsgebäude mit Krüppelwalmdach und Erker) bei den „»Lindlischen« Vorbesitzern »in merkliche Baufälligkeit« geraten war. Ferdinand Donat Lindl war durch Heirat mit Anna Christina Magensreiterin von Teising bei Mühldorf, eine geborene Keutzl, in den Besitz des Schlosses und der Hofmark Neuamerang gekommen. Er war von 1632 bis 1654 Kastner, d. h. hoher churfürstlicher Beamter und Zolleinnehmer im Verwaltungsbezirk Traunstein. Er wohnte nicht im Schloss, sondern lebte in Traunstein, wo er mehrere Häuser besaß, die er aber später wieder verkauften musste(2). Er war auch Hofmarksherr von Bad Adlholzen, das er zu großer Blüte brachte.

F. D. Lindl war ein sehr reisefreudiger und gelehrter Mann, der Berichte über seine Reisen durch Italien und Frankreich verfasste.

Wie es scheint, lebte er aber über seine Verhältnisse, da 1659 gegen ihn ein Gantverfahren (=Konkursverfahren) eingeleitet wurde, das er nur durch Abtretung seiner Besitzungen an seinen Sohn Georg Sigmund abwenden konnte(3). Als Hofmarksherr von Sondermoning war er auch für die Verwaltung der Kirchenkasse der Filialkirche zuständig. Wie die Kirchenrechnungen, soweit sie von ihm überhaupt geführt wurden, deutlich zum Ausdruck bringen, lieh er sich »Capitalien« aus, ohne Zinsen zu bezahlen. In späteren Jahren musste sein Sohn Georg Sigmund mit »Guetmachungen« gerade stehen(4). Aus den Büchern geht auch hervor, dass er sich als Hofmarksherr kaum um den Zustand der Filialkirche kümmerte.

Die Wahrheit über den Bauzustand liefert die Beschreibung

Die in der Beschreibung zum Ausdruck gebrachte »merkliche Baufälligkeit« des Schlosses gibt uns den Hinweis, dass der Wening Kupferstich eine idealisierende Darstellung von Neuamerang liefert, den wahren Zustand um 1700 jedoch verschweigt. Diesen erfährt man erst aus der Beschreibung. Es ist ja erwiesen, dass Wening als Vorlage für die Stiche nicht nur seine Zeichnungen oder vorhandene Bilder benutzte, sondern sich an den Neubauplänen oder Vorhaben der Besitzer orientierte. So wurde manch bescheidener Quaderbau als „barocker Traum“ dargestellt und das hochgezogene Schopfwalmdach, das auch »NeuenAmerang« ziert, war im Altbayerischen eine typische Bauweise für einen Herrenhof.

Darüber hinaus spielten bei der Darstellung auch finanzielle Gründe eine Rolle. Denn »geschönte« Bilder konnten leichter verkauft werden als realistische. Und Michael Wening war dringend darauf angewiesen, dass ihm die Besitzer und Auftraggeber der Bauwerke sein topographisches Werk abkauften, damit er seine Unkosten decken konnte. Denn der Churfürst unterstützte ihn nur mit einer Teilsumme der Gesamtkosten von rund 22 000 Gulden(5).

Pläne des Schlosses geben Auskunft

Eine weitere Quelle findet sich im Törring Archiv des Staatsarchivs München(6). Aus dem Jahr 1747 sind dort Pläne des Schlosses Neuamerang mit den Nebengebäuden erhalten. Sie zeigen deutlich, dass nur 46 Jahre später das Schloss eine Ruine war.

Plan 1 zeigt den Grundriss aller Gebäude, mit Blick nach Süden. Die Zufahrt war also von Norden her. Vom Schlossbau existierten nur noch die Grundmauern; deshalb heißt es im Plan »abgebrochenes Schloß«. Das Gebäude daneben, das sich auf dem Wening Stich recht herrschaftlich gibt, entpuppt sich im Plan als Pferdestall mit Abteil für die Lämmer. Es wurde erst 1640/42 von Ferdinand Donat Lindl hinzugebaut. Ein Gedenkstein, auf dem an die Veranlasserin dieses Zubaus Frau Anna Christina Magensreiterin erinnert wird, befindet sich heute im Toreingang des Schlosses Pertenstein; er war ursprünglich an diesem Nebengebäude angebracht(7).

Vor diesen beiden Gebäuden stand eine Kapelle, in der sich eine Loreto Madonna befunden haben soll, die aus der »ruinierten Capeln« in die St. Anna Kapelle von Pertenstein übertragen wurde, wo sie heute noch den Altarraum schmückt(8).

Nach Johann Josef Wagner(9) wurde diese Kapelle bereits um 1459 urkundlich erwähnt. Sie war jedoch, wie ein Visitationsbericht der Pfarrei Haslach 1644 feststellte(10), nicht konsekriert. Denn dort heißt es »capella arcis non consecrata« (= die Kapelle des Schlosses ist nicht geweiht). Diese Tatsache hatte zur Folge, dass in dieser Schlosskapelle keine Hl. Messe gelesen werden durfte. So erklärt sich auch ein Hinweis in der Beschreibung von Töpfer(11), wonach Georg Sigmund Lindl vom erzbischöflichen Konsistorium in Salzburg 1664 die Erlaubnis erhalten hatte, dass in seiner Kapelle durch jeden Priester »super portatili« für ihn und seine Hausgenossen an Sonn- und Feiertagen die Hl. Messe gelesen werden durfte. Ein »portatili« ist ein tragbarer geweihter Altarstein, der in Ausnahmefällen verwendet wurde.

Dazwischen lagen der Hausgarten und der Brunnen, der heute noch existiert, aber wegen Einsturzgefahr mit Betonplatten abgedeckt ist.

Das rechte, quergestellte Gebäude war der Mayerhof mit Mayerstube, Küche und Kuh- und Schafstall. Er diente als Sitz des Verwalters des Schlosses, der Hofmark und der Ländereien des Hofmarksherrn.

Davor war im Abstand der runde Backofen. Auf der Nordseite waren noch hölzerne Nebengebäude für die Schafe im Sommer und die Strohlager. Auch ein Schweinestall und ein Lokus (»Loca«) waren vorhanden.

Plan 2 zeigt den ersten Stock. Das Schloss ist nicht aufgeführt, weil der erste Stock nicht mehr existierte. Der obere Stock des Nebengebäudes diente zur Aufbewahrung der Eicheln, die man für die Schweinefütterung benötigte. Der Verbindungsgang zwischen Nebengebäude und Mayerhof war wohl nicht mehr brauchbar, da er als „ruinierter hölzerner Gang“ bezeichnet wird. Für den Mayer gab es noch eine Stube und dahinter das Heulager.

Im Plan 3 ist der Querschnitt des Mayerhauses zu erkennen. Es hatte unter der Küche einen kleinen Keller.

Das Schloss als »Steinbruch«

Eine dritte Quelle gibt weitere Auskunft über das Schlossgebäude. In der Beschreibung der Pfarrei Hart, verfasst von Peter Pfatrisch , der dort von 1876 bis 1890 als Pfarrer wirkte, erfahren wir Näheres über den Zustand des Schlosses im Jahr 1734. Demnach standen damals nur noch die Außenmauern bis zum ersten Stock in einer Höhe von 3,30 Metern. Die Größe des Gebäudes wird mit 11 auf 12 Metern angegeben. Die Mauern waren einen Meter stark. Er weist auch darauf hin, dass schon früher für den Bau des Wirtshauses in Sondermoning aus dem Schloss Steine gebrochen wurden.

Das Schloss diente nach seinem Bericht auch als »Steinbruch« für den Neubau des Harter Kirchturms im Jahr 1759. Graf Törring überließ auf Ansuchen Baumaterialien, 40 Klafter Steine und 2000 Ziegelsteine, aus seinem alten Schlosse in Sondermoning.

Zu Zeiten von Pfarrer Pfatrisch war bereits das gesamte Mauerwerk verschwunden und die Schlossstelle war nur noch an der Terraingestaltung erkennbar; ebenfalls war der schön ausgemauerte Brunnen noch vorhanden.

Auch in unseren Tagen ist das ehemalige Schlossgelände an der Geländegestaltung feststellbar. Der Brunnen existiert zwar noch, ist aber wegen Einsturzgefahr mit Betonplatten zugedeckt. Da es sich um Privatgelände handelt, das landwirtschaftlich genutzt wird, ist ein Zugang nur außerhalb der Vegetationszeit möglich.

Josef Ippenberger

1: Töpfer, Friedrich, Geschichte der gräflichen Törring-Gutenzellischen Schlösser Pertenstein, Marwang und Sondermoning, in: Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte, Band 8, 1947, S. 377 ff

2: Geschichte der Besitzer der Hofmark Sondermanning und des Schlosses daselbst, genannt Neuamerang, in: Traunsteiner Wochenblatt 1856, Nr. 34,35,36 (ohne Angabe des Verf.)

3: Peter von Bomhard, Schriftlicher Nachlass Nr 190, Diözesanarchiv München

4: Pfarrarchiv Nußdorf, Kirchenrechnungen der Filialkirche Sondermoning von 1658 ff

5: Rainer Schuster, Michael Wening und seine „Historico-Topographica Descriptio“ Ober- und Niederbayerns, 1999, in: Miscellanea Bavarica Monacensia, Bd. 171

6: Törring-Jettenbach, K 42

7: Wie Fußnote 3

8: Jolanda Englbrecht. Geschichte der Schlosskapelle St. Anna zu Pertenstein, Jubiläumsschrift 2004

9: Manuskriptsammlung im Stadtarchiv Traunstein, Doc. 233/4

10: Wie Fußnote 3, Nr. 187

11: Wie Fußnote 1, S. 388

12: Peter Pfatrisch, Die Pfarrei Hart, in: Beiträge zur Geschichte, Topographie und Statistik des Erzbistums München und Freising von Dr. Martin von Deutinger, München 1903, S. 402 ff

7/2006

In diesem Werk findet sich auch ein Kupferstich, der den Schlosskomplex Neuamerang und den Ort Sondermoning, damals eine Hofmark, darstellt. Zu dieser Zeit waren Schloss und Hofmark Sondermoning im Besitz von Graf Franz Guidobald Törring zu Pertenstein, der beide um 13000 Gulden 1694 käuflich erworben hatte(1), um seinen Pertensteiner Besitz zu vergrößern. Er bewohnte jedoch das Schloss Neuamerang selbst nie. Aufschluss über den Zustand des Schlosses geben uns verschiedene Quellen.

Als erste Quelle kommt die Beschreibung zum Kupferstich »NeuenAmerang« von Michael Wening in Frage. Sie enthält den sehr deutlichen Hinweis, dass das Schloss (auf dem Stich rechtes Herrschaftsgebäude mit Krüppelwalmdach und Erker) bei den „»Lindlischen« Vorbesitzern »in merkliche Baufälligkeit« geraten war. Ferdinand Donat Lindl war durch Heirat mit Anna Christina Magensreiterin von Teising bei Mühldorf, eine geborene Keutzl, in den Besitz des Schlosses und der Hofmark Neuamerang gekommen. Er war von 1632 bis 1654 Kastner, d. h. hoher churfürstlicher Beamter und Zolleinnehmer im Verwaltungsbezirk Traunstein. Er wohnte nicht im Schloss, sondern lebte in Traunstein, wo er mehrere Häuser besaß, die er aber später wieder verkauften musste(2). Er war auch Hofmarksherr von Bad Adlholzen, das er zu großer Blüte brachte.

F. D. Lindl war ein sehr reisefreudiger und gelehrter Mann, der Berichte über seine Reisen durch Italien und Frankreich verfasste.

Wie es scheint, lebte er aber über seine Verhältnisse, da 1659 gegen ihn ein Gantverfahren (=Konkursverfahren) eingeleitet wurde, das er nur durch Abtretung seiner Besitzungen an seinen Sohn Georg Sigmund abwenden konnte(3). Als Hofmarksherr von Sondermoning war er auch für die Verwaltung der Kirchenkasse der Filialkirche zuständig. Wie die Kirchenrechnungen, soweit sie von ihm überhaupt geführt wurden, deutlich zum Ausdruck bringen, lieh er sich »Capitalien« aus, ohne Zinsen zu bezahlen. In späteren Jahren musste sein Sohn Georg Sigmund mit »Guetmachungen« gerade stehen(4). Aus den Büchern geht auch hervor, dass er sich als Hofmarksherr kaum um den Zustand der Filialkirche kümmerte.

Die Wahrheit über den Bauzustand liefert die Beschreibung

Die in der Beschreibung zum Ausdruck gebrachte »merkliche Baufälligkeit« des Schlosses gibt uns den Hinweis, dass der Wening Kupferstich eine idealisierende Darstellung von Neuamerang liefert, den wahren Zustand um 1700 jedoch verschweigt. Diesen erfährt man erst aus der Beschreibung. Es ist ja erwiesen, dass Wening als Vorlage für die Stiche nicht nur seine Zeichnungen oder vorhandene Bilder benutzte, sondern sich an den Neubauplänen oder Vorhaben der Besitzer orientierte. So wurde manch bescheidener Quaderbau als „barocker Traum“ dargestellt und das hochgezogene Schopfwalmdach, das auch »NeuenAmerang« ziert, war im Altbayerischen eine typische Bauweise für einen Herrenhof.

Darüber hinaus spielten bei der Darstellung auch finanzielle Gründe eine Rolle. Denn »geschönte« Bilder konnten leichter verkauft werden als realistische. Und Michael Wening war dringend darauf angewiesen, dass ihm die Besitzer und Auftraggeber der Bauwerke sein topographisches Werk abkauften, damit er seine Unkosten decken konnte. Denn der Churfürst unterstützte ihn nur mit einer Teilsumme der Gesamtkosten von rund 22 000 Gulden(5).

Pläne des Schlosses geben Auskunft

Eine weitere Quelle findet sich im Törring Archiv des Staatsarchivs München(6). Aus dem Jahr 1747 sind dort Pläne des Schlosses Neuamerang mit den Nebengebäuden erhalten. Sie zeigen deutlich, dass nur 46 Jahre später das Schloss eine Ruine war.

Plan 1 zeigt den Grundriss aller Gebäude, mit Blick nach Süden. Die Zufahrt war also von Norden her. Vom Schlossbau existierten nur noch die Grundmauern; deshalb heißt es im Plan »abgebrochenes Schloß«. Das Gebäude daneben, das sich auf dem Wening Stich recht herrschaftlich gibt, entpuppt sich im Plan als Pferdestall mit Abteil für die Lämmer. Es wurde erst 1640/42 von Ferdinand Donat Lindl hinzugebaut. Ein Gedenkstein, auf dem an die Veranlasserin dieses Zubaus Frau Anna Christina Magensreiterin erinnert wird, befindet sich heute im Toreingang des Schlosses Pertenstein; er war ursprünglich an diesem Nebengebäude angebracht(7).

Vor diesen beiden Gebäuden stand eine Kapelle, in der sich eine Loreto Madonna befunden haben soll, die aus der »ruinierten Capeln« in die St. Anna Kapelle von Pertenstein übertragen wurde, wo sie heute noch den Altarraum schmückt(8).

Nach Johann Josef Wagner(9) wurde diese Kapelle bereits um 1459 urkundlich erwähnt. Sie war jedoch, wie ein Visitationsbericht der Pfarrei Haslach 1644 feststellte(10), nicht konsekriert. Denn dort heißt es »capella arcis non consecrata« (= die Kapelle des Schlosses ist nicht geweiht). Diese Tatsache hatte zur Folge, dass in dieser Schlosskapelle keine Hl. Messe gelesen werden durfte. So erklärt sich auch ein Hinweis in der Beschreibung von Töpfer(11), wonach Georg Sigmund Lindl vom erzbischöflichen Konsistorium in Salzburg 1664 die Erlaubnis erhalten hatte, dass in seiner Kapelle durch jeden Priester »super portatili« für ihn und seine Hausgenossen an Sonn- und Feiertagen die Hl. Messe gelesen werden durfte. Ein »portatili« ist ein tragbarer geweihter Altarstein, der in Ausnahmefällen verwendet wurde.

Dazwischen lagen der Hausgarten und der Brunnen, der heute noch existiert, aber wegen Einsturzgefahr mit Betonplatten abgedeckt ist.

Das rechte, quergestellte Gebäude war der Mayerhof mit Mayerstube, Küche und Kuh- und Schafstall. Er diente als Sitz des Verwalters des Schlosses, der Hofmark und der Ländereien des Hofmarksherrn.

Davor war im Abstand der runde Backofen. Auf der Nordseite waren noch hölzerne Nebengebäude für die Schafe im Sommer und die Strohlager. Auch ein Schweinestall und ein Lokus (»Loca«) waren vorhanden.

Plan 2 zeigt den ersten Stock. Das Schloss ist nicht aufgeführt, weil der erste Stock nicht mehr existierte. Der obere Stock des Nebengebäudes diente zur Aufbewahrung der Eicheln, die man für die Schweinefütterung benötigte. Der Verbindungsgang zwischen Nebengebäude und Mayerhof war wohl nicht mehr brauchbar, da er als „ruinierter hölzerner Gang“ bezeichnet wird. Für den Mayer gab es noch eine Stube und dahinter das Heulager.

Im Plan 3 ist der Querschnitt des Mayerhauses zu erkennen. Es hatte unter der Küche einen kleinen Keller.

Das Schloss als »Steinbruch«

Eine dritte Quelle gibt weitere Auskunft über das Schlossgebäude. In der Beschreibung der Pfarrei Hart, verfasst von Peter Pfatrisch , der dort von 1876 bis 1890 als Pfarrer wirkte, erfahren wir Näheres über den Zustand des Schlosses im Jahr 1734. Demnach standen damals nur noch die Außenmauern bis zum ersten Stock in einer Höhe von 3,30 Metern. Die Größe des Gebäudes wird mit 11 auf 12 Metern angegeben. Die Mauern waren einen Meter stark. Er weist auch darauf hin, dass schon früher für den Bau des Wirtshauses in Sondermoning aus dem Schloss Steine gebrochen wurden.

Das Schloss diente nach seinem Bericht auch als »Steinbruch« für den Neubau des Harter Kirchturms im Jahr 1759. Graf Törring überließ auf Ansuchen Baumaterialien, 40 Klafter Steine und 2000 Ziegelsteine, aus seinem alten Schlosse in Sondermoning.

Zu Zeiten von Pfarrer Pfatrisch war bereits das gesamte Mauerwerk verschwunden und die Schlossstelle war nur noch an der Terraingestaltung erkennbar; ebenfalls war der schön ausgemauerte Brunnen noch vorhanden.

Auch in unseren Tagen ist das ehemalige Schlossgelände an der Geländegestaltung feststellbar. Der Brunnen existiert zwar noch, ist aber wegen Einsturzgefahr mit Betonplatten zugedeckt. Da es sich um Privatgelände handelt, das landwirtschaftlich genutzt wird, ist ein Zugang nur außerhalb der Vegetationszeit möglich.

Josef Ippenberger

1: Töpfer, Friedrich, Geschichte der gräflichen Törring-Gutenzellischen Schlösser Pertenstein, Marwang und Sondermoning, in: Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte, Band 8, 1947, S. 377 ff

2: Geschichte der Besitzer der Hofmark Sondermanning und des Schlosses daselbst, genannt Neuamerang, in: Traunsteiner Wochenblatt 1856, Nr. 34,35,36 (ohne Angabe des Verf.)

3: Peter von Bomhard, Schriftlicher Nachlass Nr 190, Diözesanarchiv München

4: Pfarrarchiv Nußdorf, Kirchenrechnungen der Filialkirche Sondermoning von 1658 ff

5: Rainer Schuster, Michael Wening und seine „Historico-Topographica Descriptio“ Ober- und Niederbayerns, 1999, in: Miscellanea Bavarica Monacensia, Bd. 171

6: Törring-Jettenbach, K 42

7: Wie Fußnote 3

8: Jolanda Englbrecht. Geschichte der Schlosskapelle St. Anna zu Pertenstein, Jubiläumsschrift 2004

9: Manuskriptsammlung im Stadtarchiv Traunstein, Doc. 233/4

10: Wie Fußnote 3, Nr. 187

11: Wie Fußnote 1, S. 388

12: Peter Pfatrisch, Die Pfarrei Hart, in: Beiträge zur Geschichte, Topographie und Statistik des Erzbistums München und Freising von Dr. Martin von Deutinger, München 1903, S. 402 ff

7/2006