Das Portalwappen an der Grassauer Kirche

Rätsel um die Zahl 1491 im Wappen über dem Turmportal

Im »Heimatbuch Oberes Achental« befinden sich im Abschnitt Kirchengeschichte auch die wichtigsten Kirchen vom »Bistum Chiemsee«. Dabei wurde in der 2. Auflage des Heimatbuchs bereits auf Unstimmigkeiten im Portalwappen der Achentaler Mutterkirche mit der Jahreszahl »1491« hingewiesen. Seit 1902 wird das Wappen mit dem Kreuz nur mit der Jahreszahl »1491« erwähnt, nicht mit der Formulierung »aus dem Jahre von ...«

Die Grassauer Kirche hat zwei prächtige gotische Rotmarmorportale. Das Doppelwappen über dem Südportal der Grassauer Kirche ist das Wappen von einem weltlichen und einem geistlichen Stifter. Zum einen von Erasmus Haslanger, Pfleger vonMarquartstein, 1421 bis 1442. Zum anderen das Wappen von Peter Perckhauser, Pfarrer von Grassau von 1446 bis 1476. Diese Wappen sind aus dem gleichen Rotmarmor, wie das gesamte Südportal. Die gesicherten Lebensdaten der damaligen Stifter ermöglichen, sich bei der Datierung der Umbaumaßnahmen auf der Kirchensüdseite und dem Bau der Katharinenkapelle auf eine Zeit um 1476 festzulegen.

Das stark vereinfachte Wappen über dem Turmportal mit der Jahreszahl 1491 könnte dem gleichen Brauch folgen, evtl. wurde 1491 ein altes Kirchentor durch das Rotmarmorportal ersetzt. Das Portalwappen passt jedoch aufgrund der stark vereinfachten Formgebung nicht zum 15. Jahrhundert und wurde auch nicht aus Rotmarmor gefertigt. Gestützt wird diese Auffassung durch das Deckengemälde von 1707 unter der Empore der Kirche (Prozession zur Lindenkapelle) und eine Lithographie um 1880 bis 1890 vom Grassauer Kirchplatz, wo ebenfalls kein Portalwappen zu sehen ist. Die bisherige Annahme aus dem Jahr 1902, dass das Turmwappen ein Allianzwappen darstellt, wird heraldisch widerlegt.

Trotzdem ist die Achentaler Mutterkirche »Mariä Himmelfahrt« aufgrund ihrer Größe und der prächtigen Innenausstattung »einer der bedeutendsten Sakralbauten im Chiemgau.«(1)

Auch in der 2. Auflage vom »Heimatbuch Oberes Achental« konnte die über Jahrhunderte laufenden Bauetappen an der Grassauer Kirche, den Kirchenportalen und ihrer Wappen nur angedeutet werden. Zur Begründung der abweichenden Beschreibung der Portalwappen ist ein kurzer Auszug aus der Baugeschichte erforderlich.

Der ursprüngliche einschiffige Kirchenbau geht auf die Romanik zurück (1000 bis 1200). Zuvor hat sicher schon ein schlichter Vorgängerbau bestanden.(2)

Wahrscheinlich mit dem Ende der herzoglichen Eigenkirchen wurde 1155 erstmals in einer Salzburger Urkunde ein Pfarrer Chuono von Grassau erwähnt. Die Grassauer Kirche »Mariä Himmelfahrt« erscheint in den Urkunden vom Bistum Chiemsee bereits um 1216 als Urpfarrei vom Achental.(3)

Statistische Erfassungen der Pfarreien in Bayern sind in größeren Abständen von 1315 bis 1820 überliefert.(4) Aufbauend auf diese Arbeiten mit Nennung von sogen. Wechselpfarreien begann die Bearbeitung von Mayer - Westermayer ab 1884. Durch ihre thematische Erweiterung auf die kirchliche Kunstgeschichte legten sie die Grundlage für die wertvollen Bände aus der Reihe »Kunstdenkmäler von Bayern«, die ab 1902 von G. v. Bezold und andere erschienen sind. Sie wurden mit den umfangreichen Publikationen des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege bis in die Gegenwart fortgesetzt. Durch die archivalische Bauforschung von Frau M. Hildebrand vom Erzbischöflichen Ordinariat München konnten weitere Lücken geschlossen werden.(5) Diese Bearbeitungen sind besonders wertvoll, da durch den Grassauer Pfarrhofbrand von 1791 nur spärliche Nachrichten über die Anfänge der Achentaler Kirchengeschichte erhalten sind.(6)

Der wehrhafte Turm bis zu den Schallarkaden stammt vom Anfang des 13. Jahrhunderts und gehört zu den ältesten Teilen der Grassauer Kirche.(7) Die Datierung des eineinhalb Meter dicken Mauerwerks ist aufgrund der verwendeten kleinen Bruchsteine mit den verstrichenen Putzfugen möglich.(8) Die Schallarkaden aus dieser Zeit lassen den Schluss zu, dass schon im 13. Jahrhundert Glocken vorhanden waren. 6 Im 14. Jahrhundert wurde das einst einschiffige Langhaus mit dem Chor errichtet.(9) Diese Umgestaltung der Grassauer Kirche begann schon unter Pfarrer Johannes von Hirnheim, für den über 200 Jahre später (1557) ein Gedenkstein in der Grassauer Kirche errichtet wurde.Erwar Domherr zu Eichstätt und zugleich Pfarrer in Grassau von 1315 bis 1324.(10)

Die Erweiterung der Grassauer Kirche setzte sich an der Südfassade fort. Die Ursprungsfamilie des Pfarrers Perckhauser stiftete nach dessen Tod 1476 die Katharinenkapelle. Diese Kapelle war zunächst auf den Ostteil der Südfassade beschränkt.(10)

In die Südfassade wurde damals das Südportal aus Rotmarmor eingefügt. Es trägt das Doppelwappen eines weltlichen und eines geistlichen Stifters und zwar von Erasmus Haslanger, Pfleger auf der Burg Marquartstein von circa 1421 bis 1442 (11) und Peter Perckhauser, der 30 Jahre Pfarrer von Grassau war (1445 bis 1476).(12, 13, 14) Das Wappen der Niederadelsfamilie Perckhauser ist nur unvollständig erhalten und im oberen Teil abgeschliffen. Das Wappen des Pflegers Haslanger ist von Gold und Rot, im heraldischen Element »Eisenhutschnitt« gespalten, wodurch die Teilung wie der Buchstabe »E« erscheint. Auch das Hauptportal im Turm aus Rotmarmor könnte aus der Zeit der Erweiterung zu einer dreischiffigen Hallenkirche stammen, also der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts.(8)

Nach 1500 wurde an der Südfassade eine zweite Kapelle nach Westen angefügt. Eine Weihe wurde nur für die Katharinenkapelle überliefert und zwar am 1. Mai 1511 durch den Bischof des Bistums Chiemsee, Berthold Pürstinger.(15)

Das Südportal wurde Ende 17. Jahrhundert nach außen versetzt und beide Kapellen zu einer einheitlichen Fassade miteinander verbunden. Als Datierungshilfe für diese Baumaßnahme dient ein Gemäldezyklus von 1696 an der Decke des so geschaffenen, vierten Kirchenschiffs.(16) Die oben genannte Beschädigung des Perckhauser- Wappens ist wohl die Folge der Portalumsetzung bei dieser Kirchenerweiterung. Auf der Westseite des entstandenen vierten Kirchenschiffs wurde der Altar zu Ehren der Sieben Zufluchten errichtet.

Neben dem damaligen Pfarrer Mathias Winkler spielten die drei zwischen 1672 bis 1700 gegründeten Bruderschaften eine entscheidende Rolle bei den Umbaumaßnahmen in der Barockzeit.(17)

Das Wappen über dem Rotmarmorportal des Turms mit dem Kreuz und der Jahreszahl 1491 bedarf einer besonderen Betrachtung, denn hier liegt ein Problem in der Baugeschichte. Theoretisch könnte es das Allianzwappen eines Stifter- Herzogpaars sein oder das Doppelwappen eines geistlichen und eines weltlichen Stifters. 1902 wurde das Turmwappen erstmals beschrieben und zwar als Allianzwappen von Herzog Albrecht IV. von Baiern (Rautenwappen) und der Kunigunde von Österreich (österreichischer Bindenschild).(18)

Herzog Albrecht IV. war aber von 1465 bis bis 1505 der Regent von Bayern-München. Im Jahr 1486 heiratete er Kunigunde von Österreich, die Tochter Kaiser Friedrichs III., übrigens ohne dessen Zustimmung. Erst nach Ende des Landshuter Erbfolgekriegs 1505 wurden sie durch den Kölner Schiedsspruch von KönigMaximilian I. bis zu ihrem Tod 1508 das Herrscherpaar vom vereinigten Bayern und somit auch vom Achental.

1491 war jedoch der Wittelsbacher Georg der Reiche aus der Linie Bayern-Landshut seit 12 Jahren der niederbayerische Herrscher im Achental. Er wurde am 15. August 1455 in Burghausen geboren und starb am 1. Dezember 1503 in Ingolstadt. Georg war der dritte und letzte der drei »reichen Herzöge« aus dem Geschlecht der Wittelsbacher, die Bayern-Landshut im 15. Jahrhundert regierten. Bekannt ist er vor allem durch die Landshuter Hochzeit 1475. Georg der Reiche heiratete Hedwig von Polen, deren Wappen waren die polnischen Farben Rot-Weiß. Im Jahr 1479 wurde Georg nach dem Tod des Vaters Ludwig IX. der Regent von Niederbayern und somit vom Achental.

Eine andere Deutung der Jahreszahl »1491« und der beiden Wappenschilde könnte darin bestehen, dass die Grassauer Kirche bekanntlich eine sogenannte Wechselkirche (Wechselpfarrei) war. Nach Abschaffung der grundherrschaftlichen Eigenkirchen wurde vereinbart, dass das Recht zur Besetzung der Pfarrstellen wechselseitig dem Bischof bzw. dem weltlichen Grundherren zusteht. DieMutterkirche des Achentals wurde in der 2. Hälfte des 15. Jahrhundert aufwändig umgebaut. Bei solch großen Bauvorhaben wurde Geld von den weltlichen und geistlichen Grundherren zusammengetragen, so zum Beispiel auch beim Bau der Wechselkirche von Unterwössen oder beim Wiederaufbau der Kapelle St. Veit von Marquartstein.

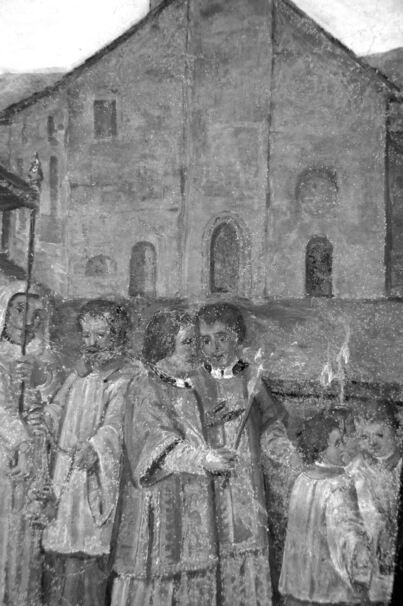

Auf der Emporenunterseite der Grassauer Kirche hat Jacob Carnutsch aus Prien 1707 die Prozession der drei Grassauer Bruderschaften als Deckengemälde verewigt. In dieser Seccomalerei ist die Turmfassade ohne Portalwappen dargestellt. Bis zu einem Blitzschlag 1727 war der dort abgebildete gotische Spitzhelm erhalten.

Der eigentliche Bauherr von der Kirchenerweiterung Ende des 15. Jahrhundert war neben Pfarrer Perckhauser (gestorben 1475) der Bischof von Chiemsee Georg II. Altdorfer (gestorben 1495). Er übte auch das Patronatsrecht für die Pfarrei Grassau aus.(19) Auch im Seelenstandsregister von 1800 war noch festgelegt, dass seit dem Mittelalter das Besetzungsrecht von Grassau (Berufungsrecht des Pfarrers) abwechselnd dem Oberhirten und dem Kurfürsten von Bayern zustand.(20)

Die Pfarrkirche von Grassau war also eine Wechselkirche (Wechselpfarrei), wie zum Beispiel St. Veit auf der Burg Marquartstein und St. Martin in Unterwössen. Wie bereits erwähnt, dürfte das damals noch geltende Berufungsrecht auf dem Umstand der ursprünglich herzoglichen Eigenkirchen beruhen.(21) Das Portalwappen im Turm würde also kein Allianzwappen darstellen, sondern ein Doppelwappen von einem geistlichen und eines weltlichen Stifters. Das Wappen vom Bistum Chiemsee hat jedoch kein Silber oder Weiß im Schild. Deshalb müsste man das stark verminderte Wappen vom Erzstift Salzburg als obersten Herrn für den zuständigen Chiemseebischof hinzuziehen. Nur dann wäre in der reduzierten Form ein österreichischer Bindenschild auf der heraldisch hochrangigen rechten Seite richtig. Trotzdem die kirchliche Heraldik auf jegliches weltliche Symbol verzichtet, ist das Fehlen aller übrigen Zeichen des Erzbistums Salzburg imWappen nur durch die sehr vereinfachte Steinmetzarbeit zu erklären.

Der bayerische Rautenschild auf der heraldisch linken Seite würde dann den weltlichen Geldgeber der Kirchenumbauten, also den Herzog von Bayern-Landshut, Georg der Reiche und seine Gattin Hedwig von Polen darstellen. Sie waren als großzügige Kirchenstifter bekannt.

Schließlich ist auch noch zu bedenken, dass das Portalwappen am Turm nicht aus dem Rotmarmor des Portals besteht, sondern aus kostengünstigem Kelheimer oder Solnhofener Kalkstein gehauen wurde.

In der archivarischen Bauforschung von Frau Maria Hildebrandt wird zum Jahr 1893 die Erneuerung der Fassaden mit dreifachem Zementputz beschrieben.(22) Im Kirchenarchiv von Grassau findet sich der handschriftliche Kostenvoranschlag des Maurermeisters Florian Aberger aus Unterwössen von 1892. Dort findet sich kein Hinwies auf ein Portalwappen.

Um die Argumentation mit den Bildnachweisen abzuschließen, soll nochmals auf die Carnutsch-Darstellung von 1707 hingewiesen werden, wo die Turmfassade ohne Portalwappen dargestellt ist. Vom späteren Mittelalter gibt es leider keine Abbildung der Kirche.

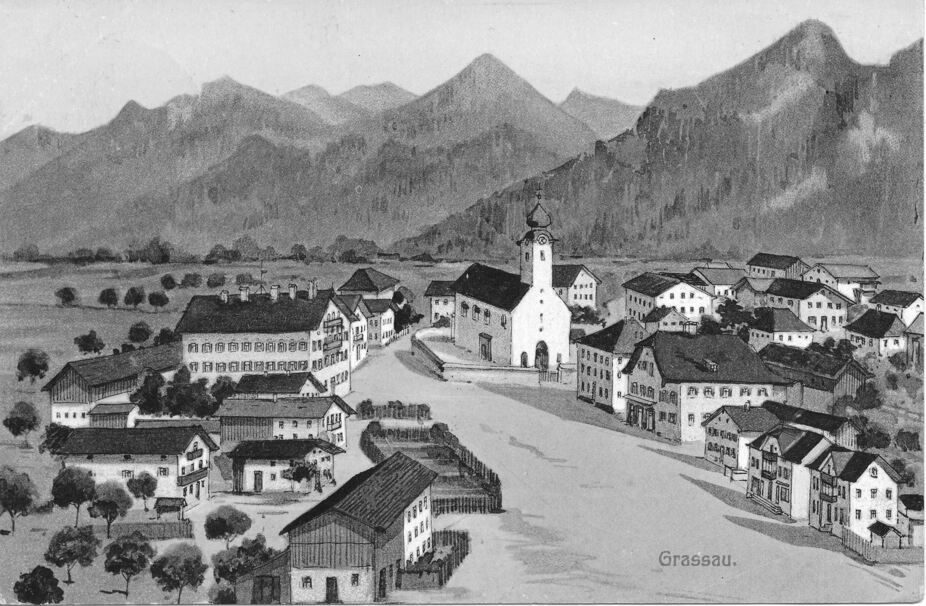

Zwischen 1880 bis 1900 war die Lithographie das wichtigste Druckverfahren für Ansichtskarten. Eine solche Rarität mit der Darstellung vom Grassauer Ortskern und der Mutterkirche ist im Besitz von Olaf Gruß.(23) Sie zeigt die Kirche vonWesten und zwar ohne Portalwappen.

In Zusammenfassung der angeführten Argumente könnte das Wappen nachträglich in die Turmfassade eingefügt worden sein. Das Portalwappen im Turm symbolisiert zwar ein Stifterwappen mit der Jahreszahl 1491, weist jedoch durch seine Gestaltung auf eine spätere Entstehung hin, vermutlich am Ende des 19. Jahrhundert.

Um das Rätsel endgültig zu lösen, müssten Fachleute vom Erzbistum München-Freising oder vom Landesamts für Denkmalschutz München das fragliche Wappenrelief untersuchen. Da das Wappen nicht farbig war und der Mörtel vermutlich keine organischen Substanzen enthält, kann nur die Begutachtung der Steinmetzarbeit vor Ort die Datierung abschließend festlegen.

Jürgen Dahlke

Literatur:

1) G. Kießling, D. Reimann, Denkmäler in Bayern, Hrsg. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Kunstverlag J. Fink 2007, S. 171.

2) J. Dahlke, Heimatbuch Oberes Achental, 2. Auflage, Eigenverlag 2022, S. 135.

3) E. Naimer, Das Bistum Chiemsee, Verlag des Hist. Vereins Rosenheim, Bd. XI, 1990, S. 9.

4) A. Mayer, G. Westermayer, Statistische Beschreibung des Erzbistums München-Freising, 1884 ff.

5) L. Altmann, Kleiner Kunstführer Grassau, Verlag Schnell & Steiner, Regensburg 2013.

6) K. Strehhuber, Chronik Grassau, Bd. Kirchengeschichte, S. 140.

7) G. Bezold, B. Riehl, G. Hager, Kunstdenkmale von Bayern, Obb. Bd. VI., Oldenbourg Verlag München 1902, Nachdruck 1982, S. 1779.

8) K. Strehhuber, Chronik Grassau, Bd. Kirchengeschichte, S. 39-42.

9) G. Kießling, D. Reimann, Denkmäler in Bayern, Hrsg. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Kunstverlag J. Fink 2007, S. 171.

10) K. Strehhuber, Chronik Grassau, Bd. Kirchengeschichte, S. 41.

11) J. Englbrecht, Drei Rosen für Bayern, W. Ludwig Verlag 1985, S. 58. Die Datierung des Amtsantritts von Erasmus Haslanger ergibt sich aus dem Todesjahr seines Vorgängers als Pfleger auf Marquartstein, Seyfrid von Törring. (Seyfrid II. von Törring, gefallen 1421).

12) Mündliche Mitteilung von P. Käser, Heimatpfleger und wiss. Mitarbeiter im Stadtarchiv Vilsbiburg.

13) J. Fr. v. Eckher, Aus dem Grabsteinbuch des Freisinger Fürstbischof Johann Franz von Eckher, BSB, Cgm 2267, Band 4, Wappen Grassau, Nr. 62- 74, S. 110ff.

14) J. Siebmachers Großes und Allgemeines Wappenbuch, Bd. 6, Abt. 1, Abgestorbener Bayerischer Adel 1605, bearbeitet von Gustav A. Seyler, Nürnberg 1884, S. 15 und Tafel 12.

15) G. Kießling, D. Reimann, Denkmäler in Bayern, Hrsg. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Kunstverlag J. Fink 2007, S. 172.

16) K. Strehhuber, Chronik Grassau, Bd. Kirchengeschichte, S. 42.

17) G. Kießling, D. Reimann, Denkmäler in Bayern, Hrsg. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Kunstverlag J. Fink 2007, S. 172.

18) G. Bezold, B. Riehl, G. Hager, Kunstdenkmale von Bayern, Obb. Bd. VI., Oldenbourg Verlag München 1902, Nachdruck 1982, S. 1779.

19) E. Naimer, Das Bistum Chiemsee in der Neuzeit, Bd. XI., Hist. Verein Rosenheim 1990, S. 57.

20) ebenda.

21) J. Dahlke, Heimatbuch Oberes Achental, 2. Auflage, Eigenverlag 2022, S. 135.

22) M. Hildebrandt, Archivalische Bauforschung Erzbischöfliches Ordinariat München 2010, Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, S. 8.

23) O. Gruß, Die Geschichte der Grassauer SPD, Traunsteiner Zeitung, Beilage 2022.

30/2023