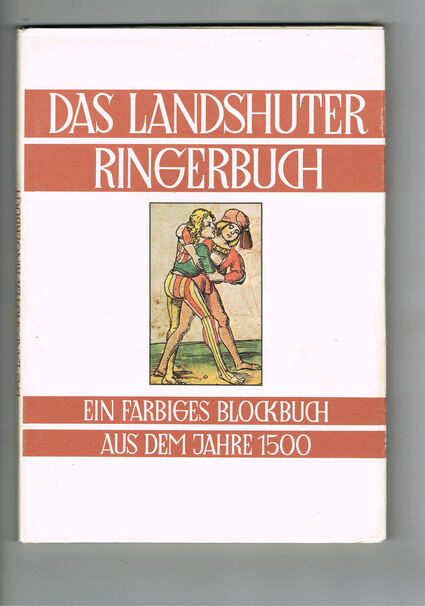

Das Landshuter Ringerbuch von 1500

Ein brillantes Lehrbuch aus der niederbayerischen Herzogstadt

Jetzt im Sommer haben sie landauf, landab wieder Hochkonjunktur, und das sogar europaweit: die nostalgischen Mittelalter- und Handwerker-Märkte, die historisch nachempfundenen Feste mit ihren waghalsigen Ritterturnieren und martialisch anmutenden Schwertkämpfen, die das Publikum eintauchen lassen in eine längst vergangene Zeit. Sollten dann die Veranstalter idealerweise auch noch einen authentischen Platz im Umfeld einer ehemals wehrhaften Anlage präsentieren können wie beispielsweise in Burghausen oder Landshut, dann steht der kollektiven Begeisterung nichts mehr im Wege. Freunde der Landshuter Hochzeit müssen sich allerdings noch bis zum Jahr 2027 gedulden, da dieses bedeutende Spektakel nur alle vier Jahre stattfindet. Es erinnert an das pompöse Fest anlässlich der Vermählung des damaligen Herzogssohns Georg der Reiche mit der polnischen Königstochter Hedwig (Jadwiga) im Jahre 1475.

Aus der ehemaligen niederbayerischen Fürstenmetropole stammt auch das einzigartige »Landshuter Ringerbuch«, das als farbiges Blockbuch um das Jahr 1500 gefertigt und in Umlauf gebracht wurde, also keine dreißig Jahre nach der grandios eingefädelten Hochzeit zwischenden beiden Herrscherhäusern. Es ist, wie der bereits verstorbene Bezirksheimatpfleger Hans Bleibrunner in seiner Faksimile-Ausgabe (Süddeutscher Verlag, 1969) schreibt, somit das älteste erhaltene Druckwerk, das in Landshut entstanden ist. Es ist dem glücklichen Zufall zuzuschreiben, dass der Verfasser dieser Zeilen, selbst jahrelang aktiver Ranggler gewesen, dieses Buch während einer Altstadtbesichtigung in der Auslage des dortigen Verkehrsvereins entdeckte. Da es sich um das letzte verfügbare Exemplar handelte, wie man ihm versicherte, bedurfte es einiger Bitten und Überzeugungsarbeit, ehe es in seinen Besitz überging.

Urheber Seidennatherer Hans Wurm

Als Urheber dieser Rarität, dessen Nachdruck eben seit längerer Zeit vergriffen ist, gilt der Landshuter Seidennatherer (= Seidensticker) und Verleger Hans Wurm, der 1492 in den Bürgerstand erhoben wurde und mehrfach in Erscheinung tritt. Von ihm stammt ein 24 Seiten umfassender Holztafeldruck mit zweiundzwanzig Darstellungen von Ringerpaaren sowie dem Titelblatt mit stilisiertem Blatt- und Rankenwerk und der Schlussseite, die das Landshuter Stadtwappen darstellt. Jedenfalls lässt der Vermerk »Gedruckt zu Landshuet – Hans Wurm« die Vermutung zu, dass der Genannte in enger Verbindung mit der Entstehung dieser gotischen Inkunabel steht.

Das Original wurde lange Zeit im Kupferstichkabinett Berlin-Dahlem aufbewahrt, ehe die geteilten Bestände Ost – West im Jahr 1994 im Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen Berlin am Potsdamer Platz zusammengeführt wurden.

Wurm pflegte offenbar zu seiner Zeit als vielbeschäftigter Kunsthandwerker beste Kontakte zu den ganz Großen unter den Landshuter Künstlern und Seinesgleichen, wie dem großartigen Bildschnitzer Hans Leinberger, dem »Schwabmaler« HansWertinger oder dem Maler und Kupferstecher »Mair von Landshut«. Außerdem machte er sich als Verleger der bayerischen Fürstenchronik (Chronik und Stamm der Pfalzgrafen bei Rhein und Herzöge in Bayern, 1501) einen Namen; zudem spielte er eine gewichtige Vermittlerrolle, als es um die Errichtung des Kaisergrabmals Maximilian I. in der Hofkirche zu Innsbruck ging.

Ob der angesehene Seidennatherer die Holzschnitte selbst entwarf, sie als Formschneider eigenhändig ausführte und auch noch druckte, bleibt unter Kunsthistorikern und Experten wohl immer ein ungelöstes Rätsel. Fest steht, dass die Darstellungen nicht nur einen einzigartigen Einblick geben in die Kampfpraktiken der damaligen Zeit, sondern auch Aufschluss über die farbenfrohe Bekleidung der Ringer mit den langen, züchtigen Beinkleidern (eine Art Strumpfhose oder Leggings), den unterschiedlichen Kopfbedeckungen und (Sieger?) Kränzen. Es dürfte sich dabei um einen leichten Landsknecht-Anzug handeln, eine Art altertümliche Trainings-Kleidung, die viel Bewegungsfreiheit für Arme und Beine garantierte. Vergleiche mit Darstellungen anderer Publikationen, vornehmlich der »Fecht- und Ringkunst des deutschen Mittelalters« (1512) mit Zeichnungen von Albrecht Dürer oder der »Ringerkunst« von Fabian von Auerswald mit Holzschnitten von Lucas Cranach d. J. (wurde 1539 von Hans Lufft, dem Drucker und Verleger der Luther'schen Bibelübersetzung gedruckt) drängen sich auf.

Kampfpraxis im Ranggeln – damals und heute

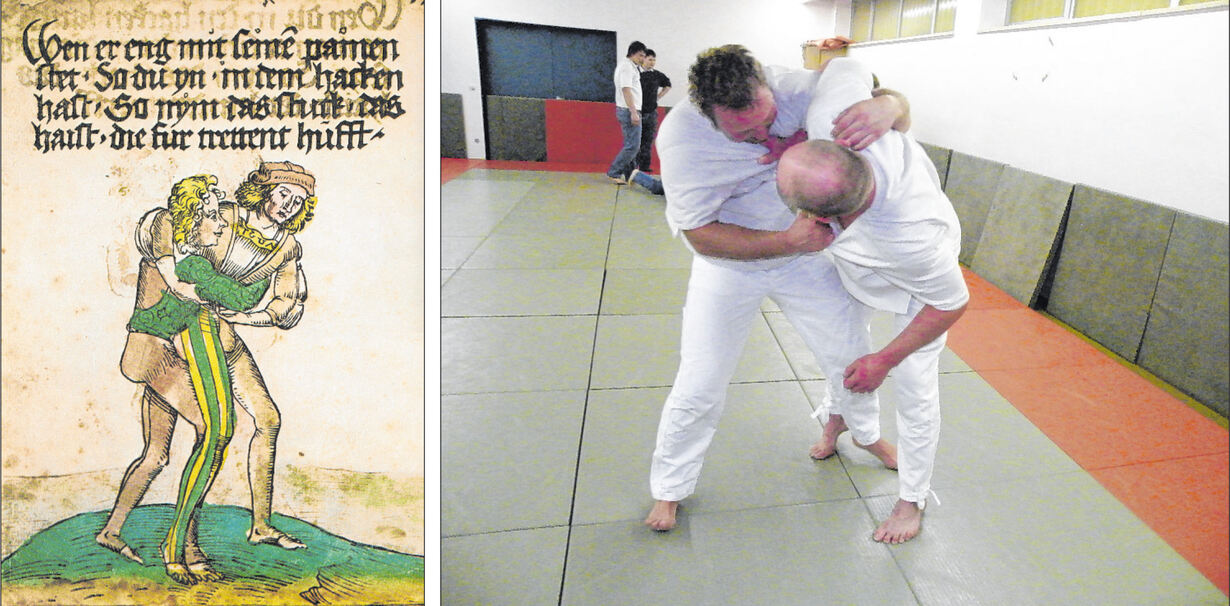

Der kurz gehaltene Text über den Ringerpaaren bezieht sich jeweils auf die dargestellte Kampfhaltung und ist – anders als im Buchdruck mit beweglichen Lettern – in spiegelverkehrter Weise in den Holzstock eingeschnitten. Eine mühsame, zeitraubende und damit kostspielige Methode. Leicht vorstellbar, dass sich die Anweisungen aus diesem Grund so kurz wie möglich halten. Die Darstellungen der einzelnen Würfe und Griffe sind heute noch so aktuell und gebräuchlich wie vor fünfhundert Jahren. Drei Beispiele seien hier als Parallelen aufgeführt. Zum einen das »Huafn« oder »Hufn«. Die Ausführung des beliebten Wurfes beschreibt das Ringerbuch so: »Wen er eng mit seine painen stet – So du yn in dem hacken hast – So nym das Stuck – das haist – die fur trettent hufft.« Als »Stuck« bezeichnete man damals die jeweilige Kampftechnik, die zum Erfolg führen sollte. Nicht anders verhält es sich bei der »Gabel«, dem Ausheber aus dem Stand: »Wen er sich aufricht – Oder in die wag setzt – So du yn – in dem hacken hast – So nym das stuck – das haist die gabel.«

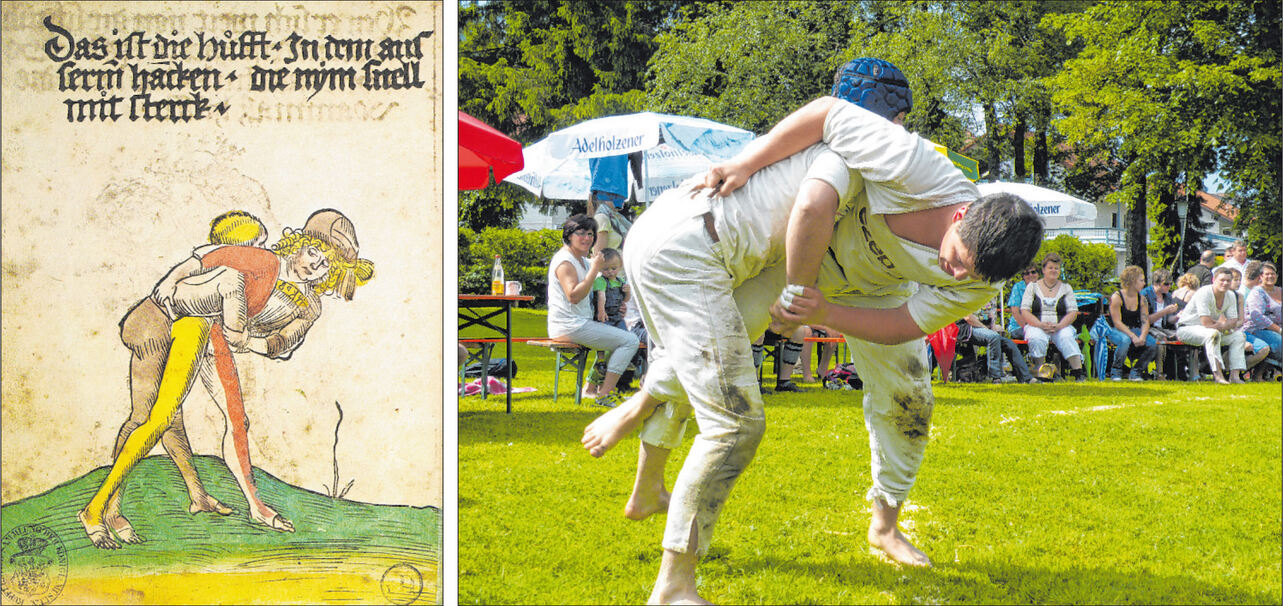

Hüftwürfe in verschiedenen Varianten sind ebenfalls abgebildet, ob mit »innerm« oder »ausserm« Hacken: »Das ist die hufft – In dem ausserm Hacken – Den nym mit aller sterck.«

Das Schema der Unterweisungen zieht sich in gleicher Weise durch das ganze Buch, immer mit der Erklärung an den einen Ringer, wie er einer bestimmten Kampfstellung seines Gegners begegnen soll. Auffallend auch das unterschiedliche Alter der Ringer; burschenhafte Jünglinge und gesetztere Männer. Ein Indiz darauf, dass es sich hierbei um ein offizielles, anerkanntes Lehrbuch handeln könnte, das in der Landshuter Ringerzunft größere Verbreitung fand.

Leider ist der untere Teil der ersten Innenseite beschädigt, so dass der Text nicht mehr nachvollziehbar ist. Allerdings gibt der Vermerk »grüeblen« einen Hinweis auf das längst vergessene »Grüblein-Ringen«, eine scherzhafte, mittelalterliche Form des Zweikampfes, die sogar einen ernsthaften, gerichtlichen Hintergrund bei Auseinandersetzungen zwischen Mann und Frau hatte. Heimatpfleger Hans Bleibrunner schreibt dazu erläuternd: »Bei diesem Kampf musste der Mann, da die Frau nur als halber Mann galt, zum Ausgleich der Kräfte mit beiden Füßen in einer Grube stehen, die ihm bis an den halben Leib ging, und in dieser Stellung mit dem Weib kämpfen. Außerdem wurde dem Mann noch erschwerend und zum Gaudium der Zuschauer die linke Hand am Gürtel festgebunden.

Ludwig Schick

29/2024