Das Kurhaus Ruhpolding und die Goldenen Jahre

Das Ende einer touristischen Institution

90 Jahre nach der Grundsteinlegung ist das endgültige Aus des Ruhpoldinger Kurhauses wohl nicht mehr abwendbar. Die Mehrheit der Ruhpoldinger Bevölkerung entschied sich gegen einen Erhalt in der jetzigen Form. Ein Anlass, um die Goldenen Jahre zwischen Mitte der 1950er und Mitte der 1970er-Jahre kurz Revue passieren zu lassen, damit diese »große Zeit« nicht in Vergessenheit gerät.

Die Notwendigkeit eines Veranstaltungssaals mit Großgastronomie im Jahre 1933 mit dem Beginn der Dr. Carl Degener Reisen ist hinlänglich bekannt. Nach dem katastrophalen Weltkrieg konnte Degener an die anfänglichen Erfolge anknüpfen und bescherte Ruhpolding mit den TOUROPA/DER - Pauschalreisen einen beispiellosen touristischen Aufstieg. Da war vom Ruhpoldinger Kolumbus, vom Erfinder der Urlaubszüge, vom Wegbereiter des Massentourismus' und vom größten Reiseveranstalter Europas die Rede. Zum Kurhaus als »Mutterschiff« gehörten das Parkhaus Ruhwinkl in Zell, das Reisebüro, die Degener Privatvilla hinter dem Kurhaus und anteilig die Rauschbergbahn und das Rauschberghaus.

Mit dem Werdegang von Kurt Schweidler (1931 bis 1997) kann man die Entwicklung des Ruhpoldinger Fremdenverkehrs mit dem Kurhaus als zentralem Dreh- und Angelpunkt gut beleuchten und veranschaulichen. Er kam 16-jährig aus dem Sudetenland 1947 nach Ruhpolding. Nach den dunklen Kriegsjahren mit Flucht, Ausweisung und Heimatlosigkeit war der Weg vom Bahnhof zum Kurhaus über den Müllritterweg mit blumengeschmückten Häusern bei strahlendem Sonnenschein wie ein Traum für ihn. Ruhpolding wurde seine neue Heimat und er sollte bis 1975 das Kurhaus 28 Jahre lang prägen wie kaum ein anderer. Er machte eine Kellnerlehre, wurde Barmann, Oberkellner, Geschäftsführer und pachtete schließlich mit seiner Frau Lisbeth von 1973 bis 1975 den Betrieb von der Gemeinde, die mittlerweile Besitzer war.

Tanz auf dem Vulkan

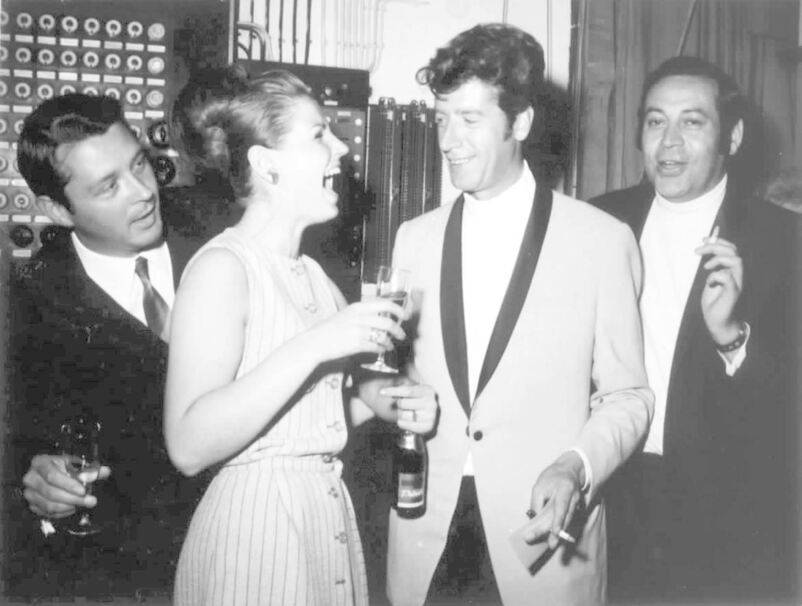

Nach dem entbehrungsreichen Krieg nahm das deutsche Wirtschaftswunder richtig Fahrt auf. Man wollte wieder leben, etwas erleben und nicht mehr verzichten und, nebenbei bemerkt, ein junger Udo Jürgens saß am Klavier! Für die Gastronomie bedeutete dies lange Arbeitstage, kurze Pausen und Sechs-Tage-Woche mit nur einem Ruhetag. Für die Gäste durfte es von allem immer ein bisschen mehr sein. Die Mahlzeiten mussten reichhaltig sein und wurden stets mit reichlich Alkohol- und Tabakkonsum eingenommen. Im Kurhaus steppte der Bär, immer einen Tick exklusiver als anderswo.Wurdefür eine Halbe Bier Anfang der 1970er-Jahre 1,20 DM verlangt, kostete sie imKurhaus 1,70 DM. Tägliches Mittagsgeschäft, Kaffee und Kuchen aus der eigenen Konditorei und eine Abendveranstaltung bei vollem Haus waren der Normalfall. Es gab in der Hauptsaison zwei Heimatabende der Ruhpoldinger Trachtenvereine D'Miesenbacher und D'Rauschberger-Zell pro Woche, Begrüßungsabende, Tanztee, Wein- und Sektfeste, Skihaserl- Bälle, Oktoberfeste für amerikanische Gäste und Sondergastspiele zahlreicher nationaler und internationaler Showgrößen, die alle zeitgleich oder später auch im Fernsehen erfolgreich waren. Ein Quotenhit war die »weißblaue Lachparade« mit Künstlern aus der Münchner Volkssängerszene, wie Kathi Prechtl und Georg Blädel oder mit den volkstümlichen »Moosachern« (»Der nächste Satellit nimmt meine Schwiegermutter mit ...«). Maria und Margot Hellwig waren immer gern gesehene Gäste und Garanten für einen vollbesetzten Saal. In der Faschingssaison gab es mehrere große Bälle, wie den Hausball, Rosenmontagsball, Motorsportclub- Ball und den Kinderball. Zum Bergwachtball ging die Jugend Maschkera und dieHonoratioren kamen im festlichen Dirndl und im Trachtenanzug. Hauseigene Entertainer und Conférenciers, wie Peter Barkow oder Rudi Büttner führten durchs Programm und die Kurhaus-Tanzkapelle unter der Leitung von Walter Huber sorgte für Stimmung. In den Kurhausstuben und an der Bar fanden die Nächte mit Alleinunterhaltern wie Sepp Schneeberger oder Lois Doff kein Ende.

Angelehnt an die Goldenen Zwanziger in »Babylon Berlin« könnte man diese Zeit durchaus als einen gar nicht mal so kleinen, bayerischen Tanz auf dem Vulkan bezeichnen, mit weit über die Grenzen des Chiemgaus reichendem Bekanntheitsgrad. Die Bezeichnung »das sündige Dorf« kam nicht von ungefähr und wurde zum geflügelten Wort.

Der Fotograf Johannes Wanke hielt unermüdlich alles mit seiner Kamera fest und war auch hinter den Kulissen immer präsent (»Die Gemse legt ins Nest ein Ei, Foto Wanke war dabei«). Ihm verdanken wir ein nahezu unerschöpfliches Archiv mit Momentaufnahmen, Schnappschüssen, Stimmungsbildern und Künstlerportraits.

Gesellschaftliche Veränderungen und Einschnitte

Ein gesellschaftlicher Höhepunkt war 1974 die glamouröse Bambi-Verleihung. Ruhpolding war nun in einer Liga mit Monaco und Salzburg, auch wenn die Veranstaltung von der Presse, wahrscheinlich zu Recht, als zu provinziell kritisiert wurde. Das Weißwurst-Frühstück auf der Schwarzachen-Alm blieb und bleibt jedoch bei allen Beteiligten unvergesslich. Die Stars und Sternchen waren vom herben Charme der Ruhpoldinger Gastgeber auf jeden Fall begeistert. Mit dabei waren Showstar Peter Alexander, Operndiva Anneliese Rothenberger, die Journalisten Hans Joachim Friedrichs und Peter Scholl- Latour, Pan-Tau Darsteller Otto Simanek, die Schlagersänger Michael Schanze und Rex Gildo und viele andere.

Dennoch war der Boom und diese Zeit dann vorbei. Die Energiekrise mit den autofreien Sonntagen im November 1973 war grundsätzlich noch kein Problem, aber das Konsumverhalten der Gäste änderte sich. Flugreisen auf die Balearen oder die Kanarischen Inseln wurden für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich. Seit der Olympiade 1972 in München löste die Fitnesswelle die Fresswelle ab, salopp gesagt: Die Deutschen waren satt. In Ruhpolding richtete sich der Fokus auf internationale Wintersportveranstaltungen, 1979 sollte eine Biathlon- Weltmeisterschaft stattfinden. Dadurch geriet die Unterhaltung im Kurhaus zunehmend in die zweite Reihe. Ferienwohnungen kamen in Mode und auch jeder Privatvermieter bot mittlerweile ein Fernsehzimmer an. Die Fußball-WM 1974 in Deutschland wurde in die Wohnzimmer übertragen. So endete zum Beispiel ein Sektfest mit fest engagierten Künstlern wegen einem Deutschland-Spiel mit einem finanziellen Reinfall. Auch die Personalsituation war damals wie heute angespannt. Ohne die Gastarbeiter vornehmlich aus Jugoslawien und Spanien wäre ein Betrieb ohnehin schon lange nicht mehr möglich gewesen. Aber die kehrten dann ob der steigenden Urlauberzahlen in ihrer Heimat dorthin zurück. Und als dann die Gemeinde die Pacht erhöhen wollte, machte Schweidler nach einer rauschenden Abschiedsgala im Oktober 1975 nicht mehr weiter. Er war der erste Pächter nach dem Krieg, wohlgemerkt nach wie vormit einem Wochenprogramm und privat haftend. Er erkannte, dass die Degener-Ära nun endgültig vorbei war, vielleicht im weitesten Sinne vergleichbar mit dem Woodstock-Festival 1969 als ein Abgesang zum Ende der »Hippie-Jahre«. Es folgten mehrere Pächter mit neuen Konzepten. Die schillerndste Gestalt daraus war wohl Georg Uzicanin mit Wienerwald und Uzi's Gaststätten. Er wurde aber dann schon von der Gemeinde finanziell unterstützt und erhielt Garantien für seine Veranstaltungen.

Das Kurhaus Ruhpolding ist nun, so wie es war, höchstwahrscheinlich Geschichte. Vielleicht könnte man, wie bei einer Todesanzeige anmerken: »Nicht traurig sein, weil es nicht mehr da ist, sondern dankbar, dass wir es lange gehabt haben«. Mit Blick nach vorne, es hilft ja nichts! Aber schade ist es trotzdem.

Volker Schweidler

28/2023