Das königliche Berg- und Hüttenamt Bergen

Der Begriff Bergamt tauchte erstmals in Bayern 1695 auf

Als Mitte des 16. Jahrhunderts das Holz rund um Reichenhall wegen des enormen Verbrauchs der Saline knapp wurde, kam die herzogliche Regierung von Bayern mit dem Pankratz von Freyberg laut Urkunde vom 30. Oktober 1561 überein, die Schmelzhütte von Au (vermutlich bei Hammer) in eine holzreichere Gegend zu übersiedeln. Als solches bot sich der Mühlwinkel südlich von Bergen in der Nähe des Zusammenflusses von Schwarz- und Weißache an. Zwischen 1561 und 1567 wurden der Hochofen und die notwendigen Gebäude hergestellt und Pankratz von Freyberg erhielt seinen Bedarf an Kohl- und Werkholz aus den Wäldern rund um Bergen und dazu die niedere Gerichtsbarkeit nebst der Hofmarksfreiheit auf der Taferne zum Unterwirt in Siegsdorf. Nach dem Tod Pankratz von Freybergs am 24.12.1565 und mit der Übernahme des Werks durch seinen Sohn Wilhelm werden im Grundbuch von Marquartstein die ersten Verweser des Werks erwähnt: »Wilhelm von Freyberg hatte … zu Mühlwinkel das Hammerwerk inne und daselbst erstlich ein zweigadiges Haus und zweifache erzimmerte Behausung, Stadl und Stallung, worauf der Verweser Georg Gebhart haust.« Dies war der Vorläufer des Berg- und Hüttenamts Bergen und die Werksleiter nannten sich Verweser oder im späten 18. Jahrhundert Oberverweser sowie Bergmeister. Vermutlich handelt es sich bei dem ersten Verweserhaus nicht um das Amtsgebäude, das erst im Jahre 1707 erbaut wurde und heute noch einen stattlichen Bau darstellt, der seine ursprüngliche Funktion erfüllt. Die Hüttenverweser unterstanden zunächst der kurfürstlichen Hofkammer, dann ab 1603 dem Geheimen »Centralbüreau für das Berg- und Hüttenwesen«, ab 1751 dem »Kurfürstlichen Münz- und Bergwerkscollegium« unter Siegmund Graf von Haimhausen und ab 1794 dem »Oberst-Münz- und Bergmeisteramt für Baiern« unter Mathias von Flurl.

Das Bergamt Bergen

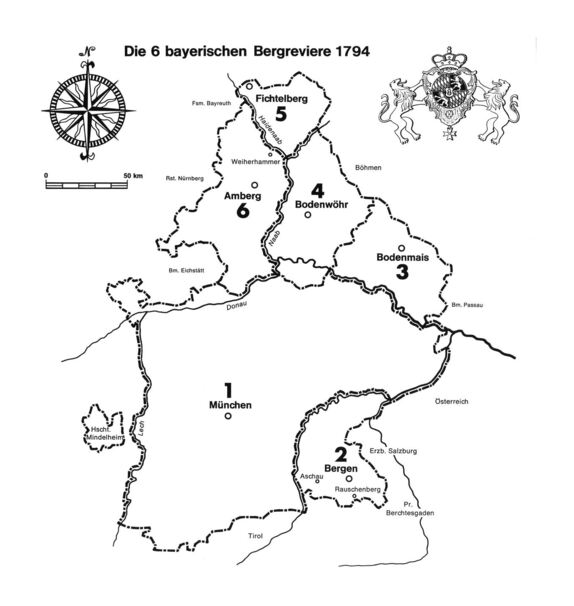

Der Begriff Bergamt an sich taucht in Bayern zwar schon 1695 auf, als mit kurfürstlichem Befehl das Bodenwöhrer Berg- und Hüttenwerk zum kurfürstlichen Bergamt mit einer Niedergerichtsbarkeit erhoben wurde. 1723 heißt es in einem Befehl von Kurfürst Maximilian II. Emanuel, »dass von dem Landgericht Traunstein den Bergämtern die Generalmandate communiziert werden sollen.« Jedoch wurden sie als Verwaltungseinheiten erst in der »Bergordnung des Churfürstlichen Herzogtums Baiern« von 1784 verankert, die die unteren Bergbehörden Bergämter nennt. Ab 1794 finden sich in Kurbayern und der Oberpfalz je drei Bergreviere mit den dazu gehörigen Bergämtern in Amberg, Bergen, München, Bodenmais, Bodenwöhr und Fichtelberg. Obwohl das Bergrevier Bergen den gesamten südostbayerischen Raum umfasst (Salinen in Reichenhall, Traunstein und Rosenheim, Hüttenwerk Aschau, Bergbau am Kressenberg und Rauschberg), war die Aufgabe des Bergamts Bergen im Wesentlichen beschränkt auf die Verwaltung des Hüttenwerks Bergen und des Bergbaus am Kressenberg. Die Salinen unterstanden den mächtigen Salzmaiern.

Franz Michael Ritter von Wagner

Einer der ersten Oberberggerichtsverweser des Bergamts Bergen war ab 1794 Franz Michael Ritter von Wagner (1768 bis 1851) aus Waldershof bei Marktredwitz. Er kam vom Bergamt Fichtelberg und verwaltete das Berg- und Hüttenamt Bergen bis zum Dezember 1803, als er zum Salinenadministrator von Reichenhall und Traunstein ernannt wurde. Er war Zeit seines Lebens ein starker Förderer des Hüttenwerks Bergen, besonders als General-Bergwerks- und Salinenadministrator ab 1823 in München, als Vorstand der höchsten Berg- und Hüttenbehörde in Bayern und Nachfolger von Mathias von Flurl.

Er war auch der Hauptakteur in der Gewinnung und dem Vertrieb des Bergener Alabasters, der im Jahre 1795 in der Nähe der Kaumalpe entdeckt und bis 1827 abgebaut und europaweit verkauft wurde. Im Jahre 1846 versuchte er nochmal den durch ein starkes Unwetter verschütteten Alabasterbruch freizulegen und mit einem neuen Weg durch die Weißgrabenschlucht zu erschließen. Da aber das Salinenforstamt sich weigerte, den neuen Weg zu bauen, verliefen seine Bemühungen im Sande.

Obwohl Michael von Wagner nur circa zehn Jahre in Bergen lebte, spielten sich hier wichtige Ereignisse seines Lebens ab. Nach dreijähriger Amtstätigkeit reichte er ein Gesuch um Erteilung der Heiratslizenz ein. Er gedenke, sich mit der Tochter Ursula des verstorbenen Streck-, Zain-, und Nagelschmieds Johann Grünaug vom Kurfürstlichen Hammer zu Bergen zu verehelichen. Die Antwort fiel vernichtend aus: »Man sähe sich gemüßigt, die gnädigste Genehmigung für diese Wahl der Ehegattin für immer zu versagen. Durch eine solche nicht standesgemäße Verbindung könnten Umstände und Verhältnisse eintreten, die das Ansehen Wagners als Bergrichter und Oberverweser im Hinblick auf die ausgedehnte Verwandtschaft innerhalb des subordinierten Berg- und Hüttenvolkes herabsetzen würden.« Es spricht für die Beharrlichkeit, Treue und Klugheit Wagners, dass er zweieinhalb Jahre später am 6. Februar 1801 Ursula Grünaug in der Schlosskapelle von Miesenbach doch noch unter dem Zeugenstand vom Waldmeister Franz Xaver Guldenberger und dem Daburger Müller und Bäcker Anton Simon Götschl heiratete. Nicht nur diese Episode zeigt, dass er dem Volk sehr nahe stand. Die am 28.4.1801 in Bergen geborene Tochter Karolina Elisabetha hatte als Taufpatin seine Nachbarin, die Frau des Daburger Bäcker und Müller, Elisabeth Götschl und bei der zweiten Tochter Amalia, die am 15.3.1804 geboren wurde, war Georg Döbl, Bauer auf dem Döblhof in Rumgraben, Taufpate.

Bezeichnend ist auch ein mehrseitiger Brief an die kurfürstliche Landesdirektion vom 27.3.1802, in dem er den Ausbruch einer »pestilenzartigen Seuche« unter seinen besten Arbeitskräften beschreibt. Nicht nur, dass die restlichen Arbeiter ein Übermaß an Stunden arbeiten mussten und ihnen nur acht Stunden Ruhe- und Essenszeit innerhalb von 24 Stunden gewährt werden konnten, so schimpft er bezüglich der »abgewürdigten Feiertage, dass der Pfaff zu Bergen den Sebastianstag feyerlich signalisierte. Allein sie arbeiteten endlich, nachdem ich ihnen eine mehr religiöse als politische Predigt gehalten hatte.« Zusätzlich plagte ihn das Wetter »als um Weihnachten eine bisher kaum gedenkbare gute Schlittenbahn einfiel. Man gedenke sich das tägliche Gewühl von 700-800 Schlitten und berechne die tage- und meist auch nächtelangen Arbeiten … Der Mangel an Arbeitern bei der außerordentlichen Zufuhr an Kohlen und Eisenstein, die volle 4550 Fuder Kohlen und 91015 Staar Eisenstein beträgt, nöthigen mich, die wenigen Leute oft beynahe über ihre Kräfte anzuwenden und somit ihrer Gesundheit merklich zu schaden.« Im Übrigen erhielt 1821 ein durch Johann Nepomuk Fuchs beschriebenes Mineral ihm zu Ehren den Namen Wagnerit.

Das Hüttenwerk wird staatlich

1808 wurde das Bergener Hüttenwerk durch Übernahme von König Max I. Josef (1756 bis 1825, ab 1799 Kurfürst, ab 1806 König) zu 100 Prozent Staatsbetrieb. Davor gehörte die Hälfte der Hüttenwerke Bergen und Aschau und der Bergbau am Kressenberg den Grafen von Preysing, die das Aschauer Werk damals vollständig übernahmen und das Bergener Werk und die Bergwerke am Kressenberg an den König abtraten. Zur Klarstellung, welche Aufgaben die Bergämter der neu geschaffenen Bergreviere haben, ist in der »Königlichen Allerhöchsten Entschließung« von 1822 der folgende Passus enthalten: »An die erwähnten Bergämter haben sich unsere Unterthanen in allen Angelegenheiten zu wenden, welche nach den allgemeinen und besonderen Bergordnungen zu dem Wirkungskreise der Bergämter gehören, so wie anderer Seits Unsere Bergämter angewiesen sind, ihre in genannten Bergordnungen festgesetzten Obliegenheiten pünctlich zu erfüllen, besonders in allen Fällen, wo die Gewerke ihrer Hülfe bedürfen, dieselben mit Rath und That zu unterstützen und zu sorgen, dass deren Nutzen möglichst befördert und alles was ihnen Schaden drohet, bey Zeiten abgewendet werde.«

Welche Stellung das Berg- und Hüttenamt Bergen zu dieser Zeit hatte, beschreibt Héron de Villefoss 1822: »Das Berg- und Hüttenamt Bergen administriert das Eisenhüttenwerk Bergen, welches das wichtigste im ganzen Königreich ist.« Es unterstand der 1820 eingerichteten »General-Bergwerks- und Salinen- Administration«, deren Vorstand ab 1823 der oben genannte Franz Michael von Wagner war. Ihm unterstanden zeitweilig vierzehn Bergreviere: Amberg, Bergen, Bodenmais, Bodenwöhr, Fichtelberg, Kahl, Kissingen, Königshütte, München, Sonthofen, Stadtsteinach, Bad Steben, Wunsiedel, Kaiserslautern.

Bergmeister Franz Paul Bergmann

1824 tritt mit Franz Paul Bergmann ein weiterer wichtiger, königlicher Bergmeister in Bergen sein Amt an. In seine Schaffensperiode von beachtlichen 28 Jahren fallen eine Vielzahl an Neuerungen, Werksverbesserungen und Neubauten in der seit 18.9.1824 durch königliches Dekret genannten Maximilianshütte:

1825 Inbetriebnahme der zwei englischen Kupolöfen,

1826 Bau einer Schleif-, Bohr- und Drehhütte,

1834 bis 36 Bau der Puddlingsfrisch-und Walzwerkshütte,

1835 bis 1841 ein neuer Hochofen mit Winderhitzung durch Gichtflamme führt zu deutlicher Kohlenreduzierung,

1840 Inbetriebsetzung des ersten Walzwerks,

1842/43 Bau einer Hammerhütte an die Puddelhütte,

1842/43 Umbau der Puddelfrischhütte zur Maschinenwerkstätte mit Feineisenwalzwerk,

1847 Beginn des Puddelns mit Torf, Betrieb der Glühöfen mit Generatorgas,

1854 Einrichtung einer neuen Maschinenwerkstatt.

Im Zusammenspiel mit seinem obersten Vorgesetzten und ehemaligen Verweser in Bergen, Michael von Wagner, gelang es Bergmann, die Maxhütte aus dem reinen Schmelz- und Schmiedebetrieb umzuwandeln in ein Werk für Spezialguss, Maschinenteile, Schmiede- und Walzstahlerzeugung. Die reichlich im Archiv Bergen vorhandenen Briefe von beiden Seiten zeugen von der regen Bautätigkeit und dem Bestreben, die Maximilianshütte politisch und wirtschaftlich als führendes Unternehmen in Bayern zu positionieren. Auch die Besuche der bayerischen Könige heben die damalige Stellung des Hüttenwerks hervor:

1.10.1842: König Ludwig I. besucht das Werk.

29.9.1848: KönigMax II. besucht das Werk. Als Willkommensgruß wurde sein Name in einem Erdguss gegossen. An der Gamsjagd auf dem speziell für ihn errichteten Königsteig am Röthlwandkopf nahm er aber nicht teil.

Als königliche Bergmeister am Berg- und Hüttenamt Bergen folgten nach Paul Bergmann 1852 Florian Heiler und 1861 Josef Englert, unter dessen Verwalterzeit die Auflösung des Bergamts Bergen fiel.

Das Ende des Bergamts Bergen

Mit dem »Berggesetz von 1869« erfolgte die Ausgliederung der eigentlichen bergbehördlichen Aufsicht (Bergrevieramtsgeschäfte) aus der Leitung der staatlichen Bergwerks-, Hütten- und Salinenbetriebe. Die einstige Einteilung des Königreichs in vierzehn und später dann sieben Bergreviere wurde aufgehoben; die Bergrevierämter München und Bayreuth wurden als echte Verwaltungsbehörden und als rein hoheitlich tätige Behörden erster Instanz in »Bezirksbergämter« umgewandelt; die restlichen Bergrevierämter, wie das Berg- und Hüttenamt Bergen, wurden aufgelöst bzw. in reine Hüttenverwaltungen umgewandelt.

In der Maximilianshütte war für die Hüttenverwaltung bis 1873 Altbergmeister Florian Englert verantwortlich. Unter seiner Regie wurde 1870 die mechanische Werkstätte – das heutige Maxhüttenmuseum – errichtet. Ihm folgte Joseph Scheuer, der die traurige Aufgabe hatte, den Hochofen im Juli 1881 endgültig auszublasen und damit die Roheisenerzeugung nach über 300 Jahren zu beenden. Gleichzeitig wurde der Bergbau am Kressenberg und der Torfstich in der Kendlmühlfilzen aufgelassen, da man weder Eisenerz, noch Brennmaterial brauchte.

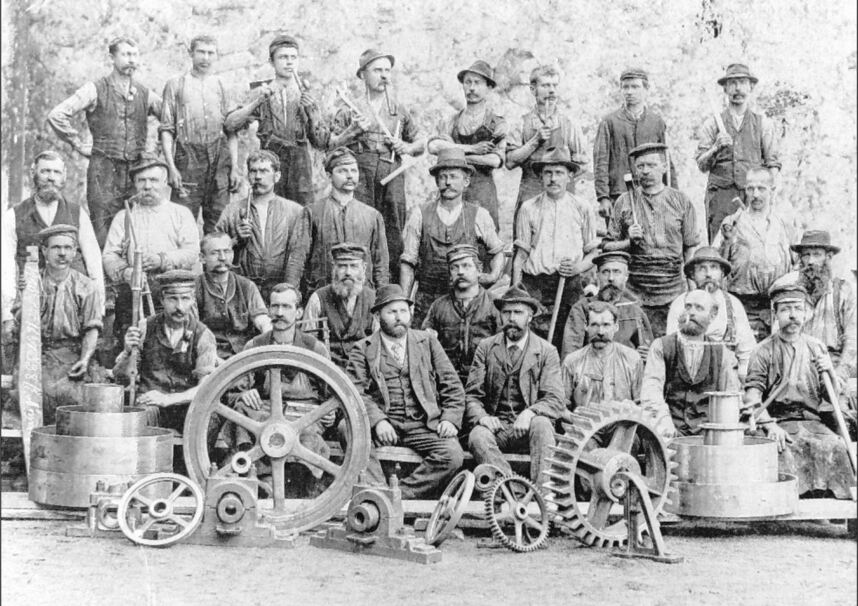

1890 übernahm Franz Mayer die Hüttenverwaltung. Ihm folgte 1896 Bergmeister Stöger, der auf einigen Fotos zusammen mit seiner Arbeiterschaft abgebildet ist. Trotz der Umstellung der Produktionspalette auf Dieselmotoren, Holzbearbeitungsmaschinen und Sägegatter, konnte die Maxhütte wegen ihrer beengten Lage und dem fehlenden Anschluss ans Eisenbahnnetz den langsamen Niedergang nicht aufhalten. Der letzte Werksverwalter Wilhelm Rieger versuchte mit der Herstellung von Straßen- und Gleisbettwalzen die vorhandenen Kapazitäten zu nutzen. Der Absatz florierte selbst ins außereuropäische Ausland erstaunlich gut. Trotzdem hatte man in der Hauptverwaltung in München offenbar den Glauben an eine gewinnbringende Produktion aufgegeben. Nach einer Aussprache mit Landtagsabgeordneten, Gewerkschaften, Bezirksämtern und Gemeinden wurde die Stilllegung für 1932 festgelegt, und ihre Produktion nach Sonthofen bzw. Weiherhammer verlegt.

Kristian Krammer

Quellen:

Joseph Wagner, Geschichte des Landgerichts Traunstein; in: Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte 1866, königliche Hofdruckerei von Dr. C. Wolf und Sohn.

Franz Niesener, Franz Michael Ritter von Wagner aus Waldershof; in: Die Oberpfalz 49 (55) Jahrgang, 3. Heft, März 1961.

Konrad Fünfgelder, Bergämter, publiziert am 27.7.2015; in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: httpp://www.historisches-lexikonbayerns.de/Lexikon/Bergämter.

Héron de Villefosse [1774-1852], Über den Mineral-Reichthum. Betrachtungen über die Berg-, Hüttenund Salzwerke verschiedener Staaten, sowohl hinsichtlich ihrer Production und Verwaltung, als auch des jetzigen Zustandes der Bergbau- und Hüttenkunde / deutsch bearb. von Carl Hartmann, Sondershausen: Bernhard Friedrich Voigt, 1822-1823.

Barbara Rawitzer: Die Maximilianshütte; in: Bergen ein Heimatbuch, Kristian Krammer und Christian Soyka, Gemeinde Bergen 2020.

23/2023