Da war die Kunst in Bayern noch Chefsache

Beweisstück: Der 1901 erschienene Katalog der Münchner Neuen Pinakothek

In Gold geprägt: Bayern-König Ludwig I., mit Lorbeer auf dem Haupt, von Lorbeer der Kranz, der sein Porträt umgibt. Im gebührenden Abstand darunter die Jahreszahl MDCCCCI – so zeigt sich der bei Bruckmann gedruckte und verlegte »Katalog der Gemäldesammlung der Königl. Neuen Pinakothek in München«. Eine Entdeckung. Ein Fund besonderer Art. So handlich wie ein Gebetbuch. Mit Rotschnitt. Eher schlicht als kostbar schon das Cover. Die 189 Seiten sind als »vollständige amtl. Ausgabe mit 127 Abbildungen« zu verstehen. Wer die Neue Pinakothek besuchen wollte, tat gut dran, das Buch wenigstens einmal durchgegangen zu sein. Oder er legte es sich, als Dokumentation seines Museums-Besuches, zur Nacharbeit zu. Ob es damals schon einen Museums-Shop gab, um es ohne Umstände zu erwerben, ist zweifelhaft. Der interessierte Kunstliebhaber wusste wohl schon, wo er sein literarisches Rüstzeug beziehen konnte. Beim Lentner am Marienplatz zum Beispiel.

Bevor ein Blick in das kleine, mit Schwarzweiß-Fotos ausgestattete Werk geworfen wird: ein paar Worte zu dem Haus, um das es geht: die damals schon so bezeichnete Neue Pinakothek in der Münchner Barer Straße. Das Gebäude existiert längst nicht mehr. Ludwig I. ließ es von Oberbaurat August von Voit errichten. 1846 Grundsteinlegung. 1853 Eröffnung. Im Zweiten Weltkrieg zur Ruine geworden. 1949 unnötigerweise abgetragen. Stein für Stein. Was heute an selbiger Stelle steht, ist ein großes Werk des Münchner Architekten Alexander von Branca (1919 bis 2011). Grundsteinlegung 1975. Eröffnung 1981. Derzeit wegen Sanierungsarbeiten geschlossen.

Die Kosten des Ursprungsbaus, 545 270 Gulden, flossen aus König Ludwigs I. Privatschatulle. Somit war der zweigeschoßige Bau, 107,4 Meter lang und 29,18 Meter breit, Bestandteil des königlichen Familiengutes. Er ging aus der Privatsammlung Ludwigs I. hervor, »eine damals revolutionäre Zielsetzung, hier zeitgenössische Künstler auszustellen«, urteilten Biller und Rasp im »München-Lexikon« 1985: neue Historien-, Landschafts- und Genremalerei war damals halt noch Chefsache.

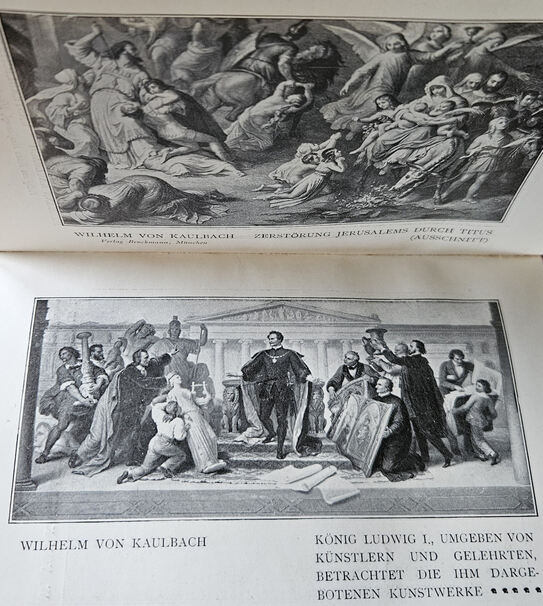

»Als Luxus darf die Kunst nicht betrachtet werden, in allem drücke sie sich aus, sie gehe über ins Leben, nur dann ist sie, was sie sein soll«, sagte der in die Kunst vernarrte König bei der feierlichen Grundsteinlegung und setzte hinzu: »Des Staatsmannes Werke werden längst vergangen sein, wenn die des ausgezeichneten Künstlers noch erhebend erfreuen.« Als die Galerie vor 171 Jahren eröffnet wurde, bot sie 277 Ölgemälden »nebst 23 Darstellungen griechischer Landschaften von Karl Rottmann« Platz. Der Katalog, erschienen 1901, weist bereits mehr als 921 »Nummern« aus, alphabetisch nach Künstlernamen geordnet: von Abel, Josef (»Iphigenie giebt sich ihrem Bruder Orestes zu erkennen«, 1815) bis Zwengauer, Anton (»Die Benediktenwand im bayerischen Hochgebirge«, 1856). Nur gut ein Zehntel der Ölgemälde wurde abgebildet, hinzugenommen wurden Beschreibungen von 280 Porzellangemälden, angeführt von 16 Arbeiten des Unterfranken Christian Adler (1786 bis 1842), der mit 29 Jahren »Inspektor und Obermaler der k. Porzellan-Manufaktur in Nymphenburg« wurde – vermutlich nicht weniger ein bevorzugter Künstler des Königs wie der Thüringer Wilhelm von Kaulbach (1804 bis 1874). In Ludwigs I. Todesjahr zum Ritter geschlagen, war der 43-Jährige ausersehen, die Entwürfe für das obere fensterlose Pinakothek-Geschoß zu fertigen, die zwischen 1850 und 1854 auf die Wände übertragen wurden, Ende des 19. Jahrhunderts aber bereits verblassten.

Kein Wunder, dass der Bruckmann-Katalog nicht weniger als 24 Werke W. v. Kaulbachs aufweist. Darunter Gemälde mit dem Porträt oder der ganzen »Licht-Gestalt« Ludwigs I. Nur ein Beispiel: das 80 Zentimeter hohe und etwa doppelt so breite Ölgemälde mit dem vom Thron zu seinen hochgeschätzten Künstlern und Gelehrten herabsteigenden König in der Mitte, der »die ihm dargebotenen Werke der Plastik und Malerei zu betrachten« geruht. Bei genauem Hinsehen konnte Ludwigs »Star« Wilhelm von Kaulbach unter den Vorgeladenen entdeckt werden. Noch heute – denn das Gemälde ist noch im Besitz der Staatlichen Gemäldesammlungen – gibt dieses Kunstwerk Anlass, die Rätselfrage zu beantworten: »Wo ist der Kaulbach?«

Hans Gärtner

18/2024