Brothausturm und Zieglerwirtshaus

Geschichte zweier ungleicher Häuser in Traunstein – Museum seit 100 Jahren

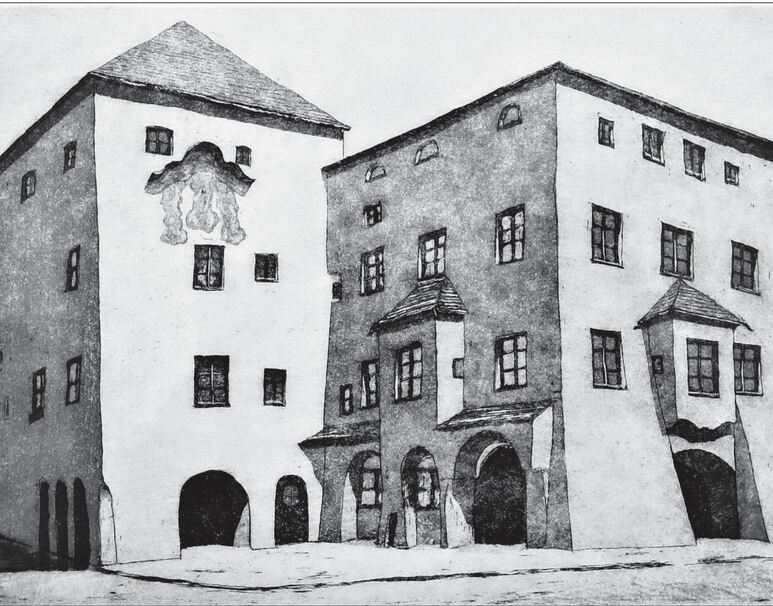

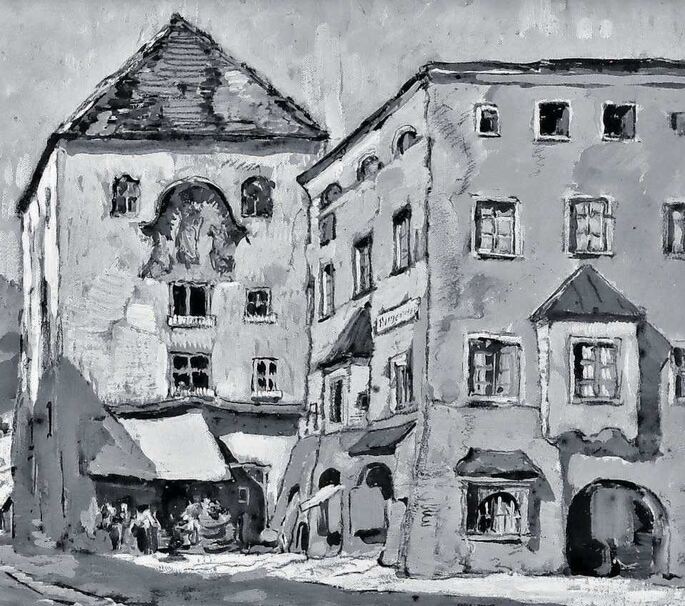

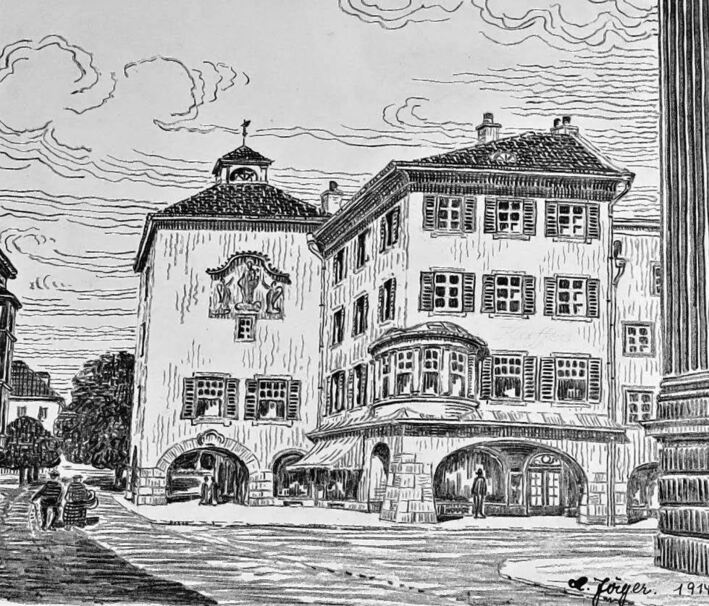

Spaziert man am Traunsteiner Stadtplatz zwischen Häuserzeile am Rathaus und der mächtigen Südseite der Stadtpfarrkirche St. Oswald entlang, erhebt sich vor den Augen ein massives architektonisches Ensemble. Dieses nennt sich seit 100 Jahren »Heimathaus« und verbindet die Gebäude von Brothausturm und Zieglerwirtshaus zu einer Einheit. Allein die Namen vermitteln, dass beide Bauwerke verschiedene Geschichten erzählen. Und spätestens beim zweiten Blick sieht man auch, dass die Architektur nicht aus einem Guss entstanden sein kann. Der Turm in klarer Form hochstrebend und das Zieglerwirtshaus mit seinen reizvollen Erkern und mehr die Breite betonend, ergänzen sich optisch. Sie bilden eine harmonische Einheit. Diesem ästhetischen Reiz haben sich einige Künstler gewidmet; hier werden drei unterschiedliche Ausführungen gezeigt.

Am 2. April 1923 wurde das Städtische Museum im Heimathaus eröffnet. Diese 100 Jahre werden als Anlass genommen, einerseits eine Jubiläumsausstellung zu präsentieren. Andererseits sollen in diesem Zusammenhang die historischen Hintergründe des Heimathauses beleuchtet werden.

Der Brothausturm lässt vermuten, dass hier stets Brot verkauft wurde. Tatsächlich aber fand der Brotverkauf jahrhundertelang im Rathaus statt. Lediglich für wenige Jahre – nach dem zweiten Stadtbrand 1851 – wurde das notwendige Lebensmittel im Oberen Turm gegen Geld eingetauscht. Die romantisierte Bezeichnung als Brothausturm wurde ihm im 19. Jahrhundert verliehen und hält sich bis heute. Seine ursprüngliche Funktion war eine gänzlich andere. Als Wehrturm der Stadtmauer am sogenannten Oberen Tor – einem der vier Tore Traunsteins – hatte er die Aufgabe, die Stadt vor unliebsamem Gesindel zu schützen oder sie vor Seuchengefahren abzuriegeln. Die mittelalterliche Stadtmauer konnte neuzeitlichen Angriffen von zahlenmäßig überlegenen Truppen nicht standhalten. So wurde in der Nacht zum 23. August 1704 die Stadt im Zuge des Spanischen Erbfolgekrieges kampflos den Panduren übergeben. Obgleich die geforderte Brandschatzung entrichtet wurde, legten die Eindringlinge Traunstein in Brand. Danach wurden die beschädigten Stadttore und -türme wieder aufgebaut. Eine vollständige Renovierung der Stadtbefestigung strebte man nicht an, da die finanziellen Belastungen zu groß waren. Bereits im 18. Jahrhundert hatte die Bürgerschaft angrenzender Häuser die beschädigte Stadtmauer für sich »mitverwendet«. Nach und nach wurde die Sinnhaftigkeit einer mittelalterlichen Stadtbefestigung infrage gestellt, was sich 1825 im teilweisen Abbruch der Stadtmauer in der Höllgasse manifestierte. Die Situation verschärfte sich durch die Zerstörung vieler Stadtgebäude mit dem Brand 1851. Auch der Turm der unteren Zufahrt – bekannt als Jacklturm – wurde dermaßen beschädigt, dass er daraufhin völlig abgebrochen wurde. Beinahe 150 Jahre später, 1998/99 arbeitete man am Wiederaufbau des Jacklturms nach historischem Vorbild. Auf der Zugfahrt zwischen Salzburg und München präsentiert sich der Jacklturm heute als optischer Glanzpunkt. Wie der Jacklturm haben auch Brothausturm mit Zieglerwirtshaus einen Wiedererkennungswert. Beide Gebäude sowie die Häuserzeile der Schaumburgerstraße – einstige Schrödlgasse – konnten dem Brand 1851 standhalten.

Heute noch ist des Brothausturms einstige Funktion als Wehrturm innerhalb seiner Mauern nachweisbar. Steigt man im Stadt- und Spielzeugmuseum die Treppen bis zum zweiten Obergeschoß hoch und betritt den Renaissanceraum, ist eine tiefe Nische in der Mauer sichtbar. In der Dauerausstellung als Vitrine genutzt, durchbohrte sie einst das gesamte Mauerwerk als Schlitzscharte in Richtung Westen, also hin zum heutigen Maxplatz. Das Zieglerwirtshaus kann auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken. Der erste Nachweis des Hauses datiert auf den 22. Dezember 1572. Mit Hans Weiß, einem Fragner (historischer Begriff für einen Kleinhändler), wurdeum1660 in diesem Gebäude erstmals Weißbier ausgeschenkt. Ihm wurde die Schanklizenz als persönliches Gewerberecht erteilt. Ursprünglich durfte der Schenk oder »Zäpfler«, wie er genannt wurde, das Bier lediglich in kleinen Maßen verkaufen. Verköstigung und Beherbergung von Gästen war hingegen nicht erlaubt. 1642 änderte sich dies mit dem Zugeständnis von Kurfürst Maximilian I. Er erließ den Traunsteiner Weißbierzäpflern das Recht, »Gösst und Raisige, auch Traidt- und Salzfuerleuth« zu beherbergen. Denn der steigende Bedarf an Übernachtungsmöglichkeiten und Pferdestallungen – in erster Linie wegen des Salztransportes – konnte von den berechtigten Bauern und Wirten nicht mehr gedeckt werden. Dadurch war es den Zäpflern möglich, ihre Einnahmen zu steigern.

Viele Male wurde das Gebäude verkauft oder vererbt. Anfangs in der Hand eines Eigentümers, war es zwischen 1678 und 1744 in zwei Wohnhälften geteilt. Wie es in einer Nachbarschaft heute noch vorkommt, hielt sich auch seinerzeit ab und an die gegenseitige Sympathie in Grenzen. Für das Zieglerwirtshaus belegen städtische Ratsprotokolle im Stadtarchiv Fälle von Streitigkeiten. Einer davon handelt von dem Eigentümer der oberen Haushälfte, Mathäus Mayer – mitunter war er Stiftsverwalter des Klosters Raitenhaslach –, und seinem »untern Nachbarn«, Valentin Rungraber. Grundlage für den Konflikt war der Kauf eines »Plöchls« für die gemeinsam genutzte Dachrinne. Rungraber habe Mayr neben Beschimpfungen auch tätlich angegriffen: »(…) so ist doch mein sauberer Nachbar fein hernach geschlichen und (hat mich) beim Fueß die Stiegen erpärmlich hintender geschlaipfft und nach disem auf seinem Hausflözl mir nit allein das Haar schier alles ausgeraufft, sondern noch darzue mich solcher Gestalten tractirt, daß ich an meinem Leib auf der rechten Seithen ganz plau und verschwollen gewest, auch das rechte Knie verletzt, daß ichs auf heuntige Stundt empfinde und da nit unser beede Weiber und Töchter mit Liechtern zuröthen kommen weren, mir villeicht den Rest gar gegeben hette.« Zu ergänzen ist, dass das Verhältnis dieser Parteien zueinander grundsätzlich »gespannt« war, was zahlreiche gegenseitige Klagen belegen.

Umbauarbeiten des Hauses begannen um 1660. Mit der Zeit und dem Wechsel der Eigentümerschaft stieg die Hypothekenbelastung enorm. Durch Georg Ziegler von Laufen, der 1691 die untere Haushälfte kaufte, konnte dieses Problem beseitigt werden. Ziegler hatte zwischen 1704 und 1707 das öffentliche Amt eines Bruderhausverwalters (Verwalter von Heimen kranker und alter mittelloser Menschen) inne, was ihm vermutlich hohes Ansehen einbrachte. Das heutige Erscheinungsbild des Zieglerwirtshauses stammt wohl aus jener Zeit. Auch ist die Herkunft des identitätsstiftenden Namens durch Ziegler zu erklären. Zuerst wurde das Haus »Zieglersche Behausung«, später »Zieglerwirtschaft« genannt. Georg Ziegler war Eigentümer bis 1712. Ein buntes Gemenge an Eigentümern bewohnte über die Jahrhunderte hindurch dieses Haus: unter den männlichen waren Mautgegenschreiber, Fragner, Stadtschreiber, Maurermeister wie auch ein Wirtssohn von Maria Eck. Eine der weiblichen Eigentümerinnen war die Brauerswitwe Elisabeth Büchele. Ein Porträtgemälde von ihr befindet sich in der Sammlung des Stadt- und Spielzeugmuseums.

Mit dem Eigentümerwechsel des Zieglerhauses an die Familie Angerer im Jahr 1846 wurden die Weichen für den späteren Verwendungszweck alsMuseumgestellt.Die Schlüsselfigur dabei war der Architekt Joseph Angerer.

Veronika Leopold

Stiftung Heimathaus Traunstein Stadt- und Spielzeugmuseum Gefördert durch die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen

Literatur:

Amann, Hedwig: Geschichte in Bildern. Die Chronologie der Stadtplatzentwicklung, in: Der Traunsteiner Stadtplatz, Traunstein 1999, S. 9-23. Bolgiano, Ludwig: Traunstein, die Stadt, ihre Lage und ihre Bedeutung. Eindrücke eines Künstlers, in: Deutsche Illustrierte Rundschau, Sonderdruck, München 1926, S. 28-29. Haselbeck, Franz: Vom Wirtshaus zum Museum. Die Geschichte des »Zieglerwirtshauses« und seiner Besitzer, in: Jahrbuch 1990, (Historischer Verein für den Chiemgau zu Traunstein), Traunstein 1990, S. 3-20. Haselbeck, Franz: Die Traunsteiner Stadtmauer, in: Jahrbuch 2007, (Historischer Verein für den Chiemgau zu Traunstein e. V.), 19. Jg., Traunstein 2007, S. 66-75. Lindenberg, Fritz: Sepp Binder. Maler und Graphiker. Eine Zwischenbilanz seines künstlerischen Schaffens, Grabenstätt 1985. Besten Dank an Walter Staller für die Hinweise zu Architekt Carl Jäger.

15/2023