Bey den Claren wasserquellen

Die barocken Gedichte des Johann Albert Poyssl, Augustinerchorherr zu Baumburg – Teil II

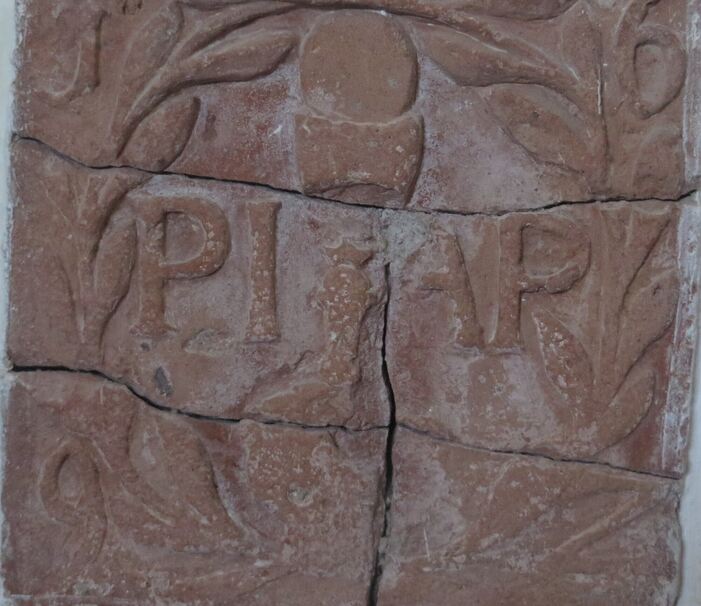

Aber nun zu Poyssl: Die meisten seiner Gedichte hatte der Chorherr wohl auf dem ehemaligen Hofmarkschloss Poing verfasst. Dieses Widum gehörte zur Stiftspfarrei Truchtlaching und diente als Pfarrhaus. Hier in der Abgeschiedenheit, wo die Alz in einem breiten Schilfgürtel bald westwärts, bald ostwärts, bald nordwärts hinaus fließt, fand der Dichter Muse, um auch Lyrisches niederzuschreiben.

Bey den Claren wasserquellen

In der stillen Einsamkeit

Finden abgematte Seelen

die gewinschte Hertzens freydt.

Stätt ganz voller Sorgen schwöben

Schlösser voller Unrhue sein

Ohne Sorgen thuet man löben

In der Einsamkeit, allein.

Betritt man dieses Kleinod Poing heute, nach gut 350 Jahren, als es dem Chorherrn als Dichterdomizil diente, ist dieser Hauch von Weltferne immer noch spürbar. Poing ist ein Ort der Stille, der Zurückgezogenheit aus dem Alltagsgetriebe geblieben.

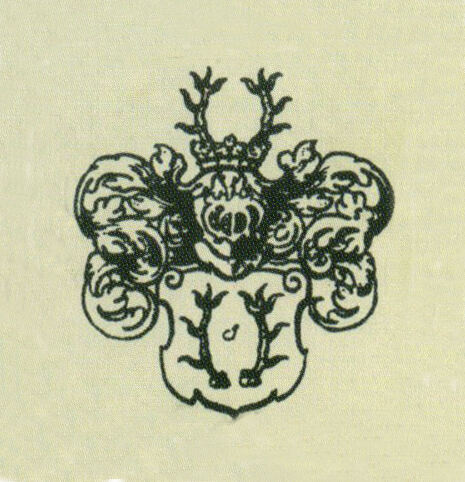

Johann Albert Poyssl kam 1634 als Klosterschüler nach Baumburg. Sein Vater fiel im gleichen Jahr in der Schlacht bei Nördlingen. Die Schweden machten das Land unsicher. In diesem kriegsverschonten Winkel war der wissensdurstige Schüler gut behütet.

Obwohl selbst von Adel, verschonte er später seine Standesgenossen nicht, wenn sie Weitblick und Toleranz vermissen ließen.

»Jeder tracht,

dass nach seim gsicht

Seine Prillen seint gericht.

Große Herren großes Plärren

in die Ferne sichet nicht.

Was nit gfallt, was nit dein,

dunkt dich, wie ein muckhen klein.«

»Setz die Spiegl bösser an

siech auch auf den gmeinen Man

Was for glicke ihn anblicke

hocher stand mit sehen khan.

Vor dem Rauch der Eitelkeit

siecht der Adl nit in d'Weit.«

Was Poyssl zu seiner Zeit ebenfalls maßlos erregte, waren eklatante Missstände unter einigen Konventualen, die vom Probst, dem Dekan und dem Salzburger Konsistorium gedeckt wurden, so dass er schließlich eine »nervose Schrift« an den Kurfürsten absandte, in der er sich heftig über ungerechte Anschuldigungen gegenüber seiner Person und die fehlende Klosterzucht beschwerte.

Als typischer Altbayer war Poyssl gradlinig. In seiner unverbogenen Art eckte er deshalb zur rechten Zeit bei seinen Mitkanonikern an. Sein gespanntes Verhältnis zum Stiftsdekan Sponfelder schwelte jahrelang dahin, bis es 1650 schließlich in einem offenen Zerwürfnis eskalierte.

Poyssl zog die Konsequenzen und verließ Baumburg. Man mutmaßte, er sei nach Rom gegangen, um bei der Kurie persönlich seine Rechte einzuklagen, nachdem ihm aus Salzburg keine Hilfe zuteil wurde. Sparer finden wir ihn in Sieghartskirchen in Niederösterreich, der entlegensten Stiftspfarre von Baumburg. Schließlich überprüfte eine kurfürstliche Kommission die Vorfälle in Baumburg zu Gunsten Poyssls.

In seinen Dichtungen hielt er sich religiösen Themen fern. Vielmehr nahm er die äußeren Zeiterscheinungen aufs Korn und mit diesen die Politik. Dies aber mit einer erstaunlichen Weltläufigkeit.

Geprägt von den Vorgängen des Dreißigjährigen Krieges imponierte ihm die unnachgiebige Politik Kurfürst Maximilians I. In Widmungsversen lobt er dessen Eintreten für den Katholizismus, sein Bekenntnis zum Reich und seine ablehnende Haltung zum »Großmachttaktieren« Frankreichs.

Und wer sollte dich khlein nennen

großer Maximilian?

Hölden mueht gibt zu erkhennen

was ein Junger Churfürst khann

Recht mein lew, gsöll dich zum Adler,

frag nit nach dem han, den tadler

der jedermann bekrieget,

so mit dem Adler flieget.

Wenn Poyssl politisch wurde, dann schlug er schon mal harsche Töne an. Der Patriot kam aus seiner Schale hervor.

»Teutschland auf, der tag bricht an

ist nit mehr zu fruehe.

Wie oft krähet schon der Hahn

all's ist voll Unruahe.

Und du schnarchst und

faulenzest noch

unter dem verlarften Joch

Lass doch erwecken dich,

du kennst ja Teutschen mich.

Was er damit zum Ausdruck bringen wollte, war die allgemeine politische Lethargie der Ferdinand-Maria-Epoche, die nicht wahrhaben wollte, dass der Türk schon beträchtlich nahe rückte und Frankreich zur absoluten europäischen Großmacht aufstieg. Mit den Franzosen hatte er es gar nicht.

Rauben, Mordtn, prennen, liegen

und die ganze Welt betriegen

ist französisch Raison.

Was kein Tartar, Türck tendieret

zu Paris wird approbieret.

Satan, führ die prob davon.

Albert Rosenegger

Teil I in den Chiemgau-Blättern Nr. 39 vom 28. September 2024.

40/2024