Bergbau und Kunst unter einem Dach

Das Leoganger Schaubergwerk und das Gotikmuseum

Eine Autostunde von Traunstein entfernt liegt Leogang im Pinzgau, eines der ältesten Bergbaugebiete des ehemaligen Fürsterzbistums Salzburg. Abgebaut wurden einst Silber, Kupfer und Nickel, Kobalt, Blei und Quecksilber, später auch Rohmagnesiterz. Der Bergbau war neben dem Salz die wichtigste Einnahmequelle des Landes und wurde vom Landesherrn durch eine entsprechende Wirtschaftspolitik gefördert. Erschlossen wurden die Erzbergwerke von Gewerken, den Besitzern von Bergwerksanteilen, Jeder zehnte Kübel des geförderten Erzes musste an den Landesherrn abgeführt werden.

Neben dem Museumsbau gehören zumhistorischen Gebäudekomplex in Leogang die Knappenkapelle St. Anna, das Schmelzwerk Hütten und das Schaubergwerk Schwarzleo. Die Abbaugebiete im Schwarzleotal werden urkundlich erstmals 1425 erwähnt, neben Nickel und Kobalt wurden auch Blei, Kupfer und Quecksilber gewonnen. Nach vorheriger Anmeldung kann der »handgeschrämte« Barbarastollen besucht werden, das wirtschaftliche Herzstück des einstigen Hüttendorfes.

Seit 1585 waren die bayerischen Gewerke Alexander Schöttl und Matthias Röchseisen im Revier Schwarzleo bergmännisch tätig. Sie kauften in Hütten eine Hufschmiede, um eine Schmelzhütte zu errichten und beantragten beim Erzbischof die Nutzungsrechte des Waldes zur Befeuerung der Hütte.

Standesbewusste Knappen

Das Schmelzwerk hatte mehrere Stichöfen, das große, aus Brettern gezimmerte Gebläse wurde von einem Wasserrad betrieben. Später kamen eine Wohnung für den Verwalter, ein Flammofen zum Bleirösten und das Verweserhaus dazu, das heutige Gasthaus »Hüttwirt«.

Obwohl die Gewerke oft über den schlechten Ertrag jammerten, wurden die Stollen immer tiefer in den Berg hineingetrieben, der Herrenstollen sogar 320 Klafter (600 Meter) tief. Zur wirtschaftlichen Blütezeit um das Jahr 1600 waren 60 Knappen beschäftigt, darunter auch auswärtige Facharbeiter. Ihre wöchentliche Arbeitszeit betrug 44 Stunden. Sie hatten ein ausgeprägtes Standesbewusstsein und waren stolz darauf, einem wichtigen Berufszweig anzugehören. Das gewonnene Erz bildete das Ausgangsmaterial für Schmuck und Kunstgegenstände aller Art. Im Bergmuseum kann man herrliche Pokale, Schalen, Figuren und Altarbüsten der Bergbauheiligen bewundern. Eine Rarität ist ein Exemplar des grundlegenden Buchs über das Hüttenwesen von Georgius Agricola in Latein, Deutsch und Englisch.

Anfang des 17. Jahrhunderts gaben die Gewerke infolge der rückläufigen Entwicklung ihre Tätigkeit auf. Der Bergbau ging auf den Erzbischof über und wurde ohne Rücksicht auf Rentabilität als staatlicher Monopolbetrieb weitergeführt. Seit es ab 1820 gelang, aus dem Roherz Nickelmetall zu gewinnen und daraus Nickelmünzen zu schlagen, erlangte Leogang wieder Ansehen und Wohlstand. Eine neue Epoche brach an, als der Unternehmer Karl Krupp aus Deutschland das Bergwerk am Nickelberg sowie zwei Schmelzöfen kaufte und sich das Rohmaterial für die Münzerzeugung sicherte. Krupp ließ einen Hochofen und eine neue Schmelzhütte errichten. Mehr als 60 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum hantierten von da an täglich mit Münzen aus Nickel, das aus Leogang kam. Ein Bombengeschäft für den Großindustriellen!

Die Besonderheit des Leoganger Bergbaugebiets sind die vielen unterschiedlichen, selten vorkommenden Mineralien in wunderschönen Stufen, etwa Zölestin, Covellin, Strontianit und Aragonit. Sie gehören heute zu den Glanzstücken vieler Museen im In- und Ausland und nehmen in der Schausammlung des Leoganger Museums einen Ehrenplatz ein.

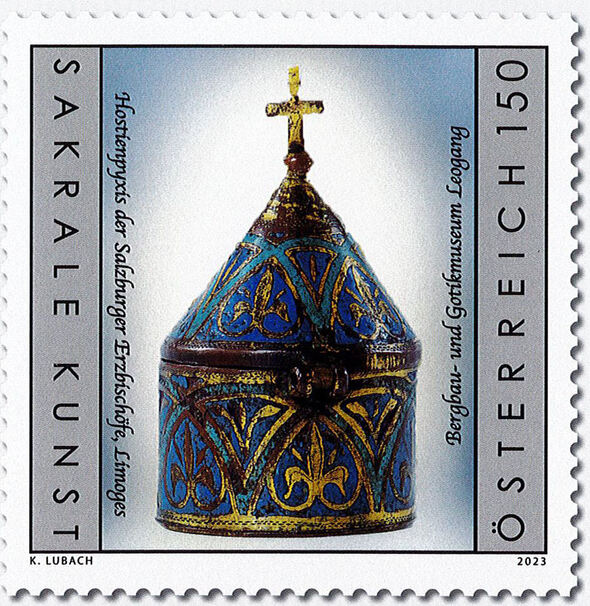

Das Gotikmuseum

Seit den neunziger Jahren ist im Ortsteil Hütten auf dem Gelände des Bergbaumuseums das Gotikmuseum entstanden, das sich inzwischen über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung erworben hat, einerseits durch die Ausstellung von Leihgaben, andererseits mit Ankäufen qualitätvoller Gemälde und Schnitzwerke aus der Zeit der Gotik. Für manche privaten Kunstsammler eine Gelegenheit, ihre Sammlung der Öffentlichkeit zu präsentieren oder als Geschenk zu überlassen. Um Platz zu schaffen, wurde das Gewerkenhaus unterirdisch erweitert und mit dem renovierten Thurnhaus verbunden.

So gelang es Kustos Hermann Mayrhofer, die Gotiksammlung des Salzburger Kaufmanns Carl vonFrey für Leogang zu erwerben, darunter hochrangige Tafelbilder. Von Editha Reitter aus Kitzbühel stammen rund 60 Skulpturen, Tafelbilder Reliefs und Möbel aus dem 15. Jahrhundert, die sie von ihrer Großmutter, einer wohlhabenden Apothekerin, geerbt hatte. Ebenfalls ein Geschenk ist die Schatz- und Wunderkammer der Salzburger Heimatforscherin Nora Watteck mit Kleinodien der Volkskultur, die gegen Voranmeldung besichtigt werden kann.

Der bisher letzte Zugang stammt aus dem Besitz des Wiener Kunstsammlers Fritz Seisser, dessen Witwe dem Gotikmuseum eine Auswahl sakraler Kunstwerke vorwiegend aus dem Alpenraum übereignete. Ein reich bebildeter Katalog erläutert Herkunft und künstlerische Bedeutung der Exponate. Öffnungszeiten täglich, außer Montag, 10 bis 17 Uhr. www.museum-leogang.at

Julius Bittmann

22/2023