Aus der Weihnachtszeit von anno dazumal

Königlicher Durchfall, schnelle Drähte und ein Totenschädel

Spätestens an Heiligabend überfällt auch die unsentimentalsten unter den Zeitgenossen zumindest ein Hauch von Nostalgie: Der Duft von selbstgebackenen Guatln, wie sie vielleicht schon die Oma gezaubert hat, der schmucke Christbaum mit seinem Lichterglanz – auch wenn der inzwischen meist aus der Steckdose kommt – und vor allem die leuchtenden Augen der jungen Erdenbürger, wenn sie sich endlich auf die so sehnsüchtig erwarteten Präsente stürzen können. Gabenwie auch Esstische sind zwar in der heutigen Konsumwelt weit üppiger bestückt als zu Urgroßelterns Zeiten, als der Geldbeutel vieler Menschen nur fürs Allernötigste reichte, doch an den Freuden wie auch den Stress rund um das Christfest hat sich seit Generationen nicht viel geändert, wie der Spaziergang durch den winterlichen Blätterwald von anno dazumal beweist.

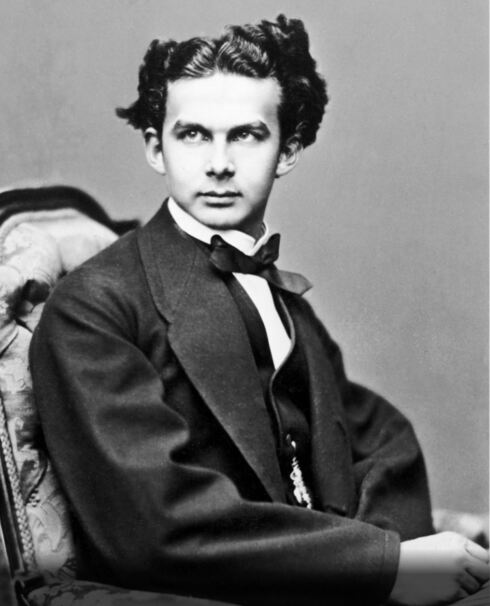

Einen besonderen Stellenwert nahmdabei Jahr für Jahr wieder die Schilderung des Weihnachtsfests der ersten Familie im Land ein, wobei die Berichterstatter selbst vor der königlichen Klotür nicht Halt machten: Am 20. Dezember 1865 verlautbarte die »Passauer Zeitung«: »Das Unwohlsein Seiner Majestät, des Königs, besteht in einer leichten Diarrhöe, die indessen als gehoben erscheint, so dass Seine Majestät hoffen, am ersten Weihnachtstage den öffentlichen Kirchgang zum Pontifikalamte abhalten zu können.« Tatsächlich rebellierten die royalen Eingeweide aber doch stärker als vermutet, weshalb das Blatt in einer folgenden Ausgabe nachschob, dass der König auch amHeiligabend unter so starken »katharralischen Affekten« gelitten habe, dass er den Gottesdienst auslassen musste – die Christbaumbescherung in seinen Appartements sei davon allerdings nicht betroffen gewesen.

Was Ludwig II. seinen Verwandten und Dienern dabei als Präsente überreichte, ist leider nicht bekannt, doch auch wenn der Wittelsbacher als nicht besonders geselliges Familienoberhaupt galt, war er zumindest nicht knickerig, wie eine Meldung von 1875 zeigt, wonach der König in den Münchner Geschäften an die 20 000 Gulden für Weihnachtsgeschenke ausgegeben habe. Zum Vergleich: Ein mittlerer Beamter verdiente damals im Jahr etwa 1000 Gulden. Der Großteil der Bevölkerung konnte damals von üppigen Präsenten jedoch nur träumen: Bei vielen Familien aus der Unterschicht reichte es für die Feiertage noch nicht einmal für eine größere Portion Fleisch auf dem Teller, geschweige denn für das von Kindern zum Christkindl so ersehnte Spielzeug. Zum Glück erbarmten sich wohltätige Vereine der Allerärmsten und sammelten Geld und Gaben, die sie den jungen Erdenbürgern dann bei Weihnachtsfeiern schenkten. Wer von der Hand im Mund lebt, freute sich dann selbst über Nüsse, Süßigkeiten und Kleidungsstücke wie heutzutage Kinder über eine PlayStation oder Smartphones.

Ein unvergleichliches Weihnachten erlebten in punkto Geschenke 1901 zwei Steinbrecher aus Aschaffenburg, deren Verdienste bis dahin sicher auch keine allzu großen Sprünge erlaubt hatten: Wenige Tage vor Heiligabend flatterte ihnen überraschend ein Schreiben aus den Vereinigten Staaten ins Haus mit der Nachricht, ein vor 40 Jahren aus Nürnberg ausgewanderter Verwandter sei gestorben, und weil er in seiner neuen Heimat keinen familiären Anhang habe, kämen sie als nächste Verwandte in den Genuss der Hinterlassenschaft. Die beliefe sich auf je 275 000 Dollar, was auf heutige Verhältnisse umgerechnet neun Millionen Euro für die beiden Handwerker sind.

Ein mehr als unerwartetes »Geschenk«, allerdings der anderen Art, bekam ein paar Jahre später auch ein Mann aus Miesbach, wie im »Rosenheimer Anzeiger« vom 29. Dezember 1908 unter dem Titel »auch ein Christkindl« zu lesen ist: »Die Post verbrachte gestern früh einem hiesigen Bürger, der als Magistratsrat das Amt des Friedhofverwalters vorsieht, ein säuberlich verschnürtes Paket. Nach der Zeit des Eintreffens konnte wohl auf ein Weihnachtspaket geraten werden. Als die Schachtel geöffnet war, zeigte sich ein halbkugelförmiger Gegenstand in Papier eingewickelt. Er erwies sich als die Decke eines Totenschädels. In seiner Höhlung war ein Schreiben untergebracht, aus dem zu entnehmen war, dass die Veranstalterin dieser unsinnigen Überraschung die Staatsanwaltschaft am Landgericht München war. Sie teilte dem Empfänger des Pakets mit, dass der Schädel zu dem heuer in Miesbach erschlagenen und dort beerdigten Joseph Radl gehöre.« Der Friedhofsverwalter, so die Anweisung in dem Brief, möge doch bitte dafür sorgen, dass die Schädeldecke im Grab des Verstorbenen – der im Juni 1908 bei einer von ihm angezettelten Schlägerei unter Wirtshausbrüdern erschlagen worden war – beigesetzt werde.

Ein weit willkommeneres Geschenk als einen halben Totenschädel bekamen 1890 alle bayerischen Gymnasiasten und zwar vom obersten Schulrat: Der ließ rechtzeitig zu den Weihnachtsfeiern verlautbaren, dass es von den bisher üblichen Hausaufgaben ab sofort nur noch die im Fach Deutsch gebe, wobei der Umfang zudem auch noch, dem Alter angemessen, auf eine bis maximal drei Stunden zu begrenzen sei. Damit nicht genug, wurde auch die in der Abiturprüfung sicher von nicht wenigen Pennälern gefürchtete Übersetzung vom Deutschen ins Griechische abgeschafft. Mit den reduzierten Hausaufgaben blieb den Kindern und Jugendlichen dann auch mehr Zeit, um sich ihren Präsenten zu widmen. Eine Umfrage unter männlichen Gymnasiasten 1905 gibt einen Einblick, was auf damaligen Wunschzetteln ganz oben stand: Favorit Nummer eins waren Bau- und Handwerkskästen, gefolgt von Büchern, Briefmarkenund sonstigen Sammelalben. Ältere Gymnasiasten freuten sich auf Bücher – oder Spazierstöcke, wobei es sich bei diesen Heranwachsenden sicher nicht um invalide Zeitgenossen handelte, sondern junge Herren, die vor allem die Damenwelt beeindrucken wollten. Eine erlesene Gehhilfe, am besten mit silbernem Knauf, galt damals als Zeichen eines Gentlemans von Welt – und war damit ein ähnliches Statussymbol wie heute Designersonnenbrillen oder teure Smartphones.

Apropos Handy: Ein Meilenstein in Sachen Telekommunikation wurde in Bayern zur Jahreswende 1849 gelegt – ein Beispiel dafür, dass der Fortschritt der Welt keine Feiertage kennt: Am 26. Dezember des besagten Jahrs hielt im Münchner Wilhelminum in der heutigen Fußgängerzone der erste öffentliche Telegraphenapparat auf bayerischem Boden seinen Einzug. Mit einem Probetelegramm sollte die gerade frisch eingerichtete Linie nach Salzburg getestet werden, was dann auch reibungslos funktionierte: »In weniger als einer halben Minute war auf eine von hier abgegangene Notiz Antwort von der Salzach angelangt«, berichtet die »Bamberger Zeitung«. Nach dieser erfolgreichen Premiere wurde die erste bayerische Telegraphenlinie am 15. Januar 1850 für die Öffentlichkeit freigegeben. Telegramme aus der Residenzstadt nach Salzburg konnten ab sofort von sieben Uhr früh bis neun Uhr abends aufgegeben werden, mit Anmeldung auch rund um die Uhr. Billig waren elektronische Botschaften allerdings nicht: Für 25 Wörter musste der Absender knapp fünf Gulden berappen. Zum Vergleich: Handwerker verdienten damals pro Woche durchschnittlich nicht mehr als zwei bis drei Gulden und eine Mass Bier kostete sechs Kreuzer. Für die Kosten eines Telegramms hätte man demnach 50 Mass Gerstensaft bekommen. Knapp 50 Jahre später war die Technologie in punkto Kommunikation bereits so weit fortgeschritten, dass selbst entlegene Orte schon ans Telefonnetz angeschlossen werden konnten.

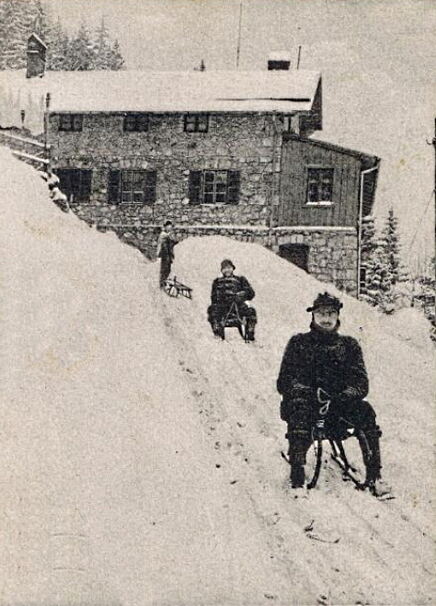

Ebenfalls um die Weihnachtszeit erhielt 1896 das 1360 Meter hoch gelegene Brünnsteinhaus bei Oberaudorf einen Fernsprechapparat – den man dort tatsächlich dringend brauchen konnte. Die erst zwei Jahre zuvor in Betrieb genommene Gastwirtschaft mit Unterkunft hatte sich nämlich in kürzester Zeit zu einem der beliebtesten Ausflugsziele der Gegend entwickelt, und das galt nicht nur für sommerliche Tage, sondern auch in der kalten Jahreszeit. An den Feiertagen zog es besonders viele Bergfreunde von nah und fern auf den Brünnstein, die von nun an bequem per Telefon ein Nachtlager bestellen konnten. Und wer besonders sportlich unterwegs war, konnte sich damals auch einen Schlitten reservieren, denn am ersten Weihnachtsfeiertag 1894 fand auf dem Brünnstein das erste von bald zahlreich folgenden Rodelrennen statt.

Fahrzeuge mit Kufen als Transportmittel gab es schon seit geraumer Zeit, doch den Schlitten als reines Sportgerät zu nutzen, war vergleichsweise neu. Ob der Brünnstein mit diesem Rennen tatsächlich das Prädikat als »Wiege des Rodelsports« für sich beanspruchen kann, wie der »Rosenheimer Anzeiger« in einer Rückschau 1910 behauptet, müssten Experten beantworten; die zwölf Burschen, die am 25. Dezember 1894 nach dem Gottesdienst in voller Bergmontur durch Oberaudorf marschierten, boten mit ihren Schneereifen, Eispickeln, Seilen und Laternen auf jeden Fall ein so exotisches Bild, dass ein alter Bauer, der ihnen begegnete, sie zunächst für Haberfeldtreiber hielt.

»Heute – 16 Jahre nach dieser Begebenheit – sieht es anders aus. Hunderte von Schlitten stehen in Bereitschaft, alles freut sich der ankommenden Wintergäste«, an deren Aufzug man sich inzwischen längst gewöhnt habe, wobei der zahlreiche Besuch an Weihnachten besonders willkommen war, auch wenn Wirte und Hoteliers selbst dabei kaum zum besinnlichen Feiern kamen. Die zunehmende Begeisterung für die alpine Welt bot jedoch vielen Einheimischen eine so lukrative Einnahmequelle, dass man auf die ruhigen Stunden an den Festtagen auch verzichten konnte.

Apropos ruhig: Trotz der langen Tradition ist auch damals schon das weihnachtliche Gebot »Frieden auf Erden« bei so manchem Zeitgenossen vollkommen abgeprallt, wobei zwei junge Kerle 1854 im Dörfchen Ortlfing bei Burgheim im heutigen Landkreis Schrobenhausen den Vogel abschossen: Am ersten Weihnachtsfeiertag gerieten sie während des Vespergebets in der Kirche so in Streit, dass sie begannen, aufeinander einzuprügeln, bis einer der beiden Raufbolde blutüberströmt dalag. Dem Pfarrer blieb nichts anderes übrig, als den Gottesdienst abzubrechen und die Kirche räumen zu lassen.

Susanne Mittermaier

52/2021