Auf tragische Weise das eigene Schicksal losgetreten

Vor siebzig Jahren nahm sich der beinamputierte Holzschnitzer Max Hallweger das Leben

Ebenso wie in vielen anderen Alpenregionen zeugen auch in unserer Gegend zahlreiche Marterl, Kreuze oder Hinweistafeln von tödlichen Unglücksfällen. In ihrer Schlichtheit erzählen sie dem Vorübergehenden von Menschen, die durch die Folgen tragischer Ereignisse ihr Leben lassen mussten. Ob Holzknechte und Bauern während der gefahrvollen Arbeit im Bergwald, Sennerinnen und Senner im Umgang mit dem Almvieh, Wilderer oder Kletterer an den schroffen Bergwänden – jedes einzelne Schicksal bleibt durch die stummen Zeugen im Gedächtnis nachfolgender Generationen erhalten. Gemessen an dem aufrührenden Schicksal, das den Bauernsohn Max Hallweger im besten Mannesalter von vierundzwanzig Jahren ereilte und dadurch jäh sein weiteres Leben bis zu seinem Freitod bestimmte, wäre es nicht verwunderlich gewesen, hätte man ihm ein solch ländliches Artefakt gewidmet. Wenigstens in schriftlicher Form findet der talentierte Sohn der Rauschberggemeinde im Ruhpoldinger Heimatbuch in der Rubrik »Künstler, Baumeister und Alpinisten« eine entsprechende Würdigung. Auch der kundige Heimatforscher Helmut Müller Senior hat die unglücklichen Umstände, die zur beidseitigen Unterschenkel-Amputation des Guglberger-Max führten, in einer zu Herzen gehenden Weihnachtsgeschichte zusammengetragen und verarbeitet.

Geboren ist Max Hallweger am 31. Juli 1903 auf dem Guglberger-Hof als jüngster von acht Söhnen der Bauersleute Josef und Johanna Hallweger. Die Mutter stammte vom Hinter-Auer in Froschsee, einem Bauernsach', das schon um 1300 erwähnt wird. Die einzige, zwei Jahre jüngere Schwester Johanna wurde Bäuerin auf dem Schneidermandl-Hof in Wasen. Die Brüder Josef, Georg, Mathias, Hans, Benedikt und Franz bestritten ihren Lebensunterhalt zumeist als Holzknechte und Holzarbeiter beim Forstamt oder ansässigen Betrieben. Bruder Ludwig ist im ersten Weltkrieg im September 1914 bei Vermandovillers in Nordfrankreich gefallen. Dem jungen Max indessen war ein anderer Berufsweg vorbestimmt, wobei auch ihm der Werkstoff Holz ständiger Begleiter werden sollte. Allerdings in künstlerischer Form, denn schon früh zeigte sich seine große Begabung im Zeichnen und Schnitzen. Schon während des Besuchs der Volksschule machte er mit seinen realistischen Bleistiftzeichnungen und dem untrüglichen Gespür für proportionale Wiedergabe auf sich aufmerksam. Doch vorerst aber führte ihn sein Berufswunsch nach Lofer ins benachbarte Saalachtal,wo er beim dortigen Schäfflermeister, dem »Binder-Damma« das Schäffler-Handwerk erlernte und nach der Lehre sowie absolvierter Prüfung als Geselle weiter arbeitete.

Verhängnisvoller Heimweg an Weihnachten

Bis zum besagten Weihnachtsfest 1927, das sein Leben in eine ganz andere Richtung lenkte. Um den Heiligen Abend im Kreis der Familie auf dem Guglberger-Hof verbringen zu können, machte er sich nach dem Mittagessen bei widrigsten Wetterverhältnissen von Lofer aus in Richtung Ruhpolding auf den Weg. Seit zwei Tagen hatte es unaufhörlich geschneit, doch alles gut gemeinte Abraten von seinem Unternehmen stieß bei ihm auf taube Ohren. Denn mit seinem Bruder Hias und zwei anderen Holzknechten, die im Bayerischen Saalforstgebiet zur Holzarbeit eingesetzt waren, hatte er vereinbart, gemeinsam heimwärts zu marschieren. Doch am Treffpunkt wartete er vergebens und so musste er alleine durch den meterhohen Schnee stapfen. Was er nicht wissen konnte: Die Drei waren bereits am Vortag über Winklmoos nach Seegatterl und mit der Waldbahn nach Hause zurückgekehrt. Sie hatten die Wetterlage realistischer eingeschätzt – aber ohne Handy gab es keine Möglichkeit, den Bruder darüber zu informieren…Wer weiß, was ihm damals erspart geblieben wäre.

Nach dem gut dreißig Kilometer (!) langen und kräftezehrenden Gewaltmarsch über das Heutal, an den gefährlichen Abstürzen des Staubfalls vorbei und im eiskalten Wasser des Fischbachs entlang erreichte er nach sechzehn Stunden mit allerletzter Kraft den elterlichen Hof an den Ausläufern des Unternbergs. Allerdings – der Tribut war gewaltig. Es folgte ein langes Krankenlager, wobei letztlich, bedingt durch die schweren Erfrierungen, ihm beide Unterschenkel amputiert werden mussten.

Neue Existenz als ausgebildeter Holzschnitzer

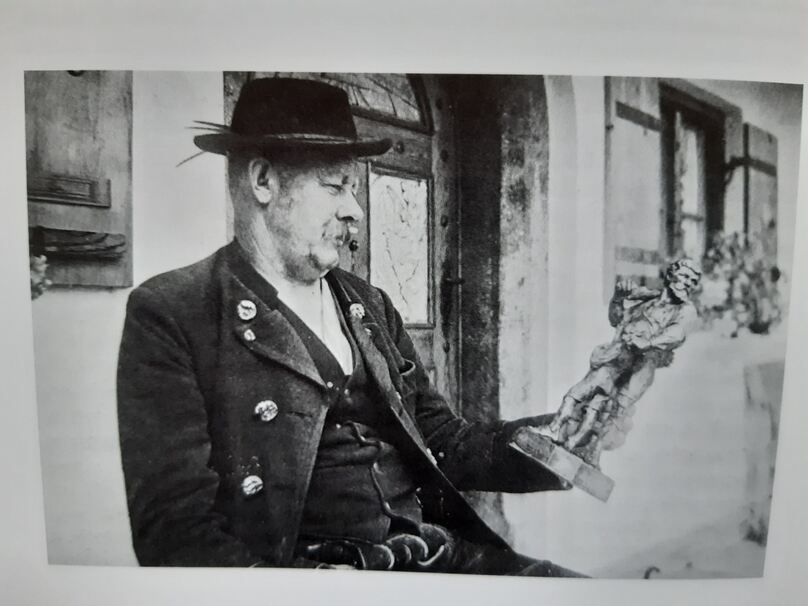

Doch der junge Max gab nicht auf. Mit ungeheurer Willenskraft lernte er wieder gehen, Rad und sogar Ski zu fahren. Die ersten Holz-Prothesen, so erzählt man, fertigte er sich eigenhändig an. Auch sein berufliches Leben nahm er fest in beide Hände und ließ sich in Berchtesgaden und Frankfurt zum Holzschnitzer ausbilden. Das Ehepaar Franz und Franziska Scherer ermöglichte ihm den Besuch der Hessischen Schnitzschule. Franz Scherer (1893 bis 1959) unterrichtete als Hauptlehrer an der damaligen Volksschule in Eisenärzt. In dieser Zeit lernte Hallweger auch seine Frau Luise Jonkuhn (genannt Liesl) kennen, die er 1934 heiratete. An der Branderstraße (heute Gstatter Au) baute er sich ein Haus mit Werkstatt, in der seine ausdrucksstarken Schnitzwerke und Plastiken, meist aus Lindenholz, entstanden. Motive der heimischen Fauna und Lebenswelt, des Handwerks, sakrale Darstellungen, Figuren und Kreuze bestimmten sein beachtenswertes Schaffen. Vieles davon befindet sich im Privatbesitz, manches im Ruhpoldinger Heimatmuseum oder wie im Falle des »Bamberger Reiters«, den er 1952 schuf, im alten Sitzungszimmer des Rathauses. Eindrucksvolle Werke wie der »reitende Wotan« aus der nordischen Mythologie und so manche Mondsichel-Madonna sind ebenfalls der Nachwelt erhalten. In Bartholomäus Schmucker, dem Bürgermeister und Begründer des Heimatmuseums fand der Guglberger-Max von Anfang an einen kunstinteressierten Förderer, auf dessenGastfreundschaft er im Hause beim »Weinseis« stets zählen konnte. Noch heute sind dort die geschnitzten Haustür-Kasetten mit Motiven des Wagner-Handwerks zu sehen. Als zur Zeit des Nationalsozialismus seine von ihm geschnitzten Kreuze aus den Klassenzimmern entfernt werden sollten, protestierten einige Ruhpoldinger Frontkämpfer während ihres Heimaturlaubs vehement und mit Erfolg gegen die angeordnete Maßnahme.

Wenn auch die Ehe kinderlos geblieben war, fand er über seine Arbeit engen Zugang zu den Kindern aus der umliegenden Nachbarschaft, denen er gerne Spielzeug schnitzte oder ihnen ein Stück Holz in die Hand drückte und sie bei der Ausarbeitung anleitete. So erzählten sein Neffe Schorsch Hallweger (Jahrgang 1942), der Nachbarsbub Heinz Steinbeißer (Jahrgang 1934) sowie der in den Kriegsjahren nach Ruhpolding evakuierte Bottroper Junge Alfred (Fred) Eiden (Jahrgang 1932) unisono, wie sehr sie der Max als Mensch faszinierte. Geblieben ist ihnen auch die Erinnerung an das knackende Geräusch, das seine Beinprothesen beim Gehen verursachten. Ein Geräusch, das in der kindlichen Vorstellung immer etwas Unheimliches barg. Wie sehr Hallweger sein Trauma über den Verlust beider Unterschenkel zu verarbeiten versuchte, darauf deutet ein im Heimatmuseum ausgestelltes Grabkreuz hin. Er hatte es zu Lebzeiten aus Dankbarkeit für die Eheleute Scherer mit einem augenfälligen Merkmal angefertigt. Nicht zu übersehen: Die markante Ausarbeitung der Zehenpartie an der Jesus-Figur.

Am Leben verzweifelt

Der Tod seiner Frau bedeutete für ihn offenbar eine unüberwindliche Zäsur, die ihn letztlich zu dem finalen Schritt bewegte, seinem Leben ein Ende zu setzen. So meldete das Traunsteiner Wochenblatt: »Am Freitag, 6. Mai 1955, gegen 16 Uhr, hat sich der verwitwete Holzschnitzer Max Hallweger aus Ruhpolding-Gstatt in der Brandstätter Au erschossen. Als er dort von spielenden Kindern aufgefunden wurde, kam jede Hilfe zu spät. Der Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Hallweger hatte vor wenigen Monaten seine Frau verloren. Vor 30 Jahren hatte er auf tragische Weise beide Füße erfroren, so dass er seit dieser Zeit beiderseits unterschenkelamputiert war. Er war ein befähigter Holzschnitzer.« Das Guglberger-Familiengrab auf dem Bergfriedhof wurde seine letzte Ruhestätte. In seinen künstlerischen Werken sowie dem schicksalshaften Lebenslauf bleibt Max Hallweger, der Guglberger-Max, sicher noch lange unvergessen.

Ludwig Schick

19/2025