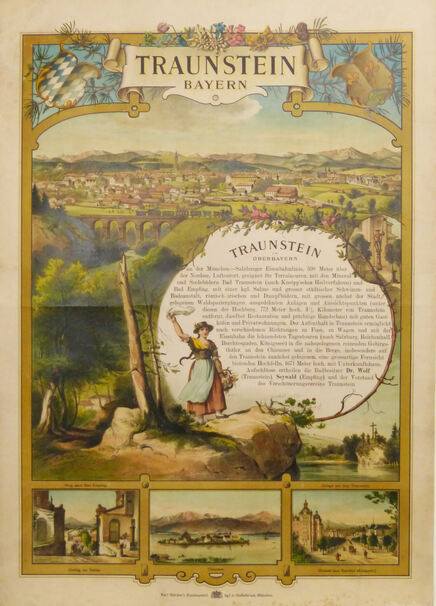

Ansichten über Traunstein

1375 verlieh der bayerische Herzog Friedrich Traunstein die Stadtrechte – Teil II

Johann Georg Friedrich Jacobi (1751 bis 1824), Kaufmann, Soldat, Zollbeamter, Verleger und Autor

Traunstein, eine hübsch gebaute Stadt am Traunflusse, mit einem neuen und alten Schlosse, unter 30 Grad 15 Minuten geographischer Länge und 47 Grad 52 Minuten geographischer Breite. Die Stadt ist im 13. Jahrhunderte aus dem alten Schlosse und der Veste entstanden, zählt mit ihrem Burgfrieden und den Orten Au, Haid und Saubern 340 Häuser und 2500 Seelen Einwohner. Das Landgericht, Rentamt, ein Hauptsalzamt, ein Forstamt, Mautamt und eine Post- und Brauverwaltung haben dahier ihre Sitze, und es ziehen 4 Hauptstrassen hier durch. Es ist auch dahier eine Spinn- und Strickschule(16) von mancherley gestrickten Waaren in gutem Betriebe und der Handel auf den hiesigen Märkten mit Hausleinwand, Flachs, Garn, Schaafwolle, Sämereien [Saatgut] und besonders mit einer ungeheuren Menge Zwiebeln ist bedeutend. Da in der Umgegend der Kleebau und die Stallfütterung eingeführt sind, so steht die Vieh- und Pferdezucht in einem fürtreflichen Stande.(17) Fast in allen umliegenden Orten werden hölzerne Uhren und andere kleine Holzwaaren gemacht.(18) […] Im Sudhause in der Au bey Traunstein wird in der Regel jede Woche auf einer anderen Pfanne gesotten. Man gewinnt bey einem wöchentlichen Sude über 2000 Centner reines Salz, und ein Jahr in das andere werden so bis 65 Salzsude gemacht. Diese Saline ernährt 1200 Menschen.(19)

Ortschaftenverzeichnis des Königreichs Bayern

Traunstein, städtische Verfassung, 3972 Einwohner (3912 Katholiken, 58 Protestanten, 2 Israeliten), 1211 Gebäude, 653 Wohngebäude, Versicherungssumme: 3 044 180 Mark, 125 Pferde, 425 Rindviecher, 610 Schafe, 35 Schweine, 28 Ziegen.

7 Orte:

1. Abstreit, Einöde, zur katholischen Pfarrei Haslach-Traunstein und katholischen Schule Traunstein 0,9 Kilometer, zur Post Traunstein 1,7 Kilometer, 8 Einwohner, 4 Gebäude, 2 Pferde, 10 Rindviecher.

2. Baumgarten, Einöde, zur katholischen Pfarrei Haslach-Traunstein und katholischen Schule Traunstein 1,4 Kilometer, zur Post Traunstein 2 Kilometer, 10 Einwohner, 4 Gebäude, 2 Pferde, 10 Rindviecher.

3. Empfing, Weiler, zur katholischen Pfarrei Haslach-Traunstein, zur katholischen Schule und zur Post Traunstein 1,5 Kilometer, 14 Einwohner, 14 Gebäude, 1 Pferd, 9 Rindviecher.

4. Gamm, Einöde, zur katholischen Pfarrei Haslach-Traunstein und katholischen Schule Traunstein 0,9 Kilometer, zur Post Traunstein 1,7 Kilometer, 1 Einwohner, 1 Gebäude.

5. Haid, Weiler, zur katholischen Pfarrei Haslach-Traunstein 1,5 Kilometer, zur katholischen Schule Traunstein 1,8 Kilometer, zur Post Traunstein 1,3 Kilometer, 193 Einwohner, 52 Gebäude, 5 Pferde, 48 Rindviecher.

6. Sparz, Einöde, zur katholischen Pfarrei Haslach-Traunstein und katholischen Schule Traunstein 0,9 Kilometer, zur Post Traunstein 1,3 Kilometer, 8 Einwohner, 8 Gebäude, 4 Pferde, 14 Rindviecher.

7. Traunstein, Stadt (mit Schloß), katholische Pfarrei, Dekanat Haslach-Traunstein, 2 katholische Schulen, Gewerbeschule, Kinderbewahranstalt, Filiale der Englischen Fräulein und der Barmherzigen Schwestern, Postund Bahnverwaltung, Telegraphenamt 0,8 Kilometer, 3738 Einwohner, 1128 Gebäude, 113 Pferde, 334 Rindviecher.(20)

Carl Ritter von Lama (1841 bis 1920), Buchhändler und Schriftsteller

Traunstein, 598 Meter, nach [Otto] Sendtner 1833 Pariser Fuß [324,84 mm = 59,435 m] über der Meeresfläche gelegen, ist seit dem Jahre 1876 eine unmittelbare Stadt (II. Klasse) und der Hauptort des bayerischen Chiemgaus. Der größte Theil der Stadt ist seit dem Brand von 1851 neu, hübsch und freundlich aufgebaut und besitzt mehrere ansehnliche Gebäude. Steub sagt in seinem »Bayer[ischen] Hochland«: Traunstein spricht für sich selbst. Es ist schöne – eine durch verschiedene Feuer geläuterte Schönheit.(21)

Traunstein liegt in geographischer Hinsicht unter 30° 15' östlicher Länge und 47° 52' nördlicher Breite, am linken Ufer der Traun (Druna, Truon, Truna). In Folge seiner hohen Lage ist es etwas rauh, die Sommerszeit kurz, der Winter lang, dagegen ist die Luft äußerst rein und kräftig.

Die Stadt zählt über 4500 Einwohner und ist der Sitz nachstehender Behörden und Stellen: Kgl. Bezirksgericht, Bezirksamt, Stadt- und Landgericht, Magistrat II. Klasse, Notariat, 6 Advokaten, Fluß- und Landbauamt, Rentamt, Salinen- Inspection, Landwehr-Bezirkscommando, Post- und Bahnverwaltung mit Telegraphenamt, Oberförsterei, kathol. Stadtpfarramt, Rectorat der kgl. Gewerbeschule (von 1878 ab mit 6 Klassen), Knaben- und Mädchenschule, kgl. Bezirksamt, 3 prakt. Ärzte, Apotheke, Bezirksthierarzt, Malzaufschlagsamt, 3 Gerichtsvollzieher etc. Traunstein ist seit dem Jahre 1860 eine Station der kgl. bayer. Süd-Ost-Staatseisenbahn (Linie München–Salzburg), ist von München 28 Poststunden und von Salzburg 9 Poststunden entfernt.

Die eigentliche Stadt ist von 3 Vororten, nämlich Au, Vorberg und Wiesen, umgeben und mit diesen durch 2 Straßen und mehrere hölzerne Treppen verbunden. Nach dem Traunufer führen 3 Brücken und ebensoviele Stege, nämlich: die Eisbrücke an der Straße nach Kammer, die Hallerbrücke an der Straße nach Salzburg und Waging, die Hofvulgo Haferl- oder Aubrücke an der Straße nach Siegsdorf, dann der Ettendorfer Steg nächst der Gasfabrik, der Sparzer Steg und der Steg über die kgl. Salinentriftwerke. […]

Traunstein hat circa 20 Gesellschaften und Vereine, welche theils der Geselligkeit, theils zur Belehrung dienen. Die älteste hievon ist die Schützengesellschaft, welche eine Fahne mit dem deutschen Reichswappen von Kaiser Carl Albert (1743) besitzt. Der Quartettverein existiert über 30 Jahre. Die Liedertafel besteht gegen 30 Jahre. Der landwirthschaftliche Verein mit einer Obstbau- und Viehzuchtstation, eine Feuerwehr mit ausgezeichneten Löschgeräthschaften, eine Section des deutschen und österreichischen Alpenvereins, Verschönerungsverein, Gewerbe-, Veteranen-, Turn- und Gesellenverein, 2 Zimmerstutzen-Schützengesellschaften etc. etc.

Daß die Bewohner Traunsteins heitere, freundliche und gemüthliche Menschen sind, das beweist nicht nur die große Anzahl der geselligen Vereine, sondern auch die vielen schönen Feste, welche stets alle zur Zufriedenheit der Teilnehmer ausfielen und ist daher das, was Noë in seinem »Bayerischen Seebuch« über das gesellschaftliche Leben und die Menschen in Traunstein sagt,(22) geradezu gänzlich unwahr, wie überhaupt sehr Vieles in seinen Schriften!(23)

Ludwig Thoma (1867 bis 1921), Schriftsteller

Klein und eng war es in Traunstein und von einer Gemütlichkeit, die einen jungen Mann verleiten konnte, hier sein Genüge zu finden und auf Kämpfe zu verzichten. Es ist altbayrische Art, sich im Winkel wohlzufühlen, und aus Freude an bescheidener Geselligkeit hat schon mancher, um den es schad war, Resignation geschöpft. In dem Landstädtchen schien es sich vornehmlich um Essen und Trinken zu handeln, und alle Tätigkeit war auf diesen Teil der Produktion und des Handels gerichtet. Am Hauptplatz stand ein Wirtshaus neben dem andern, Brauerei neben Brauerei, und wenn man von der Weinleite herabsah, wie es aus mächtigen Schlöten qualmte, wußte man, daß bloß Bier gesotten wurde.(24)

Thomas Bernhard (1931 bis 1989), österreichischer Schriftsteller

Eine Kleinstadt in den Bergen, am Chiemsee! rief er(25) aus, als handelte es sich um eine Katastrophe. […] Ich schaute aus dem Fenster und gewahrte eine völlig andere Welt, die der Kleinstadt, die ich noch nicht kannte. Ich kannte die Großstadt, und ich kannte das vollkommene Land, aber ich hatte noch nie eine Kleinstadt gesehen. Alles wickelte sich nach einem jahrhundertealten Gesetz ab. Alles nach dem Hinaufziehen und dem Herunterlassen der Rolläden der Geschäfte und nach dem Läuten der Kirchenglocken. Vom Fleischer roch es in der Schaumburgerstraße nach Fleisch, vom Bäcker nach Brot und von dem schräg gegenüberliegenden Sattlermeister Winter nach Häuten. […] Man sagte ja hier schon lange nicht mehr Grüß Gott, sondern Heil Hitler, und am Sonntag sah man in Traunstein nicht nur die betenden schwarzen, sondern auch die schreienden braunen Massen […].(26)

Luise Rinser (1911 bis 2002), Schriftstellerin

13. Dezember 1944: Wir gingen durch die halbe Stadt. Ich habe diese Stadt seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen. Es ist eine Kleinstadt, noch nicht bombardiert, aber trotzdem trist. Die Schaufenster sind leer, das Straßenpflaster schadhaft, die Häuser dunkel von Alter und Regen, überall reparaturbedürftig. Die Leute, denen wir begegnen, sind ebenfalls trist, gehetzt, mißlaunig. Sie schieben uns grob und hastig beiseite und gaffen uns neugierig und verächtlich an. Jemand fragt: »Sind das Polen oder Ukrainer oder was?« Eine mürrische Frau antwortet: »Ach was. Zuchthäusler sind's, Diebinnen halt oder sowas.« Wir tragen den Stempel L. G. T. [Landgerichts-Gefängnis Traunstein] auf unseren Jacken und Röcken.(27)

Maurice Early (1889 bis 1954), US-amerikanischer Journalist

Dies war einmal eine ruhige, kleine Stadt an den malerischen Vorbergen der bayerischen Alpen. Der Krieg und seine Folgen verwandelte sie in ein übervölkertes Irrenhaus hoffnungsloser Bewohner. In einer Stadt wie Traunstein arbeitet die amerikanische Militärregierung auf unterster Ebene bei der Errichtung eines neuen deutschen Regierungssystems. Vier Armee-Offiziere, unterstützt von etwa einem Dutzend Deutscher, haben sich in einem Hauptquartier eingerichtet, um die Verwaltung in der Stadt und einem sogenannten Landkreis zu überwachen. Ähnliche Einheiten arbeiten in jedem Kreis der US-Zone. Vor dem Krieg hatte dieser spezielle Landkreis eine Bevölkerungszahl von 65 000. Nun sind es 98 000. Zuerst kamen 15 000 deutsche Flüchtlinge, die aus den ausgebombten Städten im Norden geflohen waren. Traunstein hatte wenig Bombenschäden. Es gab einige Zerstörungen nahe den Eisenbahngleisen und dem Bahnhof. […]

Das ganze Durcheinander, dazu das schwere Problem des Nahrungs- und Benzinmangels, hat die einheimischen Bewohner der Stadt in Aufruhr versetzt. Der Bürgermeister und andere deutsche Verwaltungsbeamte konferierten während meines Besuchs mit dem amerikanischen Militärgouverneur. Der Bürgermeister räumte ein: »Die Leute hier haben vergessen, daß sie den Krieg verloren haben. Sie verlangen nach schnellerem Wiederaufbau und wollen Kleidung und Wohnungen. Sie klagen, daß sie im III. Reich besser gelebt hätten.« Etwa die Hälfte der Bevölkerung, sagte der Bürgermeister, sehe die Amerikaner als Befreier. Die Anhänger der Nazis betrachten uns als Sieger. Aber die allgemeine Meinung war, daß ein Chaos entstehen würde, wenn die amerikanische Hilfe ausbliebe.(28)

Imagebroschüre der Stadt Traunstein 2018

Die Stadt Traunstein liegt im Chiemgau am Fluss Traun. Traunstein ist Große Kreisstadt und Oberzentrum des gleichnamigen Landkreises im Regierungsbezirk Oberbayern. Einwohnerzahl mit Haupt- und Nebensitz: 21 819. Fläche des Stadtgebiets 48,5 Quadratkilometer. Höhenlage. 591 Meter über Normalnull. Weitere Zahlen, Daten und Fakten unter www.traunstein.de. […]

Traunstein liegt ca. 110 Kilometer östlich von München und circa 50 Kilometer von Salzburg entfernt im Chiemgau. Der Chiemsee und der Waginger See sind nicht weit entfernt und dem Titel »Stadt vor den Bergen« wird Traunstein mit der Nähe zu den Chiemgauer Alpen mehr als gerecht. Mit der nahegelegenen Autobahn A8 (München – Salzburg) und der direkten Zuganbindung von München und Salzburg ist Traunstein gut erreichbar.(29)

Franz Haselbeck

Anmerkungen

16) Dazu Kohlbrenner (wie Anm. 7, S. 56): »Zur Erwerbung eines Nebenverdienstes für die armen Salzärztleute in Traunstein hat die münchnerische Manufakturs-Kompagnie von Strickereywaaren eine spinn- und Strickschule allda angelegt, welche aber erst durch den jetzigen Salzmayr titl. [tituliert = betitelt] Hrn. Baron Wilhelm von Bechman [Pechmann] Unterstützung und Beförderung erhält, weil der Aerztleute Kinder sonst lieber dem Müßiggang nachhiengen.«

17) Auf »Feldbau, Getreide und Viehhandel« imGericht Traunstein und den Handel auf den Traunsteiner Märkten geht schon Kohlbrenner ausführlich ein (vgl. Anm. 7, S. 53-54).

18) Auch hierzu Kohlbrenner (wie Anm. 7, S. 54): »In den umliegenden Dorfschaften bey Traunstein werden auch die allda erfundenen hölzernen Uhren für die Dorfeinwohner gemacht. Unter anderem thut sich Johann Siglmayr von Müllen, ein Bauersmann, hervor: Er macht dergleichen hölzerne Uhren in die Bauernhäuser, so, daß sie in 3 bis 4 Orten im Kühe- und Pferdestall, in der Stube aussen am Hof (wie in den Kirchenthürmen) zugleich die Stunden zeigen und an der Dachglocke die Stunden schlagen; nur mangelt die Bestellung und Correspondenz.«

19) Jacobi, Johann: Neue systematische und allgemeine Erdbeschreibung für alle Stände, Bd. 3, Augsburg 1817, S. 260-264.

20) Königlich Bayerisches Statistisches Bureau (Hg): Vollständiges Ortschaften-Verzeichnis des Königreichs Bayern (mit einem alphabetischen Ortsregister, enthaltend die Bevölkerung nach dem Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1875), München 1877, Spalte 311.

21) Zitiert wird hier Steub, Ludwig: Das bayerische Hochland, München 1860, S. 278. Ludwig Steub (1812 bis 1888), deutscher Schriftsteller und Jurist, widmete sich vor allem der kulturgeschichtlichen Erschließung Altbayerns und Tirols.

22) Noë, Heinrich: Baierisches Seebuch. Naturansichten und Lebensbilder von den baierischen Hochlandseen, München 1865, S. 26-36. Der Verfasser bezieht sich hier wohl v. a. auf S. 31/32, wo es unter anderem heißt: »Wer das eigentliche Leben und Treiben einer Gegend, eines Städtchens kennen zu lernen trachtet, muß sich die Sache ohne Zweifel auch im Winter betrachten. […] So wird sich z. B. von der gränzenlosen Langeweile des öffentlichen Lebens in einem solchen Kleinstädtchen nur der einen wahren Begriff machen, welcher in dessen besuchtestem Gastzimmer einen November- oder Dezemberabend zuzubringen gezwungen ist.« Heinrich August Noë (1835 bis 1896), deutscher Roman- und Reiseschriftsteller

23) Lama, Carl von: Führer durch Traunstein, Salinenstadt und Curort in Oberbayern, mit Umgebung […], Augsburg 1877, S. 6-8; es folgt (bis S. 11) eine »Kurze Ortsgeschichte«. Carl (Karl) Ritter von Lama, Reichstagsabgeordneter 1893 bis 1903, Mitglied der bayerischen Kammer der Abgeordneten 1899 bis 1904, 1875 bis 1878 Vorsitzender der Albpenvereinssektion Traunstein, lebte um 1875 für einige Jahre in Traunstein und führte eine Buchhandlung. Sein gleichnamiger Sohn wurde 1875 hier geboren. Der »Führer durch Traunstein«, der neben der näheren Umgebung auch Reichenhall, Salzburg, Berchtesgaden und Nordtirol behandelt, ist (soweit derzeit bekannt) der erste Traunsteiner Reiseführer, verfasst »unter stetem Hinblick auf das Bedürfniss des Curgastes, Sommerfrischlers und Touristen«.

24) Thoma, Ludwig: Erinnerungen, München 1919 (zitiert nach Kasenbacher,Anton: Traunstein. Chronik einer Stadt in Wort und Bild, Grabenstätt 1986, S. 307-308). Ludwig Thoma lebte von 1890 bis 1893 in Traunstein. Seine Mutter führte hier den Gasthof zu Post. Thoma, der lange als der bayerische Schriftsteller par excellence galt (und vielen immer noch gilt), wird inzwischen aufgrund seiner antisemitischen und reaktionären Artikel im »Miesbacher Anzeiger« 1920/21 kritisch gesehen. Die »Ludwig-Thoma-Volksschule Traunstein« (so benannt 1985) wurde daher auf Wunsch der Schulfamilie 2024 in »Grundschule Traunstein« umbenannt.

25) Gemeint ist Johannes Freumbichler (1881 bis 1949), Schriftsteller, der Großvater von Bernhard.

26) Bernhard, Thomas: Ein Kind, Salzburg und Wien 1982, S. 95/96, 110, 125. Bernhard der seit den 1980-er Jahren international zu den bedeutendsten österreichischen und deutschsprachigen Autoren gerechnet wird, verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Traunstein und schildert diese Zeit romanhaft in einer Erzählung auf autobiografischem Hintergrund.

27) Rinser, Luise: Gefängnistagebuch, München 1946, S. 146-147. Luise Rinser wurde im Oktober 1944 wegen Wehrkraftzersetzung denunziert und in das Frauengefängnis Traunstein eingeliefert, wo sie sich freiwillig zur Arbeit »im Außendienst« in einer Semmelbröselfabrik meldete. Am 21. Dezember erhielt sie zunächst bis 7. Januar 1945 Hafturlaub und musste anschließend wohl nicht mehr in die Untersuchungshaft zurück. Ihre autobiographischen Schilderungen gelten inzwischen als in Teilen umstritten.

28) Early, Maurice: Prewar Reich Heaven Now Madhouse City [Vor dem Krieg eine Oase im Reich – jetzt ein Irrenhaus], in: Indianapolis Star, 1946. Maurice Early (1889 bis 1954) war ein hochangesehener, politischer Journalist und wurde 1968 in die »Indiana Journalism Hall of Fame« aufgenommen. Den Kommentar verfasste er nach einem Besuch Traunsteins zusammen mit einer Gruppe amerikanischer Zeitungsverleger und Journalisten. Er ist überliefert in den Akten der amerikanischen Militärregierung in Bayern, in: BayHStA, OMGBY, 10/78-2/4; vollständige deutsche Übersetzung siehe: Evers, Gerd, Ich habe doch nichts als meine Pflicht getan. Eine Dokumentation zur politischen Geschichte Traunsteins 1918 bis 1949, Ising 2008, S. 229.

29) Stadt Traunstein (Hg.): Willkommen in Traunstein, 2018.

Teil I in den Chiemgau-Blättern Nr. 20 vom 20. Mai 2025

21/2025