Ansichten über Traunstein

1375 verlieh der bayerische Herzog Friedrich Traunstein die Stadtrechte – Teil I

Traunstein feiert heuer ein besonderes Jubiläum. 650 Jahre ist es her, dass der bayerische Herzog Friedrich (mit dem ehrenden Beinamen »der Weise«) dem damals noch unmittelbar an der Grenze zum Fürsterzbistum Salzburg gelegenen Ort ein Stadtrecht verliehen hat. Die Urkunde vom 7. Januar 1375 wird bis heute im Stadtarchiv verwahrt. Sie steht im Zentrum einer Ausstellung, die noch bis 1. Juni in der Städtischen Galerie im Kulturforum Klosterkirche zu sehen ist: »Mit Fug und Recht – Traunstein im Wandel. Von den Stadtrechten 1375 bis zur Vereinslizenz der amerikanischen Militärregierung 1946.« Dabei werden bestimmte Themenfelder behandelt, die einen Blick auf und in die Geschichte Traunsteins werfen. Was macht eine Stadt aus, von welchen Werten und Normen wird sie geprägt, wie läuft das Leben – und Zusammenleben – ihrer Bewohner ab? Archivalien, Gemälde und Stiche, Fotografien und Zeugnisse der Alltagskultur veranschaulichen dabei den Wandel der Zeit, den Traunstein erfahren hat. Das dadurch entstehende Bild der Vergangenheit sollte im Idealfall zu einer Auseinandersetzung mit Fragestellungen anregen, die bis hinein in unsere Gegenwart von Belang sind.

Diesem Ziel dienen am Ende der sehenswerten Präsentation auch sogenannte »Sprechblasen« mit einer kurze Aussage, welche die Stadt Traunstein beschreibt, auf der Vorderseite, und der Nennung der Quelle auf der Rückseite. Der folgende Beitrag gibt die Texte aus fünf Jahrhunderten, denen diese insgesamt 15 Zitate entnommen wurden, ganz oder in einer längeren, auszugsweisen Passage wieder. Der originale Wortlaut und die zeitgenössische Orthographie wurden weitgehend beibehalten, während die Zeichensetzung zum besseren Verständnis den heute gültigen Regeln folgt. Notwendige Erklärungen wurden vom Verfasser in kurzen Anmerkungen (als Endnoten) oder direkt (in eckigen Klammern) beigefügt.

Die Sage vom Traunstein

Es war die Zeit, als man noch keine Geschichte schrieb. Da lebten an der Flußbiegung, wo heute das freundliche Traunstein liegt, gute und fromme Leute, die sich in ihren Nöten an die heilige Maria von Egg zu wenden gewohnt waren. Das war nicht nach des Teufels Sinn. Drum führte er die Leute oftmals in Versuchung. Sie folgten ihm aber nicht. Drob war der Teufel aufgebracht; er schädigte die Frommen, wie er nur konnte! Und trotzdem blieben sie reinen Herzens und einfältigen Sinnes. Da dachte der Teufel, sie zu vernichten. Er holte einen mächtigen Felsblock von weit her. Den wollte er in seiner Bosheit auf die Niederlassung stürzen, auf daß Mensch und Vieh elendiglich verkäme. Eine Jungfrau, ein unschuldig Kind, sah den Teufel mit dem Steine fliegen. Sie erkannte die Gefahr und rief zur heiligen Maria von Egg. Die Gottesmutter hatte Erbarmen und bat ihren Sohn, damit er ihren Verehrern beistehe. Darauf hob Gott warnend die Hand und der Teufel ließ den Stein an das Ufer der Traun fallen, dahin, wo heute der Traunstein liegt. Seit dieser Zeit hat der Ort den Namen Traunstein.

Und nicht allein, daß Gott die Niederlassung vor der Vernichtung bewahrt hatte, er belohnte sie auch für ihre Frömmigkeit und Treue. Er legte nämlich in den Stein, den der Teufel an das Ufer der Traun geworfen, eine zweifache Macht: Alle, die je an ihm gestanden, die je in Traunstein geweilt, zieht es mit magischer Kraft wieder dahin zurück –, alle, die mühselig und beladen zum Traunstein kommen, heitert er auf und heilt sie. So kommt es, daß zur Sommerszeit viele Hunderte von Menschen nach dem lieblichen Traunstein wollen, um Ruhe und Erholung zu finden von der Arbeit und der Hast der Großstadt. Ihre Hoffnung und ihr Vertrauen wird nicht getäuscht. Zufrieden und gestärkt an Körper und Geist kehren sie in die Heimat zurück. Nur eines bleibt ihnen: Die Sehnsucht nach dem idyllischen Städtchen, die Sehnsucht, die nur gestillt wird durch die alljährliche Wiederkehr nach den balsamischen Matten und tannenduftenden Wäldern, die Traunstein umsäumen.(1)

Ein Schreiben der Stadt an Herzog Maximilian

Bürgermeister und Rat führen darin aus, nach der Verstaatlichung des Salzhandels im Jahre 1587 wäre Traunstain, gleich vorm gebürg und an ainem wintrigem orth und gar auf der greniz gelegen, so mit khainem wasserstromb oder durchgehenden landtstrassen fürsechen. Daß auch allda ausser ettlich wenigen, so ir tägliche nahrung haben, gar ein verarmbte, schlechte, nottige burgerschafft, derenthalb solche auch umb das bis wenig jharn, seitemallen der salzhanndl aufgehebt, ein zeit hero gueterthails in abschlag und hinterstelligkhait ihres vermigens geratten. Und bei den benachtbarten, so vorher mit khaufmanßwharen, gethanen fürlechen und gehaltne porgschafften guete hilf, fürschub und beistanndt erzaigt, ja auch bisweillen ire söhne und töchter (welches nun nit mer beschieht) hieher verheyrath haben, gar in abschlag und unverthrauen khommen welches verursacht, das ainiches gwerb mer, ausser des blossen zäpfl oder wirtschafft, hie nit zu dreiben.(2)

In heute gebräuchlichem Deutsch zusammengefasst war Traunstein nun eine abseits gelegene Grenzstadt vor dem Gebirge, mit schlechtem Klima und einer verarmten Bürgerschaft, mit der ihre Nachbarn nichts mehr zu tun haben, geschweige denn, ihre Kinder dorthin verheiraten wollten, und wo man kein lohnendes Gewerbe – mit Ausnahme einer (Schank-)Wirtschaft – begründen konnte. Diese mehr als triste Lagebeschreibung der damaligen Stadtväter lässt sich unschwer als eine Anhäufung falscher oder höchstens halbwahrer, zweckpessimistischer Behauptungen entlarven. Jammern gehörte immer schon zum Handwerk, wenn man um eine Minderung der Steuerlast nachsuchte oder einen an sich berechtigten Antrag – hier den des Andreas Högner, sich 1615 als erster »Lebzelter« (Lebkuchenbäcker) überhaupt in der Stadt ansiedeln zu dürfen(3) – abwehren wollte.

Anton Wilhelm Ertl (1654 bis 1715), Jurist und Geograph

Traunstein. Ein hübsche Stadt in OberBayern / Bistthum Saltzburg / Rent-Amt München. Hat ein feines Schloß / auch ein Pfleggericht / worinn ein Schloß / zwey Adeliche Sitz / acht Hofmaerckt und viel Doerfer seyn. Es gibt allhier reiche Saltz-Quellen / und ist hier lustig zu wohnen. Ligt an dem Fluß Traun / welche dieselbe reichlich befeuchten thut.(4)

Franz Seraph von Kohlbrenner (1728 bis 1783), kurfürstlicher Hofkammerrat

Traunstein ist eine Stadt, wo ein baierisches Landgericht gleichen Namen führt, mit einem alten Schloß am Traunfluß. […] Diese Stadt ist mit schönen Häusern versehen, sie sind aber, wie gar viele in Salzburg zu sehen, anstatt der Dachziegel mit hölzernen Schindeln gedeckt. Die Aussicht der Stadt in die 4 Stund davon entlegenen Alpen ist einer der prächtigsten Gegenstände für einen Landschaftsmaler. Betreffend den Handel, Landesprodukte und Gewerbe hat diese Stadt eine vortrefliche Lage fürs Commercium. Es hat 4 chauffirte Hauptstrassen, nämlich: eine nach Reichenhall und Salzburg; eine über Altenmarkt nach Trostperg, Neuenoetting bis Landshut und Regensburg, item von Trostperg auf Burghausen, nach Braunau, Ried, Linz u. s. w.; eine nach Rosenheim bis Tölz und nach Schongau; eine über Altenmarkt nach München bis Landsberg etc., fast in gerade Linie; [dazu] eine gute Fuhrstraße über Deisendorf nach Salzburg und eben eine solche über Marquartstein nach Kössen, Kufstein, Botzen u. s.w. In Traunstein befindet sich ein zur Churf[ürst]l[ichen] hochlöblichen Hofkammer gehöriges Bräuhaus, in welchem weisses- oder Waitzenbier gebräuet wird, des Jahres in circa 223 Suden, jede zu 30 Faß, das Faß à 3 Eimer, 52 baierische Maaß,(5) wozu gebraucht werden zu jeder Sud 15 Münchner Schäffl Weitzenmalz und 26 [Pfund] Hopfen, in circa das ganze Jahr 60 Centner Hopfen und 3100 Schäffl Weitzen oder 3360 Schäffl Weitzenmalz, weil man im Sommer wegen der Wärme etwas mehr Malz und Hopfen zu nehmen pflegt. Das Merkwürdigste aber ist das Salzsudwerk in der nächst anliegenden Churf[ürst]l[ichen] Hofmark Au am Traunfluß und der Salzhandel allda, welcher diese Stadt sehr lebhaft macht.(6) […] Die Stadt Traunstein zählt samt der Vorstadt und den Salzarbeitern in der Au nicht viel über 2100 Seelen.(7)

Franz Sebastian Meidinger (1748 bis 1805), Jurist und Heimatforscher

Das vorzüglichste, so diese Stadt merkwürdig [= besonders] macht, ist das berühmte Salzsudwerk in der nahe gelegenen kurfürstlichen Hofmark Au. Die Leitung des Wassers dahin haben wir bey Reichenhall gehört. Maximilian I. brachte es mit Zuziehung Heinrich Vollmars[s], Mathematiker von Braunschweig,(8) zustande. Diese künstliche Leitung besteht […] in 7 Druckwerke[n], wo das herzuleitende und süße Quellwasser das Rad treibt, und den Salzbrunnen in bleienen Deichen über die Berge hinaufführt. Durch Sprengung der Felsen wurde eine neue Straße für das Salzgefährt von Reichenhall bis Traunstein neben den Brunnhäusern nahe der salzburgischen Gränzen angelegt. Es sind in Traunstein viele Salzpfannen unter den Namen Wilhelm, Ferdinand, Maximilian und Albrecht; anfänglich war eine 45 Schuhe lang und 50 Schuhe breit,(9) die sich aber nachher durch die Hitze um etliche Schuhe ausdehnten. Im Jahre 1618 am St. Oswaldtag [5. August] erschien das Salzbrunnenwasser zum erstenmal zu Traunstein, und deswegen wird zum Gedächtniße dessen am selbigen Tag alle Jahre ein Lobamt gehalten. Neben dieser kostbaren Herleitung legte man verschiedene Kanäle und Wasserwerke an, um das benöthigte Holz oder sogenannten Brennwit(10) mit leichter Mühe dahin zu bringen. Jährlich geschehen 60 bis 64 Salzsuden und durch jede erhält man 2000 Zentner reines und reiches Salz. In Traunstein nähren sich über 100 Familien oder bey 550 Seelen an Salzarbeitern und an Brennholz-Lieferanten über 600 Holzknechte und Meister.

[…] Das Schloß in der Stadt, die Veste genannt, so mit starkem Mauerwerk und tiefen Gräben umgeben, ist ein Beweis, daß Traunstein in den ersten Zeiten gestanden sey. Bey verschiedenen Nutztheilungen, so unter der Herzogen aus Baiern geschehen, koemmt Traunstein mit anderen Städten vor, und ist zu bedauern, daß verheerende Feuersbrünste die besten Papiere uns entrissen haben. Herzog Friedrich von Landshut hat die Stadt im Jahre 1375 mit mehreren Freyheiten begabt, höchst welchen mehrere Herzogen gefolget sind. Die Stadt liegt hart an dem Traunfluß und ist mit einer Vorstadt gezieret; hat übrigens einen eigenen Stadtmagistrat, neben der Pfarr- und anderen schönen Kirchen ein Kapuzinerkloster, von denen mir aber keine Merkwürdigkeiten [= Besonderheiten] zugekommen sind.(11)

Adrian von Riedl (1746 bis 1809), Topograph und Kartograph

Die Straße von Altenmarkt über Traunstein und Deißendorf bis an die Sala[ch] ist eigentlich jene Salzstraße, die von Reichenhall über die Sala[ ch], Deißendorf, Traunstein, Altenmarkt und Wasserburg nach München führt. […] Von Aiging zieht sich die Straße durch die Waldung nach dem Dörfchen Haid, das mit seinen 7 Häusern zur Stadt Traunstein gehört. Unterhalb Haid links liegt das auch zur Stadt gehörige Gesundheitsbad Empfing, dessen Wasser gegen Gliederreissen und Lähmung gut Wirkung machen soll; es wäre zu wünschen, daß dieses Wasser mehr untersucht und bekannter gemacht würde. Von Haid kommt man an das Baron Kernische Schlößchen Maienburg vorbey zur Stadt Traunstein, durch welche diese Straße führet; vor dem untern Thore fällt auch die Straße von Reichenhall und von Rosenheim in die Salzstraße ein.

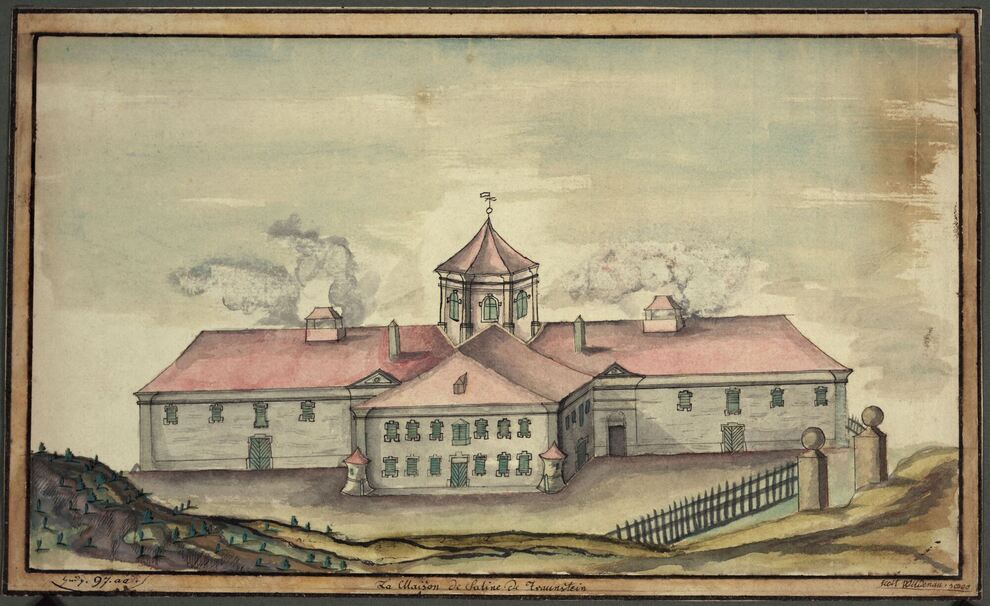

Die Churfürstliche Stadt Traunstein liegt an dem Fluße in der Nähe des tyrolischen Gebirges. Die Lage ist daher gesund, die Luft aber rauh. Vom Ursprunge dieser Stadt ist nichts bekannt. Ihren Namen mag sie von dem Flüßchen Traun erhalten haben. Häuser zählet sie 340, die mit Zahlen versehen sind. Die merkwürdigsten Gebäude sind: 1. Das Schloß; 2. Die vor 120 Jahren neu erbaute Pfarrkirche zum heiligen Oswald; 3. Das Schaumburger Schlößchen; 4. Die Churfürstlichen Salinen-Gebäude ausser der Stadt; 5. Das Churfürstliche Bräuhaus, wo weißes Bier gebräut wird; 6. Das bürgerliche Rathaus; 7. Das Kapuziner-Kloster, das ebenfalls ausserhalb der Stadt liegt. Die Stadt hat eine lange, etwas gegen den Traunfluß abhangende [Gasse], dann 2 Nebengassen und 2 Hauptthore, das Obere und Untere, nebst 2 Nebenthoren und eine Vorstadt hart an der Traun. Einwohner zählet Traunstein, die Churfürstliche Hofmark Au mitgerechnet, über 2200, die sich meistens von den bürgerlichen Gewerben, hauptsächlich aber von den Salinen nähren.

Traunstein ist Sitz des Churfürstlichen Landgerichts, Hauptsalzamts, Forst-, Vogt-, Kasten- und Bräuamts, dann der Gränzmauth und zugleich eine Poststation. Die Briefpost gehet alle Sonntage und Mittwoche von Salzburg nach München und alle Mondtage [sic] und Donnerstage von München nach Salzburg durch Traunstein. Der Churfürstliche Reichenhaller Salzamtsbothe aber fährt alle 14 Tage am Mondtage durch Traunstein nach München und 7 Tage darauf durch Traunstein wieder nach Reichenhall zurück.

Die Bürgerschaft steht unter einem Magistrate, der aus einem Kämmerer, etlichen Bürgermeistern,(12) einem Stadtschreiber und mehreren Rathsgliedern aus der Bürgerschaft besteht. Der Churfürstliche Landrichter und Salinen-Oberbeamte wohnen den Rathssitzungen bey. Märkte sind zu Traunstein den letzten Sonntag im Jäner, am Sonntag nach Ostern, den letzten Sonntag im August und den 2. Sonntag im November. Herzog Friederich, des Herzogs Stephan mit der Hafte zweyter Sohn und Kaiser Ludwig des Baiers Enkel, ertheilte um das Jahr 1375 dieser Stadt besondere Freyheiten, und aus dessen Urkunde ist so viel bekannt, daß die Stadt Traunstein vorher beynahe ganz eingeäschert seyn müsste. Herzog Maximilian, nachher Churfürst, versetzte die Stadt in einen blühenden Stand, indem er das Salzwasser von Reichenhall nach Traunstein durch künstliche Wassertriebwerke leiten ließ, […]. Vom Christmonathe des Jahres 1800 bis im März 1801 war Traunstein von den Franzosen besetzt. Die Brücke über die Traun, die 4 Joche hat und 250 baierische Schuhe [73 Meter] mißt, wird auf Unkosten der höchsten Landesherrschaft unterhalten.(13)

Friedrich Franz Joseph Graf von Spaur (1756 bis 1821), Salzburger Domherr

Erstaunen mußte ich, als ich in Reichenhall und Trauenstein das zahlreiche Heer Bayerischer Salzoffizianten erblickte, welche dem Salinenwesen gegen sehr fette Besoldung vorstehen. In beyden Orten leben wenigstens 20 solcher Ober-, Mittel- und Untersalzbeamten, deren kostspielige Unterhaltung den Ertrag dieser ergiebigen Fabrike[n] natürlich sehr vermindert. Bey dem Salzburgischen Salzkammergute in Hallein, das nebst dem weit beträchtlichern Sudwerke mit einem weitläufigen Bergwerke noch verbunden ist, besorgen Ein Pfleger, Ein Kassirer und Ein Salz-verwesamtsadministrator alle dahin gehörige, wichtige und vielumfassende Geschäfte gegen einen kaum 3000 Gulden übersteigenden jährlichen Gehalt. Jene 20 Bayerischen Salzofficianten aber verschlingen über die Hälfte des aus dem Salzhandel fließenden Gewinns, ob sie gleich dreymal weniger Mühe und Arbeit, als die Halleinischen Beamten, und doch meistens (unter 1000 Gulden hat keiner) 2 – 3000 Gulden Besoldung haben. […] Die Verminderung der übergroßen Menge von Salzbeamten, die Entfernung der Mißbräuche und Unterschleife beym Salzhandel und die Abschließung der Salzkontrakte mit Auswärtigen nach gleichförmigen Grundsätzen und nicht nach der Willkühr und dem Vortheile Einzelner wäre wahrlich (!) die allerklügste und vortheilhafteste Finanzspeculation, die für Bayern jemals ersonnen werden könnte. […] Selbst die Aufhebung der reichsten Bayerischen Klöster könnte den gesunkenen Finanzen nicht sicherer wieder aufhelfen, als jene bessere Ökonomie bey dem Salzhandel.

Soltest du je diese Gegenden noch besuchen, so rathe ich dir, auch von Reichenhall nach Traunstein zu reisen. Alle von ersterm Orte bis zur Insel [Inzell], in einer Strecke von etwa 3 ½ Stunden aufgeführten Wasserleitungen, Druckwerke und die zwischen unwirthbaren hohen Felsengebürgen fortgeführte Landstraße selbst haben das Ansehen Römischer Werke und das ächte Gepräge eines erhabenen, der Ewigkeit trotzenden Unternehmungsgeistes. Kaum hält man's für möglich, daß sie am Ende des 17ten Jahrhunderts einem Braunschweiger Mechaniker und einem Bayerischen Zimmermeister ihr Daseyn zu verdanken haben könnten!(14) […]

Das in Trauenstein zum Salzsieden nach Claisens Plan aufgeführte Gebäude ist in einem großen und schönen, zu einer solchen Absicht vielleicht zu prächtigen Styl erbaut. Dessen Mitte gleicht einer Rotanda, und in den beyden Flügeln sind viel Wärm- und eben so viele Sudpfannen angebracht, denen man, ohne im geringsten von Hitze oder Rauch belästigt zu werden, sich nähern kann. Überall herrscht die größte Reinlichkeit, Ordnung und Holzökonomie. Auch sah ich hier Torf, mit Holz vermengt, unter den Wärmepfannen brennen. Und da diese Torfgattung sehr schlecht war, in Salzburg aber für treflicher Torf nicht weit von der Hauptstadt gefunden wird, der ohne beträchtliche Kosten auf zurückfahrenden Schiffen nach Hallein gebracht werden könnte, so möchte wohl diese beträchtliche Holzersparung allerdings auch im Salzburgischen Nachahmung verdienen.(15)

Franz Haselbeck

Anmerkungen:

1) Diese Volkssage wurde am 17. Juli 1915 im »Unterhaltungs-Blatt zum Traunsteiner Wochenblatt« veröffentlicht, dem Vorläufer der heutigen »Chiemgau-Blätter«. Als Autor ist »Wilhelm vom Hochberg« angegeben. Wer sich hinter diesem Pseudonym verbirgt, ist bislang nicht bekannt.

2) Schreiben von Bürgermeister und Rat der Stadt Traunstein an den Herzog vom 4. April 1615, in Stadtarchiv Traunstein: A VII 37/4.

3) Siehe Rosenegger, Albert: Der Fall Andreas Högner. Aus einem Bürgerleben des 17. Jahrhunderts, in: Jahrbuch des Historischen Vereins für den Chiemgau zu Traunstein 6/1994, S. 35-53.

4) Ertl, Antonio Guilielmo (= Anton Wilhelm): Chur-Bayerischer Atlas, Nürnberg 1687, S. 188.

5) Umgerechnet demnach pro Sud 7825 Liter und jährlich 17 450 Hektoliter Weißbier gebraut.

6) Im Folgenden beschreibt Kohlbrenner ausführlich die Saline Au sowie die »Kunst bey dem Salzsieden«.

7) Kohlbrenner, Franz Seraph von: Materialien zur Geschichte des Vaterlandes, München 1782, S. 48-53. Der Verfasser wurde in der Traunstein benachbarten Salinenhofmark Au in einfachen Verhältnissen geboren. Er machte Karriere als Staatsbeamter und avancierte als Universalgelehrter zu einem Wegbereiter der Aufklärung in Bayern. In Traunstein sind eine Straße sowie eine Schule nach ihm benannt.

8) Tatsächlich handelt es sich um Tobias Volckmer (um 1550-1629), Mathematiker, Goldschmied, Kupferstecher und Geometer am herzoglichen Hof in München, der aus Braunschweig stammte und zusammen mit seinem gleichnamigen Sohn (1586-1659) an den vermessungstechnischen Vorbereitungsarbeiten für die Soleleitung von Reichenhall nach Traunstein beteiligt war.

9) Ein bayerischer Schuh = 29,18592 cm; die Abmessungen einer Sudpfanne betrugen somit circa 13 mal 14,6 Meter.

10) Wit = Wald, Holz.

11) Meidinger, Franz Sebastian: Historische Beschreibung verschiedener Städte und Märkte der kurfürstlich pfalzbaierischen Rentämter München, Burghausen, Landshut und Straubing, Landshut 1790, S. 134-137. Der Autor war ab 1775 Stadtgerichts-Prokurator (Anwalt) in Landshut. Das hier zitierte Werk erschien im Eigenverlag.

12) Ab der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts bekleideten vier gewählte Mitglieder des Inneren Rats im Wechsel jeweils für ein halbes Jahr (bzw. ein Quartal) das Amt des Bürgermeisters.

13) Riedl, Adrian von: Beschreibung der Chaussée von Altenmarkt über Traunstein und Deißendorf bis an die Sala [1803], in ders.: Reise-Atlas von Bajern oder Geographisch-geometrische Darstellung aller bairischen Haupt- und Landstrassen mit den daranliegenden Ortschaften und Gegenden, 5 Bd., München 1796-1805, S. 329-334.

14) Richtig wäre Anfang des 17. Jahrhunderts. Die Soleleitung (vgl. auch Anm. 8) wurde 1617-1619 gebaut. Der »bayerische Zimmermeister« vereint in einer Person Hofbaumeister Hanns Reiffenstuel (1548-1620) und dessen Sohn Simon (1574-1620).

15) Spaur, Friedrich von: Reise durch Oberdeutschland. In Briefen an einen vertrauten Freund, Bd. 1, Leipzig 1800, S. 388-392. Der in Mainz geborene Graf von Spaur spielte im Salzburger Kultur- und Geistesleben seiner Zeit eine wichtige Rolle. 1783 gründete er die erste Salzburger Freimaurerloge. Er war ein überzeugter Vertreter der katholischen Aufklärung. Als politischer Schriftsteller setzte er sich für Reformen in der Sozialpolitik und im Schulwesen, für den Ausbau von Leihbibliotheken oder für die Melioration von Grund und Boden ein.

Teil II in den Chiemgau-Blättern Nr- 21 vom 24. Mai 2025

20/2025