Als es noch Bildchen gab zum Kaffee …

… mischte Andre Hofers Feigenkaffeefirma aus Salzburg und Freilassing mit

»Mit der werbenden Ansichtskarte war das Sammelbild geboren«, wusste der Münchner Medienpädagoge Erich Wasem, der als erster seiner Zunft »Das Serienbild« systematisch erforschte. Es sei kein Zufall, schrieb er in seinem Buch, das 1987 bei Harenberg in Dortmund erschien und mit 200 farbigen Illustrationen glänzte, dass ausgerechnet Firmen von Nähr- und Genussmitteln ihren Produkten Werbegaben in Form von Sammelbildern beipackten; Unterhalt und Unterhaltung seien seit jeher eng verbunden.

Neben Gutscheinen, Wertscheinen und »Bilder-Scheinen« lagen entzückende lehrreiche Reklamebildchen Zigarettenschachteln oder Margarinepaketen, Schokolade-, Tee- oder Kaugummi-Packungen bei. Das waren Gratis-Gaben für die Kunden, die sich die Produzenten auf diese Weise bei Kauflaune zu halten trachteten. Dabei wurde der den meisten Menschen eingeborene, manche behaupten: vererbbare Sammeleifer geweckt und hochgehalten. Dabei waren die zu hortenden »Güter« nicht selten von geringem materiellen Wert – wie etwa Bierfilzl, Kronkorken und Orangeneinwickelpapiere.

Sammelbildchen: kunden- und kinderfreundlich

Die Bildchen hatten diesen Gegenständen eines voraus: Sie lieferten, wenn man so will, die ganze Welt umsonst in jedes Haus. Die freilich nicht immer künstlerisch hochwertig gestalteten kleinen bedruckten und farbenprächtig designten Papiere ließen sich in dazu eigens hergestellten, zuweilen sogar geschmackvollen, auf Anfrage gegen geringe Kosten zugesandten Alben kleben, die in mancher Familie teure Bücher zur belehrenden Unterhaltung ersetzten. Serienbild-Forscher Wasem hob die »bestechende Perfektion der lithographischen Drucktechnik« namentlich der Gründerzeit hervor, die noch heute selbst kritische Sammler in Erstaunen versetzt.

So stürzten sich einige von ihnen – und noch immer tun es gar nicht wenige – auf die attraktiven »Liebig-Bilder«, deren Siegeszug 1875 in Paris begann. Allein in Deutschland gab das sagenumwobene Fleischextrakt- Unternehmen im Zeitraum von 1872 bis 1941 nicht weniger als 6400 Bilder in gut 1100 Sechser-Serien heraus. Das bei Wasem zu findende Serienverzeichnis von 1908 führt die Vielfalt der von den Bildchen-Herstellern gewählten Themen und Wissensgebiete vor Augen, die in respektabler künstlerischer Qualität illustriert wurden – von »Automobile« über »Blumen« und »Pelzjäger« bis zum »Trinkwasser« und zur »Zeppilin«-Biographie. Kaum ein interessanter Gegenstand, der nicht auch schon Kinder im Grundschulalter zu interessieren vermochte, blieb da – ob bei Liebig und anderen deutschen Firmen wie Erdal, Stollwerck, Palmin, Knorr, Köllnflocken(*), Salem, Tengelmann, Sarotti und Sanella – außen vor. Die nicht nur kunden- sondern gleichermaßen kinderfreundlichen Sammelbildchen- Zugabenwaren bis zur Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht nur Bild-, sondern auch Bildungs-Träger und wurden in allen Bevölkerungsschichten begrüßt. Lernen machte Spaß. Fernsehen gab's noch nicht. Und Bücher wie auch Zeitungs-Abonnements kosteten Geld.

Folgerichtig hat das immer beliebter werdende Sammelgut aus Nahrungsund Genussmittelpackungen viel mit demokratisch geprägter Pädagogik zu tun. Liebig-Bildchen regten nicht nur die erwachsenen Käufer des nachweislich gesundheitsfördernden Rindfleisch-Extrakts an, sondern auch die Kinder, die sich bald in reger Sammel- und Tauschfreudigkeit des Sammelbildchens als Wissensvermittler zu bedienen wussten.

Liebig, mit Hauptsitz in London und Handelsbeziehungen bis Uruguay, strich mit Sammelbildchen ungeahnte Werbeerfolge ein. Also nahmen sich andere Handelshäuser Liebig bald zum Vorbild. Auf den Zug der angestrebten anhaltenden, über Generationen hinweg stabilen Käufer-Firmen-Bindung stiegen eigenartiger Weise vor allem Kaffee-Hersteller auf. In Deutschland waren das zum Beispiel Werner Breuer-Kaffee- Zusätze, Köln, Kaiser-Otto-Kaffee der Firma Hauswaldt, Magdeburg- Neustadt – hiervon stammten die hochwertigen »Kaufmannsbilder«-Serien, die nicht etwa einem Produkt beilagen, sondern Gaben bestimmter Ladeninhaber an ihre treue Kundschaft waren – die Firmen von Heinrich Franck Söhne, Ludwigsburg oder Kaffee Import J. J. Darboven, Hamburg. Hinzukommt in Süddeutschland: Andre Hofer aus Salzburg und Oberbayern. Seine Spezialität: Feigenkaffee-Extrakt.

Bohnenkaffee-Zugaben gestern - und heute?

Heute sind Kaffeepackung-Zugaben wie Feigenkaffee völlig aus der Mode gekommen. Was Feigenkaffee eigentlich war? Benjamin Redl aus Schrems weiß, dass er früher als Beimischung zum Bohnenkaffee angeboten und gern genommen wurde. Er sollte einen fruchtigen und volleren Geschmack erhalten. »Gegen Ende des 19. Jahrhunderts … war Feigenkaffee eine echte und vor allem leistbare Alternative.« Die Feigen wurden getrocknet, mit Salzlösung schmiegsam gemacht, gereinigt, geröstet, gekühlt und zu Pulver gemahlen. Der verpackte Feigenkaffee konnte dann »je nach Belieben mit herkömmlichem Kaffee gemischt und aufgegossen werden«.

Diese Kaffee-Mischung ist, so behaupteten und bewiesen die Feigenkaffee-Hersteller, genussreicher und bekömmlicher. So wie heute auf ähnliche, aber raffiniertere Weise die noch immer viel geliebte »braune Bohne« veredelt oder besser verdaulich gemacht wird: durch fermentierten Kombucha-Pilz mit Eiswürfeln, Kühlschrank-frisches Tonic Water, creamy Kondensmilchschaum mit Eigelb (aus Vietnam), Rote Bete- und vor allem durch Maca- Pulver, das im Ruf steht, die Leistung (auch die sexuelle) ebenso zu steigern wie die Konzentration und den Hormonhaushalt auszugleichen. Ob das alles leere Versprechen sind? Probieren geht, wie immer, auch hier übers Studieren.

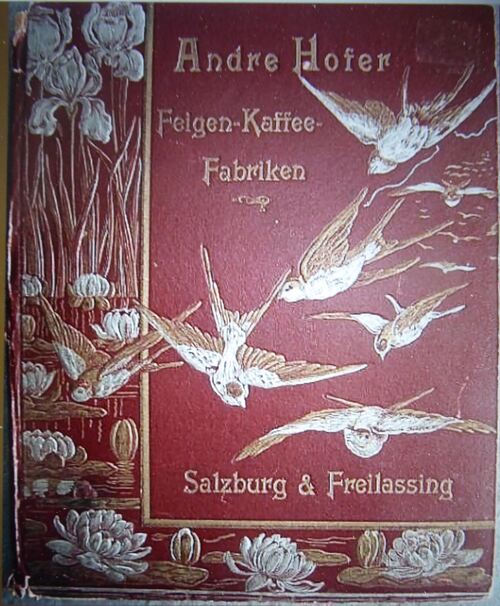

Andre Hofers Reklame-Beipackungen

»Klebt die schönen Bilder in ein Heft! Dadurch bekommt ihr eine sehr schöne Sammlung, über die sich auch euer Lehrer freuen wird. Ihr bekommt diese Bilder sehr schnell, wenn ihr aus den Tyroler Kanzler-Feigenkaffee-Umschlägen das Wort ›Tyroler Kanzler‹ ausschneidet, auf eine Postkarte aufklebt und diese an uns einsendet. Für zwei Ausschnitte gibt es vier Bilder.« Unterschrift: »Andre Hofer A.-G., Freilassing (Obb.)«.

So las das Kind auf der Rückseite eines seiner gesammelten Bildchen, das einen »Pillendreher« zeigte und die Seriennummer 9 trug (der Pillendreher ist links unten am Werk). Aus wie vielen Teilen die ganze naturkundliche Serie bestand, lässt sich von dem, der nur weniger Bildchen per Zufall habhaft wurde, nicht beantworten. Klar ist aber, dass sie von einer Kaffee-Firma – der einzigen aus dem süddeutschen Raum – stammen, die nicht in erster Linie fürKinder, sondern für Erwachsene produzierte. Doch hatten auch Kinder etwas von dem, was ihr Gründer, der gebürtige Salzburger Andre Hofer, herstellte: Feigenkaffee-Extrakt. Feigenkaffee war auch bei Kleinen beliebt. Die Großen zogen den Extrakt aus fiskalischen und geschmacklichen Gründen vor: Er verfeinerte den Bohnenkaffee, war aber zugleich preisgünstig und diente außerdem der Gesundheit.

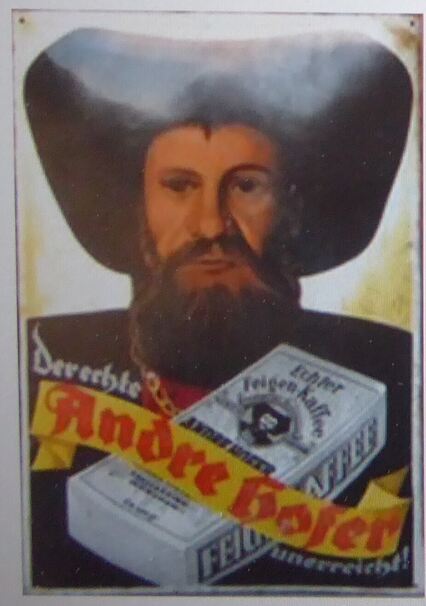

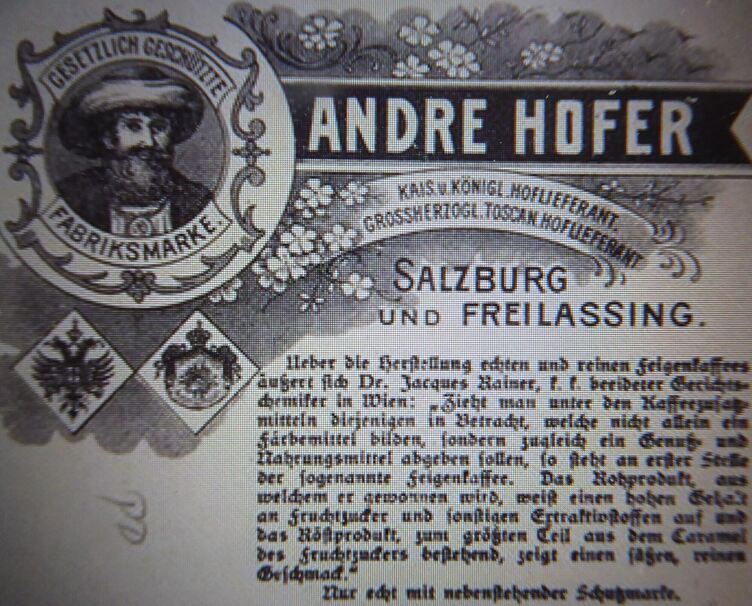

Die »sprichwörtliche Sparsamkeit der deutschen Hausfrau«würde, so steht es auf einer Hofer-Werbekarte, »das Kaffee-Gewürz von Andre Hofer, k. u. k. österr. u. großherzogl. toscan. Hoflieferant / Salzburg und Freilassing mit Freuden begrüßen«. Auf einer ähnlich gestalteten Reklamekarte wurde geraten, »dem gemahlenen Bohnen=Kaffee ein kleines Quantum Andre Hofers Echten Feigen=Kaffee zuzusetzen«. Wodurch der Kaffee »die allgemein gewünschte klare, goldbraune Farbe, aromatischen Wohlgeschmack und Nährkraft« erhielte. Nicht verzichtet wurde auf Hinweise wie »Andre Hofers Feigen Kaffee ist in den meisten Colonial-Waaren-Handlungen vorräthig ...« und … »jedoch nur echt, wenn in Paquets mit der Schutzmarke (Andreas Hofer Kopf) und der vollen Firma …«.

Andreas Hofers Kopf mit breitkrempigen Trachtenhut fand man auf vielen Werbeträgern der Firma Andre Hofer, so etwa auf E-Mail- und Blechschildern und gezähnten Werbemarken, auf Rechnungsformularen und natürlich auf Geschäftsbriefen aus Salzburg oder Freilassing, dem Hauptsitz der Firma des Andre Hofer.

Auf den Tiroler Freiheitskämpfer und Helden der deutschen Freiheitskriege 1807 bis 1815 legte der namensgleiche Firmeninhaber größten Wert. Das Andreas-Hofer-Porträt, das der Firmengründer Andre Hofer benutzte, sieht gelegentlich einem Fürsten aus einem Emirat ähnlicher als dem Gastwirt aus dem Passeier. NB: Ein Sammelbildchen der Hamburger »Cigarettenfabrik Kyrazi« aus derselben Zeit – um 1920 – weist dagegen ein dem Original entschieden näher kommendes Konterfei des tapferen Tirolers auf.

Von der »Specerey« am Platzl zur Kaffee-Firma

Hofers Kaffee-Extrakt-Firma geht auf das Jahr 1759 zurück. Ihr Gründer war Handelsangestellter in Salzburg, wo er eine »Specerey« am Platzl ersteigerte, die er unter seinem Namen laufen ließ. Nach seinem Tod 1807 machte die französische Besatzungsmacht aus dem Namen Hofer einen »Hoffer«, um so nicht direkt an den verhassten Freiheitskämpfer zu erinnern. Mit Feigenkaffee handelte dann Hofers Nachfolger Franz Zeller, der 1847 zu seinem von Hofer übernommenen Haus ein weiteres erworben hatte. Dessen Namensgleichheit mit dem verehrten Tiroler Helden nützte Zeller, pfiffig wie er war, aus und ließ fortan nicht mehr von dem gut eingeführten Firmen-Logo mit dem – wie immer gestalteten – Andreas- Hofer-Kopf. Übrigens machte Erich Wasem, dem die Firmenhistorie wohl unbekannt war, aus dem »e« des »Andre« ein »é«. Der »Andre« des Feigenkaffeefabrikanten ist aber als Kurzform von »Andreas« zu verstehen.

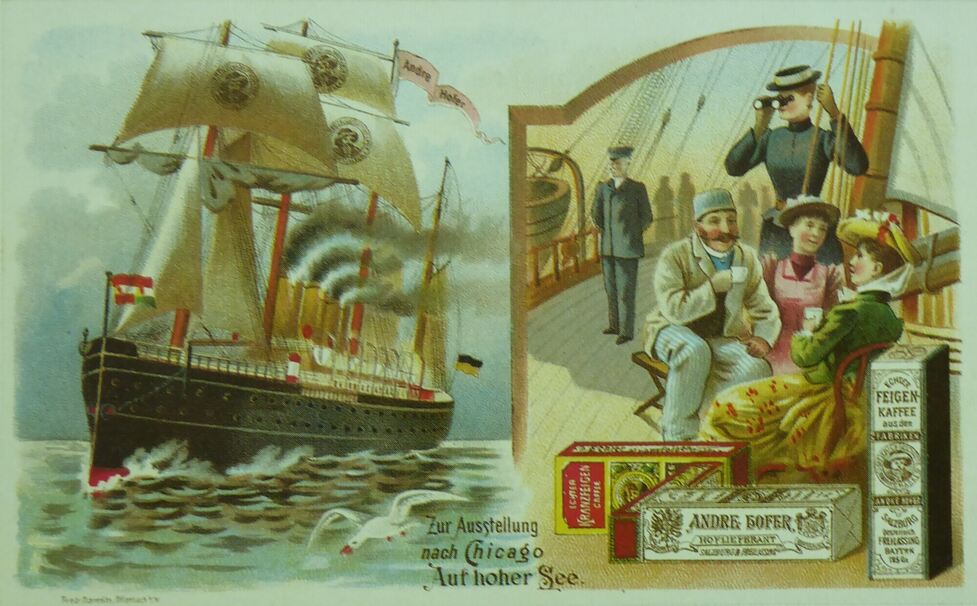

Nach Linz und Wien expandierte Franz Zeller 1883 von Salzburg ins nahe bayerische Freilassing. Auch in München versuchte er Fuß zu fassen. Nach Nürnberg, Düsseldorf, Stuttgart und Berlin expandierte er. An München erinnert eine der elegantesten Werbekarten, selbstverständlich nicht ohne die Hofer'schen Produkte gut sichtbar in den Vordergrund rücken zu lassen. Seit 1914 firmierte das Unternehmen unter »Vereinigte Feigen-Kaffee-Fabriken Ludwig Zeller & Co.«. Vor dem Zweiten Weltkrieg hieß sie vor ihrer Liquidierung »Andre Hofer Oberlindober Vereinigte Alpenländische Feigenkaffeefabriken GmbH«. Als solche waren diese in Freilassing bis in die 1960er Jahre im Schwange.

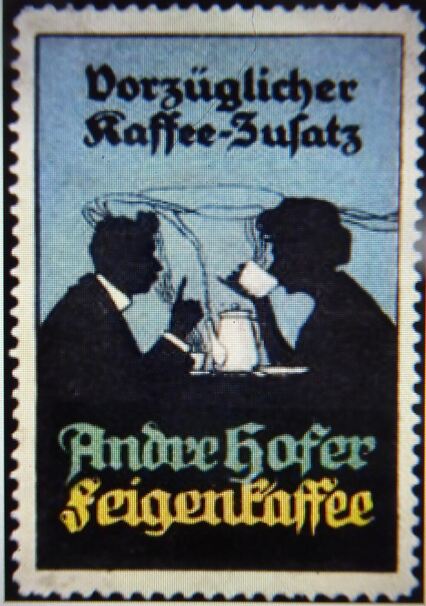

So manches in Andre-Hofer-Bildchen vernarrte Kind mochte das Ende der Feigenkaffee-Firma bedauert, wenn nicht gar beweint haben. Da und dort mochte noch eines der mit Mühe zusammengetragenen oder unter großer Anstrengung eingetauschten Bildchen fehlen – und nun? So manches schöne Sammelbilder-Album, das oft auch aus Zeitungen ausgeschnittene oder in Kaffeegeschäften verteilte Reklamemarken enthielt, weist bis heute Leerstellen auf. Es ist deshalb nicht weniger wert. Vollständigkeit aber ist nun einmal jedes (erwachsenen) Sammlers Anliegen. Diese wirklichkeitsnahe München-Ansicht auf einer Werbekarte macht auf Hofers Fabriken in Salzburg und Freilassing aufmerksam. Das intime Motiv dieser Werbeklebemarke (um 1920) lässt den Duft von Hofers »vorzüglichem Kaffeezusatz« in die Nase des Betrachters steigen.

Dr. Hans Gärtner

(*) »Blütenzarte Köllnflocken«

Ein »wichtiger Mann« in ihrem »Kinderleseleben« war Peter Kölln. So erzählt die Schriftstellerin und TV-Lese-Erzieherin Elke Heidenreich in ihrem 2021 erschienenen Buch »Hier geh's lang!«. Kölln hatte »1820 in Elmshorn ein Haferflockenimperium gegründet«. Ab 1937 produzierte er eine gesunde und kostengünstige Kindernahrung. 1943 geboren, verspeiste Klein-Elke die »blütenzarten Köllnflocken mit Milch, Zucker und Kakao« zum Frühstück. Sie war begeistert – schon, um möglichst oft und möglichst viele »Roswitha-Sammelbildchen « zu bekommen, die jeder Packung gratis beilagen. Ein Album zum Einkleben der Bildchen war der Sammlerin aus armem Hause versagt. Eine Zigarrenkiste von Onkel Hans tat's auch. Jahrzehnte später fand sich ein Album voller Bildchen und dem Namen der Zeichnerin und Texterin der Bildchen-Geschichten auf einem Flohmarkt: Roswitha Bitterlich. Die Dame ging als erste Autorin in Elke Heidenreichs Leseleben ein.

24/2022