Als der Unternberg zum beliebten Skizirkus wurde

Max Kriegenhofer und Heinrich Mayer setzten die Idee im Wintersport um

Es war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg: Deutschland kam wirtschaftlich wieder auf die Füße, die Schlote rauchten im Ruhrgebiet und Menschen kamen vermehrt in Arbeit und Brot. Die Kaufkraft stieg und man konnte sich endlich wieder einiges leisten. Und am Horizont machte sich bereits das Wirtschaftswunder der jungen Bundesrepublik bemerkbar. Kurzum: es ging wieder aufwärts. Von der stetigen Aufwärtsentwicklung profitierte auch der Tourismus, der damals noch mehr unter dem Begriff »Fremdenverkehr« geläufig war. Dafür aber nicht weniger umworben wie heute, wenn es um die Gunst des zahlenden Urlaubsgastes ging. So begann im bayerischen Alpenraum ein touristisches Wettrüsten in Sachen Attraktivitätssteigerung. Mit dem Bau der Rauschbergbahn 1952/53 gelang es den Ruhpoldingern zumindest schon mal, sich ein gutes Stück des Kuchens abzuschneiden und Gäste- und Übernachtungszahlen zu erhöhen.

Max und Heini als Protagonisten

Dem nicht genug. Mit dem innovativen Gedanken, ihren Heimatort zu einem führenden Wintersportort im alpinen Bereich auszubauen, spielten zu der Zeit zwei ortsansässige Unternehmer eine gewichtige Rolle. Sie sollten schließlich zu unvergessenen Protagonisten werden: Max Kriegenhofer (Kriagei), Chef eines Autohauses mit Tankstelle und Busreisefirma, sowie der Fuhrunternehmer Heinrich (Heini) Mayer, der aus der bekannten Mayer-Bau-Familie stammte. Beide trieben trotz anfänglicher Widerstände ihr Vorhaben konsequent voran, den 1450 Meter hohen Unternberg mit seinen sanften Hängen als gut erreichbares Skizentrum zu erschließen.

Ihr erstes Projekt, der Doppelschlepplift in Bärngschwendt, ging 1962 in Betrieb. Im selben Jahr wurden von der Gemeinde die Riesentorlauf- sowie die Unternberg-Rennstrecke gebaut und verbessert, als Voraussetzung für die Deutschen Meisterschaften 1963 in den Bereichen Nordisch und Alpin. Es war ein Novum, dass sie erstmals an ein und denselben Veranstaltungsort vergeben wurden. Ein Indiz dafür, dass Ruhpolding hohe Wertschätzung bei den Verbänden genoss. Die Alpin-Strecken führten direkt am Berggasthaus Weingarten vorbei über das steile Klausmeister-Mohd hinunter zum Ziel.

Tüpferlfahrer aus MÜ und AÖ waren Frühaufsteher

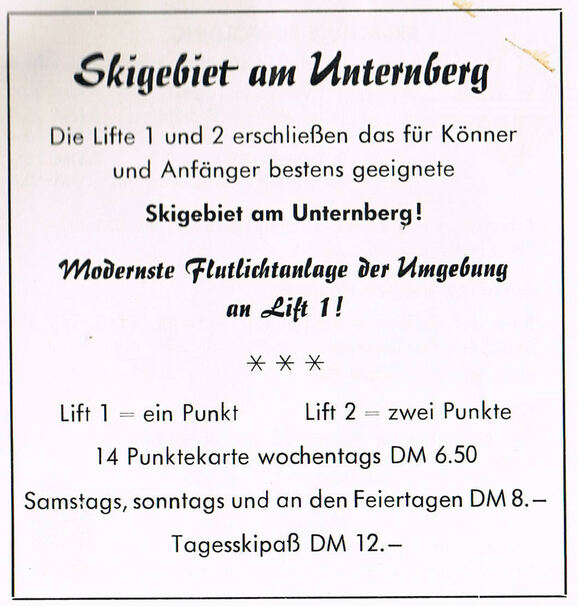

Herüben, in Bärngschwendt, zeigte es sich aber bald, dass die knapp 800 Meter lange Aufstiegshilfe dem einsetzenden Ansturm der Brettlfans aus nah und fern nicht mehr gewachsen war, vor allem an den Wochenenden. Da sorgten auch die abseits liegenden Babylifte nur bedingt für Entlastung. Den Großteil der Skienthusiasten stellten damals, neben Wintergästen und Einheimischen, zweifelsohne die »Tüpferlfahrer« aus den Landkreisen Altötting, Mühldorf, aber auch aus Wasserburg, Erding und sogar Landshut; unentwegte Frühaufsteher, die schon auf der Matte standen, bevor die Lifte in Betrieb gingen.Und – ökologisch vorbildlich – nahmen viele dankend die Shuttle-Angebote der Busunternehmen an, die ihrerseits eine willkommene Winter-Einnahmequelle generieren konnten. Vierzig Busse an den Wochenenden waren keine Seltenheit. Hinzu kam, dass die Traunsteiner den Unternberg gerne frequentierten, zumal die Anfahrt per Zug recht praktisch war.

So gingen Max und Heini, die unentwegten »Macher des Unternbergs« daran, den längst geplanten Gipfellift in Angriff zu nehmen, der 1965 gebaut und bereits im Winter 1966 die Brettlfans in luftige Höhe schaufelte. Allerdings stellte sich bald heraus, dass der Doppelschlepper in dem steilen Gelände selbst den geübten Könnern einiges Stehvermögen abverlangte, vor allem bei Schneemangel und ausgefahrener Liftspur, so dass es oftmals zu Stürzen und – trotz der seitlich montierten Auffangtafeln – zu manchen Verletzungen führte. Für die Betroffenen war das sicher kein Vergnügen.

Bequeme Doppelsesselbahn

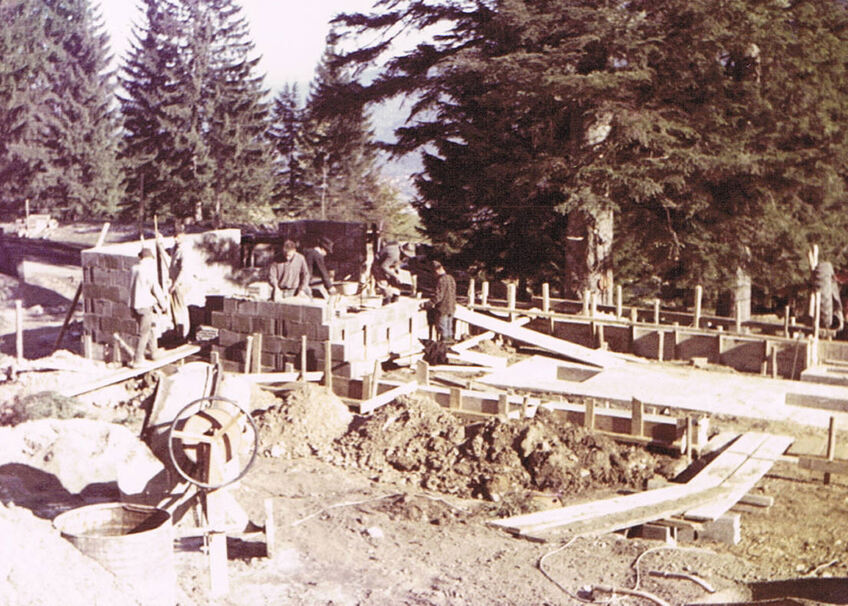

Also forcierte man die bequemere Variante durch den Bau der Doppelsesselbahn, im Fachjargon »Seilschwebebahn« genannt, hinauf zum Unternbergkopf mit herrlichem Ausblick auf Sonntagshorn und Reiffelberge. Die Förderleistung auf der bestehenden Trasse konnte dadurch von 540 auf 720 Personen je Stunde erhöht werden. Dies war Anfang der siebziger Jahre, als sich wieder verstärkte Bautätigkeit an den Nordhängen breitmachte. Der herausfordernde Doppelschlepper wurde abmontiert und die neue Sesselbahn in Rekordzeit errichtet, die am 1. Januar 1972 offiziell in Betrieb ging. Schaulustige werden sich noch an die spektakuläre Stützenmontage mittels Hubschraubereinsatz erinnern. Zur selben Zeit entstand auch der sogenannte Kegellift, parallel rechts vom Doppelschlepper I, auf dessen Piste sich die rasanten Torlauf-Amateure bei allen möglichen Vereins- und Betriebsrennen austoben konnten. Durch die Fertigstellung der Unternbergstraße erfolgte die Anbindung an die Talstation der Bahn, und Parkplätze waren dort sowie unten am Lift I ausreichend vorhanden. Als auch noch die Flutlichtanlage für abendliches Wedel-Vergnügen sorgte und das Bärnstüberl, der »Eisei« oder die Raffner-Alm zum Einkehrschwung lockten, wähnten sich die Freizeitsportler im siebten Ski-Himmel. Spätestens von da an sprach man vom Skizirkus am Unternberg, der eine beliebte Alternative für alle geworden war, denen die Roßgasse am Rauschberg zu schwer oder zu gefährlich, andererseits die Kienbergabfahrt zu langweilig erschien.

Rennstrecken international FIS-homologiert

1971 wurden die Rennstrecken am Unternberg von der FIS homologiert, das heißt in die erlauchte Liste der »International Ski and Snowboard Federation« aufgenommen, ein Privileg, das einem alpinen Ritterschlag gleichkam und den Weg freimachte für Europacup-, Weltcup- und WM-Rennen. Sie bestanden ihre Feuertaufe ein Jahr darauf während der Deutschen Meisterschaften. Ein weiteres Großereignis, der geplante FIS-Damen-Weltcup 1983, fiel leider dem Schneemangel zum Opfer.

Unterdessen ging die Expansion noch weiter. Zwangsläufig, könnte man aus heutiger Sicht sagen. Denn schon vor fünfzig Jahren spielte der Winter nicht immer positiv in die Karten der Betreiber. Vor allem, wenn ausgerechnet um die Weihnachtszeit mit dem größten Gästeaufkommen nicht nur der Schnee schmolz, sondern mit ihm auch sicher eingeplante Einnahmequellen. Das zehrte an den Nerven. Derweilen erzählte man sich Scherzes halber im Ort hinter vorgehaltener Hand, Max und Heini hätten Genickstarre, weil sie permanent zum Himmel schauten in der Erwartung, wann denn endlich der nächste Schnee kommt. So setzte man die Hoffnung auf die Schneesicherheit in der Gipfelregion und baute den knapp vierhundert Meter langen Südhanglift in Richtung Seehaus, der 1976 nach langem Hin und Her in Betrieb ging. Gegen die Erschließung hatte sich nämlich das Forstamt mehrfach gewehrt, da man eine massive Beeinträchtigung der damals noch durchgeführten Rotwild-Schaufütterung befürchtete. Sie zog jährlich immerhin bis zu 20 000 Besucher aus ganz Deutschland an. Letztlich gab die Forstbehörde dann doch grünes Licht und so konnte man den Wintersportlern ein weiteres Zuckerl auf der Sonnenseite bieten.

Veränderungen in der Neuzeit

Inzwischen (1979) war der langjährige Partner und Mitinitiator Heini Mayer aus dem operativen Geschäft ausgestiegen. Er kehrte Ruhpolding den Rücken und verlegte seinen Lebensmittelpunkt nach Kanada, wo er 2017 starb.

Bis zum Frühjahr 2002 zeichnete nun die Familie Kriegenhofer allein verantwortlich für den Skizirkus. Gestiegene Kosten für den laufenden Betrieb, maschinelle Beschneiung, die Übermacht der Skigebiete in Österreich und Südtirol und die zunehmend unsicheren Schneeverhältnisse mit Wärmeeinbrüchen veranlassten die bisherigen Besitzer, an die Gemeinde zu verkaufen. Schließlich sollte schon aus touristischer Sicht die Möglichkeit erhalten bleiben, am Unternberg adäquaten Wintersport zu betreiben. In den Folgejahren gelang es mehr oder weniger mühsam, dieses Angebot am Leben zu erhalten. Umso erfreulicher, dass mittlerweile die »meine Bergwelt GmbH« als Eigentümer den Betrieb übernommen hat, mit Augenmaß investiert, um den Unternberg wieder zu einem attraktiven Ausflugsziel und Freizeitberg für jede Jahreszeit zu machen. Ganz im Sinne der beiden Protagonisten Max und Heini, mit denen vor über sechzig Jahren alles begann.

Ludwig Schick

7/2025