Als das Segelfliegen im Chiemgau wieder erlaubt wurde

Schauplätze des Wiederbeginns nach dem 2. Weltkrieg: Unterwössen, Traunstein, Traunreut und Altenmarkt

Im Jahr 1951 hoben die Siegermächte in Deutschland das Verbot auf, Segelflugzeuge zu besitzen oder zu bauen. Auf diese Nachricht haben Flugbegeisterte in ganz Deutschland gewartet und ihre Gleitflugzeuge aus den Verstecken geholt, in welche sie die Fluggeräte spätestens gegen Ende der Naziherrschaft gebracht hatten. Auch im Chiemgau gab es Idealisten, welche den Neustart nach dem Krieg kaum erwarten konnten. Erste Flugtage nach dem Zusammenbruch des Naziregimes fanden 1952 auf der Dietlwiese im Gemeindebereich Altenmarkt statt. Aber auch in Traunreut, Traunstein und vor allem in Unterwössen fanden sich Menschen, die ihr Hobby nach dem kriegsbedingten Verbot zu neuem Leben erweckten. In diesem Beitrag begeben wir uns auf die Spuren der Pioniere, die nach Ende derNaziherrschaft mit oft einfachsten Mitteln den Segelflugsport in unserer Region aus dem Dornröschenschlaf erweckten. Beginnen wir den kleinen Streifzug im Süden des Landkreises, in Unterwössen, dem »Nabel der Welt« für die Segelflieger. Der Aufbau des Segelfluggeländes und der Deutschen Alpensegelflugschule (DASSU) ist untrennbar mit dem Namen eines Mannes verbunden: Georg Kantz. Der 1908 in Hessen geborene Segelflugpionier kam über das Skifahren und Bergsteigen zur Fliegerei und ist einer der Gründerväter der DASSU, wie es deren früherer Vorsitzende, Georg Meirer, einmal formulierte. Mit »rustikalen Lösungen gelang es ihm damals, die Unterwössner Bauern zu gewinnen und damit die Segelfliegerei in Unterwössen zu starten,« schrieb Meirer.

Dem Chiemseewind auf die Spur gekommen

Kantz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg Ausbildungsleiter für Segelflug im Deutschen Aero-Club (DAEC). Gründer und Vorsitzender in Unterwössen war Dieter Meirer, ein ehemaliger Luftwaffenoffizier. Mit einfachen Mitteln, nämlich mit Reklame-Luftballons, hatten er und sein Freund Hans Schröck den Chiemsee-Wind aufgespürt. Das ist eine Luftströmung, die sich tagsüber vom Chiemsee kommend Richtung Berge bewegt und in Unterwössen auf die Gscheuerwand trifft. So entsteht dort ein ideales Aufwindfeld für Segelflug.

Dieter Meirer arrangierte im Sommer 1952 die ersten Flugversuche in Unterwössen, Kantz wurde als verantwortlicher Flugleiter eingesetzt. In seinen Lebenserinnerungen schreibt Kantz über diese ersten Flugversuche: »Als erster startete Franz Braun aus München, ihm folgten Sepp Betz aus Landshut und am nächsten Tag Gerd Müller mit einer ›Milan‹, einem Flugzeug mit geringster Sinkgeschwindigkeit.« Kantz berichtet, man habe die Maschine aus dem Deutschen Museum geholt, wo sie bereits ihre letzte Ruhestätte gefunden hatte.

Die Erprobungsflüge wurden fortgesetzt mit dem vielversprechenden Ergebnis, dass an sieben der neun Erprobungstage ausreichend Wind herrschte – und das fünf bis sieben Stunden lang! Anfangen um jeden Preis, hieß nun die Devise. Ohne Schwierigkeiten ging das aber nicht ab, wie Georg Kantz berichtete: »Der Regen hatte das Fluggelände ziemlich aufgeweicht und besonders am Startplatz den Boden geradezu umgeackert. Das zum Entsetzen der Grundstückseigentümern, die mit vielen kleinen Parzellen tangiert waren. Keinen fußbreit geben wir her für die G'schicht, murrten sie.« Kantz wollte aber unbedingt weitermachen und nahm Kontakt mit Martin Troger auf. Der Ager, so der Hofname, war der Hauptgrundbesitzer. Kantz konnte ihn überzeugen und schließlich machten auch die anderen Bauern mit.

Hanna Reitsch und Heinz Rühmann in Unterwössen 1954 schließlich wurde die DASSU gegründet. Im Laufe der Jahre machte viel fliegerische Prominenz dem Segelflugplatz Unterwössen ihre Aufwartung. Georg Kantz erinnert sich, dass auch Hanna Reitsch einmal im Chiemgau zu Gast war. Sie war eine der bekanntesten und erfolgreichsten Fliegerinnen im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Reitsch erflog mehr als 40 Rekorde in allen Klassen und Flugzeugtypen. Auch der Schauspieler Heinz Rühmann kam nach Unterwössen. Kantz erinnert sich: »Er war ja nicht nur der berühmte Schauspieler, sondern auch ein leidenschaftlicher und renommierter Flieger. Motorflieger natürlich, aber jetzt wollte er auch wissen, was esmit dem Segelflug auf sich hatte. “Ich habe schon viel von Ihnen gehört”, so begrüßte er mich höflich auf dem Platz. In meiner leichten Verwirrung wäre es mir beinahe herausgerutscht: “und ich von Ihnen auch.” Aber diesen Quatsch habe ich gerade noch herunterschlucken können.« Viel Mühe hatte Kantz mit dem Schauspieler nicht, denn der flog “wie eine eins”. Bereits nach dem dritten Schulflug ließ Fluglehrer Kantz ihn zum ersten Alleinflug starten. Über das Werden und Wachsen der DASSU ist schon viel geschrieben worden. Deshalb wollen wir es mit dieser Schilderung der allerersten Anfänge belassen.

Seit 1950 gab es die Fliegergruppe Traunstein

Die Traunsteiner Segelfluggruppe wurde bereits im Jahr 1950 gegründet, obwohl das Segelfliegen erst ab 1. Mai 1951 von den Alliierten wieder erlaubt worden war. Die Zeit bis zum Beginn des Flugbetriebs nutzten die Luftsportler, um sechs Flugzeuge herzurichten. Die Fluggeräte vom Typ Grunau Baby hatte man in der alten Tierzuchthalle auf der Hallerwiese in der Unteren Stadt versteckt.

In der Chronik des Vereins kann man darüber lesen: »Es begann eigentlich gleich nach Ende des schrecklichen Weltkriegs, als die ersten flugbegeisterten Soldaten aus der Gefangenschaft heimgekehrt waren. Sie fanden einige beschädigte Grunau Babys vor, die Jugendliche vor den Alliierten versteckt hatten. Das Fliegen war damals noch strengstens verboten und selbst die Reparatur der Flugzeuge eine Straftat. Doch die Leidenschaft war stärker als alle Drohungen und Verbote und so bastelten Fritz Brun (Kasfritz), Walter Langmayer und Adi Wiedl unermüdlich an den Flugzeugen.«

1952 trat man erstmals groß an die Öffentlichkeit. Auf dem Traunsteiner Stadtplatz fand eine festliche Flugzeugweihe unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Josef Kößl statt, die Dekan Georg Els vornahm. Zwei Grunau Babys wurden auf die Namen ›Traunstein‹ und ›Hubert Holzner‹ getauft. Offiziell ein Verein wurde man aber erst 1959. Dazu kann man in der Chronik nachlesen: »Am 8. November 1959 fand in Inzell die Gründungsversammlung der Alpine Fliegergruppe statt und am 19. Dezember 1959 wurde der Verein im Vereinsregister beim Amtsgericht Traunstein eingetragen. Damit war die Fliegergruppe offiziell geboren.«

Vorsitzender wurde Georg Kantz, ein Pionier des Segelflugsports in Deutschland. Zu jener Zeit mangelte es jedoch an geeignetem Fluggerät, da alle Flieger, die man nach dem Krieg repariert hatte, wieder beschädigt waren. Als 1965 die Umbenennung der Alpinen Fliegergruppe in Fliegergruppe Traunstein erfolgte, war Adi Wiedl Vorsitzender. 1966 wurde man Mitglied der DASSU in Unterwössen, von wo aus man die meisten Flugaktivitäten startete.

1951 wurde die Luftsportgemeinschaft Traunreut gegründet

Zu dieser Zeit hatte sich auch in dem damals noch kleinen Traunreut eine Luftsportgemeinschaft gegründet. Die Geschichte dieser Vereinigung hat der Heimatforscher Walter Staller ergründet und seine Erkenntnisse für diesen Beitrag dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Die junge Gemeinde war gerade ein Jahr alt, als die Fliegergruppe, die unter der Abkürzung LSG firmierte, ins Leben gerufen wurde. Am 21. Mai 1951 fand die Gründungsversammlung statt und noch im gleichen Jahr begannen die Flugsportbegeisterten gemeinsam mit Enthusiasten des Luftsportvereins Prien mit dem Bau eines Doppelsitzers Mi 13 E. Im September 1953 fand der Erstflug in Prien statt. Dort blieb die Maschine bis Ende 1955. Im Oktober 1955 flog man erstmals von der großen Wiese östlich der Straße zwischen Traunreut und Oderberg. Das Geländewar zwar gut geeignet für den Segelflug, die Eigentümer stimmten einer dauernden Benutzung aber nicht zu.

Ab 1958 flogen die Traunreuter dann in Unterwössen mit dem Ziel, einen Fluglehrer aus den eigenen Reihen auszubilden. Es dauerte bis zum Frühjahr 1962, ehe der erste Traunreuter Fluglehrer Ewald Krombholz seine Prüfung ablegte. Im Jahr darauf flog man dann von Flintsbach aus. Zu jener Zeit hatte manacht aktive, geprüfte Flieger mit dem silbernen Leistungsabzeichen. Zur Traunreuter Stadterhebung im Jahr 1960 gab es auf der Wiese zwischen der neuen Stadt und Oderberg wieder Flugbetrieb. 1962 durften die Hobbyflieger das Gelände zumindest im Frühjahr und Herbst nutzen. Gestartet wurde mit Winde bzw. einem Schleppfahrzeug. Bis 1979, so ist vermerkt, habe die Flugsportgruppe mehr als 7000 Starts durchgeführt.

Begeisterte Flieger gab es auch in Altenmarkt

Letzte Station dieses kleinen Streifzugs ist die Gemeinde Altenmarkt im Norden des Landkreises. Die Dietlwiese ist eine große, ebene Fläche und grenzt an den Trostberger Ortsteil Schwarzau. Sie war schon vor dem Zweiten Weltkrieg Schauplatz von Flugtagen mit Motorflugzeugen. Am 29. Juni 1932 nahm der aus Kaufbeuren stammende Pilot, Rennfahrer und Fallschirmspringer Georg Resch mit seiner D 186 teil. Kriegsbedingt gab es bis Anfang der 1950er Jahre keine Möglichkeit mehr, den Flugsport als Hobby zu betreiben. Die Luftsportbegeisterten dachten aber schon während der Herrschaft der Nazis daran, wie sie danach wieder ihrer Leidenschaft nachgehen können. In mancher Scheune und in manchem Stadel wurden Fluggeräte versteckt und mit Heu oder Stroh vor neugierigen Blicken geschützt. In Altenmarkt trafen sich Ende September 1951 Flugbegeisterte, um eine »Luftsport-Vereinssektion« zu gründen.

Erster Flugtag auf der Dietlwiese

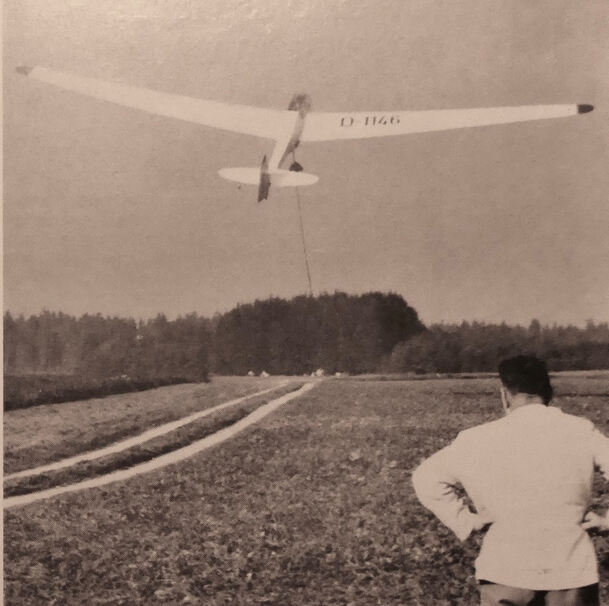

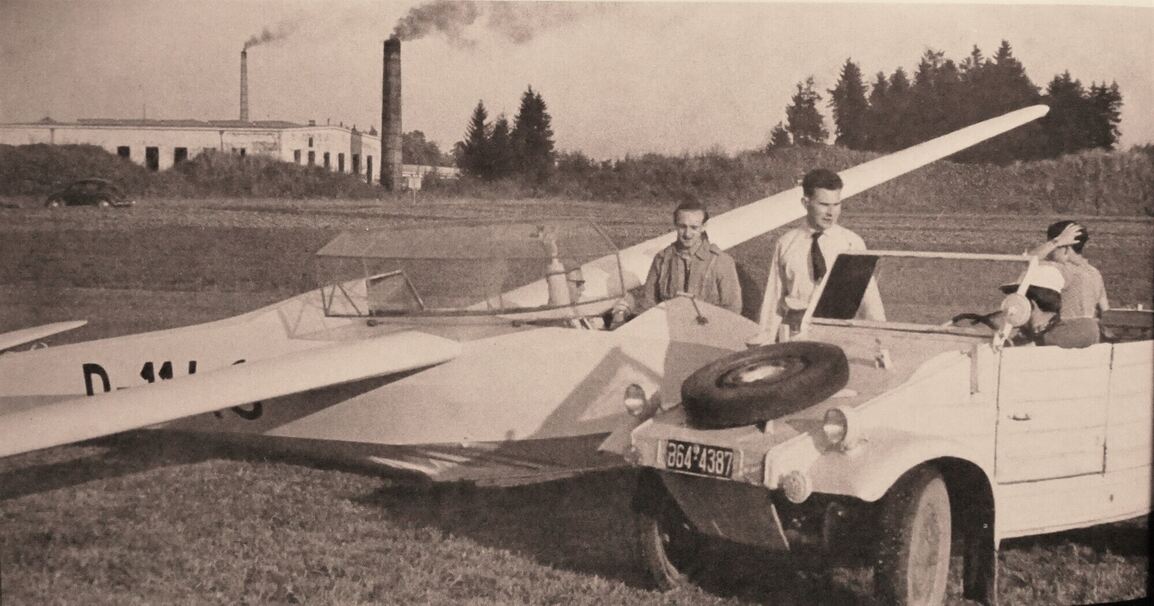

Schon im darauffolgenden Jahr organisierte der rührige Verein auf der Dietlwiese einen Flugtag, der Hunderte von Schaulustigen anlockte. Unter der Überschrift »Start frei zum Segelflug!« war in der Zeitung zu lesen, dass die erste Hochleistungsmaschine über dem Alztal schwebte. Und weiter: »Die Dietlwiese zwischen Trostberg und Altenmarkt, die früher bereits manche fliegerische Veranstaltung erlebt hatte, war am gestrigen Sonntag Schauplatz einer wohlgelungenen Werbeveranstaltung der tatkräftigen und unternehmungslustigen Segelgruppe Altenmarkt… Bald war die sonst so stille Dietlwiese in ein fliegerisches Heerlager verwandelt. Auf der Südseite wurde die Einrichtung für den Windenschlepp aufgebaut, während in der Ecke der neuen Schwarzauer Kirche die beiden Segelflugzeuge ihre fluggewohnten Schwingen ausstreckten.«

Einer der letzten Zeitzeugen aus jener Zeit ist Wolfgang Bichler aus Altenmarkt, der sich noch gut an die Veranstaltung erinnert. Er war damals 16, sein Vater, der weitum bekannte Fotograf Georg Bichler, war Mitorganisator des Spektakels und hat darüber sogar einen kurzen Film gedreht, der noch heute existiert. Man sieht darauf, wie die Fluggeräte zusammengebaut werden, wie sie mit einem Seil in die Luft gezogen werden und zwischen dem Fluggelände und dem Weiler Nock ihre Runden drehen, ehe sie wieder landen. Ein großes zweisitziges Segelflugzeug, eine Mü 13 E, kam aus Schwabach bei Nürnberg. Einen Hochleistungs-Einsitzer, der als ›Spatz‹ bezeichnet wurde, brachte die akademische Fliegergruppe München-Prien an den Veranstaltungsort. Über die größere der beiden Maschinen kann man im Zeitungsbericht nachlesen: »Versuche, die zweisitzige Maschine durch Windenstart in die Luft zu bringen, mussten leider an der geringer Windstärke scheitern. Dagegen sah man voller Erwartung dem Start des leichteren Einsitzers entgegen. Letzte Handgriffe und Prüfungen wurden an der Maschine noch vorgenommen, das Feldtelefon stellte die letzte Verständigung mit den Männern an der Schleppwinde her, bis schließlich kurz vor zwölf der ›Spatz‹ lautlos und wie ein mächtiger und eleganter Riesenvogel von dem Zugseil in die Luft geschnellt wurde.«

Etwas ganz Besonderes war auch die Winde, die für den Start nötig war. Wolfgang Bichler erinnert sich: »Die hat der Rasso Wurm in seiner Landmaschinen-Reparaturwerkstatt gebaut. Herzstück war zunächst ein alter 100-PS-Motor aus einem ausrangierten Militärfahrzeug. Den hat es gleich zerrissen, aber der zweite zog das 1000 Meter lange Stahlseil, wie man es sich wünschte.« Das, so erzählt Bichler, der bis ins hohe Alter leidenschaftlicher Sportflieger war, war ein Gerät mit 6,1 Liter Hubraum und 140 PS. Der dritte Gang des Getriebes war gesperrt, um die nötige Leistung herzubringen. In etwa 50 Sekunden waren die 1000 Meter Seil eingezogen.

Was ist aus den Anfängen der Segelfliegerei im Chiemgau geworden? Fast alles hat sich auf Unterwössen konzentriert, weil hier einfach der beste Aufwind herrscht. Die Flieger aus Altenmarkt, Traunreut und Traunstein sind zum Teil auf motorgetriebene Sportflugzeuge umgestiegen. Start- und Landeplätze für diese Fluggeräte gibt es noch in Schönberg bei Trostberg und in Grabenstätt. Der 1935 eröffnete Platz in Ruhpolding-Neustadl ist bereits vor vielen Jahren aufgelöst worden.

Wie das »Baby« von Kufstein zurück nach Traunstein kam

In unserer Reportage über die Anfänge des Segelflugs im Chiemgau werden auch die Fluggeräte erwähnt, die im Dachgeschoß der Traunsteiner Tierzuchthalle versteckt waren und nach Ende der Naziherrschaft wieder hervorgeholt wurden. Zwei davon waren nicht mehr zu retten: Die Hausmeisterin hatte sie »ausgeschlachtet« und die Ripppen aus Holz zum Anheizen des Ofens verwendet. Näheres kann man in der Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Fliegergruppe Traunstein nachlesen. Dort erfährt man unter anderem auch, dass man einen Segelflieger vom Typ »Grunau Baby« den Fliegerfreunden in Kufstein überließ mit Maßgabe, dass sie ihn zurückgeben, wenn das Fliegen in Deutschland wieder erlaubt ist.

Als es soweit war, verweigerten die Kufsteiner die Rückgabe. Senator Rüdiger Simmer, mit dem der Handel per Handschlag besiegelt worden war, vereinbarte mit dem späteren Vorsitzenden der Traunsteiner Flieger, Adolf Wiedl, die Rückgabe, was die Kufsteiner Flieger verhindern wollten. Vor dem Abtransport legten sie ein mit Nägeln gespicktes Brett vor die Räder des Anhängers. Die Traunsteiner fuhren mit platten Reifen weiter, bis sie jemanden fanden, die sie flickte. Dabei überklebten sie auch noch das rot-weiß-rote Leitwerk.

In der Vorahnung, dass die Kufsteiner die Grenzer an den Zollstationen Kufstein und Sachrang-Wildbichl über den Transport des »gestohlenen« Flugzeuges informieren würden, entschlossen sie sich, über Unken zu fahren. Die Grenzer dort, so die Überlieferung, hatten schon reichlich dem Alkohol zugesprochen, durchsuchten das »Baby« aber trotzdem gewissenhaft nach Schmuggelgut. Dass das Segelflugzeug selbst geschmuggelt war, bemerkten sie gottob nicht.

Klaus Oberkandler

30/2022